| cristoraul.org |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

CAPÍTULO PRIMERO.PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

A las siete

y media de la tarde del martes 14 de abril de 1931, dos automóviles que habían

partido de la calle Príncipe de Vergara, de Madrid, que comienza a la altura

del Retiro, se abrían penosamente camino por entre torbellinos de gentes

enardecidas y exultantes de júbilo, que conforme avanzaban hacia la Puerta del

Sol se hacían masa impenetrable. Por las diez calles que desembocan en aquélla

afluían torrentes humanos impetuosos y vociferantes. En el primero de los

coches que hendía la muralla clamorosa iban Miguel Maura, político conservador,

y Francisco Largo Caballero, líder socialista. Ocupaban otro coche los jefes

políticos Niceto Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Alejandro Lerroux y

Alvaro de Albornoz. A distancia, en un tercer automóvil, viajaban Santiago

Casares Quiroga, político izquierdista gallego, y el ateneísta Manuel Azaña,

que acababa de dejar el domicilio de su cuñado Cipriano Rivas Cherif, donde

había vivido oculto cuatro meses. Componían los nombrados, con otros políticos,

en aquel momento ausentes de Madrid, el Gobierno provisional de la República

que iba a nacer. Se dirigían al Ministerio de la Gobernación, puesto clave de

la política interior del país y del orden público: el más indicado para

simbolizar con su ocupación el dominio y la posesión del Poder.

«La marcha de los coches —refiere Alcalá Zamora— fue lentísima, porque el entusiasmo delirante de las masas llegó a lo indescriptible. En recorrer trescientos metros habíamos tardado cerca de media hora y fue milagroso abrirnos paso sin producir desgracias. Por fin, apretándose la multitud hasta lo inconcebible para dejarnos pasar, queriendo llevarnos con sus brazos, llamamos con insistencia y con repetición incesante, golpeando con redoblada energía en las puertas cerradas y custodiadas del Ministerio de la Gobernación. Unos instantes de tardanza, que se midieron por todos con la duración aparente y la intensidad real de un hecho decisivo. Por fin, si hubo vacilación y ésta hubo cedido, la puerta se abrió, los oficiales y la fuerza de la Guardia Civil se cuadraron, saludando a la representación del nuevo Poder que entraba: éramos ya Gobierno, habíamos vencido. A aquella

misma hora, en el Palacio Real, el intendente de la Real Casa, Luis Asúa,

preparaba apresurado el equipaje de Alfonso XIII para su viaje al exilio, final

inesperado a veintinueve años de reinado. Discutido en Consejo de ministros

celebrado en la tarde del día 14 el camino menos peligroso por el cual el rey

saliera de España, se había elegido el de Cartagena, a propuesta del jefe del

Gobierno, almirante Aznar. Allí el Rey podría embarcar en un crucero, que le

conduciría a un puerto francés. El ministro de Marina, almirante José Rivera y

Álvarez Canero, respondía de la fidelidad de la Marina. El marqués de Hoyos se

ofreció para acompañarle; pero los demás ministros opinaron que el de

Gobernación no debía ausentarse, y Romanones propuso que el más indicado era el

almirante Rivera. Se convino en que éste lo llevaría en su coche y que viajaría

de uniforme El resto de la familia real permanecería en Madrid hasta el día

siguiente. El conde de Romanones garantizaba que no les ocurriría nada, y don

Alfonso subrayó esta confianza con las siguientes palabras: «Los míos están en

manos de los españoles». El Rey en ningún momento perdió su aspecto sereno y

digno. Un observador deduciría, al verle fumar cigarrillos sin mesura, un

estado nervioso, que disimulaba el rostro inalterable. Al terminar el Consejo

del día 14, el monarca se acercó al ventanal, tendió la mirada hacia la mole

del Palacio y exclamó con acento de honda tristeza: «Esta Casa en que nací...

Quizá no la vuelva a ver nunca...» En el regio Alcázar bullían por estancias y

galerías aristócratas, amigos de los soberanos y servidores. En los semblantes

de todos se pintaban la angustia y el desconsuelo. Una actividad febril,

motivada por los preparativos del viaje, se desarrollaba en medio de un gran

silencio, roto por sollozos y suspiros. Lejano, como eco de tempestad, se oía

el ulular de las masas, contenidas para que no invadiesen la plaza de Oriente.

A los que aguardaban en la antecámara para despedirle, les dijo el

Rey: «Tengo que demostrar que soy más demócrata que los que se tienen por

tales. Desde que conocí el resultado de la votación del domingo he visto claro

que sólo me quedaba hacer lo que hago o provocar un acto de fuerza, y yo quiero

demasiado a España para esto último».

A las

insinuaciones de algunos leales —en especial del general José de Alburquerque y

Padierna, marqués de Cavalcanti, veterano de las guerras de Cuba y Marruecos—

para que diese la batalla a la revolución con el Ejército, que permanecía

adicto a la Monarquía, respondía el Rey: «No quiero que por mí se derrame una

gota de sangre.»

Las

despedidas parecía que no iban a tener fin. Fue enternecedor el adiós al

príncipe de Asturias, enfermo en cama y a quien la zozobra y la confusión del

momento agravaban su debilidad y su desgracia. El Rey, que vestía un traje gris

a rayas, y cubría su cabeza con un sombrero flexible, repartió abrazos y

saludos, recomendó calma, y, entre palabras entrecortadas y miradas de dolor y

desesperación de quienes quedaban, y acompañado del jefe de la Casa militar,

general López Pozas; del ayudante Moren, del ministro de Marina, que acababa de

llegar, y de varios servidores de Palacio, descendió en el ascensor al piso

bajo, encaminándose hacia la puerta «incógnita» que daba al Campo del Moro. Al

llegar a la sala de alabarderos, se hallaban éstos formados al mando del

oficial laureado Rufino Lucas Canillas, que dio un «¡Viva el Rey!» Don Alfonso

contestó, emocionado: «¡Viva España!», y recomendó: «¡Calma! ¡Calma!...» Muchos

lloraban. Junto a la puerta le esperaban algunos aristócratas y empleados de

Caballerizas, que prorrumpieron en aclamaciones «inoportunamente» a juicio del

almirante Rivera. Se despidió de todos. Seis coches estaban preparados. En el

primero se acomodó el Rey, como conductor, con el infante don Alfonso; detrás,

el duque de Miranda, mayordomo mayor de Palacio; el almirante Rivera y su

ayudante Feros. Otros coches los ocupaban los ayudantes del Rey, Uzquiano,

Alonso y Gallarza, vestidos de paisano. Un tercer automóvil transportaba el

equipaje del monarca: seis maletas de cuero, maletines y bolsas de mano. Eran

las nueve cuando arrancó aquel triste cortejo, que abandonaba, en las sombras

de una noche abrileña, plácida y bajo un cielo limpio y constelado, el Alcázar

de los Reyes de España, para llevar hacia un destino aún desconocido al

soberano español desahuciado por su pueblo.

Salimos de

Madrid —refiere el almirante Rivera— «sin novedad, y yo creo que sin ser

advertidos, y ya camino de Aranjuez nos enteramos, al menos yo, de que nos

escoltaba un coche de la Guardia Civil, con un sargento y cuatro números».

Pasamos por Aranjuez y otros pueblos, en todos los cuales había mucha gente en

la calle principal, la carretera, y en todos chillaba la gente, pero sin hacer

otras demostraciones. Algo debían de saber, pues siendo día de trabajo, y a

horas desusadas, es raro que estuviesen en la calle y en tan gran número. La

primera parada la hicimos en pleno campo y pasado Aranjuez. Bajamos todos y nos

reunimos con el Rey, Miranda y yo. También el infante, que nunca se separaba de

él. El Rey me dijo: «¿Quién me ha empaquetado a mí para Cartagena? ¿Tú?» Yo le

contesté que sí. El Gobierno. «¿A dónde vamos después?» «Ya se lo diré a

Vuestra Majestad.» Y le musité al oído: «Marsella.»

* * *

Este

transcendental acontecimiento histórico se había producido como consecuencia de

un plan improvisado en pocas horas bajo la coacción de las masas populares,

dueñas de la calle, decididas a no dejarse arrebatar un triunfo que se les

había venido inesperadamente a las manos por efecto de unas elecciones

municipales, es decir, de carácter administrativo, celebradas el domingo 12 de

abril, que dieron por resultado 22.150 concejales monárquicos, contra 5.775 de

los partidos adversarios de la Monarquía, coaligados. El domingo anterior, 5 de

abril, habían sido proclamados, en virtud del artículo 29, es decir, sin lucha,

14.018 monárquicos y 1.832 antimonárquicos. Sin embargo, republicanos y

socialistas, vencedores en la mayoría de las capitales, en una nota publicada

al día siguiente atribuían a las elecciones «valor de plebiscito, desfavorable

a la Monarquía y favorable a la República», en el que habían colaborado «todas

las clases sociales del país y todas las profesiones». Estimaban llegada la

hora de que «las instituciones más altas del Estado, los órganos oficiales del

Gobierno y los institutos armados se sometieran a la voluntad nacional», pues,

en caso contrario, «declinarían ante el país y la opinión internacional la

responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer». Conviene

recordar que las últimas elecciones por sufragio universal, unas a diputados a

Cortes, se hablan celebrado el 29 de abril de 1923.

El Gobierno

que regentaba España en el momento de ocurrir el desmoronamiento de la

Monarquía estaba formado de la siguiente manera: Presidencia, Juan Bautista

Aznar, setenta y un años, capitán general de la Armada, ex ministro de Marina;

Estado, Alvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, sesenta y siete años,

jefe del partido liberal, varias veces presidente del Consejo de ministros y

ministro; Justicia, Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, setenta años,

jefe del partido demócrata, varias veces ministro; Economía, Gabino Bugallal y

Araujo, setenta años, liberal conservador, varias veces ministro y presidente

del Congreso; Fomento, Juan de la Cierva y Peñafiel, sesenta y siete años,

ministro de la Guerra y de la Gobernación en anteriores Gabinetes; Trabajo,

Gabriel Maura y Gamazo, duque de Maura, cincuenta y dos años, historiador y

parlamentario; Hacienda, Juan Ventosa Calvell, cincuenta y dos años,

economista, ministro de Hacienda y Abastecimientos en anteriores Gobiernos;

Guerra, Dámaso Berenguer y Fusté, conde de Xauen, cincuenta y ocho años, Alto

Comisario de España en Marruecos, que sucedió a Primo de Rivera en la

Presidencia del Gobierno; Marina, José Bautista Rivera y Alvarez de Canero,

sesenta y dos años, almirante; Instrucción Pública, José Gascón y Marín,

cincuenta y seis años, jurisconsulto; Gobernación, José María de Hoyos y Vinent

de la Torre y O'Neill, marqués de Hoyos, cincuenta y cuatro años, coronel de

artillería en situación de retirado, ex alcalde de Madrid, consejero de Estado.

Entre los

once componentes del Gobierno sumaban muy cerca de los setecientos años. Por su

edad y por su condición social, no se les podía pedir la energía y el coraje

imprescindibles para enfrentarse con una situación tan difícil y amenazadora,

que exigía en los gobernantes muchas agallas. Por otra parte, con excepción de

La Cierva y Bugallal, no se advertía en los componentes del Gobierno una gran

convicción, capaz de llevarles hasta el sacrificio, ni el interés y la decisión

suficientes para salvar a la Monarquía a la hora de su naufragio: Gabriel Mauro

escribe que a los ministros se les designó «con el premeditado propósito de dar

a cada cual una vela en un entierro, el del régimen, a sabiendas de que no

podrían, sin deshonor, negarse a recibida».

El puesto

clave era el Ministerio de la Gobernación y la elección del ministro fue la

cuestión más debatida y espinosa a la hora de formar el Gobierno en el mes de

febrero. El general Berenguer consideraba esencial que el ministro «fuese joven

y de gran resistencia», hábil manera de excluir a La Cierva, que había

demostrado poseer ardimiento y energía en momentos críticos. «Advertí —La

Cierva (carta en ABC, 7 febrero, 1936) el deseo de que no fuese ministro de la

Gobernación, que habría aceptado si se me hubiese propuesto.» «Y así resultó

nombrado para la cartera más difícil y que exige más experiencia, y más fina

técnica de gobierno, en la que todo ha de prevenirse y remediarse cuando afecte

a la tranquilidad general y a la defensa de las Instituciones, un perfecto

caballero, militar pundonoroso, leal para el Rey, el marqués de Hoyos, que no

tenía idea siquiera de lo que en ese cargo era necesario hacer entonces.».

«Candidato del Rey», el nombre lo dio el duque de Maura, en una reunión

celebrada en el Ministerio de la Guerra, a instancias de Berenguer, para

constituir el que habría de ser el último Gobierno de la Monarquía. Al terminar

dicha reunión, a hora muy avanzada de la noche, llegó el marqués de Hoyos. «Muy

pocos días después —refiere La Cierva— me dijo Romanones: «Me parece que nos

hemos equivocado en la designación de ministro de la Gobernación.» «También yo

lo creo —le contesté—; pero ustedes, que no tuvieron en cuenta la importancia

de ese cargo en estas circunstancias son los que deben rectificar el error, si

lo creen necesario».

De

inexpertos y candorosos se acreditaron la mayoría de los ministros en su

comportamiento con los revolucionarios, el brindarles facilidades y un trato de

singular benevolencia en sus propagandas escandalosas contra la Monarquía. Al

conocer los primeros resultados electorales, ganó a los ministros, con

excepción de La Cierva y Bugallal, el desánimo y un aplanamiento de derrota.

La respuesta

del Presidente del Consejo a los periodistas, al día siguiente de las

elecciones, denunciaba el estupor y la depresión de un vencido. «¿Habrá

crisis?», preguntaron los reporteros. «¿Qué más crisis quieren ustedes

—contestó el almirante Aznar— que la de un pueblo que se acuesta monárquico y

se levanta republicano?» Un historiador de aquellos días refiere que el

Almirante pasó la tarde del domingo entretenido con la lectura de Rocambole.

Nadie, ni

los propios republicanos, esperaban un resultado electoral tan aplastante y

catastrófico para la Monarquía. «Estamos convencidos — escribía El Debate, el

portavoz más calificado de las masas católicas (11 abril, 1931) de que la

jornada de mañana será brillantísima para los monárquicos. Ha penetrado en la

mente de todos la importancia de estas elecciones. No se trata solamente de

elegir nuevos administradores municipales, sino de ganar una batalla por el

orden y la paz social, que en los actuales momentos aparecen vinculados a la

Monarquía. Y para ésta, el espectáculo que ofrece Madrid y toda España en

estos momentos no puede ser más confortador.» «Es ingenuo —había dicho Azaña a

un redactor de La Tierra— esperar algo de las elecciones, Ninguna confianza le

inspiraba a Largo Caballero el torneo electoral, «juego inútil y sin

importancia que únicamente serviría para fortalecer al Trono.» «Nadie creía ni

esperaba en España que el cambio de régimen se realizase —escribe el jefe

radical Lerroux— como consecuencia de unas elecciones, y menos de estas

elecciones» La misma incredulidad sentían Indalecio Prieto y el agitador

radical-socialista Marcelino Domingo, y ello explica que les sorprendieran los

acontecimientos desterrados voluntariamente en París. Por su parte, Miguel

Maura refiere que hacia las cinco de la madrugada, una vez conocido el

resultado electoral, «abandonábamos la Casa del Pueblo Largo Caballero,

Fernando de los Ríos y yo. Fatigados y silenciosos bajamos a pie, y marchando

despacio, hasta el paseo de Recoletos. De pronto, Fernando dijo: «El triunfo de

hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en

octubre, y entonces, el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la

República.» Miré a Largo, y con asombro vi que asentía a ese peregrino

argumento. Por lo visto ni uno ni otro habían medido las consecuencias

inevitables de lo que había acontecido en la jornada».

* * *

La derrota

electoral estalló en el seno del Gobierno y produjo el anonadamiento y

dispersión de los ministros. A partir de aquel momento cada uno se entregó,

asistido por los amigos, a buscar una solución, a encontrar el cabo al que

asirse o la tabla en que salvar a la Monarquía del cataclismo que la amenazaba.

Por corresponderle en el turno de despacho, el conde de Romanones acudió a

Palacio en la mañana del lunes, día 33. Refiere en El Sol, (3 junio, 1931)

«Encontré al Rey sereno. No daba muestras de intranquilidad. Yo no acertaba con

la fórmula de afirmar que todo estaba perdido, que no quedaba ya ni la más

remota esperanza, y, sin embargo, hablé con claridad suficiente,

interrumpiéndome el Rey con la frase: «Yo no seré obstáculo en el camino que

haya que tomar; pero creo que aún hay varios caminos.» Salí de Palacio lleno de

amargura, seguro de que ya pocas veces volvería a pisarlo.»

Terminado el

despacho con el conde de Romanones, el Rey recibió por separado a García Prieto

y al Presidente del Consejo, almirante Aznar, y convino con éste en que

convocara un Consejo de ministros a las cinco de la tarde, en la Presidencia.

En aquel

mismo momento, en el Ministerio de Estado, el duque de Maura, primero con el

ministro de Hacienda, Ventosa, y más tarde con sus correligionarios, el marqués

de Figueroa y los ex ministros conservadores Goicoechea, Silió, Montes

Jovellar, el subsecretario Colom Cardany y su hermano Honorio, deliberaba sobre

las posibles salidas de aquel trance gravísimo. «El resultado de la

deliberación —cuenta el duque de Maura— fue creer todos inminente la formación

de un Ministerio constitucionalista y la expatriación temporal, por lo menos,

del Rey; convenir en lo nocivo, y quizá impracticable, de tal solución, y

buscar otra, no mucho más viable quizá, pero sí más propio para ser tanteada

por nosotros, que era ésta: si el Monarca, el Consejo de Gobierno y el Comité

revolucionario lo aceptaban, celebraríanse el 10 de mayo, en vez de las

previstas elecciones provinciales, unas generales de Cortes Constituyentes,

presidiéndolas el mismo Gobierno, que acababa de acreditar pulquérrima e

irreprochable su corrección electoral. El nuevo régimen, fuese el que fuese,

nacería allí y no en la calle y ante esas Cortes, y no ante el previsible

motín, declinaría don Alfonso sus poderes, cuando el resultado de la consulta

al país lo requiriera así. Importaba, ante todo, conocer su dictamen y recibir

siendo favorable, expresa autorización para negociar con unos y con otros.

Habíanse de ganar los minutos y se encomendó la misión a mi hermano, amigo

personal del Rey, puesto que le sería fácil y rápido el acceso a Su Majestad.

Volvió, en efecto, poco después del mediodía, portador del regio asentimiento.»

También el

Rey juzgaba irresoluble sin su eliminación el problema político nacional. No

ocultó Su Majestad a mi hermano las fuertes presiones que sobre él se ejercían

para que no se marchase, añadiendo que si tuviese la debilidad de escucharlas,

los mismos a quienes cediera entonces le reprocharían luego alguna vez no haber

pensado únicamente en España. Estaba resuelto a no abdicar... Con firmeza no

menor estaba decidido también a dimitir y expatriarse. Encomendé entonces a mi

fraternal amigo el marqués de Cañada Honda (Tomás Alfaro Fournier), que lo era

también de mi hermano Miguel, el preliminar sondeo cerca del Comité

revolucionario, encareciéndole la necesidad de recibir la respuesta antes de

que terminase el Consejo de ministros, que descontaba convocado para aquella

tarde, aun cuando hubiese de llevarla en persona al lugar donde estuviéramos

reunidos, a fin de poder dar a mis colegas cuenta cabal del asunto, si

resultaba viable».

De esta

manera el duque de Maura dio el primer paso hacia la capitulación, «sin que el

Consejo de ministros ni su jefe tuviesen conocimiento alguno de ello», según

dice Berenguer.

Ahora bien,

el acontecimiento más trascendental de aquellas horas, dentro del Gobierno, se

había producido en el Ministerio de la Guerra. Avanzada la noche del domingo,

el general Berenguer recibe la visita del Director general de Seguridad,

general Mola, quien a la vista de las noticias recibidas en su Departamento, le

expresó sus temores de que un triunfo político tan señalado «se tradujera en

actitudes inmediatas entre determinados elementos, vacilantes hasta entonces».

Esto y otras

reflexiones le confirmó a Berenguer «en la necesidad de ponerme en contacto con

las autoridades militares, a quienes habría de desorientar más mi silencio y el

del Gobierno que las incompletas y poco satisfactorias noticias que por el

momento podía darles, dirigiéndoles, ya de madrugada, el siguiente telegrama

cifrado, que medité mucho antes de circularlo, para depurar los conceptos de su

texto:

«Las

elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que por

lo ocurrido en la propia Región de V. E. puede suponer. El escrutinio señala

hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales

capitales: en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las

elecciones.

»Esto

determina una situación delicadísima, que el Gobierno ha de considerar en

cuanto posea los datos necesarios. En momentos de tal trascendencia no se

ocultará a V. E. la absoluta necesidad de proceder con la mayor serenidad por

parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la patria,

que el Ejército es el llamado a garantizar siempre y en todo momento.

»Conserve V.

E. estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a

todos absoluta confianza en el mando, manteniendo a toda costa la disciplina y

prestando la colaboración que se le pida al del orden público.

«Ello será

garantía de que los destinos de la patria han de seguir sin trastornos que la

dañen intensamente en el curso lógico que les imponga la suprema voluntad

nacional».

En el

telegrama había sido olvidada toda alusión a la supervivencia del régimen y a

la persona real que lo encarnaba. Sólo fue dirigido a los jefes de la Región

militar y no al Director general de la Guardia Civil ni de Carabineros.

* * *

El Consejo

de ministros se reunió a las cinco de la tarde en el edificio de la

Presidencia. Los ministros, abrumados por el peso de la responsabilidad, daban

la sensación de hombres desconcertados y vencidos por la fatalidad. El

almirante Aznar expuso de forma somera lo ocurrido en las elecciones y pidió a

sus compañeros su opinión sobre cómo debía de proceder el Gobierno en aquella

eventualidad. El ministro de la Gobernación dio cuenta de que los republicanos

habían triunfado en treinta y cinco capitales, en la mayoría de las cuales se

advertía una fermentación peligrosa de entusiasmo. Respecto a Madrid, el Comité

de republicanos y socialistas había suscrito un manifiesto de carácter

conminatorio para el Gobierno y las Instituciones.

El conde de

Romanones sostuvo que el Gobierno debía declararse en crisis para facilitar al

Rey la elección del camino a seguir que creyera mejor. «Mi tesis se redujo a

sostener que aun suponiendo —y era mucho suponer— que el Gobierno contara con

medios para resistir, no debíamos siquiera intentarlo, pues la fuerza se puede

y se debe emplear contra los hechos revolucionarios; pero se carece de fuerza

moral para emplearla contra las manifestaciones del sufragio. La discusión fue

empeñada. Duró más de tres horas... Mi experiencia de tantos años de ministro

me había hecho ir prevenido, llevando una nota explicativa del resultado del

Consejo. Sobre esta nota se concentró la última parte de la discusión y fue

aceptada con algunas modificaciones. Se acordó que el Presidente entregara la

nota al Rey tan pronto como pudiera». (El Sol, 3 de junio de 1931).

La nota en

cuestión decía lo siguiente: «El Consejo de ministros ha examinado el resultado

de las elecciones verificadas ayer. Aunque las elecciones municipales, por su

naturaleza, han sido siempre de carácter administrativo, el Gobierno no

desconoce que al ser las primeras celebradas desde el año 1923, los sucesos

acaecidos desde aquella fecha y el espíritu que a este acto imprimieron las

propagandas preparatorias del mismo les han dado un innegable carácter

político. No se oculta al Gobierno y a su sinceridad demostrada en el periodo

preliminar de la elección la importancia de no desvirtuar el alcance político

de la resultante de estas elecciones. La afirmación expresivamente adversa a

los partidos monárquicos pronunciada en muchas de las más importantes ciudades

de España, aun cuando ella se halle contradicha y superada por el gran número

de los que fuera de ellas han votado, induce al Gobierno a facilitar a Su

Majestad el Rey el que pueda oír otras opiniones y resolver con plena

autoridad. Y al propio tiempo le obliga a aconsejar a ésta que en el plazo más

breve posible ofrezca a la voluntad nacional ocasión de pronunciarse más segura

y eficazmente en unas elecciones parlamentarias con todas las garantías legales

para la expresión libre de la conciencia ciudadana.»

La mayoría

de los ministros dieron su aprobación al escrito, con el gesto decaído de quien

acepta un mal irremediable. La Cierva se opuso, con acento vehemente e

indignado, a que la nota fuese presentada al Rey. Él no dimitía ni autorizaba

al Presidente para que hablase en su nombre, porque «yo no abandonaba al Rey en

estos momentos, dejándole solo frente a un problema que exigía la unión

estrecha de los monárquicos leales que estimasen esencial la institución para

la vida de España».

Al llegar el

turno al genera, Berenguer, leyó éste el telegrama dirigido a los capitanes

generales, que los ministros aceptaron en silencio, con excepción de La Cierva.

«Mi general —exclamó—, ¿es que estamos ya en los umbrales de la República y no

vamos a defender al Rey?..., «Qa va sans dire» (textual), contestó el general.

Sí —agregué—, pero del Rey no habla usted en ese telegrama.» «Es que yo —dijo—,

al comunicar con los Capitanes generales, no hablo del Rey.» «Pero, mi general,

es que no se trata de una circular de servicio, sino profundamente política, e

invoca usted, no al Poder legítimo del Gobierno del Rey, sino la soberanía

nacional».

«A mí

también —refiere Berenguer— me hubiera gustado poder decir algo de eso, porque

mis sentimientos monárquicos y mi lealtad al Rey así me lo hacían desear; pero

esta iniciativa, en el régimen constitucional y en cualquier régimen,

correspondía de lleno al Gobierno, no al ministro de la Guerra, quien en aquel

caso tampoco podía abrogársela... El pretexto de un pretendido nuevo golpe de

Estado hubiera provocado, fácilmente, muchas actitudes».

Gascón y

Marín, ministro de Instrucción Pública, recordó que él estaba dimitido desde

que no se quiso destituir al general Mola de la Dirección General de

Seguridad; y, por último, el duque de Maura afirmó que con gran sentimiento se

veía en el caso de manifestar que después de la elección de ayer, «de parecía

ilegítima la Monarquía en España».

Así acabó el

histórico Consejo de ministros que tuvo la tristeza de un velatorio. El

velatorio de la institución milenaria.

* * *

Si del lado

del Gobierno todo era desconcierto y desesperanza, por el contrario respiraba

optimismo, seguridad y aire de triunfo el Comité republicano-socialista. La

única discrepancia era sobre si el Poder se les vendría a las manos de una

manera incruenta o previas unas jornadas de lucha o anarquía. «Puedo afirmar

—escribe Miguel Maura— que durante todo el día 13 el único del Comité que creyó

y obró seguro de la victoria definitiva fui yo, a pesar de los rumores y

alarmantes noticias, en su totalidad falsas, que los correligionarios

despistados nos traían sobre la inminente reacción del Rey y del Ejército

contra nosotros».

El Comité

tenía como sedes para sus deliberaciones la Casa del Pueblo y el domicilio de

Miguel Maura. A éste llegó a media noche el marqués de Cañada Honda, emisario

del grupo de monárquicos reunidos por la mañana en el domicilio del duque de

Maura, para sondear a los dirigentes revolucionarios la posibilidad de una

tregua o armisticio. Miguel Maura, exhalando ufanía, miró con conmiseración al

mensajero. ¡A buenas horas, para semejantes emplastos! Sobre desahuciarle

personalmente, le declaró, además, «que aun cuando el Comité unánime aceptase

la ya explicada fórmula, en una nueva consulta electoral, sería desobedecido y

arrollado por las masas».

Porque hay

que decir que desde el atardecer, coincidiendo con la aparición de los

periódicos, llameantes de epigrafías triunfalistas, las masas estaban en la

calle, moviéndose sin orientación fija, pero atraídas por algunos edificios que

actuaban como imanes: los ministerios de la Gobernación y de la Guerra, el

Palacio Real, la Dirección General de Seguridad... Iban los grupos de aquí para

allí, alborotadores y tremolando unas banderas tricolores. Entonaban el Himno

de Riego, «que nos parecía —dice Maura—, creo que con sobrada razón, malísimo e

impropio». Cuando la muchedumbre trataba de avanzar, turbulenta, hacia un

objeto determinado, salía al paso la Guardia Civil y la obligaba a retroceder.

En el Paseo de Recoletos, como los manifestantes agredieran a la fuerza, ésta

replicó a tiros, quedando en el suelo un muerto y varios heridos. Excitados los

ánimos, centenares de manifestantes se dirigieron por diversos caminos hacia la

Puerta del Sol y allí se alzó infernal griterío con vítores a la República y denuestos

al Rey y a sus ministros, en especial al de la Guerra. La algarabía acabó por

fatiga de los escandalizadores.

A la una y

media de la madrugada, el Rey llamó al general Berenguer, ansioso por saber lo

que sucedía. Según referencias llegadas a Palacio, las turbas pretendían

asaltar el Ministerio de la Guerra y la Puerta del Sol era escenario de graves

desórdenes. El ministro le desmintió: la verdad de los hechos no era tan grave

como la pintaban los informadores de Palacio. Don Alfonso XIII quiso saber

entonces lo tratado en el Consejo de la tarde, pues carecía de noticias e

ignoraba incluso la nota redactada para serle entregada. El Rey se sentía

sitiado y solo. El número de amigos e incondicionales había mermado hasta la

insignificancia conforme la situación se hacía más crítica. ¿Dónde estaban

aquellos monárquicos clamorosos de las horas radiantes? ¿Dónde aquellos

fervorosos leales?

A la plaza

de Oriente, mal alumbrada, afluían grupos gritadores, que dispersaba la fuerza

pública. La mole del Palacio Real se alzaba hosca, en patética soledad. Pocas

ventanas iluminadas. A las puertas de Palacio, guardias civiles a caballo. En

las bocacalles de la plaza, soldados de un batallón de Húsares, tropa más

propia para la decoración y la espectacularidad que para ser protagonista de

dramas. Semejante escenografía, ¿qué prometía? ¿Una revolución? ¿Acaso una

guerra? La hostilidad contra el Rey empezaba al pie de Palacio y profundizaba a

lo ancho y a lo largo de la urbe. Las turbas, en las calles, pedían su muerte.

En las fachadas de las casas, caliente aún la propaganda electoral, hervían las

injurias y el odio contra el Monarca en carteles y letreros pegados a los

muros...

* * *

Amaneció el

4 de abril espléndido, con el cielo hermoso de la primavera madrileña. El

Debate comentaba el resultado electoral de esta manera: «Sería pueril negarle

gravedad a la jornada de ayer. La tiene, y muy grande. No recordamos otra

parecida. Cierto que no hay en España una mayoría de concejales republicanos;

pero cierto también que la hay en casi todas las grandes capitales de la

nación. Y esto quiere decir que un sector enorme de la opinión española se

pronunció ayer en contra de la Monarquía. Votó contra ésta una parte

crecidísima del pueblo, buena parte de la clase media y aun elementos

pertenecientes a las clases elevadas. Volvemos a repetir que el acontecimiento

ha de influir en nuestra política. Y añadiremos que de un modo radical, sin que

al hablar así pensemos en resoluciones extremas.»

«La

coalición antimonárquica —decía A B C en su editorial— ha logrado en los

comicios municipales mucho más de lo que esperaba...; su conquista ha superado

a sus cálculos, porque se le han adherido votos nuevos que no figuraban en la

organización de los partidos.» Y añadía: «Nuestra fe y nuestros principios no

se los lleva el huracán de las pasiones que ha turbado tantas conciencias y ha

extraviado a una gran parte del pueblo, sumándolo, creemos que pasajeramente, a

esa otra porción que en toda sociedad propende a la rebeldía con los peores

instintos y sobre la que no ha laborado jamás una política honrada. Seguimos y

permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía, con el orden, con el Derecho

y nunca fuera de la ley, respetuosos de la voluntad nacional, pero sin

sacrificarle nuestras convicciones La Monarquía es el signo de todo lo que

defendemos: es la Historia de España. Los hombres y los azares pueden

interrumpir, pero no borrar, la tradición y la Historia, ni extirpar las raíces

espirituales de un pueblo, ni cambiar su destino.»

El aspecto

de Madrid en las primeras horas de la mañana era normal. En el despacho del

Director general de Seguridad, y sucesivamente en los despachos del Presidente

del Consejo y de los ministros, había estallado una noticia como una bomba: a

las seis de la mañana, los concejales electos el domingo, constituidos en

sesión en la Casa Consistorial de Éibar, habían proclamado la República, y el

pueblo, congregado en la calle, sancionaba con ovaciones la decisión de izar la

bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. El concejal Juan de los Toyos

anunció al pueblo que a partir de aquel momento Éibar vivía en régimen

republicano. La Guardia Civil, un oficial y veinte hombres, acordó recluirse en

la casa-cuartel.

Apenas supo

la noticia el conde de Romanones, llamó al doctor Aguijar, odontólogo del Rey,

para que, sin pérdida de tiempo, llevase al monarca un mensaje en el que se

decía que a fin de evitar sangrientos sucesos, posibles si los republicanos

llegaban a una inteligencia con elementos del Ejército y de la fuerza pública,

era de suma conveniencia que el soberano reuniese al Consejo, «para que cada

cual tenga la responsabilidad de sus actos y el Consejo reciba la renuncia del

Rey, para hacer ordenadamente la transmisión de poderes. Así se haría posible

en su día la pronta vuelta a España del Rey por el clamoroso llamamiento de

todos.»

Consecuente

con la recomendación del conde de Romanones, el monarca ordenó llamar al

Presidente del Consejo y a los ministros para un despacho extraordinario. A las

once de la mañana se hallaban en Palacio el almirante Aznar y los ministros

García Prieto y Romanones, que sin dilación penetraron en la cámara regia. Sin

preámbulos, el Rey abordó el tema de la derrota electoral, y como el Presidente

pretendiese reducir las proporciones del descalabro, don Alfonso le

interrumpió: «Déjese usted de consuelos, no los necesito. Sé cuánto debo saber

y mi resolución es inquebrantable. No olvido que nací rey, que lo soy.» Y en

seguida rectificó: »Que lo era. Pero hoy, por encima de todo, no olvido que soy

español y mi conducta se acompasará a mi amor a la patria. No hay tiempo que

perder: los acontecimientos se precipitan.»

Dirigiéndose

al conde de Romanones, le dijo: «Tú eres quien conoces más a Alcalá Zamora.

Recuerdo -añadió- cuando le llevaste como uno de tus secretarios en mi viaje a

Canarias. Entonces, en el barco, comía en la segunda mesa. Es preciso que en

seguida le veas para convenir los detalles del tránsito de un régimen a otro,

y, además, para precisar lo referente a mi viaje y al de toda mi familia...

Salieron los

dos ministros, y a continuación penetraron en la cámara el duque de Maura, el

almirante Rivera y el general Berenguer. «El Rey estaba sereno, como siempre.

Sin alardes. Sin debilidades. En su rostro se notaban las torturas morales de

aquellas horas de ansiedad; pero nada traicionaba en su expresión la entereza

de su espíritu».

El Rey, de

conformidad con los consejos de sus ministros, expresó su inquebrantable

resolución de transmitir sus poderes a un Gobierno que convocase Cortes

Constituyentes. Estaba decidido a suspender el ejercicio de su soberanía y a

ausentarse de España. Insistió en estos propósitos, y siéndole imposible, «a

causa de la abrumadora tarea que le aguardaba aún», recogerse el tiempo

indispensable para redactar el documento público en el que constasen

claramente los términos y alcance de su renuncia, «me hizo el honor —refiere el

duque de Maura— de encomendármelo y con encargo apremiante de remitírselo antes

de las dos. Mi labor habría de consistir, y, efectivamente, a eso se redujo, a

condensar en un breve escrito los conceptos que acababa de oír».

Con el

ministro de Marina habló de la continuación del infante don Juan en la Escuela

Naval de San Fernando durante su ausencia.

En el

momento de salir los tres ministros, esperaban en la antesala La Cierva,

Bugallal y Gascón y Marín. Al saludarles, el conde de Romanones exclamó: «Esto

se ha concluido. El Rey ha decidido marcharse. Esta tarde celebraremos Consejo:

La Cierva, estupefacto, replicó con acento indignado: «¿Que el Rey se marcha y

usted lo da por decidido y hecho?» No fue posible el diálogo: don Alfonso,

desde la puerta, les invitaba a pasar. «¿Es cierto —le preguntó Bugallal— que

ha decidido Vuestra Majestad marcharse?», Porque, a su entender, no había

motivo para que el Gobierno, que se constituyó para vencer los obstáculos de

una situación política espinosa, abandonase el camino que en su programa se

trazó.

El Rey

respondió: «Sí, he decidido marcharme, formando antes un Gobierno casi

nacional, en el que figuren personas como el marqués de Lema, que presida unas

elecciones a Cortes Constituyentes que digan si España desea Monarquía o

República. Ausentándome, nadie podrá decir que he influido en tales elecciones.

He citado para esta tarde a los constitucionalistas para que formen en el

Gobierno,

El Rey no

pudo velar el disgusto que le producían las palabras del ministro y contestó:

«Lo que pasa

es que hay en España algunos que en estas materias no ven más allá de sus

narices y no aprecian el problema de conjunto, no ven la lejanía, sólo ven lo

inmediato. Yo no puedo consentir que con actos de fuerza para defenderme se

derrame sangre, y por eso me aparto del país».

La Cierva

insistió en que el soberano se equivocaba al pensar que su alejamiento evitaría

lágrimas y sangre. «Es lo contrario, Señor; Vuestra Majestad debe pensar en los

que se sacrificaron para restaurar la Monarquía después de las tragedias de

1873. Los que las hemos visto de niños no podemos avenirnos a que se

reproduzcan, y se reproducirán si el Rey se marcha. Piense en el triunfo de

otras revoluciones por no haberse defendido las instituciones, y vuelva sobre

su acuerdo: se lo ruego y suplico».

El monarca

pasó bruscamente a preguntar a Gascón y Marín. Éste se limitó a decir que creía

que el Rey debía marcharse de España. Con lo cual don Alfonso dio por terminada

la entrevista.

Antes de

salir de Palacio, Romanones ya se había trazado el plan a seguir. Para que la

entrevista proyectada con Alcalá Zamora fuese más rápida y en terreno neutral,

«pues hablar con don Niceto me repelía», apeló a los buenos oficios del doctor

Marañón, médico de gran fama y en muy buena relación desde los años de la

Dictadura con los dirigentes revolucionarios. Y el despacho del doctor —calle

de Serrano, 43— fue escenario del acto más trascendental de la jornada: la

capitulación de la Monarquía ante la revolución triunfante.

«Estaba el

conde palidísimo», cuenta Marañón. Los negociadores se abrazaron. «¡Quien me

había de decir —exclamó el conde— que nos veríamos en esta situación!» Alcalá

Zamora, apresurado, le preguntó de qué oído escuchaba mejor, y apenas sentado

en el borde de un sillón, con fuertes voces y por el oído sano, le pintó con

palabras rapidísimas y enérgicas la situación de España. En varias capitales

estaba ya proclamada la República. Los gobernadores comunicaban con él y no con

los ministros del monarca. El pueblo, impaciente, no podía ser contenido si no

sabía pronto a qué atenerse. «¿Qué solución? —preguntó el Conde—. Porque el Rey

se presta a cumplir todos sus deberes.» «La marcha rapidísima del Rey»,

contestó Alcalá Zamora. «Yo pido un armisticio de unas semanas — argüía el jefe

monárquico—. Vengo con bandera blanca, llena de sinceridad. En esta tregua

todo se resolverá con calma. Ahora podría venir un Gobierno presidido por

Villanueva, que preparase con serenidad el futuro, El republicano insistió en

la prisa inaplazable. Atropellaba, más que rebatía, los argumentos. No se podía

pasar de la hora de la caída del sol. La muchedumbre, tan contenida hasta

entonces dentro de su fervor, al llegar la noche, que empuja a la violencia, y

sin posibilidad de ser informada hasta la mañana siguiente, no podría ser

contenida. La embriaguez del triunfo tenía al pueblo entero fuera de sí. Duró

el forcejeo. Reducía

«Y al fin la

Monarquía cedió. Se iría el Rey aquella tarde. Primero se pensó que a Portugal.

Luego, que a Cartagena. El resto de la familia real, al día siguiente. No

habría abdicación, sino una resignación del Poder real en su último Gobierno,

para que éste lo transmitiese al Gobierno de la revolución. Otros detalles más

sin importancia. Se levantaron y se fueron, embargados los dos por la

trascendencia de aquellos minutos históricos. Eran las dos y cinco exactamente

cuando toda la Historia de España giraba ágilmente sobre sí misma y presentaba

al mundo una era nueva de su vida»

Por su

parte, el conde de Romanones, al referir la entrevista, puntualiza más los

argumentos aducidos por Alcalá Zamora. Decía éste: «La batalla está perdida

para la Monarquía. No queda otro camino que la inmediata salida del Rey,

renunciando al trono... No respondía de la vida de los reyes si no se procedía

como acababa de decirme, pues el ánimo de la muchedumbre se exacerbaba por

momentos y podía llegarse al punto de que la resuelta voluntad del Gobierno de

amparar a los Reyes no fuese respetada. Era ya tarde, exclamaba, para toda

solución que retardase lo que el pueblo creía ya un hecho consumado: es decir,

la marcha del monarca. Si se intentase cualquier cosa que retrasara este hecho,

los jefes revolucionarios serían arrastrados por las turbas. Si el Gobierno

del Rey iniciase la resistencia, la revolución estallaría. Con el mismo tono

expuso otras variantes parecidas. «Como la discusión se prolongaba inútilmente,

Alcalá Zamora echó mano de un argumento supremo: «Poco antes de acudir a su

llamamiento, he recibido la adhesión del general Sanjurjo, jefe de la Guardia

Civil.» Al oírle, me demudé. Ya no hablé más: la batalla estaba

irremediablemente perdida».

Era verdad.

Sanjurjo se había ofrecido al Comité revolucionario.

Entretanto

el duque de Maura se dedicaba a elaborar el manifiesto del Rey al país. Cerca

de la una de la tarde, el duque, acompañado del subsecretario del Ministerio

de Trabajo, se presentó en el Hotel Ritz, donde le esperaban los políticos

catalanes Francisco Cambó y Juan Ventosa y Calvell. La reunión fue larga. Al

fin, salió Colom y dictó a Joaquín M. de Nadal, secretario de Cambó, el

manifiesto, «que yo —cuenta Nadal— puse personalmente a máquina, a falta de

mejor papel, en una hoja del llamado «de barbas», que había traído de Barcelona

como envoltura de ciertos documentos. Poco después el propio Nadal, que era

gentilhombre, lo entregaba en Palacio a un ayudante de servicio del Rey.

El

manifiesto, escrito cuando todavía se admitía como factible la fórmula de unas

elecciones plebiscitarias, decía así:

«Las

elecciones celebradas el domingo revelan claramente que no tengo hoy el amor de

mi pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré

siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en

las más críticas coyunturas.

Un rey

puede equivocarse, y, sin duda, erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra

patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el Rey

de todos los españoles y también un español. Hallaría remedios sobrados para

mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten.

Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota

contra otro, en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos,

porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia

ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada

expresión de la conciencia colectiva; encargo a un Gobierno que la consulte,

convocando Cortes Constituyentes, y mientras habla la nación, suspendo

deliberadamente el ejercicio del Poder real y me aparto de España,

reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo

cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo

como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.»

Todavía el

Rey persistió en su propósito de constituir un Gobierno que durante su ausencia

presidiera unas elecciones de carácter plebiscitario. A tal fin, llamó a

consulta a los constitucionalistas: José Sánchez Guerra, Miguel Villanueva y

Melquiades Alvarez. Las audiencias fueron breves e infructuosas. Estos

personajes declararon que un Gobierno de armisticio era imposible. La hora de

los constitucionalistas había pasado.

La mañana

del día 14 había transcurrido en Madrid con aparente normalidad. Se advertía

en las calles una inquietud nerviosa en las gentes, persuadidas de que se

avecinaban acontecimientos; pero nadie sabría decir cómo se producirían. Unos

decían que el Rey se marchaba y otros lo situaban en fuga hacia una frontera.

De boca en boca circulaba la noticia de que en Eibar, Barcelona y otras

ciudades se había proclamado la República.

Las vías

céntricas se iban animando con grupos procedentes de los barrios bajos, que

llegaban atraídos por el presentimiento de grandes sucesos o por la promesa de

algazaras. Hacia las tres de la tarde, en el Palacio de Comunicaciones flameó

una enorme bandera morada, roja y gualda, considerada como republicana. En la

puerta principal del edificio

prestaban servicio unos guardias civiles, que permanecían inmóviles y como

ajenos al trascendental hecho de la bandera subversiva ondeando en el balcón

principal. Los grupos estacionados en la plaza de la Cibeles dedujeron en

seguida las consecuencias naturales de aquella impasibilidad y de espectadores

pasaron a ser actores de unas escenas de desenfrenada alegría, que, como

reguero de pólvora, se propagó en todas direcciones. Engrosaron los grupos

estacionados en la plaza, con el afluir torrencial de gentes que invadían

calzadas, llenaban tranvías o manaban a oleadas de las bocas del «Metro». El

júbilo popular se expresaba en una inmensa y ensordecedora gritería, de vivas a

la República y mueras al Rey. Una secreta inspiración empujaba a aquellas masas

enfebrecidas y delirantes hacia la Puerta del Sol, escenario histórico de

tantos dramas populares.

A la misma

hora en que se producía esta retumbante deflagración callejera, los ministros

del Gobierno trataban de llegar al Palacio Real, cosa nada fácil, para celebrar

Consejo. El de la Guerra, general Berenguer, se trasladó primero al Ministerio

de la Gobernación, situado en la Puerta del Sol, rebosante de manifestantes. En

el gran salón de retratos se encontraba el Presidente Aznar. Estaba solo,

«nervioso y retorciéndose las manos». Berenguer supo entonces el pacto de

Romancees con el Comité revolucionario. «Ante mi asombro —refiere el general—

de que se hubiera dado ese paso, del que no nos habían dicho nada, ni eran los

proyectos que el Rey nos

había comunicado aquella misma mañana al despachar con él, y a mi pregunta de

por qué se había hecho eso y quién había autorizado la entrevista con los

revolucionarios, me contestó que él sólo sabía que la cosa estaba ya acordada y

que a las seis de la tarde teníamos que entregar los poderes, estando el Rey

enterado y conforme con todo ello. Que justamente en estos momentos estaba el

Conde en el teléfono, tratando de comunicar con el Comité para conseguir un

aplazamiento que diera tiempo a que se pudiera realizar con todos sus detalles

el traspaso de poderes acordado. Que me había llamado, porque Romanones, de

acuerdo con el Comité revolucionario, le habían pedido que se declarase el

estado de guerra en Madrid para mantener el orden mientras se realizaba el

traspaso»

A poco entró

Romanones, cejijunto y hosco, con el gesto de hombre atormentado por una

hondísima preocupación. Como Berenguer le preguntase la razón de aquel cambio

de planes, en pocas horas, el Conde contestó: «¿Por qué todo esto? Pues ya lo

ve usted. Nos desbordan y hay que actuar con rapidez. Mire usted —me dijo con

gesto airado, conduciéndome a uno de los balcones—. Vea usted ese entusiasmo,

ese delirio... ¡Y por nosotros, nada! Hay que decidirse; si no, yo no sé lo que

pasaría».

Proclamar el

estado de guerra no era empresa sencilla. Berenguer llamó a Capitanía General

para que un oficial de Estado Mayor acudiese con toda urgencia al Ministerio de

la Gobernación, y en una cuartilla se escribieron las instrucciones aconsejadas

por las circunstancias, que dictó Romanones y debían tenerse en cuenta al

redactar el bando. De vez en cuando el Conde, a través de los cristales del

balcón que daba a la Puerta del Sol, contemplaba a la muchedumbre bulliciosa en

la plaza, y exclamaba: «¡Qué entusiasmo! ¡Qué lástima!»

A las seis

de la tarde comenzaron a llegar al Palacio Real los ministros. En los

alrededores se notaba tranquilidad. La Guardia Civil y un escuadrón de Húsares

mantenían la vigilancia. Apareció el Rey en la Sala de Consejos: se «le veía

entero, resuelto en la palabra y en el ademán, pero nervioso y preocupado». «Nada más tristemente solemne —dice Berenguer— que aquella reunión que

tenía lugar bajo la impresión abrumadora de los acontecimientos y la coacción

de aquellos tratos entablados con el adversario; tratos que, en concurrencia

con otras gestiones de espontánea y discutible oportunidad y acierto, tanto

habrían de contribuir a decidir al desconfiado y vacilante Comité

revolucionario a reclamar el premio de aquel triunfo que se le reconocía antes

de que él mismo se hubiera dado cuenta de él, y a desbordar los entusiasmos del

pueblo, lanzándolo a la calle en la bulliciosa alegría de aquella victoria que

le decían era suya. La multiplicidad de iniciativas, derrotistas todas ellas,

realizadas sin el conocimiento de los que en todo caso habían de encauzar sus

consecuencias, nos llevaron a aquella caótica situación, en que la impaciente

desconfianza de los que ya consideraban reclamar con derecho el cumplimiento

de un pacto, amenazaba con su desenfrenado desbordamiento».

Comenzó el

Consejo. El Rey explicó que, fracasado su intento para constituir Gobierno,

había decidido marcharse. Romanones, con grandísimo pesar, se veía en el

trance de aconsejarle que la salida fume inmediata. Se hizo un gran silencio,

que rompió La Cierva para exponer su opinión contraria al propósito del

soberano, recordando a los ministros su obligación de defender a la Monarquía.

Una vez más el Rey repitió que no consentiría que por él se vertiera sangre.

Preguntó

entonces La Cierva a los ministros si se creían con facultades legales y

morales para aconsejar y autorizar que el Rey abandonase el Trono. «Es fatal

hacerlo, para evitar mayores males», contestó Romanones. Dirigiéndose a

Berenguer, La Cierva interrogó: «¿No cuenta usted ya con la lealtad del

Ejército?, «Yo creo —respondió el general— que sería peligroso e inútil pedir

al Ejército que interviniera.» A una pregunta semejante hecha al ministro de

Marina, éste manifestó que estaba conforme con lo dicho por el ministro de la

Guerra. Por su parte, el ministro de la Gobernación declaró que la Guardia

Civil no era bastante para reprimir el desbordamiento popular y, además, «tal

vez pondría dificultades para defender la Monarquía». El Presidente y los demás

ministros callaban. El silencio era angustioso. De pronto penetró en la sala el

ayudante del Rey, Moreu, capitán de corbeta, y dirigiéndose al conde de

Romanones, dijo: «El señor Alcalá Zamora acaba de anunciar que si antes de las

siete de la tarde no se entrega el Poder a la República, no responde de nada de

lo que ha ofrecido.» Al oír esto, La Cierva preguntó con vehemencia: «¿Cómo?

¿Es que se ha pactado la entrega de la Monarquía y el advenimiento pacífico de

la República?» «Sí —contestó enérgicamente Romanones—. He tenido con Alcalá

Zamora una entrevista, y para salvar la vida del Rey y de la Familia real, se

ha convenido en entregar el Poder esta tarde y el Rey saldrá inmediatamente

para el extranjero.» Hizo entonces —escribe La Cierva— «explosión mi apasionada

protesta». «¿Quiénes somos nosotros para disponer de la institución secular sin

que España tuviera parte en la suprema transacción y ni siquiera se tuviese con

los ministros la lealtad debida?».

En aquel

momento sacó el Rey de su bolsillo un sobre con el manifiesto al país,

redactado, como se ha dicho, por el duque de Maura, y lo leyó al Consejo.

Ninguno de los ministros lo comentó. Como La Cierva protestara una vez más

contra los manejos para entregar la Monarquía, Romanones, que se consideró

aludido, exclamó: «Sólo el Ejército y la Guardia Civil pueden contestar a esto.

¿Qué dicen los ministros?»

El general

Berenguer, dirigiéndose al Rey, dijo: «Por mi parte, Señor, estoy dispuesto a

hacer cuanto acuerden el Rey y su Gobierno; aunque ahora haya que imponerse por

la fuerza.» El monarca replicó: «Eso de ninguna manera.

Ya he tomado y expresado mi decisión y en ella me mantengo... No hay, pues,

que hablar más de este asunto.»

Y a

continuación refirió que la Reina veía muy difícil poder salir de Palacio antes

de tres días. Recostándose en el respaldo del sillón, preguntó: «Y yo, ¿cuándo

y cómo me voy?» Todos callaron. El Rey reiteró: «Haceos cargo de mi situación.

Os he preguntado cuándo y cómo me voy.» El duque de Maura respondió: «Señor,

puesto que el afán de Vuestra Majestad es que por causa suya no luchen unos con

otros los españoles, España, y, sobre todo, Madrid, no tienen que saber que

Vuestra Majestad se va, sino que se ha ido». «¿Por dónde?», inquirió don

Alfonso. Los ministros se dedicaron a estudiar los itinerarios: el general

Berenguer y el almirante Rivera hicieron algunas consultas por teléfono. Quedó

acordado el viaje a Cartagena, como se ha dicho al comienzo de este capítulo.

El Rey y los ministros contemplaron a través de los ventanales a la multitud

que llenaba la plaza de Oriente, vociferante y con banderas tricolores y rojas.

El monarca se volvió hacia los ministros. «La hondura de la emoción era visible

en todos los rostros, escribe el duque de Maura. Más tranquilo que ninguno,

afectuoso y hasta consolador el gesto, sobrio el ademán, nos abrazó a uno tras

otro, y con sencillez y justeza de tono, mucho más conmovedoras que la

grandilocuencia aspaventera, dijo así: «Al despedirme de vosotros y disponerme

a salir, quizá para siempre, de esta casa donde nací, no puedo deciros sino una

cosa, porque es mi único pensamiento y mi único deseo: ¡Viva España!». Al

abrazar a La Cierva, le dijo: «Juan, no me guardes rencor».

Se le confió

a Romanones el delicado encargo de convencer a la Reina para que saliese de

Madrid al día siguiente, y el Conde hubo de cruzar las galerías bullentes de

aristócratas y palatinos y oír improperios y reproches, que afrontó con

estoicismo. La Reina accedió a lo que se le pedía.

A Berenguer

le recordó Romanones el compromiso de declarar el estado de guerra para

garantizar el traspaso de poderes, misión harto delicada para la tropa que

saliera a la calle, con peligro de contagiarse del alocamiento y frenesí de las

muchedumbres. El propio Comité revolucionario lo vio así, y por mediación de

Gascón y Marín pidió al ministro de la guerra que suspendiera la declaración.

Antes de

abandonar el Palacio, los ministros, reunidos en el salón japonés, deliberaron

sobre la promesa firme hecha al Comité revolucionario de comparecer todos a la

siguiente mañana en el edificio de la Presidencia del Consejo para dar solemne

posesión al Gobierno Provisional de la República. La Cierva alegó que por no

ser ya ministro, no se consideraba obligado a compromisos contraídos sin su

asentimiento. «Los acuerdos —exclamó con aire colérico Romanones— son

solidarios para el Gobierno.» La Cierva, por toda respuesta, se dirigió a la

puerta. El Conde volvió a gritar: «O vamos todos, o ninguno.» No iría ninguno.

No era menester dar posesión del Poder a quienes ya lo tenían en sus manos.

Los

ministros salieron en busca de sus coches, estacionados en la Puerta del

Príncipe. «Lo difícil —dijo el almirante Rivera— va a ser llegar a los

Ministerios.» El marqués de Hoyos exclamó: «Para mí no es sólo difícil, sino

imposible, porque, según me han avisado por teléfono, ya lo han ocupado.» Y dio

al chófer el encargo de que le llevara al Ministerio de la Guerra.

* * *

Dejamos a

los componentes del Gobierno provisional de la República abriéndose paso entre

la masa compacta de gente, ya dentro del Ministerio de la Gobernación. Miguel

Maura, más ágil e impaciente, adelantándose a sus compañeros, llegó al despacho

del ministro, en donde se encontraba el subsecretario, Mariano Marfil, único

superviviente monárquico en el Ministerio, a quien le espetó «que allí estaba

de más». El desahuciado cogió el sombrero y desapareció. Así fue, según Maura, el «traspaso de poderes”. Acto seguido Maura comenzó sus conversaciones

con los gobernadores para anunciarles la proclamación de la República y

ordenarles que entregaran el mando al presidente del Comité republicano, o, en

su defecto, al presidente de la Audiencia. En Valencia, Barcelona, Zaragoza,

Sevilla, Oviedo y otras ciudades la recomendación era inútil por extemporánea.

Los republicanos vehementes se habían adelantado, sin obedecer otras órdenes

que las de sus impulsos.

A todo esto

seguía creciente el hervor callejero, incrementado por el continuo oleaje de

muchedumbres alborotadoras que llegaban de barriadas a pie, en tranvías,

«Metro» y en camiones, con sus banderas rojas y tricolores. A la par que los

miembros del Gobierno provisional se instalaban en el Ministerio de la Puerta

del Sol, los concejales republicanos y socialistas electos, capitaneados por

Pedro Rico, abogado obeso y populachero, ocupaban el Ayuntamiento, desde cuyo

balcón principal saludó a la muchedumbre en nombre del Concejo republicano.

Otro tanto hacía desde un balcón de Gobernación, Eduardo Ortega y Gasset,

hermano del profesor y filósofo, agitador desaforado y abogado mediocre, en

calidad de presunto gobernador de Madrid.

A las nueve

de la noche, desde un micrófono instalado en el despacho del ministro de la

Gobernación, y en presencia de los ministros del nuevo Gobierno, Niceto Alcalá

Zamora, acatado como presidente por todos los reunidos, saludaba al pueblo y

declaraba «su emoción y su entusiasmo ante el espectáculo sin igual de una

lección casi imposible de imitar que esta nación ha dado al mundo, resolviendo

el problema de su revolución latente en medio de un orden maravilloso y por

voluntad y vía perfectamente legales».

Anunciaba

que tan pronto como se lo permitieran las circunstancias, el Gobierno

organizarla su estructura política, y, mientras tanto, realizaría la prometida

obra de justicia social y reforma administrativa, de supresión de injusticias,

depuración de responsabilidades y restablecimiento de la ley. Insistía en

elogiar la perfección con que se implantaba la República, «sin el menor

trastornos; de la manera «que el mundo entero sentirá y admirará la conducta de

España, ya puesta en otras manos con un orden ejemplar que ha de completar su

eficacia». Pidió la confianza de todos y aseguró que «España gozaba de un

completo amor en todas las regiones, lo cual serviría para hacer una España

grande sin que ningún pueblo se sienta oprimido y reine entre todos ellos la

confraternidad».

Acto

seguido, los miembros del Comité revolucionario se dedicaron a redactar las

actas de nacimiento de la República. Llevaba la voz cantante Alcalá Zamora, a

quien todos los reunidos reconocían su superioridad de jurisconsulto, y, uno

tras otro, dictó los siguientes decretos: El primero, nombraba Presidente del

Gobierno Provisional de la República a Niceto Alcalá Zamora. Otros siete

designaban ministros: de Estado, Alejandro Lerroux; de Gracia y Justicia,

Fernando de los Ríos; de Guerra, Manuel Azaña; de Marina, Santiago Casares

Quiroga; de Gobernación, Miguel Maura; de Fomento, Álvaro de Albornoz; de

Trabajo, Francisco Largo Caballero. Quedaban por cubrir las carteras de

Instrucción Pública, Hacienda y Economía, asignadas a Marcelino Domingo,

Indalecio Prieto y Nicolau d'Olwer, los cuales se hallaban exiliados en París.

Otros

decretos se referían al Estatuto jurídico del Gobierno, a la concesión de

amnistía, a la declaración del día 15 como festivo, a enaltecer la fecha del 14

de abril como fiesta nacional, a la creación del Ministerio de Comunicaciones y

a la designación de Diego Martínez Barrio para regentarlo. Quedaron nombrados,

por otros decretos, gobernador de Madrid, Eduardo Ortega y Gasset;

subsecretario de la Presidencia, Rafael Sánchez Guerra, hijo del ex presidente

del Consejo de ministros, José; de Gobernación, Manuel Ossorio Florit, hijo

del jurisconsulto Angel Ossorio y Gallardo, y Director general de Seguridad,

Carlos Blanco, de setenta y tres años, general auditor, correligionario de

Mauro y participante activo en la conspiración republicana.

El decreto

que designaba presidente a Alcalá Zamora llevaba el siguiente preámbulo: «El

Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder, sin tramitación y sin

resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado

a la posición en que se halla y es él quien en toda España rinde acatamiento e

inviste de autoridad. En su virtud, el presidente del Gobierno provisional de

la República asume desde este momento la Jefatura del Estado, con el

asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad

popular, conocedora, antes de emitir su voto en las urnas, de la composición

del Gobierno provisional. Interpretando el deseo inequívoco de la Nación, el

Comité de las fuerzas políticas coaligadas para la instauración del nuevo

régimen designa a don Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de Presidente

del Gobierno provisional de la República».

Por otro

decreto se concedía «la más amplia amnistía de todos los delitos políticos,

sociales y de imprenta, sea cualquiera el estado en que se encuentren los

procesos, incluso los ya fallados definitivamente y la jurisdicción a que

estuviesen sometidos. Justificaba el Gobierno tal magnanimidad «en que los

delitos políticos, sociales y de imprenta responden generalmente a un

sentimiento de elevada idealidad y han sido impulsados por el amor a la

libertad y a la patria y además legitimados por el voto del pueblo en su deseo

de contribuir al restablecimiento de la paz general».

El Estatuto

jurídico o Carta fundamental de los derechos ciudadanos, que regiría hasta que

se aprobase la Constitución, decía así:

«El Gobierno

provisional de la República, al recibir sus poderes de la voluntad nacional,

cumple con un imperioso deber político al afirmar ante España que la conjunción

representada por este Gobierno no responde a la mera conciencia negativa de

libertar a nuestra patria de la vieja estructura ahogadiza del régimen

monárquico, sino a la positiva convergencia de afirmar la necesidad de

establecer como base de la organización del Estado un plexo de normas de

justicia necesitadas y anheladas por el país.

El Gobierno

provisional, por su carácter transitorio de órgano supremo mediante el cual ha

de ejercer las funciones soberanas del Estado, acepta la alta y delicada misión

de establecerse como Gobierno de plenos poderes. No ha de formular una carta de

derechos ciudadanos, cuya fijación de principios y reglamentación concreta

corresponde a la función soberana y creadora de la Asamblea constituyente; mas

como la situación de «pleno poder» no ha de entrañar ejercicio arbitrario en

las actividades del Gobierno, afirma solemnemente, con anterioridad a toda

resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del

Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas jurídicas, las cuales,

al condicionar su actividad, habrán de servir para que España y los órganos de

autoridad puedan conocer, así los principios directivos en que han de inspirase

los decretos, cuanto las limitaciones que el Gobierno provisional se impone. En

virtud de las razones antedichas, el Gobierno declara:

Primero.

Dado el origen democrático de su poder, y en razón del responsabilismo en que

deben moverse los órganos del Estado, someterá su actuación, colegiada e

individual, al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes — órgano

supremo y directo de la voluntad nacional —, llegada la hora de declinar ante

ella sus poderes.

Segundo.

Para responder a los justos e insatisfechos anhelos de España, el Gobierno

provisional acepta como norma depuradora de la estructura del Estado someter

inmediatamente, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad,

los actos de gestión y autoridad pendientes de examen al ser disuelto el

Parlamento en 1923, así como las ulteriores, y abrir expediente de revisión en

los organismos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte

consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad habitual en el régimen

que termina.

Tercero. El

Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la

conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el

Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus

convicciones religiosas.

Cuarto. El

Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la

libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el

estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlo, adoptando

garantías de amparo para aquellos derechos y reconociendo como uno de los

principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y

corporativa, base del nuevo derecho social.

Quinto. El

Gobierno provisional declara que la propiedad privada queda garantida por la

Ley; y, en consecuencia, no podrá ser expropiada sino por causas de utilidad

pública y previa indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al

abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al

desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país y a la

incongruencia del derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben

inspirar las legislaciones actuales adopta como norma de su actuación el

reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función de la

tierra.

Sexto. El

Gobierno provisional, a virtud de las razones que justifican la plenitud de su

poder, incurrirá en verdadero delito si abandonase la República naciente a

quienes desde fuertes posiciones seculares, y prevalidos de sus medios, pueden

dificultar su consolidación. En consecuencia, el Gobierno provisional podrá

someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto a un régimen de

fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a

las Cortes Constituyentes.»

* * *

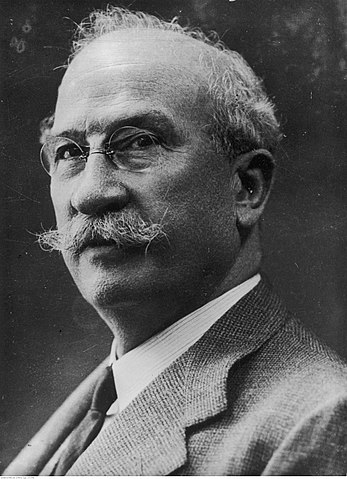

Antes de

seguir adelante, conviene conocer la vida y obras de los hombres que integraban

el primer Gobierno de la Segunda República y que fueron sus promotores.

El

presidente, Niceto Alcalá Zamora, era hijo del secretario del Ayuntamiento de

Prieto (Córdoba), donde nació en 1877. Estudioso y despierto de inteligencia, a

los veinte años se doctora en leyes en Madrid, y dos años después es oficial

letrado del Consejo de Estado. Afiliado al partido de Moret, abandonó a éste

para ingresar en el grupo que presidía Romanones, y dejó luego al Conde para

acatar la jefatura de García Prieto. Justificaba este trasiego un secreto afán

por reunir mesnada parlamentaria propia y erigirse jefe de minoría en el

Congreso, donde representaba, desde el año 1906, al distrito de La Carolina. No

consiguió nunca ver cumplida su ambición. En sucesivas alternativas políticas

pasó por la secretaría del Gobierno civil de Madrid, por varias Subsecretarías

y Direcciones generales, por el Ministerio de Fomento (1917) y después por el

de Guerra (1921).

Ejercía en

Madrid como jurisconsulto, con buena clientela. Poseía una oratoria pomposa,

arrolladora, grandilocuente a veces, recargada de lentejuelas y abalorios.

Tenía una memoria asombrosa. «Alcubilla viviente» le llamaba Miguel Maura. Era

minucioso, analítico y a la vez profuso e impreciso. Su facundia mazorral y su

sonrisa satisfecha eran reminiscencia, según Pérez de Ayala, del gracioso de

nuestras comedias antiguas. En los dos últimos años de la Dictadura de Primo de

Rivera se incorporó al grupo de los conspiradores, y al liquidarse aquélla,

profesó en la fe republicana con un insensato discurso pronunciado en Valencia

(13 de abril de 1930), en el que prometió una República «a la que pudieran

servir gentes que han estado y están mucho más a la derecha mía: régimen que

conservará el Senado, y en él, la representación de la Iglesia. ¿Con el

arzobispo de Valencia? Y con el Cardenal primado a la cabeza, que es más en

todos los aspectos. Una República viable, gubernamental y conservadora...» «No

asumo —añadía la responsabilidad de un Kerenski para implantar una República

convulsiva y epiléptica.» Fue elegido presidente porque significaba el aval

conservador indispensable para que la República obtuviese la aquiescencia o el

crédito de las clases burguesas. En el fuero íntimo sus nuevos correligionarios

le despreciaban. «Don Niceto —escribe Azaña— es parlanchín y anecdótico, pero

no es hombre de conversación. No se puede hablar con él nada interesante. Ni

arte, ni literatura, ni viajes aparecen jamás». De su oratoria dice:

«Holgura de palabras, desproporcionada con el rigor de contenido: lo sublime y

lo ridículo andan revueltos en su acento e inspiración» .

* * *

Manuel

Azaña, ministro de la Guerra, había nacido en Alcalá de Henares, en 1880.

Educado en el colegio de los agustinos de El Escorial, y licenciado en Derecho.

Dos veces —la última en 1923— probó fortuna, sin éxito, en elecciones a

diputados por el distrito de Puente del Arzobispo (Toledo). Figuraba adscrito

al reformismo de Melquiades Álvarez. Defraudado, se aisló, haciéndose fuerte en

el Ateneo, del que fue secretario desde 1913 a 1920 y presidente en 1930. «El

Ateneo ha traído la República segunda a España. Pero el Ateneo, sede del Comité

revolucionario, era Manuel Azaña». De talla mediana, macrocéfalo,

grueso y aburguesado, se envanece cuando alguien le compara a Mirabeau. «Me

impresionó siempre —dice Giménez Caballero— su faz esteárica, exangüe,

decolorada, obsesa». Rostro verrugoso y muy feo. Su autobiografía

explica sus cóleras, su egolatría y sus inhibiciones.

He aquí

algunas pinceladas de su autorretrato: Un «fárrago de lecturas desordenadas

perturbó los albores de mi adolescencia. Sólo sé que estudiar leyes me parecía

el suicidio de mi vocación...» «Aridez, turbulencia, grosería en el colegio;

lóbrega orfandad en casa... ¡Qué fardo ha creído uno llevar, o más bien ha

llevado realmente sobre sí, en la que llaman edad dichosa!» «Fui un rebeldillo,

un enemigo, prestando al orden la aquiescencia mínima. Vivía para mí solo.

Amaba mucho las cosas, casi nada a los prójimos...» «Hay que ser un bárbaro

para complacerse en la camaradería estudiantil...» «Yo no tenía espíritu de

sacrificio, ni humildad, ni el don de lágrimas.» «En abstrayendo las

representaciones carnales, la reflexión sólo encontraba el vacío del alma; agotada,

toda rasa. ¿Cómo podía ser que nada me conmoviese? Pues así era.» «La religión

me constreñía; me apretujaba contra el centro moral de mi persona.» «Aprendí a

refinar el egoísmo, a no fundar esperanzas en la compasión.» «Aunque de nombre

cristiano, rehíce en la infancia un paganismo auténtico, y a fuerza de buscar

representación sensible para las memorias evangélicas, reduje cuanto se me

alcanzaba de esa tradición a un repertorio de mitos campestres.» «En el ápice

del poderío, más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio». «Estoy pronto a afirmar que los frailes propagan la encefalitis letárgica,

como hace noventa años propagaban —era de fe— el cólera. Mi anticlericalismo no

es odio teológico, es una actitud de la razón.

En

colaboración con quien más tarde sería su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, funda

una revista literaria mensual, La Pluma, bajo el lema: «La pluma es la que

asegura castillos, corona reyes y la que sustenta leyes.» Vivió la revista con

muchas dificultades tres años, y en 1923 suspendió su publicación. Azaña pasó

entonces a dirigir otra revista de tendencia muy izquierdista, titulada España,

que antes había dirigido Luis Araquistáin. Traduce La Biblia en España, de

Jorge Borrow. Conspira en la farmacia del doctor Giral, en la calle de Atocha.

«El grupo, que no partido, congregado en torno a Giral, representará más tarde,

con el signo de Acción Republicana precisamente, el impulso renovador de la

idea inmarcesible».

Funcionario

por oposición en el Ministerio de Gracia y Justicia, como jefe de Negociado del

Registro de Últimas Voluntades. En el Ateneo, que frecuenta desde los veinte

años, forja y depura su formación espiritual, y ensaya su oratoria, polémica,

agresiva y a la par arrogante y bien construida. El Ateneo —dice— «estimula y

pone en curso la inteligencia especulativa, la sensibilidad, la fantasía

creadora y el espíritu crítico». Se siente especialmente atraído por los temas