CAPITULO III

LAS

IGLESIAS DE LA EUROPA OCCIDENTAL

La Iglesia merovingia y la

Iglesia franca (604-888)

La historia de la Iglesia franca

desde el 600 hasta la muerte de Pipino (768) se desarrolla en tres períodos.

Durante el primero, mientras los reyes merovingios iban perdiendo

progresivamente la dirección de su reino, la forma antigua de la vida

eclesiástica de la Galia romana desapareció poco a poco y fueron apareciendo,

en cambio, nuevos focos de vida religiosa como la abadía de Saint-Denis, cerca de París. El segundo período,

durante el cual ejercieron el poder los mayordomos de palacio, vio deshacerse

la vida eclesiástica organizada: los obispados y abadías se secularizaron; ya

no se celebraron sínodos ni concilios; aunque Carlos Martel, uno de los últimos y más notables

mayordomos de palacio, se granjeó el agradecimiento de la Iglesia por salvar

la cristiandad occidental, fue también uno de los principales saqueadores de

abadías y obispados, pues tuvo que proveer y recompensar a los que habían combatido

para defender la cristiandad contra los invasores. En el curso del tercer

período, bajo Carlomán y Pipino, se manifestaron claramente una auténtica

renovación de la disciplina y una decidida voluntad de reforma. Pipino fue el

verdadero fundador del reino franco. Fue el primero que propuso los objetivos,

ideales y métodos de gobierno, que su hijo Carlos llevó a feliz término.

De este modo, al acabar esta

época de transición, que se sitúa entre los últimos años del Imperio Romano y

el apogeo de la monarquía franca, la Iglesia de la Galia fue cambiando de

situación lentamente. Al principio no fue más que una prolongación del

cristianismo romano a lo largo de vías y ríos de la Galia meridional. Se

convirtió en una Iglesia regional y luego territorial (Landeskirche) cuyo gobierno estaba directamente asegurado por el rey. Durante los siglos

precedentes, la organización y administración de la Iglesia Occidental habían

dependido de los obispos que residían en las «ciudades» o grandes poblaciones.

Estos obispos disponían de las riquezas y del clero de su diócesis, como

también de los considerables dominios que pertenecían a sus iglesias. A medida

que se debilitó el poder central fueron apareciendo los obispos como la única

fuente de autoridad; disponían de fondos y conservaban una sólida

posición. Colmaron naturalmente

el vacío dejado por la autoridad civil y llegaron a ser los verdaderos

dirigentes del país. Continuaron desempeñando este papel con los primeros reyes

merovingios, que no podían disponer ni de los recursos normales ni de la

organización administrativa propia de una sociedad civilizada. Casi durante un

siglo hubo un tipo de obispos bien definido, procedentes en general de familias

cultas y ricas del Bajo Imperio, que asumieron con éxito su doble función.

Gobernaban las «ciudades», administraban justicia y remediaban las calamidades

públicas. Hacia el año 700, la Iglesia poseía al menos la cuarta parte de las

tierras cultivadas. Los obispos formaban una categoría de hombres competentes,

eran designados por el rey y vivían en armonía con los ministros. No se hacía

ninguna distinción política ni social entre obispos francos y romanos. En el

pasado habían existido estrechas relaciones entre Roma y las Iglesias de la

Galia meridional. Arlés había sido la sede de un vicariato pontificio. El

vicario residencial se transformó en legado ocasional, y los sínodos

provinciales, bajo la autoridad del metropolitano, cayeron en desuso. Sin

embargo, Roma conservaba aún cierto prestigio: era la suprema autoridad en

materia de doctrina y de principios. A nivel local se seguían fundando iglesias

a medida que se extendía la influencia cristiana, partiendo de los ejes de

carreteras y ríos hacia las zonas rurales. En las viejas «ciudades» sólo

existía al principio un centro religioso: la iglesia episcopal, que estaba

unida a la residencia del obispo y que en ciertos dialectos latinos y

germánicos toma su nombre (Dom, duomo) de este vínculo. Los otros

lugares de asamblea religiosa, como las basílicas situadas junto a las tumbas

de santos o las capillas de cementerio, estaban todos bajo la autoridad directa

del obispo. Este tenía la inmediata dirección de los sacerdotes de las iglesias

cercanas, implantadas partiendo de la sede episcopal. Además, se iba desarrollando

lentamente lo que más tarde sería el sistema parroquial, aunque en los dominios

y pueblos alejados de las ciudades antiguas la iglesia privada siguió siendo

lo normal. El sacerdote y el culto se sostenían con las oblaciones de pan y de

vino, las ofrendas de Pascua y otras fiestas, así como con el diezmo a partir

del siglo viii. Cuando la iglesia

privada llegó a ser la regla general y el señor se apoderó de la mayor parte de

las rentas, los concilios reiteraron la orden de proveer al sacerdote de una

casa y de una parcela de terreno. El sacerdote, sobre todo en las regiones

rurales, solía pertenecer a una familia humilde y era designado por el señor

del país. Desde fines del siglo VII la Galia era en gran parte cristiana, pero

no en su totalidad. Constituían la excepción vastas zonas de landas, cenagales

y bosques. Los anchos campos de Bretaña estaban ocupados por inmigrantes celtas

que tenían costumbres peculiares. La vida religiosa debió de ser elemental, de

gran sencillez, excepto en algunas iglesias de grandes ciudades y de

monasterios. El sacerdote estaba encargado de una iglesia privada durante toda

su vida; sólo se le exigían unos conocimientos mínimos: quizá le bastasen el

Símbolo de los Apóstoles y el de Nicea, algunas oraciones, los mandamientos y

las reglas del ayuno, la legislación sobre el matrimonio y el incesto. Sus

atribuciones consistían en bautizar y decir la misa los domingos y fiestas. En

esta época los esposos no estaban aún obligados a que su matrimonio fuera

bendecido por un sacerdote, aunque tal era sin duda la práctica corriente.

Quizá el sacerdote sólo se relacionase con la autoridad superior con ocasión

del sínodo anual, que se celebraba en la catedral durante la Semana Santa; allí

se proveía de los santos óleos para un año. Las visitas episcopales debieron

de ser escasas e incluso desconocidas. Un verdadero paganismo persistió, sin

duda, aquí y allá bastante tiempo; en forma más extendida y durable,

subsistieron ciertas ceremonias supersticiosas, como la hechicería heredada

del pasado celta o romano. En esta época, todo obispo consciente consagraba

parte de su vida a la predicación apostólica; aunque, según la tradición y el

derecho canónico, sólo él tenía el derecho y el deber de explicar los artículos

de la fe, hubo abades y sacerdotes celosos que evangelizaron a los habitantes

de regiones lejanas y no civilizadas.

El nivel de la civilización fue

bajando poco a poco. La vigilancia tradicionalmente ejercida por Roma se

desvaneció. Fue en aumento la desigualdad social. Apareció una nueva aristocracia

de guerreros y terratenientes, al mismo tiempo que las capas populares se

fundían en una amplia clase de siervos. A la atmósfera apacible del Bajo

Imperio, a la adaptación progresiva de los invasores, sucedieron las luchas

que los nobles entablaron por el poder. Los obispos actuaron como elementos

influyentes y facciosos. En muchos casos compraron su nombramiento y se

adueñaron de los monasterios para consolidar su posición. El nivel de la

disciplina decayó. La transformación de los obispos en jefes temporales y la

secularización de la propiedad eclesiástica se hicieron frecuentes, sobre todo

durante las campañas contra los sarracenos y las otras guerras de Carlos Martel. El período en que éste gobernó

efectivamente (719-741) suele considerarse como aquel en que el sistema feudal

apareció por vez primera con caracteres bien definidos. Para equipar a un

número considerable de jefes y guerreros de a caballo se tuvo que compensar el

servicio de las armas con la donación de unas tierras; se introdujo el juramento

de fidelidad como elemento de esta transacción. Además, para encontrar con qué

recompensar y dotar a los vasallos hubo necesidad de conceder tierras

eclesiásticas y monasterios a laicos poderosos; éstos se aprovechaban de las

rentas y daban a los monjes lo justo para subsistir, si es que les daban algo.

La acumulación y usurpación de abadías fue un hecho corriente entre los

obispos de la Galia a mediados del siglo VIII. San Bonifacio podía escribir al

papa en 742 que ya no había metropolitanos y que los sínodos eran cosa

desconocida. Las iglesias eran propiedad de los laicos.

Los hijos de Carlos Martel llevaron a cabo una restauración

parcial de la Iglesia, cuyo principal agente fue Bonifacio. Con la protección

de Carlomán reunió Bonifacio una serie de sínodos nacionales en la Galia

septentrional y en Renania (722, 744, 745, 747). La institución del arzobispado

(título que Bonifacio importó de Inglaterra para sustituir el término

tradicional de metropolitano) se restableció, y se hizo obligatoria la

celebración de sínodos diocesanos anuales. Bonifacio personalmente era un

fervoroso partidario de la supremacía pontificia, pero esta postura no podía

molestar al príncipe, aunque el clero sufriera su influjo. Pipino, a quien

historiadores modernos han atribuido la iniciativa básica de la reforma

«carolingia», no estaba dotado de la habilidad política que caracterizó a su

hijo mayor. Sin embargo, dio pruebas de energía y clarividencia en la dirección

de los asuntos de la Iglesia y supo ser amigo del papa sin convertirse en su

servidor. Reunió importantes sínodos reformadores, como los de Verneuil y

Compiégne (755-757); pero eran sínodos celebrados a nivel del reino y no de las

provincias. Redujo la parte de la propiedad laica arrendando tierras a las

iglesias. Estableció la supremacía de los obispos sobre sus diócesis e

instituyó arzobispados.

No fue ésta, sin embargo, más

que una reforma fragmentaria y parcial, comparada con la de Carlomagno. Del

768 al 814, este gran monarca consagró la mayor parte de sus esfuerzos al

establecimiento y gobierno de una gran comunidad cristiana. Más tarde

analizaremos sus ideas y principios. Aquí estudiamos sus propósitos, su puesta

en marcha y su realización. Carlomagno se comportó siempre como guía supremo

del Imperio cristiano o más bien de la Iglesia cristiana, como él pretendía con

lógica, burlándose orgullosamente de la historia y de la geografía. Para esta

tarea utilizó a los eclesiásticos como agentes y consejeros y casi como

ministros responsables de un sector particular. Cuando las circunstancias lo

exigieron recurrió también al código canónico de Dionisio el Exiguo, aumentado

por Adriano I y llamado por este motivo dionysio-hadriana; lo había

recibido del papa en el 774. Pero sobre todo trató las cuestiones teóricas y

prácticas que se le presentaron como hombre a quien corresponde la decisión,

después de haber escuchado el consejo de personas particulares o de los sínodos

y concilios. No hacía distinción entre asuntos civiles y religiosos ni en la

elección de su personal ni en la elección de los medios de decisión y acción.

En las medidas que tomó y en las declaraciones que hizo se comportó como un

particular en su vida privada: actuó como cristiano que pone toda su atención

en lo que considera que es ley de Dios. Reconoció al papa como fuente primera

de la doctrina y de la enseñanza moral y también, aunque con menos firmeza,

como árbitro supremo en materia de disciplina. Pudo así lograr la dirección

constante y completa de los asuntos eclesiásticos, es decir, en los

alrededores del 800, de casi toda la cristiandad occidental, exceptuando las

Islas Británicas. Nadie antes ni después de él, ni de manera tan constante y

dilatada como él, pudo gobernar la Iglesia de los territorios francos y

germánicos, dirigirla en el plano teórico y en el práctico, fijar sus objetivos,

ejercer sobre ella una autoridad efectiva. No se deben olvidar ciertamente los

límites que la debilidad humana impuso a sus actos personales y a los de sus

agentes. Señalemos otros factores de imperfección: las deficiencias de

organización, las largas distancias, la falta casi total de una burocracia y

una administración financiera propias de un país civilizado. Hubo muchas cosas

que Carlomagno no pudo comprender ni proyectar. No pudo llevar a cabo una gran

parte de lo que proyectó y emprendió. Pero, en general, durante medio siglo de

actividad ininterrumpida, defendió y guió la fe cristiana y la moral como él

las entendía. El dato siguiente permite medir su éxito o, al menos, el

agradecimiento de sus súbditos: durante medio siglo desaparecen las quejas

relativas a las calamidades y miserias de la Iglesia, los vicios y los

escándalos de la época.

Carlomagno designó a sus

obispos, salvo raras excepciones. No existía aún una red completa de provincias

eclesiásticas. El emperador tampoco se preocupó de crearla. A veces coexistían

en varias localidades el arzobispo investido por el papa y el metropolitano ex officio de sedes

como Reims, Bourges y Maguncia. Carlomagno recurrió

poco a estas dos autoridades como tribunal de apelación, cosa que les hubiera

beneficiado: prefirió utilizarlas como agentes para situar a los obispos.

Seguro de sus hombres, los empleó como consejeros y portavoces en los debates

sobre la legislación eclesiástica que tenían lugar en las asambleas y

concilios, con o sin la participación de elementos laicos. Esta legislación

tomó la forma de edictos o «capitulares» que abarcaban con detalle todos los

campos de la vida del pueblo cristiano: moral, disciplina, liturgia, economía y

enseñanza. Estos textos fueron reunidos y conservados por los contemporáneos.

Es cierto que estas leyes se aplicaron de modo imperfecto y transitorio; pero

existían. Durante los dos siglos siguientes sirvieron de norma en Occidente

para toda tentativa de reforma. Su puesta en práctica y las instituciones

embrionarias que establecieron han ejercido su influjo a través de toda la Edad

Media y hasta los tiempos modernos. Carlomagno extendió su jurisdicción a los

bienes materiales de la Iglesia. Del mismo modo que hizo cumplir la obligación

de dar el diezmo al clero, así también proclamó su derecho absoluto sobre la

propiedad eclesiástica, y usó de él para crear feudos con los dominios

eclesiásticos, favoreciendo con ello el desarrollo del feudalismo. Bajo su gobierno

se acrecentó considerablemente la riqueza de la Iglesia, en Francia más que en

Alemania. Entre los propietarios más ricos figuraban las abadías francas,

aunque el emperador no fue muy inclinado a fundar nuevos centros religiosos.

Carlomagno no limitó su interés

al gobierno y a la administración de la Iglesia. Se consideraba custodio de la

doctrina y defensor de la fe contra el error. Durante tres grandes

controversias, la del culto a las imágenes, la del adopcionismo y la de la

procesión del Espíritu Santo, se presentó como el defensor oficial de la fe.

Rodeado de sus obispos y consejeros, promulgó la verdad católica tal como él la

concebía. Es verdad que, respecto a esas dos controversias, Carlomagno y sus

expertos estuvieron mal informados y poco instruidos teológicamente, y que la

última palabra la tuvo el papa en las tres cuestiones. Esto no cambia el hecho

de que, en sus escritos y en los concilios que reunió, el emperador se comportó

como si fuese juez de la ortodoxia. Sin embargo, Roma conservó su independencia

y Carlomagno nunca entabló una prueba de fuerza

con el papado ni trató de suprimirlo.

Por eso, en opinión de los historiadores, carece de sentido aplicar a la

política de Carlomagno la calificación de cesaropapismo y compararla con la de

los dirigentes totalitarios de otras épocas. Tales etiquetas y comparaciones

sólo pueden usarse si de antemano se han comprendido y establecido claramente

los hechos y las ideas del período que se estudia. Sea cual fuere el término

con que se designe, el control que Carlomagno ejerció sobre la Iglesia iba a

crear un precedente y a servir de ejemplo durante toda la Edad Media. Es verdad

que en muchos aspectos esta política consistió sencillamente en volver a

prácticas ya existentes. Sin embargo, la persona y el talento de Carlomagno,

la extensión de su Imperio, la perfección y el éxito relativo de su obra son

rasgos que dan a su reinado un esplendor incomparable. Con él, una Iglesia

regional se transformó en la Iglesia imperial; durante un corto período, fue un

solo individuo quien gobernó la cristiandad occidental; pero, por encima de

todo, Carlomagno se convirtió en una figura legendaria, en un mito, quizá el

más influyente de la historia de Europa occidental.

Un emperador semejante no podía

tener sucesores capaces de continuar su obra. Suponiendo que un príncipe

hubiese podido rivalizar con Carlomagno en inteligencia y voluntad, y tener al

mismo tiempo talento para la guerra y la paz, no hubiera podido, sin embargo,

dominar la inmensa máquina ya desarticulada que el emperador había construido.

No existían esas estructuras administrativas y gubernamentales que, en las

sociedades civilizadas, pasan a través de las revoluciones y las dictaduras. Ludovico Pío estaba tan desprovisto de

carácter como de talento. Con él comenzó la desintegración del Imperio

carolingio. Sin embargo, los gustos y capacidades del sucesor de Carlomagno

estaban orientados hacia la religión, incluso a la vida monástica. Como veremos

después, Ludovico Pío marcó a ambas con su huella.

En los otros campos manifestó una piedad enfermiza y autodestructora. En 822 se

dejó censurar y someter a penitencia pública por su propio clero a causa del

tratamiento brutal (cosa desacostumbrada en él), que hizo sufrir a su sobrino

rebelde Bernardo. La dirección de los asuntos eclesiásticos fue asumida por un

grupo de obispos que se había formado en los sínodos de Carlomagno. Ellos y sus

sucesores gobernaron la Iglesia franca durante los cincuenta años siguientes.

Eran hombres cultos, fruto de la enseñanza de Alcuino y sus colegas, sobre todo

si se los compara con sus predecesores de cincuenta años antes y con sus

sucesores inmediatos. Pronto se contaron entre ellos no sólo controversistas

competentes, como Hincmaro, sino también los autores de las falsas Decretales y

Capitulares.

Los sucesos políticos que

acaecieron después de la penitencia de Ludovico Pío

han inducido a los historiadores a desviar su atención de la actividad intelectual

desplegada por los obispos dirigentes de esa generación; lo mismo sucede con

sus escritos, que realmente desalientan al lector por su prolijidad y no son

tampoco apreciados por los conocedores de las obras teológicas más tardías y

eruditas. Sin embargo, esta actividad intelectual fue considerable. Quizá sea

la mejor prueba de la excelencia técnica de las escuelas establecidas por

Alcuino; destruye las fáciles afirmaciones de los que piensan que todo

pensamiento constructivo desapareció entre la época de Boecio y la de Berengario.

Es verdad que este juicio no suele incluir a Juan Escoto Eriúgena, inmigrante

irlandés, extraño y erudito, que en su época fue excepcional por su

conocimiento profundo del griego, por su familiaridad con el pensamiento neo-platónico

y areopagita y por su ampulosidad dialéctica. Sin embargo, el prestigio de

Occidente se manifestó más en los controversistas que se revelaron en las dos

grandes querellas teológicas de la época: la referente a la naturaleza de la

presencia de Cristo en las especies consagradas, a la que se asocian ante todo

los nombres de Pascasio Radberto y Rabano Mauro, y la relativa a la gracia y a

la predestinación, entablada por Godescalco, monje singular, desgraciado y

malévolo, y continuada por Hincmaro, Juan Escoto, Floro de Lyon y muchos otros.

El espíritu de la heterodoxia no era ajeno a estas controversias. Se extinguieron

ambas porque las partes litigantes carecían de una técnica teológica que

permitiera analizar y definir de nuevo los problemas controvertidos. Tuvieron,

sin embargo, gran importancia por sí mismas y como signos precursores. Al

principio, y más de lo que suele creerse, los hombres que poseyeron la cultura

carolingia demostraron que habían leído bien a los Padres latinos y que eran

capaces de comprenderlos en lo esencial. Además, los problemas que plantearon,

los de la eucaristía y la gracia, fueron los mismos que más tarde, y en

diversas ocasiones, serán fuente de dificultades y discordias. Puede

clasificarse a los controversistas en dos categorías: los que siguen a san

Agustín hasta el fin y los que ven dificultades en ello y buscan nuevas

soluciones. También aquí aparece la doble corriente que se hallará

cuatrocientos años después en las escuelas y hasta otros cuatro siglos después,

es decir, en la época de la devotio moderna, en las escuelas y conventos

de Francia y Países Bajos.

En la efervescencia teológica,

eclesiástica y política del período que transcurre entre el tratado de Verdún

(843) y la muerte de Carlos el Gordo (888) aparece sin cesar un solo nombre: el

de Hincmaro de Reims. Fue

quizá el obispo occidental más famoso durante los siglos que separan a los

grandes españoles del siglo VII de los alemanes del Imperio de Otón.

Procedente de familia noble, educado en la abadía de Saint-Denis, fue primeramente capellán y consejero

de Carlos el Calvo. Por favor real fue elegido metropolitano de Reims en el 849, a la edad de cuarenta años.

Teólogo competente y canonista experto, pasó sus cuarenta años de episcopado

entre innumerables enredos, que se mezclaban y entreveraban unos con otros;

tuvo que enfrentarse continuamente con papas, monarcas, teólogos y con sus

propios colegas. Sus dificultades comenzaron con su entrada en Reims. Ebbon, su predecesor, depuesto

por decreto real y pontificio, procuró continuamente, y con algún éxito, su

rehabilitación. Le apoyó en este empeño, durante toda su carrera, un grupo de

clérigos («los clérigos de Ebbon»), cuya ordenación había sido declarada

inválida por Hincmaro. Este estaba hecho para dominar a causa de su

personalidad y de su capacidad intelectual. Durante toda su vida se constituyó

en campeón de los derechos del metropolitano. Pero fatalmente, un día u otro,

iba a tener que enfrentarse, por una parte, con los sufragáneos, que negaban

tales poderes y afirmaban su derecho de apelar a Roma, y por otra, a los papas,

que obtenían un beneficio directo de esa doctrina. Fue escritor infatigable,

aunque desordenado. Sus tratados sobre la controversia de la predestinación y

las diversas apologías que dirigió a Roma revelan capacidades reales, buen

criterio, recursos, flexibilidad, habilidad diplomática y política, pero

también la alta estima que tenía de sí mismo; este último rasgo hace un poco

ridiculas sus continuas desventuras. A nuestro parecer, era inevitable que,

después de liquidar el enojoso asunto de los clérigos de Ebbon, tropezase en el

plano teórico y en el práctico con su sobrino y homónimo, al que había escogido

como sufragáneo en Laón. Nuestro Bossuet del siglo IX era capaz sin duda de

muchas torpezas y argucias, pero también podía sacar de la trivialidad a una

querella fastidiosa y elevarla a un nivel superior para darle su verdadera

significación. Es el único entre sus contemporáneos que, junto con Nicolás I,

parece como realmente grande. Ya anciano, mostró hasta en su muerte su sentido

de la oportunidad. Huyendo de los escandinavos, que amenazaban con destruir su

catedral, murió una semana después del brutal asesinato del papa Juan VIII y

apenas unos años antes de la muerte de Carlos el Gordo (888), fecha que señala

la disolución del Imperio de Carlomagno.

El siglo que siguió al

derrumbamiento del poder real en Francia fue en muchos aspectos el período más

desastroso de la historia de la Europa medieval. La autoridad desapareció

entre las manos de los duques feudales, de las cortes y de los obispos. Señores

laicos sustituyeron a los abades en los monasterios. De esto resultó el

empobrecimiento y a veces la desaparición completa de los bienes eclesiásticos,

pues los abades comendatarios laicos se apoderaron de la parte de propiedad

monástica reservada para la subsistencia de los monjes. A esto se añadió la

devastación por los vikingos de algunas de las regiones más fértiles, la

destrucción de numerosas abadías, acompañada de la muerte y el destierro de

muchos. Entonces se produjo una situación que hizo presagiar el aniquilamiento

completo de la vida monástica y de toda disciplina religiosa organizada.

De hecho, la civilización

occidental tradicional se salvó en Francia por su flexibilidad y su notable

capacidad de reacción. Los vikingos fueron expulsados o, al menos, contenidos

en Normandía y otros lugares. Y como los daneses en Inglaterra, los feroces

normandos se impregnaron rápidamente de la atmósfera religiosa y política de

su nueva patria.

La

Iglesia anglosajona del 663 al 1066

Ya hemos presentado un breve

resumen de la evangelización de Gran Bretaña. Su punto culminante fue el sínodo

de Whitby, en el 663, en el que se

reunieron las observancias romanas y las celtas. De esta unidad de principio se

pasó rápidamente a una unidad práctica que se generalizó en seguida. En gran

parte fue obra de Teodoro de Tarso y Benito Biscop, y comenzó unos años después

de Whitby.

En el 668 el arzobispo electo de Canterbury fue enviado a Roma para recibir

la consagración episcopal. Allí murió. De acuerdo con la costumbre

eclesiástica, la elección de su sucesor correspondía al papa. Vitaliano se

decidió por Adriano, erudito monje africano, que a la sazón era abad de un

monasterio de Nápoles. Adriano vaciló y propuso que se nombrara en su lugar a

Teodoro, sabio monje griego de Cilicia, residente

por entonces en Roma, adonde había llegado huyendo de los musulmanes que habían

invadido su patria. Teodoro, a su vez, no quiso partir sin Adriano. El papa

aceptó esta condición. De este modo, un helenista y teólogo consumado, que

contaba ya sesenta y cinco años de edad, fue enviado para organizar una Iglesia

compuesta de elementos poco conocidos y muy dispares, la cual en bastantes

regiones sólo era aún una provincia misionera. Tal iniciativa era perspicaz

aunque atrevida. De hecho, resultó fructuosa y de un alcance que sobrepasó

todas las esperanzas. El anciano obispo extranjero dio forma a la Iglesia de

Inglaterra y la puso en orden. Ejerció una influencia preponderante

instituyendo centros de enseñanza y de estudio que dieron sus frutos en la edad

de oro que conoció la generación siguiente.

Teodoro tuvo la suerte de tener

a Benito Biscop como segundo compañero en su viaje a Inglaterra. Este

northumbriano había fundado un monasterio en Wearmouth (condado

de Durham) y había estado varias veces en

iglesias y monasterios extranjeros antes de peregrinar a Roma. Aquí se

encontraba cuando el papa Vitaliano decidió enviar a Canterbury a Teodoro; fue designado para

servir de intérprete al arzobispo. Teodoro dominó rápidamente las tareas de su

misión en Inglaterra. Delimitó y repartió las diócesis, reunió sínodos que

definieron la doctrina y la disciplina, arregló los litigios que subsistían

entre los partidos y los individuos. Entre sus colaboradores hubo gran número

de personas de grandeza de ánimo y santidad poco corrientes: Cutberto, anacoreta

escocés de Fame Island, reputado

por su austeridad y sus éxitos en la predicación evangélica, que fue obispo de Lindisfarne y llegaría a ser el santo

patrono de Northumbria; el

obispo Wilfrido de Ripon, misionero infatigable,

intransigente, elocuente, que murió siendo obispo de York, cuya sede había

estado vacante desde Melito; Ceadas, piadoso celta, obispo de Lichfield; Erconvaldo, santo también, para

el cual restableció Teodoro la sede episcopal de Londres.

Teodoro desplegó en su Iglesia

la misma energía respecto a la enseñanza. Con Adriano, la abadía de San Agustín

en Canterbury fue para Inglaterra meridional

la escuela donde se enseñaban las letras latinas y griegas; su irradiación intelectual

se extendió a través de todo el Wessex, desde Malmesbury, país de Adelelmo, al norte,

hasta los monasterios de Devon y los

alrededores de Winchester. De allí procedieron Winfrido (Bonifacio) y buen

número de sus amigos y auxiliares. Teodoro escribió unos comentarios a la

Escritura y un célebre Penitencial. Pero fue en Northumbria donde

el arte y los estudios tuvieron mayor esplendor. Allí regresó Benito Biscop

después de varios viajes por el continente, en el curso de los cuales se

proveyó ampliamente de libros, textos litúrgicos, reliquias y objetos de arte;

también llevó consigo albañiles, vidrieros y al chantre romano Juan. Se sirvió

de todo esto para edificar y organizar los monasterios de Wearmouth y de Jarrow, en los que pudo

establecer una observancia semibenedictina gracias a la liturgia y al canto

romanos. Cuando murió, el 690, había establecido en el extremo norte de

Inglaterra un monasterio anejo a un convento de monjas y provisto de todos los

medios necesarios para el estudio.

A la muerte de Teodoro, ocurrida

también en el 690, la Iglesia de Inglaterra gozaba de orden y de paz. Puede,

pues, colocarse a este arzobispo entre la larga serie de sucesores distinguidos

de san Agustín.

Entre los niños ofrecidos a Dios

por sus padres durante el episcopado de Benito Biscop se encontraba Beda. Pasó

toda su vida en el monasterio estudiando, enseñando, escribiendo y orando. En

una pequeña iglesia de las lejanas costas de Northumbria, entre

cristianos de la segunda y tercera generación, Beda llegó a ser el escritor más

erudito de Europa occidental. Pronto fue célebre en todo el continente por su

trabajo sobre el calendario y sus homilías. Redactó además las vidas de sus

predecesores en el monasterio y compuso la historia de la Iglesia de su pueblo.

Por su exactitud e interés humano esta obra no tiene igual en la literatura

europea de la época.

La Iglesia descrita por Beda

está ciertamente muy mal organizada y casi desprovista de jerarquía y de

estructuras de gobierno; sin embargo, gracias a la actividad de hombres celosos

y enérgicos, fue capaz de llevar el evangelio a todos los puntos del país y de

responder a las necesidades esenciales de los fieles. Aunque Beda ofrece

testimonios inequívocos de la violencia, la ignorancia y la superstición paganas

que subsistían, señala también en el pueblo cristiano signos evidentes de

virtud y madurez, numerosos ejemplos de profunda discreción espiritual y de

santidad, una práctica cristiana diaria, una recepción regular de los

sacramentos, cosas todas que pueden considerarse notables en cualquier período

de la historia de la Iglesia. Monjes y monjas, clérigos y laicos, reyes y

campesinos, todo el mundo parece haber llevado una vida prudente y sencilla.

Beda presenta una galería completa de retratos inolvidables: el obispo

Cutberto, el abad Ceolfrido, la abadesa Hilda, los

personajes regios e incluso Caedmón, el boyero poeta, y simples ermitaños. En

el libro de Beda tenemos sin duda la pintura más completa y atrayente del

momento en que un pueblo de campesinos y granjeros, paganos pero sensibles y

sinceros, acoge la vida cristiana en su integridad y llega con frecuencia a una

santidad heroica. Que no se trata de una creación fantástica nos lo demuestra

el tono realista y conminatorio de la carta dirigida por Beda a su discípulo

Egberto, obispo de York, en la que se revela un aspecto más sombrío de la vida

de la Iglesia de la época. Estos dos cuadros no son efecto de una imaginación

fecunda. En efecto, los contemporáneos y los sucesores de Beda en Estanglia y

en Wessex demostraron personalmente haber

alcanzado un alto nivel de perfección en arte, literatura y santidad. Como

hemos visto, los descendientes de la generación descrita por Beda iban a

trasplantar sus tradiciones con su esfuerzo misionero, ampliando así en el

extranjero el ámbito de la civilización.

La edad de oro de la Iglesia

anglosajona duró poco más de un siglo, desde la llegada de Teodoro hasta las

primeras incursiones de los vikingos en Northumbria. Además

de Beda, de los abades santos y de los eruditos, Inglaterra septentrional

produjo también grandes artistas. El evangeliario de Lindisfarne y otras obras maestras de

miniaturistas tuvieron como autores a anglosajones contemporáneos, aunque se

inspiraran en obras celtas anteriores. También fue probablemente en esta época

cuando se ejecutaron las grandes cruces esculpidas de Bewcastle, Dumfries y otras, cuyos motivos

proceden de obras más orientales y clásicas, es decir, de las miniaturas

celtas y de la antigua poesía inglesa. En la siguiente generación, Egberto,

alumno de Beda, fundador de la escuela y de la célebre abadía de York, fue

reemplazado por Alcuino. Este cambió Inglaterra por la corte de Carlomagno, a

la cual aportó el arte y el saber de su patria.

Durante este siglo la Iglesia de

Inglaterra, unificada ya y dentro de la influencia y la observancia romanas,

reforzó su influjo en el país. La circunscripción eclesiástica de base era el minster (del

latín monasterium). Era un grupo de monjes o sacerdotes que llevaban

vida común, evangelizaban y atendían a los fieles en las capillas o al aire

libre alrededor de grandes cruces, en un radio de unas doce millas. El proceso

que condujo del minster a la

parroquia fue lento y apenas ha dejado vestigios. En Inglaterra, como en otros

países, prevaleció por todas partes el régimen de iglesia privada y, en la

época de Beda, de monasterio privado. Se dio el mismo fenómeno que en otros

lugares: los monasterios pequeños fueron cambiando insensiblemente de estatuto

hasta convertirse en sede de algún funcionario real o de algún terrateniente

acompañado de su familia. En Inglaterra, como en el noroeste de la Galia, fue

cosa normal el monasterio «doble». Adoptaba la forma siguiente: a un convento

de monjas gobernado por una abadesa de sangre real o noble estaba asociado un

grupo de monjes que hacían las funciones de capellanes y atendían a las poblaciones

cercanas. Todos estaban sometidos a la autoridad de la abadesa. Algunas, como Hilda de Whitby, Edeltrudis

de Ely y Milburga de Wenlock, fueron mujeres santas

y muy competentes que contribuyeron a extender la cultura y la religión. Estos

comienzos florecientes se vieron paralizados y, en algunas regiones,

aniquilados por las incursiones e invasiones de los vikingos, cuyas primeras

apariciones tuvieron lugar en las costas de Northumberland en

el 793. Las invasiones y la presencia persistente de las hordas danesas durante

la segunda mitad del siglo IX dieron como resultado la reducción de la Iglesia

—donde logró sobrevivir— a sus elementos más sencillos: el sacerdote y el

pueblo. En un texto muy conocido, el rey Alfredo deploró la destrucción

completa de todas las cosas preciosas, la desaparición de todo saber y de toda

enseñanza. La vida monástica, que estaba vigorosamente implantada en Northumbria y en Fenland (Estanglia),

desapareció completamente, según parece, e incluso en Inglaterra meridional se

vieron los monasterios reducidos a grupos de clérigos acompañados a veces por

su familia. El rey Alfredo el Grande salvó a Inglaterra anglosajona y a su

Iglesia. Además de sus cualidades de guerrero y de jefe, Alfredo manifestó una

piedad ferviente y una profunda estima por la cultura y la herencia del pasado.

Por sus éxitos políticos y por su ejemplo personal es uno de los príncipes más

grandes de la Edad Media. Alfredo, su hijo Eduardo y su nieto Atelstán no se

limitaron a vencer a los daneses en el combate: forjaron la unidad inglesa bajo

la autoridad de los reyes de Wessex. El rey

danés Guthrum se hizo cristiano y durante un corto período el país se dividió

entre los ingleses, que poseían Wessex y Mercia, y los daneses, que ocupaban Danelaw, al este. Hubo sin duda iglesias

pequeñas que sobrevivieron con sus sacerdotes a todos estos avatares, y la

conversión de Danelaw al

cristianismo fue notablemente rápida. Un siglo después de la victoria de

Alfredo, el este y el norte diferían muy poco del sur y del oeste en lo que

concierne a la Iglesia y sus instituciones.

Sin embargo, la religión se

redujo a su más sencilla expresión; casi puede hablarse de una mera «supervivencia

espiritual». No existían ya monjes ni canónigos regulares; los clérigos se

casaban; apenas había lazos administrativos con Roma, la cual manifestaba

escaso interés por los asuntos transalpinos; el rey era la única autoridad

soberana, el único factor de unidad en el dominio eclesiástico y en el civil.

Realmente, en el siglo VII, la Iglesia de Inglaterra puede compararse con la

Iglesia anglicana del período isabelino. En esta situación, sólo los monjes

podían servir de base a la reforma moral y al renacimiento cultural. Las

débiles tentativas hechas por Alfredo en Athelney fueron insuficientes. Hubo

que esperar al 940 para ver a Dunstán restablecer la antigua casa de Glastonbury y poner los cimientos de una

renovación. En este momento, las reformas de Cluny y

de Brogne estaban ejerciendo su influjo en el continente. Dunstán, con

Etelvoldo y Osvaldo el danés, ambos eminentes hermanos suyos de monasterio y

colegas en el episcopado, encabezó un gran renacimiento monástico. Durante el

reinado de Edgardo (959-975), este movimiento llegó a ser un factor importante

para la regeneración de la vida eclesiástica en general. Se fundaron unos 60

monasterios y conventos de monjas; entre ellos figuran nombres muy conocidos en

la historia inglesa posterior: Westminster,

Saint-Albans, Abingdon y Peterborough. Los

tres reformadores de la vida monástica fueron luego obispos: Dunstán de Londres

(más tarde de Canterbury), Etelvoldo

de Winchester y Osvaldo de York y Worcester. Los

estudios y las artes comenzaron a florecer, y durante cincuenta años los

obispos fueron casi siempre monjes. Hallazgos recientes han demostrado que en

esta época se construyeron iglesias y monasterios en mayor número de lo que

hasta ahora creían los historiadores. Esta renovación, sin dejar de ser muy

inglesa, adoptó muchos aspectos de la reforma monástica continental. El

movimiento se extendió progresivamente al clero secular. Este período de

progreso se vio interrumpido por otra oleada de invasores: Inglaterra estuvo

gobernada por un rey danés durante algún tiempo.

Sin embargo, una vez más se

convirtió el invasor, y la vida de la Iglesia no conoció interrupciones

duraderas. La antigua Iglesia inglesa, a comienzos del siglo XI, constituía

todavía en su forma una supervivencia del pasado. En ningún otro país se

entremezclaron tanto las cuestiones temporales y las eclesiásticas. A los ojos

del historiador, los motivos de esta situación son claros. Para otros puede

haber aquí una paradoja: el país que había sido más fiel a la sede de Pedro manifestaba,

de hecho, tal independencia que los reyes normandos encontraron en sus

prácticas religiosas el mejor medio para resistir a las nuevas pretensiones del

papado. Sin embargo, por el momento no existe ninguna traza de controversia

entre el rey y el papa. Como éste no trataba de ejercer ningún control sobre

los asuntos eclesiásticos de Inglaterra, el rey tuvo que asumir la autoridad

suprema efectiva. En las cuestiones importantes estaba asistido por un consejo

de notables (el witenagemot), que comprendía a todos los obispos y a

numerosos abades. En este consejo se trataban los asuntos de la Iglesia junto

con los demás del reino. Allí se celebraban todas las elecciones episcopales;

durante los dos siglos que precedieron a la conquista normanda todas las

cuestiones que normalmente hubieran pertenecido a un concilio provincial o

nacional fueron examinadas por los witan. A nivel inferior, el obispo

ocupaba un lugar de honor en la corte o asamblea del condado; allí se encargaba

de todos los procesos y litigios eclesiásticos. En toda la legislación real de

la época se advierten los caracteres siguientes: las leyes que rigen la vida

religiosa en todo el reino y en las parroquias son promulgadas sin consultar

directamente a los obispos; las disposiciones sobre el diezmo, el óbolo de san

Pedro, los domingos y fiestas, están mezcladas con leyes referentes a la

propiedad y a los crímenes. Los obispos intervenían muy pocas veces de acuerdo

con el rey: cuando era necesario un debate público entre las partes interesadas.

En la práctica esto representaba muy poco porque la organización diocesana y

provincial era muy débil y porque los obispos mantenían muy pocas relaciones

con su clero. En este período, sin embargo, en comparación con los restantes

países de Europa septentrional, Inglaterra pudo pretender ocupar un lugar

privilegiado en la estima de los papas, con los cuales conservó vínculos en dos

campos particulares: los arzobispos ingleses efectuaron regularmente viajes o

misiones a Roma para recibir allí el palio; además, el óbolo de san Pedro se

cobraba en todo el país bajo pena de sanciones legales y se enviaba a Roma en

señal de obediencia y fidelidad. Así, al principio del reinado de Eduardo el

Confesor, Inglaterra constituía una especie de supervivencia de una edad pasada

en medio de un mundo en el que reyes y papas, clérigos y laicos, todos, en fin,

manifestaban y extendían sus pretensiones territoriales. En Inglaterra todo

esto estaba todavía indeciso. Las iglesias, especialmente numerosas en Londres

y en la parte oriental deí país, eran casi todas iglesias privadas; a veces

pertenecían a un grupo de personas. La parroquia y la diócesis estaban mal

definidas como unidades administrativas. El obispo sólo tenía a su disposición

una organización administrativa mediocre. Recientes investigaciones han

demostrado que la disciplina y las prácticas canónicas se observaban mejor de

lo que se suponía hasta ahora; sin embargo, el viento de la reforma gregoriana

no había soplado aún en Inglaterra. En los años que precedieron inmediatamente

a la llegada de Guillermo el Conquistador no podía saberse si Inglaterra se

convertiría en provincia dependiente del continente o en una avanzadilla de

Escandinavia.

La Iglesia alemana

(754-1039)

Para organizar la Iglesia alemana,

Bonifacio recurrió principalmente a la implantación de monasterios —como los de

Fritzlar y Fulda en Hesse, Niederaltaich y Benedictbeuren

en Baviera— y de grandes conventos de monjas, como Tauberbischofsheim y el Heidenheim de Walburga. Se proponía con esto un doble

objetivo: el monasterio alemán no era únicamnte un centro educativo, artístico

y artesano; a menudo era también sede de algún obispo claustral misionero, por

lo que, en la evangelización de Alemania, desempeñó una función a la vez

institucional y espiritual. Es posible que Bonifacio y sus compañeros asignasen esta función al monasterio influidos por la tradición inglesa, que

había establecido estrechas relaciones entre monasterios, obispos diocesanos y

misioneros, como sucedió en Winchester, Canterbury y Ripon. Sin embargo, el obispado

monástico tuvo en Alemania una forma original que de inmediato fue

indudablemente fructuosa. A la larga aparecieron problemas cuando los obispos

fueron designados por el rey; entonces mostraron escasa simpatía por los

monjes, trataron de acaparar a los monasterios con sus rentas y utilizaron las

abadías como centros episcopales o administrativos y, a veces, las

secularizaron por completo. En tiempo de Carlomagno, la organización parroquial

se desarrolló especialmente en Baviera. Estuvo casi terminada en Alemania en el

siglo IX. Como ya hemos advertido, la parroquia normal era una comunidad

diferente de la iglesia de «ciudad» del Imperio Romano. En esta última, los

fieles se reunían junto al obispo y su clero formando un solo cuerpo en el que

todos los miembros gozaban de derechos: participaban en la elección del obispo

y en los oficios del calendario litúrgico. Por el contrario,

en la parroquia rural del país

franco septentrional y de Alemania, los feligreses, habitualmente siervos y

colonos de un señor feudal, no tenían derechos, sino únicamente deberes, por

ejemplo, el de pagar el diezmo y aportar las oblaciones. La Iglesia comenzaba

a dividirse en varios estratos muy diferenciados: los clérigos y los laicos, el

alto y el bajo clero. Esta división acabó de cristalizar después de la reforma

gregoriana.

La Iglesia franca había nacido

de la Iglesia gala del Bajo Imperio, mientras que la Iglesia alemana fue en

gran parte una creación nueva. Ya hemos recorrido rápidamente la historia de

la evangelización de Alemania occidental y central, obra de toda una serie de

misioneros anglosajones. Bonifacio, sus compañeros y sucesores fueron como su

coronamiento. Ganaron para la fe o afianzaron en ella a los pueblos de un

vasto territorio que iba desde Frisia a Baviera

pasando por Hesse, Turingia, Baden y Würtemberg. Dieron a esas diversas

regiones una organización completa de sedes episcopales muy activas y de monasterios

que fueron focos de civilización y vida cristiana.

Entre los pueblos de las

regiones alemanas que nunca habían recibido la fe o la habían perdido, la

propagación del cristianismo tomó un ritmo y una dirección muy diferentes de la

lentitud con que se difundió en la Galia. Casi en todas fueron los misioneros

itinerantes quienes llevaron la fe; otros continuaron su obra partiendo de

ciertos focos de vida eclesial o de algunos monasterios establecidos en tierra

pagana. El país era montañoso y estaba cubierto de densas selvas, sobre todo en

Baviera y en Suabia. Al menos al principio, los obispos tuvieron con sus fieles

lazos más estrechos que en la Galia. Ellos mismos esparcían la semilla del

evangelio y se ocupaban luego de hacerla crecer. Además habían heredado de Bonifacio

y de los primeros misioneros la convicción de que su Iglesia dependía

directamente de Roma, que detentaba una autoridad soberana sobre sus propios

apóstoles. Esta fidelidad iba a constituir una tradición duradera en la Iglesia

alemana; subsistió subterráneamente durante el conflicto que enfrentó a papas

y emperadores. En dos o tres generaciones de cristianos, los monasterios, que

a menudo habían llegado a ser el centro de pequeñas ciudades administrativas,

cobraron gran importancia. Durante más de tres siglos, el movimiento alterno

de conquistas y conversiones continuó en las fronteras orientales y

septentrionales a un ritmo que no se dio en ningún otro lugar de Occidente, a

excepción de la Marca Hispánica, pero aquí en condiciones distintas. Sea lo que

fuere, la fe se implantó poco a poco profundamente y, siglo tras siglo, produjo

esa piedad sencilla, viril y fervorosa que hoy sigue caracterizando a los

campesinos y trabajadores de Baviera y el Tirol.

La organización parroquial se

instauró en Alemania con bastante rapidez. Una capitular de Ludovico Pío atribuyó a cada iglesia

diezmos, una casa y un jardín; en el siglo IX estaba muy adelantada la creación

de parroquias. Se ha demostrado que en el 850 había en Alemania 2.500 parroquias

agrupadas en decanatos. Era corriente la institución del corepiscopo u

obispo auxiliar, que tenía un campo de acción limitado o libertad completa. La

predicación era obligatoria para el sacerdote de parroquia; es probable que

éste estuviera al principio más instruido en las verdades de la fe que su

homólogo de la Galia; habitualmente confesaba aplicando la sanción del ritual

de la penitencia. Sin embargo, algunos relatos del tiempo muestran que los

antiguos dioses y la superstición subsistían en Alemania como en la Galia. Es

indudable que, tras la primera conversión, la Europa rural siguió conservando

durante siglos, el estado endémico, las costumbres y las ideas paganas; sin

embargo, las selvas alemanas estaban más cercanas a la fuente del paganismo que

los bosques de Francia e Inglaterra.

En general, las clases sociales

estaban menos diferenciadas que en Francia e Italia. El estrato inferior estaba

formado por todo el pueblo, a excepción del alto clero y la nobleza, que pronto

se transformó para siempre en una casta. Desde el principio, los obispos

alemanes fueron personajes más importantes que sus contemporáneos franceses por

la extensión de sus diócesis. Hubo un tiempo en que las diócesis de Colonia,

Maguncia y Salzburgo abarcaron toda la Alemania situada al este del Rin. Más

tarde, los obispados orientales, como el de Magdeburgo, extendieron su esfera

de influencia hasta el interior de los países recién conquistados. Los obispos

aumentaban así su poder, representando cada conquista una fuente potencial de

riqueza, que se convertía en actual cuando el país estaba pacificado y se

desarrollaba. Como hemos visto, después de las últimas adquisiciones en la

región báltica, gran parte de las tierras fue concedida a los obispos.

El auge de los cinco grandes

ducados de Lorena, Franconia, Sajonia,

Suabia y Baviera presentó al rey un problema desconocido en Francia. En efecto,

durante un corto período los duques ejercieron un poder casi regio. Otón I

logró modificar la situación. Estableció su autoridad sobre los ducados, se

arrogó el derecho de designar a todos los obispos, excepto a los de Baviera, y

consideró a los obispados como feudos cuyos beneficiarios le debían homenaje.

Los principales obispados tuvieron el rango de condados y sus titulares fueron

equiparados a los duques. Por este medio los obispos quedaron alistados al

servicio de la monarquía y sirvieron de contrapeso al poder de los duques;

pero, con el estatuto de vasallos, perdieron parte de su independencia. Fueron

también personalidades políticas importantes, puesto que administraban

condados; los reyes y emperadores escogieron con frecuencia a sus parientes

para titulares de los obispados más importantes. La Iglesia corría un peligro

evidente. En efecto, el obispo con sus dominios resultaba como envilecido por el

servicio del rey. En esta época apareció la «investidura». La atribución del

báculo pastoral como señal de jurisdicción se transfirió de la ceremonia de

consagración a la de homenaje. Y así la jerarquía eclesiástica del Imperio

quedó fuertemente imbricada en el sistema feudal. Lo que pertenecía al

obispado, pertenecía al Imperio. Los obispos quedaron aún más estrechamente

ligados a sus tierras por las franquicias que les concedía el rey, en virtud de

las cuales les correspondían las tasas de peaje, de procesos, de mercados, etc.

Hay algo de verdad en la afirmación de que la Iglesia alemana estaba en trance

de convertirse en Iglesia nacional (Reichskirche), por oposición a la

Iglesia regional (Landeskirche) de Francia. Sin embargo, los emperadores

alemanes nunca legislaron para toda la Iglesia como había hecho Carlomagno. La

Iglesia alemana fue de algún modo nacional; pero nunca se permitió la menor

discrepancia respecto a las otras Iglesias occidentales ni en el plano de la

doctrina ni en el de la liturgia. Los obispos, como hemos dicho, conservaron

la tradición de considerar a Roma como fuente de toda autoridad. Roma orientó

su política y su actitud durante toda la gran querella entre el papado y el

Imperio.

En el 911, al morir el último

rey carolingio de Alemania, Lorena y los

cuatro ducados tribales formaban por su población e instituciones unas unidades

muy compactas; constituían ya la osamenta de la nueva Alemania. Aunque continuó

funcionando una monarquía electiva, el rey alemán Conrado I (911-918) no pudo

establecer su autoridad sobre todo el país. Con su sucesor Enrique, duque de

Sajonia (918-936), se abrió una época nueva. En efecto, con él comienza una

serie de monarcas capaces y eminentes de las dinastías sajonas y franconas.

Durante dos siglos ocuparon el primer plano en el continente y contribuyeron

mucho a defender, consolidar y dilatar las fronteras de su reino y de la cristiandad.

Tras someter a los otros tres

ducados y anexionar la Lotaringia a Alemania, Enrique I comenzó en las

fronteras septentrionales y orientales de su reino una política de guerra que

iba a durar largo tiempo. Fue el Drang nach Osten, que iba

acompañado de la obligación, para los vencidos y aliados, de adoptar el

cristianismo. También inauguró Enrique I la política de alianza con la Iglesia

concediendo al obispo de Toul los poderes de conde feudal. Otón el Grande, su

hijo (936-973), continuó fielmente esta política. Estableció su autoridad sobre

los ducados imponiendo duques elegidos por él. Consolidó este edificio vacilante

y agitado por tendencias centrífugas, concediendo tierras y privilegios a los

obispos y grandes abades para sustraerlas a las autoridades regionales y

unirlas a la corona con los lazos del vasallaje feudal y de las obligaciones

anejas. Alto y bajo clero fueron utilizados para toda clase de cuestiones de

gobierno, lo mismo en las asambleas que para misiones de alta política; tenían

de hecho el monopolio de la enseñanza. Obispos y grandes abades recibieron con

frecuencia condados enteros para gobernarlos en nombre del rey. De acuerdo con

esta política, el rey aplicó su derecho de designación completado por la

costumbre: el juramento de fidelidad y la investidura del feudo y del servicio

temporal; esta costumbre se había hecho normal en Occidente cincuenta años

antes durante el reinado de Luis el Germánico. El historiador cree ver en esta

política un fenómeno nuevo; en realidad, era la política de Carlomagno y de sus

sucesores que se propagaba con tanta facilidad, universalidad y, en cierto

sentido, necesidad, que casi pasó este hecho inadvertido y sin oposición

durante el eclipse del papado.

Después de sus primeros éxitos y

sus victorias exteriores, coronadas por la aniquilación del ejército magiar en

Lechfeld, Otón se lanzó a la conquista definitiva del norte de Italia. Sus

motivos fueron diversos: el deseo de los alemanes de extenderse a través del

rico y brillante mundo transalpino, que había atraído ya a los pueblos

normandos; además, Otón quería incluir al papado en su área de influencia; por

último, alimentaba la esperanza de resucitar el título de emperador de

Occidente, que, según una tradición universalmente aceptada entonces, sólo el

papa podía conceder. En el 962 tuvo lugar la coronación de Otón; entonces se

trastocó la relación de fuerza entre las dos partes: el emperador no era ya el

protector al que recurría el papa, sino un soberano que redujo la Iglesia

romana al estado de protectorado.

Otón II tuvo un reinado más

corto y menos feliz (973-983). Su hijo Otón III (983-1002) ejerció un influjo

más profundo en la configuración de la época. Había heredado la habilidad

política de Otón el Grande y debía a su madre, la princesa bizantina Teófano,

una sensibilidad intelectual que no tuvieron los monarcas de raza franca y

alemana. Proyectó establecer en Occidente un Imperio universal que fuera

heredero del antiguo Imperio Romano y absorbiera o eliminara al falso Imperio

romano de Constantinopla. Según esta concepción, el papa era el primer

sacerdote o el primer obispo, y como en el reino alemán todas las grandes

iglesias eran iglesias privadas del rey, así Roma debía ser por excelencia la

iglesia privada real (Reichskirche) del Imperio romano (es decir,

cristiano). Otón, en consecuencia, hizo y deshizo papas; les dio sus órdenes y

presidió los sínodos pontificios. Pero, por deber e inclinación, siguió siendo

el protector auténtico de la Iglesia, el amigo de los santos, el sostén de los

misioneros e incluso estaba dispuesto a conceder a la Iglesia polaca y a la

húngara la independencia eclesiástica respecto de Alemania.

Otón III no dejó heredero;

Enrique, duque de Baviera, se hizo cargo de esta difícil sucesión. Lo habían

educado para la carrera eclesiástica y fue un creyente siempre fiel. Más que

cualquier otro ejerció con rigor todos los derechos reales sobre la Iglesia y

particularmente el de designar a los obispos, deponerlos si era necesario,

repartir los obispados y fundarlos como le parecía. Un ejemplo de sus

iniciativas fue la fundación de Bamberg, el

1007. Pero fue también el gran bienhechor temporal de la Iglesia. Concedió

tierras y exenciones a los monasterios reformados y a los obispos de quienes

se fiaba. Presidió sínodos y dio sus instrucciones en materia de liturgia. Le

sucedió Conrado II (1024-1039), descendiente de Otón el Grande; fue siempre

duro, expeditivo y justo, y careció de la piedad devota de Enrique. Designó a

los beneficiarios de todos los cargos eclesiásticos exigiendo frecuentemente

como compensación grandes sumas de dinero. Utilizó a los obispos como

funcionarios de manera práctica y realista. Bajo su gobierno, la Iglesia

alemana tuvo casi estatuto de Iglesia nacional. Conrado no permitió que nadie

apelara a Roma sin su autorización. Presidió los sínodos, prescribió las

fiestas y ayunos y se dio el título de vicario de Cristo. En Italia presidió

algún sínodo con el papa Benedicto IX.

Su hijo Enrique III (1039-1056)

fue menos rudo, más inteligente y piadoso. Nombró a los obispos escogiéndolos

sobre todo entre el clero de la capilla real, y lo mismo hizo con los abades.

Convocó y presidió sínodos. Pero en Italia del norte cambiaba la situación; a

Enrique III le tocó provocar con sus actos una avalancha de reformas.

Bajo los reinados sucesivos de

estos príncipes alemanes, capaces y a veces eminentes, se había creado en Europa

un nuevo centro de vida social más o menos organizada. Las presiones y

tensiones que subsistieron en estado endémico en el reino o en el Imperio, y

la guerra que se libraba constantemente en las fronteras, no deben hacernos

olvidar la habilidad de los príncipes para concebir y ejecutar una audaz

política en los asuntos de la Iglesia y en los del Estado. Debemos advertir

también el nuevo esplendor de la vida cultural y material que se desplegó en la

corte con Otón el Grande y sus sucesores, lo mismo que en los grandes obispados

y abadías. No debe olvidarse la energía reformadora que mostraron los

emperadores. La Alemania de esta época proporcionó un modelo de pensamiento y

de acción política que ha marcado con su influencia a las monarquías europeas

posteriores. En parte, la Iglesia alemana en su nivel superior representó una

prolongación y un acrecentamiento de la tradición carolingia. Instauró también

prácticas que iban a propagarse por toda Europa, tales como la designación de

los obispos, escogidos perfectamente entre el clero de la capilla real, a

cambio de fuertes sumas de dinero, la convocación de sínodos hecha por el rey y

la prohibición de apelar a Roma.

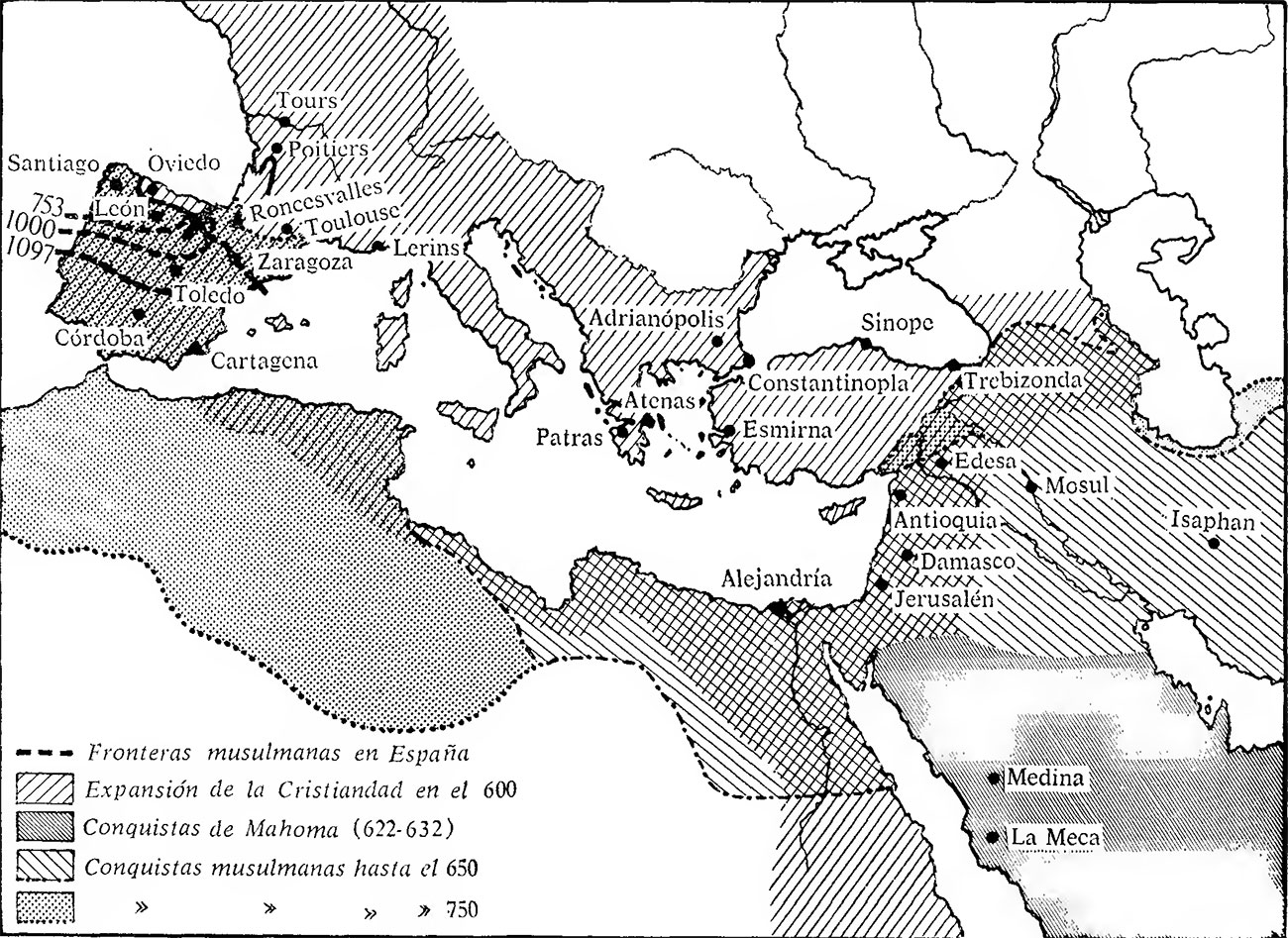

España (711-800)

Deshecha España por la invasión

del 711-713, muchos de sus habitantes fueron asesinados, reducidos a esclavitud

o convertidos a la religión islámica; sin embargo, cierto número de los que se

sometieron conservaron sus tierras y siguieron creyendo y practicando su

religión. Son los mozárabes, que contribuyeron notablemente a la historia

posterior de su país. En la región apartada y montañosa del noroeste, es decir,

en Asturias y Galicia, hubo un núcleo de resistencia. Poco a poco fue creciendo

en fuerza y extensión; con Alfonso I el Católico (739-757) ocupaba las zonas

costeras y una parte montañosa llamada «reino de Asturias», de unos 70

kilómetros de amplitud, que partía de la extremidad noroeste de los Pirineos.

Era la primera etapa de la Reconquista.

Un año antes de morir Alfonso,

ciertos jefes musulmanes huidos de Oriente fundaron en Córdoba un califato

independiente; poco después, las expediciones de Carlomagno permitieron ocupar

otra pequeña porción de territorio cristiano: la Marca Hispánica. La Iglesia

mozárabe reconstituyó su organización tal como había existido bajo el

arzobispo primado de Toledo; conservaba las tradiciones de tiempos pasados.

A fines del siglo VIII,

la sede arzobispal estaba ocupada por el anciano Elipando, que tuvo la desdicha

de relacionarse con un tal Mignecio; este extraño personaje exponía la

opinión, que entonces parecía nueva, de que Jesús, hijo de David, era una

persona divina de la Trinidad. Fuera o no ortodoxa en su intención e incluso en

su expresión, tal opinión extrañó a la mentalidad conservadora de los

españoles. En un concilio celebrado en Sevilla, Elipando hizo declarar bajo su

autoridad que el hombre Jesús, el hijo de María, que tenía una naturaleza igual

que la nuestra, fue plenamente adoptado por el Hijo de Dios, por el

Verbo, desde el primer momento de su existencia (por consiguiente, antes de

ser persona) y que, por tanto, Jesús, en su naturaleza humana, fue el hijo adoptivo de Dios. Esta fórmula, lo mismo que la contraria de Mignecio, parecía poder

interpretarse ortodoxamente; pero fue atacada por dos monjes de Asturias. Uno

de ellos, Beato, es célebre por su comentario del Apocalipsis, que sirvió de

modelo a todos los artistas que iluminaron el texto bíblico durante la Edad

Media. Beato y su colega Eterio acusaron a Elipando de adopcionismo con gran

violencia y falsedad. Esta herejía, injustamente atribuida a Nestorio,

consistía en afirmar que Jesús fue constituido en el bautismo hijo adoptivo de

Dios Padre. Beato y Eterio, por su parte, casi llegaban a negar que Cristo

tuviese una naturaleza completamente humana, y denunciaron a Elipando como

hereje ante el papa Adriano.

Adriano respondió con una sobria

exposición teológica, en la que condenaba la expresión equívoca «hijo

adoptivo». Por su lado, Elipando sometió la expresión al juicio de su erudito

obispo sufragáneo Félix de Urgel (Urgel era una ciudad recién conquistada por

los francos). Félix aprobó la expresión en su contexto y se vio también

denunciado ante Carlomagno. Obligado a comparecer ante el rey en Ratisbona, se

retractó; pero fue enviado a Roma, donde dio entera satisfacción al papa.

Durante este tiempo los obispos españoles habían agrupado sus fuerzas para

responder a Beato y Eterio. Reiteraron la expresión errónea «hijo adoptivo»,

que probablemente consideraban sinónima de «naturaleza humana adoptada»;

pidieron apoyo a Carlomagno, que, una vez más, se remitió al papa. Este envió a

los españoles otra carta, todavía más dogmática, que acababa con una amenaza de

anatema. Al mismo tiempo, Carlomagno convocaba en Francfort a los obispos del

Imperio, así como a Alcuino, Benito de Aniano y otros personajes prestigiosos.

Logró la condenación de la expresión errónea «hijo adoptivo» y envió a los

españoles dos refutaciones. La una estaba basada en la Escritura; la otra era

probablemente obra de Alcuino, y consistía en un análisis dialéctico del dogma

ortodoxo, bien hecho y a veces notablemente sólido. A su regreso a Urgel, Félix

afirmó de nuevo su primera tesis, lo que impulsó a Alcuino a redactar una corta

exposición patrística seguida de un excelente enunciado dogmático. En él

distinguía entre la gracia de asunción o unión personal de la naturaleza humana

y la divina, y la gracia de adopción que concierne a los hombres. Esta carta

fue enviada en el mismo momento en que el impenitente Félix publicaba un largo

tratado. Félix fue convocado a Aquisgrán y obligado a retractarse. Bajo León

III (798), un concilio romano reiteró la doctrina ortodoxa y lanzó de nuevo la

excomunión. Bastante tiempo después murió Félix exiliado en Lyon. Pero Alcuino

no había acabado con los españoles. Herido por el tratamiento infligido a

Félix, Elipando se apoyó en la tradición litúrgica mozárabe para sostener una

vez más, y con acritud, la fórmula «hijo adoptivo». Esto no tuvo más

consecuencia que provocar una réplica contundente de Alcuino, que no contenía

ningún argumento nuevo. Entonces cayó sobre España una oscuridad que no iba a

desaparecer durante siglos. Para Alcuino y sus colegas fue este asunto el

primero de una serie de torneos teológicos que les enseñaron a interpretar a

los Padres y a ejercitar su capacidad intelectual. El reciente estudio de esta

controversia teológica y de las otras querellas de la época ha demostrado que

la capacidad intelectual y teológica de los consejeros de Carlomagno y Ludovico Pío —en particular la de

Alcuino— era más grande de lo que pensaban los historiadores de hace treinta

años. Buenos conocedores de la patrística y pensadores ponderados, constituyen

el primer grupo de intelectuales competentes surgidos de un pueblo no romano.

El régimen de la iglesia privada

Durante los siglos que median

entre el pontificado de Gregorio I y el de Gregorio VII, lo que puede llamarse

la economía doméstica o interna de la Iglesia sufrió grandes cambios en Europa

occidental. Estos nutrieron las controversias del siglo XI y algunos han

seguido hasta hoy ejerciendo su influencia en la vida de la Iglesia.

En las regiones del Imperio

Romano totalmente civilizadas, el cristianismo creció partiendo de grupos de

fieles que vivían en las «ciudades». Estas comunidades tenían como centro a su

obispo rodeado de sacerdotes, diáconos y clérigos menores. Durante siglos no se

emprendió ninguna campaña de difusión para convertir a los campesinos o a los

pastores de las zonas rurales, designados con el nombre de pagani (pagus: zona rural; en inglés heathen, hombre de la landa), que se convirtió en

sinónimo de infieles, los que no tienen fe. Al menos hasta fines del

siglo v el método usado habitualmente por la Iglesia para extenderse fue

propagar el cristianismo de «ciudad» en «ciudad», más tarde de población en

población, a lo largo de las principales vías de circulación. Poco a poco fue

normal que el obispo nombrara sacerdotes residentes en los pueblos y aldeas.

Así es como se constituyó la base del sistema parroquial en la Galia y en

otros lugares.

Sin embargo, para cristianizar

las zonas rurales, sobre todo en regiones como Africa, la Península Ibérica y

la Galia meridional se recurrió a otro medio: personas adineradas fundaban en

sus dominios lo que ahora llamaríamos capillas privadas. Esto se encuentra en

muchos lugares, lo mismo en Asia Menor que en Africa y en Occidente. La iglesia

privada se regía por una doble jurisdicción, civil y canónica. Las Novellae de Justiniano reconocen el derecho de propiedad privada sobre tales iglesias y,

para el fundador y propietario, el de designar al sacerdote con aprobación del

obispo, el cual conserva el derecho de vigilancia. Por el contrario, Gelasio

I, que legislaba para una situación particular como era la de Italia y Africa

del Norte, estableció una reglamentación estricta respecto a la erección de

nuevas iglesias por personas privadas. En adelante hubo que pedir autorización

a Roma; el fundador podía designar al sacerdote, pero tenía que renunciar a todos

los derechos sobre su iglesia, excepto al derecho elemental de entrada y al de

presentar la candidatura del sacerdote. Al principio, en las iglesias de las

grandes «ciudades», todo se consideraba propiedad del obispo. Cuando la Iglesia

estuvo reconocida oficialmente en el Imperio, la propiedad se transfirió a

cada iglesia o a cada comunidad y su gestión dependía del obispo. El Derecho

Romano admitía la existencia de «personas morales» (personae morales) tales

como las comunidades y colegios; con esto, la iglesia de «ciudad» caía bajo

una categoría jurídica normal. Cuando empezaron a fundarse gran número de

oratorios y capillas, la ley eclesiástica los consideró también como personae que

gozaban de bienes propios y de privilegios inalienables. Conceder al fundador y

a sus herederos el privilegio de presentar al sacerdote no era más que

legalizar una práctica corriente; sin embargo, esta disposición iba a tener

consecuencias en el futuro. No obstante, casi durante un siglo después de

Gelasio I dominó la tendencia del orden. En el siglo VI comenzó a

desarrollarse en Italia, España y Galia meridional el sistema parroquial tal

como se desarrollaría después en Gran Bretaña y en Alemania septentrional y

oriental. Los concilios reglamentaron la organización financiera: el clero

parroquial administraba las rentas procedentes de los bienes raíces; toda

ofrenda se dividía en tres partes, a veces en cuatro: una para el obispo y las

otras para sostener los diversos aspectos de la actividad eclesiástica. El obispo

efectuaba anualmente la visita pastoral; en sentido inverso, cada año se

celebraba en tiempo de Pascua un sínodo diocesano, al término del cual se

distribuían los santos óleos para un año. Una parte del diezmo, instituido más

tarde, correspondía a los sacerdotes en concepto de renta.

Esta evolución regular según la

tradición canónica se vio primero detenida y luego rota por la tendencia al

desorden y al fraccionamiento que se apoderó de Europa occidental después de

las grandes invasiones. La autoridad central desapareció; las comunidades

perdieron todo derecho de propiedad y de administración; la Iglesia y el

Estado nó disponían ya de un gobierno centralizado cuyos funcionarios pudieran

ejercer esos mismos derechos. Entonces se instaló el régimen de las relaciones

privadas, personales y locales. Las opiniones de los historiadores se han

dividido largo tiempo respecto a la causa directa y principal de este cambio.

Los eruditos franceses han visto en él un ejemplo de la natural tendencia de

los simples particulares y de la gente modesta a buscar protección en aquel que

ejerce el poder más inmediato haciéndolo su comendatario. Los alemanes hacen

remontar este cambio a la propagación de una costumbre germánica, según la cual

los señores y los príncipes poseían templos y sacerdotes privados. Se aplicaba,

según ellos, el principio jurídico germánico de que el señor es propietario de

todo lo que se encuentra en su tierra (superficies solo cedit), principio contrario al del Derecho Romano, según el cual los dominios de la

iglesia pertenecen al altar consagrado (fundus sequitur

altare). Ciertamente estas dos concepciones jurídicas y estas dos

formas de presión social ejercieron su influjo según las regiones. También

influyó la idea franca de iglesia regional (Landeskirche) y de obispo

territorial colocado bajo la autoridad del rey, idea opuesta a la romana de

obispo de «ciudad», dependiente de la Iglesia universal. Sea lo que fuere,

tendencias muy fuertes hicieron cambiar todo irresistiblemente, y se verificó

un desplazamiento general de la autoridad. Entre los miembros de lo que había

sido la jerarquía se rompieron todos los lazos: metropolitanos y obispos

perdieron el poder inmediato sobre sus provincias y diócesis. Al nivel

inferior de la iglesia particular y su sacerdote, sólo tuvieron importancia las

relaciones personales y la propiedad privada. Es difícil precisar hasta qué

punto el fenómeno general de la secularización que se manifestó en los siglos

VII y VIII aceleró y culminó esta evolución. Lo único cierto es que la

concepción, según la cual la iglesia local pertenece a un particular y al

sacerdote en la medida en que es «hombre» de un «señor», se propagó desde el

año 600 en algunas regiones y se hizo casi universal apenas un siglo más

tarde. Así se instauró el régimen de la iglesia privada (Eigenkirchentum), que durante cuatrocientos años iba a ser un rasgo común a casi toda la Europa

occidental. La práctica precedió a la ley, lo mismo que ocurrió con la

institución, parecida y contemporánea, del «feudalismo». Paulatinamente se fue

considerando que la iglesia (y a veces también, en cierta medida, la abadía y

el obispado) formaba parte de los bienes inmuebles. Podía ser comprada,

vendida, legada y cambiada por otra; podía ser repartida entre heredero y legatario;

sus diversas fuentes de ingresos podían ser fraccionadas y adjudicadas a un

individuo. Los diezmos podían darse a cualquier pariente o a una casa

religiosa, lo mismo que las ofrendas canónicas. El sacerdote, frecuentemente

antiguo siervo del propietario, podía ser considerado como un vasallo y su

cargo como un don o recompensa (beneficium). El término de beneficio ha

sobrevivido en algunas lenguas europeas sólo para designar un cargo

eclesiástico; esto prueba que se usó en general con ese sentido. Todo el mundo

podía poseer iglesias, ya fuesen simples particulares, un grupo, un monasterio,

un obispo o un rey. Los obispos y los superiores de monasterio podían poseer

iglesias muy distantes de su propia diócesis o de su región. Esta lenta

transformación de mentalidad alejó cada vez más a los europeos de las ideas que

habían dominado en el Bajo Imperio; se paralizó el crecimiento del sistema

parroquial, apenas adolescente, e incluso comenzó la desintegración del mismo.

Las iglesias parroquiales de Francia, Inglaterra y otros lugares perdieron el

estatuto que las hacía depender directamente del obispo. El régimen de la

iglesia privada, que aparece en la España visigoda a fines del siglo VI y en la

Galia antes de la conversión de Clodoveo, se generalizó en Francia con Carlomán

y Pipino y llegó a prevalecer con Carlomagno. En el siglo IX, el proceso

alcanzó incluso al patrimonio de la Iglesia de Roma, mientras que de rechazo la

misma Sede Apostólica impuso este régimen en sus relaciones con los monasterios

y las iglesias «encomendadas» a san Pedro.

Se hicieron, es verdad, algunos

esfuerzos para dar una apariencia de legalidad a este estado de cosas. El 746

Pipino se puso en contacto con el papa Zacarías para preguntarle qué actitud

debía mantener respecto a las iglesias privadas. El papa respondió en los

términos tradicionales: el obispo local debe consagrar la iglesia privada y

designar a un sacerdote; la iglesia privada no goza ni de los derechos ni del

estatuto de la iglesia parroquial. El papado no podía conservar esta postura

firme. En tiempo de Carlomagno hubo tentativas para establecer un concordato.

Se reconoció el derecho de legar, atribuir o vender una iglesia; en

compensación, cada iglesia tenía que recibir una dote inalienable y cada

sacerdote debía gozar de un sueldo mínimo, una casa y una parcela de terreno.

Estaba prohibido comprar la designación del sacerdote; todo sacerdote de

iglesia privada tenía que aceptar la visita pastoral del obispo y asistir a los

sínodos diocesanos. En tiempo de Ludovico Pío,

el partido reformista dirigido por Agobardo trató de ir más allá: todo

sacerdote debía ser hombre libre, desligado de todo servicio; toda designación

debía recibir la aprobación del obispo. Sin embargo, cuando la monarquía perdió

su poder de control, quedaron sin efecto todas sus tentativas de restaurar, al

menos parcialmente, las antiguas estructuras canónicas. El 826 el papa Eugenio

II reconoció plenamente el régimen de la iglesia privada. El que había fundado