| |

NUEVA HISTORIA DE LA IGLESIA

CUARTA PARTE

(1304-1300)

CAPITULO XXXIV

LOS PAPAS DE AVIÑÓN

Diversas

causas explican el hecho de que los papas residieran tanto tiempo en Aviñón. El

traslado de la curia fue casi accidental. Elegido para el pontificado por un

cónclave celebrado en Perusa, el arzobispo de Burdeos demoró su viaje a Italia

para tener una serie de entrevistas con Felipe el Hermoso. La demora se

prolongó porque fue preciso preparar el Concibo de Vienne (13111312). Luego

Enrique VII invadió Italia. Desde ese momento, la curia se vio inmovilizada por

tres presiones ejercidas sobre ella: había revueltas en Italia, algunos Estados

pontificios se rebelaban y en la misma Roma existían movimientos contra el

papa; la curia necesitaba el apoyo de Francia porque el Imperio e Italia le

eran hostiles: en fin, la curia había instalado poco a poco su administración

compleja y su lujosa corte en un palacio fortificado situado dentro de una

ciudad rodeada de murallas. Pese a todas estas presiones, la prolongada

estancia del papa fuera de Roma era desventajosa. En el plano político, el

papado carecía de la seguridad y de los recursos financieros que le proporcionaban

los territorios que gobernaba. Caía bajo la peligrosa influencia de Francia, de

la que nunca logró desembarazarse. Era un continuo escándalo que el obispo de

Roma residiese de forma casi permanente en una morada fastuosa al otro lado de

los Alpes. En realidad, ésta fue la ocasión del gran cisma y el motivo de que

se perpetuase.

Algunos

contemporáneos —como el elocuente Petrarca y otras muchas personas santas como

Catalina de Siena— agobiaron con censuras y lamentos a los papas de Aviñón.

Hasta hace poco, casi todos los historiadores se hacían eco de ellos. Durante

estos últimos sesenta años, gracias sobre todo al trabajo de monseñor G. Mollat, que dedicó a él toda su vida, se ha esbozado una

reacción. Se ha probado hasta la saciedad que la mayoría de los papas de Aviñón

llevaron una vida personal muy piadosa, que algunos hicieron serias tentativas

de reforma y que crearon un sistema administrativo y financiero mucho más

eficaz que el de los otros soberanos de Europa. Ha habido incluso eruditos que

han justificado y defendido la técnica fiscal del papado y el sistema de las

provisiones, que, sin embargo, fueron objeto de críticas feroces. En lo que

concierne a la dependencia respecto a Francia, se han encontrado muchos casos

de actuaciones y de proyectos políticos autónomos. La misma curia contó con

muchos miembros no franceses. La situación de Aviñón en la esfera política

francesa contribuyó sin duda —como lo hizo y lo sigue haciendo la presencia de

la corte pontificia en Italia— a desarrollar cierto espíritu de independencia.

Sin embargo, había un escándalo permanente: el espectáculo de ese soberano rico

y poderoso, viviendo en un ambiente de lujo, rodeado de su burocracia,

habitando en un palacio fortificado sin mantener contacto alguno con la ciudad

de los apóstoles, que había sido siempre el centro de la fe. Es cierto que

durante esa prolongada estancia el papado y la corte pontificia se

comprometieron de forma orgánica con los modelos y objetivos del mundo

temporal, y esto causó más daño a la Iglesia que los excesos cometidos antes

por individuos aislados.

No

obstante, la reforma administrativa emprendida en Aviñón fue real y duradera.

En la Camera, el camarero y el tesorero dirigieron una gran actividad

diplomática y financiera. Esta política, en su forma más perfecta, fue obra de

Juan XXII. La cancillería, organizada en diversos sectores, mantuvo correspondencia

entre la curia y la Iglesia del mundo entero. La reforma judicial fue especialmente

obra de Clemente V, de Juan XXII y de Benedicto XIII. Hasta entonces, en las

regiones lejanas se habían utilizado delegados que reunían y examinaban las

pruebas y con frecuencia emitían su juicio. Pero a veces la sentencia —y

siempre el derecho de recibir la apelación— estaban reservados al papa.

Clemente estableció tribunales regulares: el consistorio formado por el papa y

los cardenales, que desempeñaba el papel de tribunal de apelación para toda la

Iglesia, y tribunales integrados por cardenales, establecidos para juzgar los

asuntos que el papa les sometía. La Rota, constituida en 1331, se ocupó al

principio y sobre todo de la colación de beneficios. Más tarde fue el tribunal

supremo para los asuntos matrimoniales. En fin, existió un tribunal que se

ocupaba de todas las cuestiones y los problemas de procedimiento, así como del

problema de la ejecución de las sentencias. Además, la penitenciaría

apostólica, con sus auxiliares, se ocupó de las dispensas de matrimonio, de las

irregularidades canónicas y de la absolución de casos reservados.

Para

financiar esta burocracia en pleno funcionamiento, así como el tren de vida de

la corte pontificia, los papas no contaban ya con las rentas procedentes del

patrimonio de Italia; por eso aumentaron los impuestos en cantidad y en

extensión y mejoraron el sistema de percepción. En el siglo XIII casi todo el

impuesto —que era modesto— era percibido por los obispos y sus subordinados o

por los banqueros italianos, a los que Roma arrendaba las fuentes de ingresos.

En lo sucesivo, la tarea fue ejecutada por recaudadores pontificios con amplios

poderes coercitivos: censuras, excomuniones, multas. En la misma curia se

crearon o aumentaron las tasas por la inscripción de cada asunto, por cada

visita hecha a la sede apostólica, por cada servicio realizado por la corte

pontificia. La mayor parte de esos cuantiosos ingresos se dedicaba al mantenimiento

de la corte pontificia o se empleaba en limosnas, regalos y diversas

donaciones. Durante varios años, casi los dos tercios de los ingresos del

papado sirvieron para pagar a los mercenarios pontificios y a sus aliados en

las largas y, a menudo, desastrosas guerras que se hicieron en Italia. El

pueblo sufrió las consecuencias de ello y tuvo que soportar la conducta

implacable de los recaudadores pontificios. En toda Europa hubo protestas duras

y permanentes. La Inquisición, los abusos del sistema de las provisiones, la

rapacidad terrible y a menudo escandalosa de los recaudadores, todo esto excitó

el odio contra la corte pontificia. Esas tres actividades puestas en marcha y

desarrolladas por el papado lesionaron de diversas formas la libertad y la

propiedad privada. Con medidas y procedimientos judiciales, el sistema funcionaba

siempre y pesadamente en favor de la curia y sus emisarios. Este sistema de

explotación era a menudo el único lazo que existía entre el papa y los

cristianos individuales. Así nació una gran amargura, que subsistió incluso

cuando este régimen se liberó de sus caracteres más opresivos.

Clemente

V heredó el odio que había suscitado Bonifacio VIII. Era francés y tenía buenas

razones para no romper con el rey de Francia. Se encontraba, pues, en una

postura particularmente vulnerable. A petición de Felipe IV anuló todas las

acusaciones que Bonifacio había formulado contra el rey. En 1312 capituló vergonzosamente

suprimiendo la orden de los templarios. Estos habían perdido su razón de ser

con la caída de Acre en 1291; no obstante, tenían propiedades en toda Europa

occidental y eran muy ricos. Multiplicaban sus bienes gracias a actividades

bancarias y financieras. Tenían pocos amigos, ya que no eran fervorosos ni

caritativos. No habían respondido a las sugerencias que les habían hecho el rey

y el papa de fusionarse con los hospitalarios. Felipe IV ambicionaba sus

riquezas y escuchó gustosamente las acusaciones formuladas contra ellos, quizá

a instigación suya. En 1307 se anticipó a una pesquisa pontificia y ordenó a Nogaret detener e interrogar a todos los miembros de la

orden. Mediante supercherías, torturas y confesiones forzadas se logró reunir

materia para acusarlos de herejía, hechicería, blasfemia y vicios contra la

naturaleza. El papa, deseoso de salvaguardar la justicia, ordenó detener a

todos los templarios y entregar todos los prisioneros del rey francés a la

autoridad eclesiástica. Libres del control del rey, los templarios se

retractaron completamente. El papa decidió entablar de nuevo el proceso.

Viéndose cogido, Felipe el Hermoso hizo todo lo que pudo para atemorizar al

papa y excitar la opinión pública francesa. Los templarios fueron juzgados de

nuevo por delegados del papa y por los jueces franceses simultáneamente. Muchos

fueron condenados a la hoguera por haber caído en la herejía. Por su parte, el

papa cedió a los deseos del rey. En el Concilio de Vienne, contra la voluntad

de los padres, suprimió la orden, que no había sido condenada, sino únicamente

acusada sin pruebas. Aunque hubiesen perdido el fervor de sus comienzos, los

templarios eran sin duda inocentes de los crímenes concretos que se les

atribuían. Clemente V cedió a las presiones del rey. La brutalidad, la rapacidad

y la iniquidad que se manifestaron durante este episodio revelan de la forma

más siniestra los vicios que reinaban en las altas esferas en esta época. El

gesto del papa prueba hasta qué punto estaba ya centralizada la autoridad. Esto

se manifiesta también en la actitud que adoptó Clemente V ante el Concilio de

Vienne, cuando los padres se opusieron a la supresión de los templarios y a la

entrega de sus bienes a la orden de los hospitalarios.

El

sucesor de Clemente V fue elegido tras una vacante que duró más de dos años.

Era un hombre de modesta apariencia, con una personalidad voluble. Sin embargo,

tenía gran talento y enorme vitalidad. Coronado a los setenta y dos años, tomó

el nombre de Juan XXII. Asombró tanto a los profetas como a sus enemigos, ya

que vivió noventa años en medio de perpetuas dificultades y querellas. Hábil

financiero, reformó el sistema de recaudación de las rentas pontificias;

aumentó considerablemente los impuestos y dejó a su sucesor un balance muy

ventajoso. En política fue rápido y poco moderado, y se enredó en un conflicto

inútil y desagradable que iba a prolongarse después de su pontificado. En 1314,

al principio del interregno, se habían destacado dos candidatos en una elección

imperial muy reñida; Federico de Habsburgo, duque de Austria, y Luis de Wittelsbach, duque de Baviera. Una vez elegido, Juan XXII,

por razones políticas, permaneció largo tiempo neutral. Pero cuando Luis venció

a su rival en la batalla de Mühldorf y amenazó así

los intereses pontificios —nombró a un vicario que le era favorable—, el papa

salió de su mutismo y denunció airadamente a Luis, acusándolo de haber actuado

como rey y emperador antes de que su elección fuese examinada y aceptada por la

Santa Sede. Exigió la sumisión completa y declaró que, en caso contrario,

procedería a la excomunión, la cual fue pronunciada, efectivamente, seis meses

más tarde. Hasta entonces Luis no había hecho nada; pero contraatacó

vigorosamente con el llamamiento de Sachsenhausen (1324). Declaró que el papa no tenía ningún derecho en la elección del

emperador y que Juan XXII era en realidad un hereje, sobre todo por sus

afirmaciones concernientes a la pobreza de Cristo. La larga y poco edificante

querella que resultó carece en cierto sentido de interés histórico y político.

El gran conflicto del Imperio y del papado había terminado para siempre, dada

la fragmentación de Alemania, la decadencia del papado y el auge del

sentimiento nacional. Por otra parte, la querella no tuvo consecuencias en el

Imperio. La mayor parte de los laicos y numerosos sacerdotes no se inquietaron

en absoluto por las censuras del papa ni por las denuncias del emperador y

continuaron reconociendo como papa a Juan XXII y como emperador a Luis. Sin

embargo, este episodio y otros asuntos diversos hicieron que el pontificado de

Juan XXII fuese agitado y funesto. Tras diversas vicisitudes, Luis adquirió

suficiente poder para invadir Italia en 1327. A principios del año siguiente

entró en Roma y se hizo coronar por las autoridades de la ciudad. Después de

esta ceremonia nombró y coronó a un antipapa. Enemistado con la Santa Sede,

Luis se atrajo a algunos rebeldes famosos que no tenían más denominador común

que el afán de revuelta. El primer manifiesto de Luis (1324) fue en gran parte

obra de Pedro Olivi. En 1327 Ubertino de Casale formó parte del séquito del emperador.

Cuando Luis entró en Roma, iba acompañado de Marsilio de Padua, a quien nombró

vicario general, y de Juan de Jandun. Finalmente, en

1328, se le unieron Guillermo de Occam y el general

de los franciscanos, Miguel de Cesena. Esta pléyade de genios revolucionarios

agobió inevitablemente a Juan XXII con polémicas brillantes. El papa ofreció un

blanco a sus enemigos al afirmar que la visión beatífica no tendrá lugar hasta

el final de los tiempos. El papa murió cuando la controversia duraba todavía.

Aunque su sucesor fue más razonable, se negó a reconocer a Luis y exigió una

sumisión incondicional; en contrapartida prometió apoyar las aspiraciones de

Luis a la realeza. En 1338 el emperador endureció su actitud e hizo una declaración

solemne que fue ratificada por la dieta de Francfort (1338). El rey de los romanos podía ser elegido y entrar en posesión de sus

derechos reales e imperiales sin ninguna intervención del papa. Esta se

necesitaba solamente para la coronación y la obtención del título imperial. El

nuevo papa, Clemente VI, respondió persuadiendo a Carlos de Bohemia para que

hiciese la mayoría de las concesiones que se exigían a Luis. Así se permitió la

elección de aquél. Luis murió poco después, en 1347, estando aún excomulgado.

Su rival le sucedió dos años después en la dignidad imperial con el nombre de

Carlos IV. La importancia de este monarca en la historia de Europa no nos

interesa más que en la medida en que la llamada Bula de oro (1356) afectó a

las relaciones entre el papa y el emperador y dibujó el porvenir de la Iglesia

alemana. En ese texto se definió claramente el procedimiento electoral. Los

territorios pertenecientes a los electores fueron declarados inviolables e

indivisibles. Los electores formaban una especie de consejo permanente

presidido por el emperador. No se atacaba al papa, pero tampoco se le

mencionaba. Desde el punto de vista eclesiástico, el principal efecto de la

Bula de oro fue dar una completa autonomía a los electores que eran prelados

(los arzobispos de Colonia, Maguncia y Tréveris) y realzar considerablemente

el estatuto de algunos otros obispos que eran señores de territorios

particulares. Esto ha influido en la historia religiosa alemana hasta nuestros

días.

Juan

XXII, que podía recordar el tiempo de Inocencio IV y cuya vida comenzó antes y

terminó después que la de Dante, tenía treinta años cuando murió santo Tomás de

Aquino; pero vivió lo suficiente para canonizarlo cincuenta años después.

Durante su ancianidad fue blanco de los ataques de dos hombres que difundieron

ideas que iban a tener gran porvenir en la nueva sociedad que anunciaban.

Marsilio

de Padua publicó Defensor pacis en 1324. Era un gran pensador carente de

espiritualidad, un aristotélico para quien el mundo estaba vacío de espíritu y

de gracia. Sostuvo que el papado es una institución humana que ha conquistado

progresivamente su poder por la fuerza y la astucia. Admitió, al menos de

palabra, la autoridad de Cristo y de la Escritura y la dignidad plena de la

Iglesia. Pero redujo a la nada el dominio espiritual mediante una concepción

positivista y secularizada de la vida. El poder físico y material es lo único

que fundamenta la autoridad real entre los hombres. Este poder pertenecía al

pueblo, que lo ha confiado a los príncipes (princeps, pars principans)

o a los legisladores, cuyo poder coercitivo es materialmente válido. Las

censuras espirituales tienen un valor, pero sólo en el mundo invisible y futuro.

De este modo, con una argumentación asombrosamente parecida a la de los teólogos occamistas, Marsilio relegó la religión entre los

trastos viejos. Centrando su atención en el poder absoluto de Dios, los

teólogos occamistas despojan la ley divina normal de

todo contenido real y de toda significación. Del mismo modo, Marsilio,

manifestando un respeto meramente formal a las sanciones y a los sacramentos de

la Iglesia, no concede realidad más que al príncipe temporal y hace de la

Iglesia visible un elemento del Estado, una especie de guilda religiosa. En la Iglesia, el poder supremo pertenece al concilio general convocado

por la comunidad de los ciudadanos o por su príncipe, de quien recibe el papa

su autoridad. Cristo instituyó únicamente sacerdotes; el episcopado y el

pontificado son instituciones humanas. Las ideas de Marsilio se vieron

realizadas por breve tiempo: como vicario del emperador Luis IV para los

asuntos espirituales, Marsilio asistió a la elección hecha por el pueblo de

Roma de un papa que tenía que suceder a Juan XXII «el hereje». Marsilio fue

excomulgado. En 1327 el papa condenó lo que se consideraba doctrina de

Marsilio. Sin embargo, ésta se propagó y dio frutos, primero durante el gran

cisma y luego durante la Reforma en Inglaterra.

Hemos

citado varias veces el nombre de Guillermo de Occam.

Su vida se divide en dos partes, entre las cuales se sitúa una larga estancia

en Aviñón. Cuando llegó a la corte pontificia, Occam era un joven bachiller formado por las Sentencias. Proponía con entusiasmo una

lógica nueva, y se abría ante él una carrera brillante. Cuando se marchó una

noche de mayo de 1328, era un hombre amargado; se había unido a la causa de los

franciscanos cismáticos, a la de Marsilio y de Luis IV y afirmaba que Juan XXII

era hereje. Durante los veintitrés años siguientes su pluma conoció pocos

momentos de inactividad. Abandonó la lógica y la teología para consagrarse a la

polémica y a la reflexión política. Poco a poco desarrolló sus tesis gracias al

sutil procedimiento del sic et non. En su primera obra —Opus nonaginta dierum—,

redactada muy rápidamente, atacó las decisiones del papa sobre la pobreza de

Cristo y otros temas. Juan XXII le brindó una oportunidad espléndida con sus

opiniones equívocas sobre la demora de la visión beatífica. Al acabar su

primera obra, Occam comenzó un largo Diálogo a

propósito de los errores del papa. En él pone en escena a un maestro y a un

discípulo partidario del papa. De este modo pasa revista a todas las

pretensiones pontificias. Discute la institución divina del papado y la

infalibilidad de la Iglesia. Les opone la opinión según la cual la Iglesia es

la comunidad de los fieles y no de los sacerdotes. No importaba que la herejía

destrozase de arriba abajo a la Iglesia; la fe en Cristo permanecería intacta

en algunos individuos. Tras estas proposiciones generales se escondía siempre

la amargura de los franciscanos por la decisión del papa sobre la pobreza;

estaba también la mentalidad del debutante en teología que nunca llegaría a

ser profesor. La primera parte del Diálogo iba seguida de un ataque abierto

contra las herejías de Juan XXII. Este vivía aún; pero su muerte no puso

término a las polémicas de Occam. En la tercera parte

del Diálogo, Occam vuelve de nuevo a su crítica

destructiva del papado y de la Iglesia. Afirmó que el rey alemán tenía derechos

divinos. Murió en Munich en 1349 sin haberse

reconciliado con el papado.

Juan

XXII tenía el sino de las querellas. Tuvo que soportar los ataques de muchos

agitadores. El mismo provocó la confusión con su teoría de la demora de la

visión beatífica. De forma inesperada, el papa pronunció en la corte pontificia

una serie de sermones en los que expresó la opinión de que la visión beatífica

de Dios (no la presencia de la humanidad de Cristo) está oculta a las almas

hasta el juicio final. Arribistas interesados apoyaron tal tesis. La impugnaron

los teólogos conservadores. Su autor la defendió con un entusiasmo decreciente

y renegó de ella en su lecho de muerte. Benedicto XII, sucesor de Juan XXII,

definió la creencia común en la constitución Benedictus Deus, de 1336, Pero

estas controversias no agotaron la energía del indomable octogenario. Juan XXII

continuó perfeccionando el sistema fiscal, combatiendo los abusos de la curia,

luchando en Italia y organizando la actividad misionera de los franciscanos.

Pueden juzgarse más o menos favorablemente su prudencia y sus métodos de

controversia; pero hay que reconocer que por su energía, su personalidad y sus

cualidades dejó huella en la Iglesia medieval. Su pontificado es el más notable

del período de Aviñón.

Después

de Juan XXII se sucedieron en Aviñón cinco papas, cuyos respectivos

pontificados no sobrepasaron los ocho o diez años. El primero, Benedicto XII

(1334-1342), era un cisterciense de gran cultura teológica. Tenía mentalidad de

reformador. Se interesó, no sin éxito, por la curia y la distribución de

beneficios. Pero marcó con su sello la época por los decretos de reforma que

publicó concernientes a los cistercienses, benedictinos y canónigos agustinos.

Fue el último intento hecho por el papado de la Edad Media para frenar la

decadencia de las Órdenes antiguas. En esta reforma alentaba la esperanza de

regularizar y estabilizar las órdenes monásticas en el nivel en que estaban más

bien que la de volverlas a su primera austeridad. Clemente VI (1342-1352) era

un amable aristócrata aficionado al esplendor y la magnificencia. Convirtió a

Aviñón en la corte más alegre de Europa, en lugar de reunión de poetas,

artistas y eruditos. Cuando estaba en el apogeo de su gloria, la ciudad

pontificia fue atacada por la peste negra (1348). El papa pasó la tempestad en

su palacio, dando generosos socorros cuando le fue posible. Le sucedió

Inocencio VI (1352-1362), jurista acomodaticio sin gran competencia política.

Tuvo que soportar las consecuencias de las extravagancias de sus predecesores y

de las guerras de Italia. También tuvo que sufrir los daños causados por las

grandes mesnadas que devastaron la Provenza después de la tregua de Burdeos

(1357) y el tratado de Bretigny (1360). Aviñón corría

peligro y fue fortificado a toda prisa. Inocencio realizó algunas reformas. Se

opuso severamente a los espirituales y a los fraticelli,

granjeándose las críticas severas de Brígida de Suecia. Le sucedió Urbano V

(1362-1370), el más santo de los papas de Aviñón. Era benedictino y de origen

noble. Durante todo su pontificado siguió practicando los ejercicios

espirituales del claustro. Se ganó hasta la estima de Petrarca. El papado había

consolidado sus posiciones en Italia gracias sobre todo a la energía y el

talento militar y político del cardenal español Gil de Albornoz. Urbano V dio

al territorio pontificio reconquistado una constitución que ha durado hasta los

tiempos modernos. Tomó la valiente resolución de regresar a Roma en 1367.

Permaneció en Italia tres años y volvió a Aviñón, donde murió. En lo que

concierne a la Iglesia universal, el acto más notable de Urbano V fue la bula Horribilis (1366), que ponía límites a la acumulación de beneficios. Gregorio XI (1370-1378),

sobrino de Clemente VI, era un eminente especialista en derecho canónico. Tuvo

una vida irreprochable y se interesó por las ciencias. Animado por Catalina de

Siena, se instaló en Roma a principios de 1377, cuando sólo le quedaba ya un

año de vida.

Durante

los sesenta años del período de Aviñón, Europa occidental entró en una época de

dificultades que iba a durar un siglo. En 1337 empezó la desastrosa Guerra de

los Cien Años, que arruinaría y dividiría a Francia durante mucho tiempo y

perjudicaría después a Inglaterra. Iba también a entregar a Europa al

salvajismo de las compañías de mercenarios. En 1348-49, la peste negra acabó

con un tercio de la población y aceleró diversas transformaciones económicas y

sociales. Se discute hasta qué punto tuvo efectos funestos y duraderos en la

religión. Pero es cierto que durante muchos años los religiosos y sacerdotes,

así como toda la población, vieron decrecer su número considerablemente.

Esta

Europa atormentada y empobrecida por la guerra, despoblada y abatida por la

peste, desprovista de todo foco de vida nueva, tuvo que sufrir otra prueba

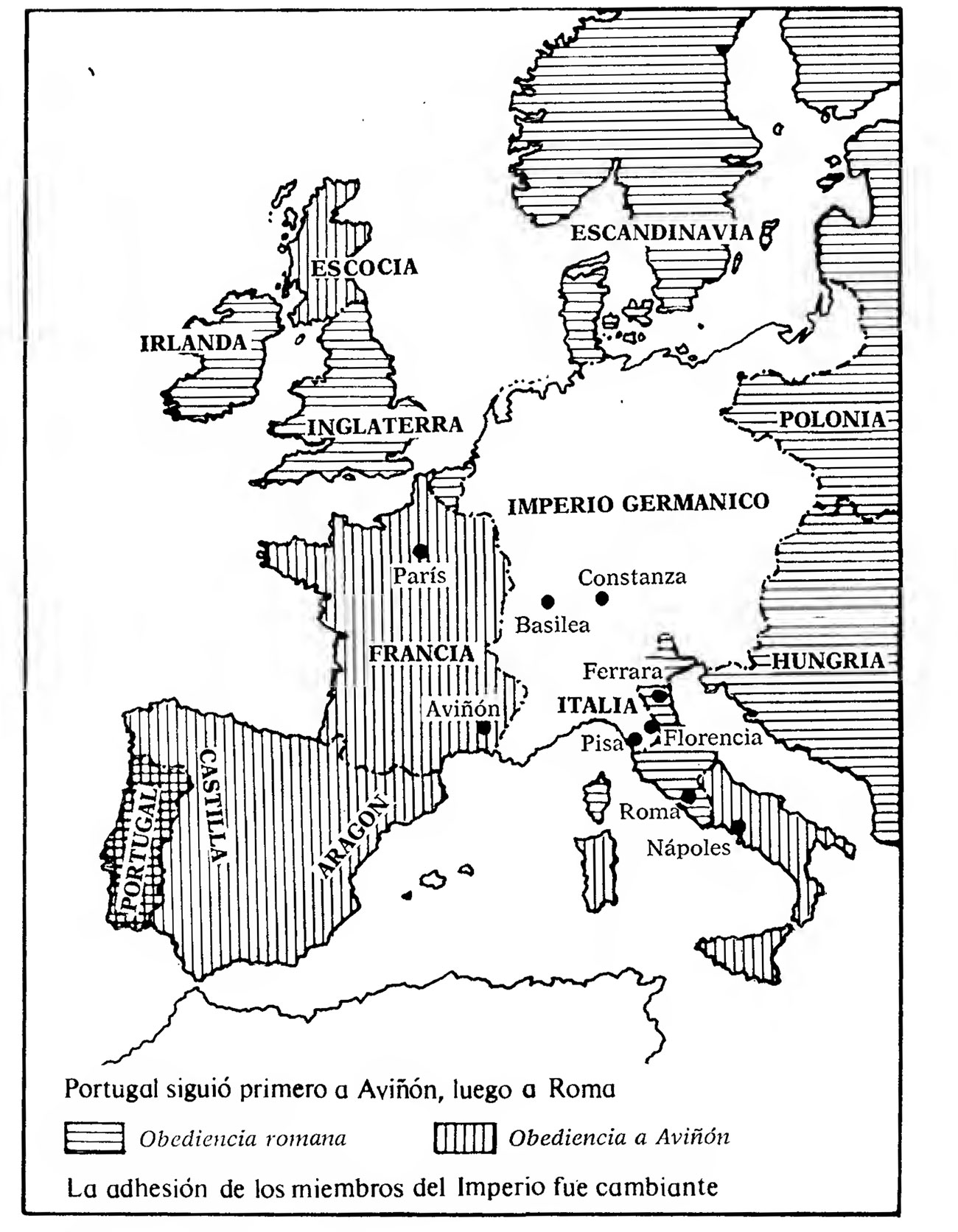

excepcional: el gran cisma.

CAPITULO XXXV

EL GRAN CISMA

|

|