| Cristo Raul.org |

|

|

|

|

|

|

|

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA

CAPITULO I

LA EVANGELIZACION DE EUROPA

Podemos comenzar nuestro largo

examen histórico describiendo el movimiento de propagación de la fe en los

países que habían permanecido paganos hasta este momento y en aquellas

regiones, como Gran Bretaña y Renania, donde las Iglesias, establecidas bajo

el régimen del Imperio Romano, habían desaparecido en parte o en su totalidad

ante las invasiones de los bárbaros. Nuestro relato será forzosamente inconexo

y complejo; cada episodio constituye de hecho un fragmento de la historia de

cada país y región. Pero, de acuerdo con el propósito de este libro, una

exposición sumaria de la expansión cristiana desde el pontificado de Gregorio I

hasta los primeros decenios del siglo XI puede ayudar mucho al lector.

El año 600 existían aún en

Italia algunas zonas no civilizadas cuya población estaba formada por

campesinos paganos. La Italia central y septentrional —es decir, el territorio

lombardo— estaba en manos de invasores teóricamente arrianos. Toda la península

se hizo católica en un siglo. Pero en los relatos de la época no se halla una

descripción completa de ese proceso. En el resto de la Europa cristiana, la

unificación de la fe progresó regularmente, aunque fuese de forma difícilmente

perceptible. Poco antes del comienzo de nuestro período, el arrianismo, que por

un momento amenazó devorar a la Iglesia, había desaparecido de la Galia. La

herejía subsistió sólo en España casi hasta la conquista musulmana.

En cuanto a la Galia, el año 600

la gran mayoría de la población era cristiana o, al menos, estaba en contacto

con el cristianismo. Los habitantes de la península armoricana, inmigrantes

celtas arrojados de la Gran Bretaña occidental por las invasiones sajonas,

fueron los únicos que, por sus peculiaridades y costumbres propias, quedaron

separados de la Iglesia gala durante más de dos siglos. Bretaña ha conservado

los vestigios de ese pasado original hasta la época actual. Al norte de la

Galia, el cristianismo romano había sido rechazado por la marea pagana fuera de

la región correspondiente a la Bélgica actual hasta una línea que iba desde Amiens hasta Tréveris y Colonia; el reflujo todavía no había recobrado todo el terreno perdido. Sin

embargo, Amand en Flandes, y otros personajes que en

las brumas de la leyenda asumirán más tarde dimensiones heroicas, tales como Otmaro y Eligus (Eloy) en la

región que abarca la Normandía, la Picardía y el Flandes

de hoy,

reincorporaron ciertos sectores a la fe.

Al norte y al este de la Galia, algunos grupos de monjes irlandeses, discípulos

o sucesores de Columbano, de Galo y Furseo predicaron y trabajaron en los alrededores de los

monasterios que habían fundado en el Jura y la Suiza actual.

En Alemania, las invasiones no

habían destruido por completo las colonias cristianas diseminadas por el actual Tirol austríaco, Suiza, sur de Baviera y Würtemberg; así Augsburgo y Coira,

por ejemplo, habían continuado siendo sedes episcopales. El norte de Suiza,

desde Constanza hasta Basilea, había conservado la fe. También había

subsistido el obispado de Estrasburgo. Más tarde, en los primeros decenios del

siglo VII, Columbano y sus monjes habían llegado a Zurich, Bregenz y el

futuro Saint-Gall. El año 700 Suabia era parcialmente

cristiana. El monje Pirminio, probablemente

originario de Irlanda o de España, había fundado Reichenau y sus

filiales Altaich en Baviera y Pfáfers en Retia. También en Baviera fueron fundados antes del 700 Salzburgo y

Ratisbona, aunque la Iglesia no estaba todavía organizada en esas regiones.

Turingia, donde el influjo arriano había durado más, quedó indisciplinada y

desprovista de organización; sin embargo, los irlandeses habían colonizado Würtzburgo.

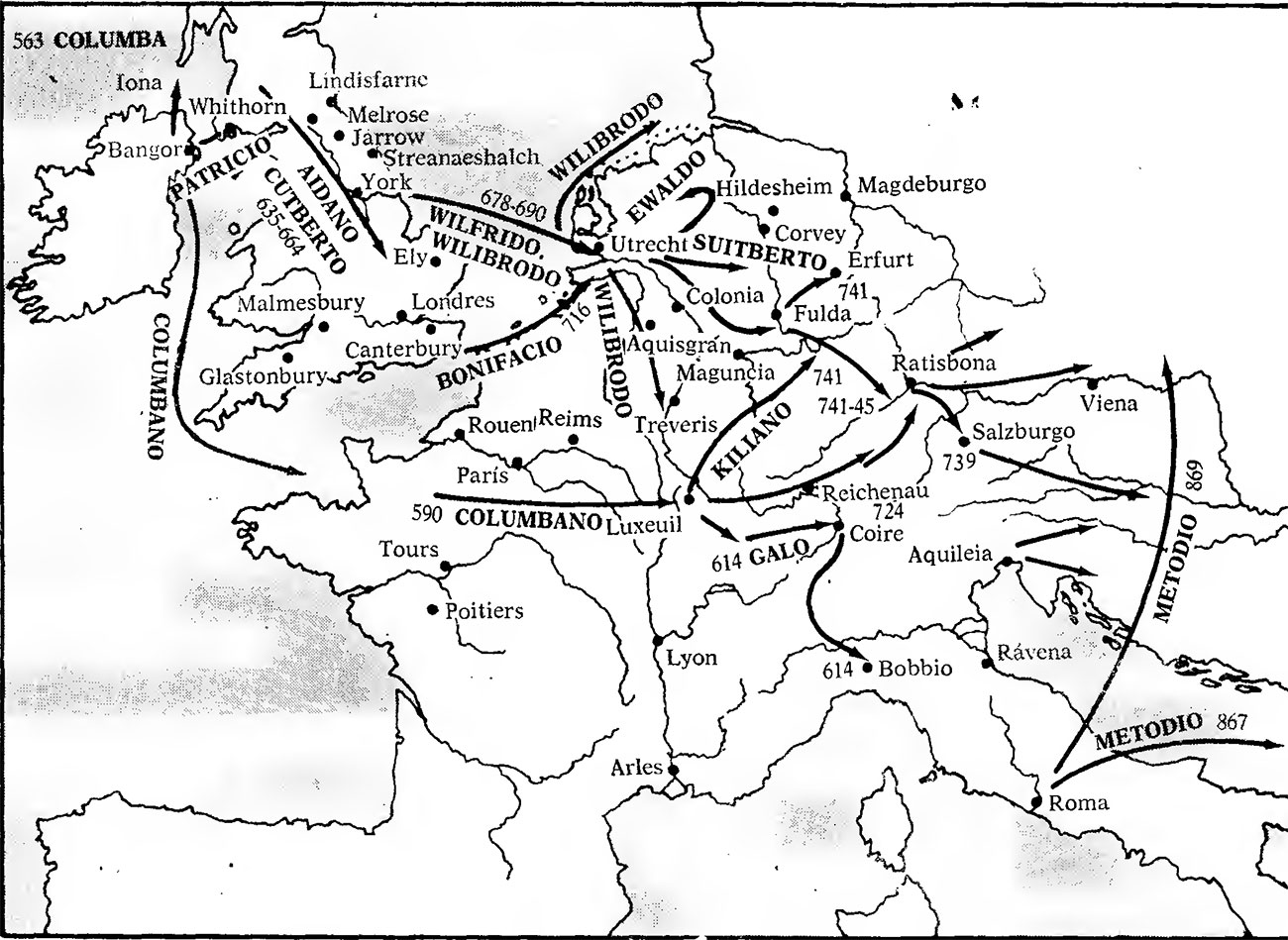

Un impulso misionero que partió

de Inglaterra eclipsó más tarde todas esas tentativas desorganizadas.

En lo que respecta a las Islas

Británicas, toda Inglaterra, exceptuando quizá Cornualles y el este de Escocia,

fue ocupada al principio de nuestro período por los invasores paganos (sajones,

ingleses, jutlandeses, daneses y otros), que se

establecieron allí después de retirarse las tropas y la administración romanas.

Los documentos literarios y artísticos, por muy remotos que sean, no ofrecen

ningún indicio de que en esta época sobrevivieran comunidades cristianas en esa

región. Sólo el país de Gales y Cornualles eran totalmente celtas y habían

conservado la fe. En cuanto a Irlanda, como se indica en el primer volumen de Nueva

historia de la Iglesia, todavía no estaba amenazada de invasión. De allí salieron

dos grandes apóstoles misioneros: Columbano, para ir a

Galia e Italia, y Columba, a Iona, en las islas occidentales

de Caledonia. Aidano (651),

instado por el príncipe Osvaldo de Northumbria, partió

de Iona para Lindisfarne, donde

llegó a ser obispo. Después de Lindisfarne se

convirtió o reconvirtió Northumbria y luego, gracias a Finan, sucesor de Aidano, Mercia y algunos sectores de Estanglia.

Durante este tiempo la fe

cristiana llegó al sur de Inglaterra por otro conducto. Uno de los actos más

importantes de Gregorio I fue enviar a Inglaterra a Agustín y sus compañeros.

Con este gesto, sin precedente en la historia anterior del pontificado, parece

que Roma no quería iniciar un programa misionero; sin embargo, inauguraba así

una política de evangelización que partía de sus

propias bases. Por una serie de consecuencias imprevisibles se estableció un

sólido vínculo entre el pontificado y esta lejana

Iglesia de Inglaterra, lazo que se fortaleció más aún cuando la evangelización

de la Europa septentrional, occidental y central se emprendió partiendo de las

Islas Británicas. Al mismo tiempo, el pontificado imponía su autoridad directa

sobre unos pueblos recién convertidos, entre los cuales gozaba de un prestigio

considerable. Esta circunstancia fortaleció rápidamente su posición frente al

Imperio de Oriente y, en época más tardía, le proporcionó toda su capacidad de

resistencia en la lucha que hubo de sostener con los emperadores alemanes.

Tras los

éxitos iniciales obtenidos en Kent y,

gracias a la misión de Paulino, luego en Northumbria, la

Iglesia comenzó a perder terreno en estas dos regiones. La conversión de Wessex y Estanglia fue lenta y se realizó por otros caminos. Como

hemos visto, la fe cristiana fue llevada a Northumbria por los celtas del norte y se

propagó por Mercia, reino que ocupaba los actuales Midlands. Dadas

sus diferencias en materia de costumbres —especialmente en el modo de calcular

la fecha de Pascua—, de piedad y de disciplina, fueron inevitables las

controversias e incluso los conflictos entre la Iglesia inglesa del sur y la

Iglesia celta. La primera tenía vínculos directos con Roma, mientras que la

segunda continuaba una larga tradición de aislamiento. Se llegó a un acuerdo en

el sínodo de Whitby en 663. Wilfrido de Ripon, monje celoso y enérgico que había

peregrinado a Roma y recibido la tonsura en la Galia, tuvo un influjo decisivo en

las discusiones. Impuso la apostolicidad y la autoridad universal de la sede de

Roma. La Iglesia del norte aceptó las costumbres y decisiones de Roma.

Durante los decenios que

siguieron al acuerdo de Whitby, la floreciente Iglesia de Northumbria dirigió

parte de sus fuerzas al continente. Obró así por el sentimiento de afinidad que

la ligaba a los sajones y a sus vecinos que habían permanecido en sus países

durante las grandes invasiones, o bien por el influjo que ejercieron sobre ella

los irlandeses, cuyo ideal era exiliarse por amor de Cristo y establecerse en

el extranjero entre paganos. Durante un destierro, Wilfrido de Ripon evangelizó

con éxito a los frisones. El misionero más famoso era procedente del monasterio

de Wilfrido de Ripon; fue san Wilibrordo,

llamado el apóstol de Holanda. Marchó a Frisia en

690 y fue consagrado obispo por el papa en 695. Sin embargo, el alcance de su

éxito fue limitado, ya que murió en 739. Con Wilfrido (672/5-754) se abrió un

período decisivo.

Este hombre extraordinario debe

ser considerado entre los más grandes misioneros cristianos al lado de Cirilo, Metodio y Francisco Javier. Nació en Devon y pasó su juventud y parte de su edad madura

en los monasterios de Wessex, cerca de Winchester y del Solent. Después

se sintió llamado a llevar la luz de la fe a los hombres de su raza que vivían

en Europa. Comenzó en 716 por Frisia, cuyos

habitantes llevaban tiempo resistiendo al evangelio. Tropezó con su oposición y

se retiró, pero fue sólo para peregrinar a Roma en 718 y recibir de Gregorio II

el mandato de regresar a Frisia, donde

trabajó ya con más éxito en compañía de Wilibrordo (719-722). Desde el comienzo de su carrera misionera mantuvo la tradición

anglosajona según la cual toda Iglesia debe estar vinculada directamente con la

sede de Roma. El mismo pasó allí largas temporadas en 718 y 722, recibió

la consagración episcopal de manos del papa y fue confirmado con el nombre

romano de Bonifacio. Le encomendaron de nuevo la misión de predicar y gobernar,

y pasó varios años en Hesse y en Turingia

hasta 739. Por último marchó a Baviera, cuya población era semipagana,

aunque había aceptado ciertas tradiciones cristianas e incluso contaba con algunos

grupos de cristianos. Organizó completamente la Iglesia, lo mismo que haría más

tarde en país franco por encargo de Pipino. Fundó

varios de los grandes obispados de Alemania central.

Bonifacio tuvo el don de la

amistad. Supo inspirar una confianza tan grande como la que manifestaba a los

demás. En sus cartas, gran parte de las cuales se ha conservado hasta nuestros

días, describe su época y detalla de un modo vivo y completamente original su

labor entre los paganos. Así escribe a la abadesa Eadburga de Minster: «Escribid

para mí en letras de oro las epístolas de mi señor el apóstol san Pedro», a fin

de que los paganos puedan reverenciar las Sagradas Escrituras. Y a Daniel,

obispo de Winchester, para pedirle un «libro de los seis profetas... escrito en

letras grandes y distintas... desde que mi vista se oscurece no puedo

distinguir las letras minúsculas y ligadas». Por su parte, envía como regalo

desde Alemania a Daniel «un abrigo de seda y de lana de cabra y una toalla para

secarse los pies». En otro lugar lo vemos en dificultades con los francos, con

los cuales había jurado al papa que no tendría ninguna relación, y cuyo clero, rico y mundano, «parece no afectarse

por nuestros trabajos y luchas en medio de los paganos». Le siguieron a

Alemania amigos de Inglaterra, algunos llamados por él mismo; entre ellos hubo

monjes y monjas. Para ellos fundó abadías como Fritzlar y Fulda y obispados como Würtzburgo;

estos lugares sirvieron de bases y fortalezas para los misioneros y

constituyeron focos de vida espiritual y de estudio para las jóvenes Iglesias.

Entre los que siguieron a Bonifacio estaba Wilibaldo,

monje inglés que al volver de una peregrinación a Palestina tomó parte en el

restablecimiento de Montecassino junto con su hermano Winibaldo, futuro obispo de Eischstátt,

su hermana Walburga, abadesa de Heidenheim, y Lull. Mantuvo

con sus amigos de Inglaterra una correspondencia que refleja vivamente su

personalidad e indica la excelente calidad de la formación literaria que podía

adquirirse en la Iglesia anglosajona, al menos en los grados superiores.

Nombrado arzobispo de «Alemania», Bonifacio ocupó el obispado de Maguncia en

732 y fue enviado como legado a la Iglesia franca por el papa Zacarías.

Finalmente, en 754, fue asesinado con sus numerosos compañeros, casi

fortuitamente, durante un viaje de evangelización por Frisia septentrional. A Bonifacio se le

llama, con razón, el apóstol de Alemania. En efecto, aunque pasó casi toda su

vida en regiones que no eran cristianas en absoluto o lo eran sólo en parte, de Frisia a Turingia, fue obra suya la

consolidación de la Iglesia: dio a las regiones correspondientes a Alemania

meridional y al centro de Suiza su organización eclesiástica y sus primeros

grandes monasterios. Y sobre todo dio a la joven Iglesia de Alemania una

estructura y unas tradiciones de tipo romano. Ello se debió a la enseñanza recibida

en Inglaterra y a las sucesivas peregrinaciones que hizo a Roma. Un papa

clarividente le encomendó su misión y él se consideró como agente y representante

de la autoridad pontificia. Las Iglesias y los monasterios de Alemania, recién

nacidos y adolescentes, heredaron y conservaron esa tradición. De este modo,

mientras el papado corría el riesgo de perder su independencia a causa de las

incesantes pretensiones imperiales y atravesaba en Roma un período de

humillación y de impotencia práctica, en el gran arco que va desde Inglaterra a

Austria las jóvenes Iglesias se desarrollaban, observando ante Roma una actitud

que iba a generalizarse en todo el Occidente durante varios siglos. A primera

vista puede parecer paradójico que fuera en Germania y

no en Francia donde el pontificado encontró su más temible enemigo tres siglos

después. Pero no hay duda de que fue la tradición ancestral llevada allí por

Bonifacio la que conservó en la obediencia a Roma a numerosas diócesis alemanas

durante todo el conflicto que enfrentó al papa con el emperador.

Los discípulos de Bonifacio

continuaron esta obra. En los decenios que precedieron al año 800, Carlomagno

alentó sus esfuerzos en Frisia. Como se

sabe, en Sajonia procedió de otro modo. Durante una guerra brutal, que duró

treinta años, los sajones (o lo que quedaba de ellos) fueron obligados a bautizarse.

Este procedimiento, a diferencia de tantas otras tentativas de conversión a

sangre y fuego, acabó por dar origen a un pueblo conquistado duraderamente para

la fe cristiana. Treinta años después, Anscario (801-865), monje de Corvey, fue consagrado obispo de

Hamburgo bajo la protección de Ludovico Pío; más

tarde aún se vincula Bremen a la

sede de Hamburgo con la obligación de evangelizar a Escandinavia. De hecho, Anscario llegó hasta Birka, cerca

del actual Estocolmo; más tarde evangelizó parte de Dinamarca. Pero la invasión

de los vikingos hizo que retrocedieran las fronteras de la cristiandad y, a

pesar de numerosos esfuerzos, la conversión de Dinamarca no se acabó hasta los

comienzos del siglo XI, durante el reinado de Canuto, rey de Dinamarca y de

Inglaterra. Desde esta última llegó el movimiento monástico a Dinamarca y de

allí recibió también Dinamarca sus primeros obispos. A pesar de la imperfección

XI, procedían sobre todo de Inglaterra. Pero ninguno de ellos iguala a Anscario y Wilibrordo. Los monjes

tuvieron gran parte en la evangelización de Escandinavia. Las Iglesias danesa y

noruega conservaron mucho tiempo en su liturgia, su literatura religiosa y su arte

las huellas de sus vínculos con Inglaterra. Así, la catedral de Stavanger está dedicada a san Swituno de Winchester y, en la ciudad moderna, este santo

patrón da su nombre a calles y marcas de productos. De Dinamarca la fe se

transmitió a Islandia (996),

donde floreció una fervorosa Iglesia. En 1122 llegó a Groenlandia, donde

excavaciones recientes han descubierto una iglesia medieval.

La evangelización de la parte

occidental de Alemania se hizo pacíficamente gracias a individuos o grupos

animados de celo misionero. La mayor parte de las veces trabajaban entre su

pueblo de origen u otro afín; en todo caso, no encontraron ninguna hostilidad

de tipo racial cuando predicaron el evangelio. En la parte oriental de

Alemania, en cambio, el cristianismo penetró lenta e irregularmente; precedió,

acompañó o siguió a los ejércitos alemanes. La misión dependía de

consideraciones políticas y de los azares de la guerra. Allí, en efecto, el

pueblo de origen alemán chocó con los eslavos y con las tribus bárbaras y salvajes

de la costa báltica. Además encontró varios obstáculos en su obra

evangelizadora: el odio que suscitaba en los pueblos vencidos, las derrotas que

también él sufrió y sobre todo las dos grandes invasiones paganas de los magiares

o húngaros, que penetraron profundamente en territorio alemán. La primera

oleada de húngaros fue destrozada por Enrique I tras dos grandes batallas, en

933, en Turingia y en Sajonia, junto al Elba; la segunda oleada fue detenida

por Otón I cerca de Augsburgo en la batalla del Lech.

Los magiares habían asolado a Moravia; pero el cristianismo no pereció

del todo. Sacerdotes alemanes y moravos penetraron en Bohemia, cuyo rey Wenceslao (Vaclav), muy

inclinado al ascetismo, consagró su corto reinado (923929) a construir iglesias y a

extender la fe antes de morir asesinado. Durante este período, con Enrique I y

más aún con Otón el Grande, el Drang nach Osten alemán comenzó a influir en la propagación

del cristianismo. El primer pueblo con que tropezaron fue el de los vendos, que

opusieron a los alemanes y a la nueva religión una tenaz resistencia. Aun así,

en 948 se fundaba el obispado de Brandeburgo. El año anterior se había creado,

probablemente, el obispado de Aarhus en

Dinamarca y el de Oldenburgo algo después. Otón I

veía realizado un antiguo deseo al fundar el arzobispado de Magdeburgo, en la

frontera oriental de Sajonia; en 968, después de numerosas dificultades, el

monje Adalberto fue su primer titular, siendo su obispado sufragáneo el de Merseburgo.

Poco después, Boleslao II, que reinó de 967 a 999, aceleró la penetración

de la fe en Bohemia. Probablemente durante su reinado se estableció el obispado

de Praga, con Maguncia como sufragáneo. El segundo obispo de Praga fue otro

Adalberto; era monje y, tras haber realizado una labor misionera en medio de

muy diversas vicisitudes, murió mártir en 997 entre los paganos de Prusia. Por

la misma época, Piligrim de Passau, obispo

competente y político ambicioso, trató de convertir a los magiares. Esperaba

poder ejercer su autoridad entre ellos partiendo del obispado sufragáneo de su

propia sede. Su tentativa fracasó. El rey san Esteban I (que reinó de 997 a

1038) fue el que dotó a Hungría de una organización eclesiástica ratificada más

tarde por el papa Silvestre I. Esteban estableció en su país una jerarquía con

un arzobispo en Gran (Esztergom) e hizo de su Iglesia

un miembro vivo de la Iglesia de Occidente. Algunos decenios antes, en 968,

había sido fundado en Polonia el obispado de Poznam (Posen) gracias a inmigrantes alemanes. Sin embargo, la conversión del país no

se realizó hasta después de la de Mieszko I, que

fundó el Estado polaco en 977. La Iglesia de Polonia recibió una organización

más completa por obra del duque Boleslao I, que luego

llegó a rey y reinó de 992 a 1025; Boleslao fundó un

arzobispado en Gniezno (Gnesen).

Había recibido la autorización para ello del emperador Otón III el año 1000,

durante su peregrinación a la tumba de san Adalberto; Silvestre II erigió

canónicamente esta sede arzobispal. De este modo se daba una organización

permanente a las dos Iglesias más orientales que Roma tenía en el ámbito de su

influencia. Al mismo tiempo se impuso un límite oriental a la extensión del

arzobispado de Magdeburgo.

Por lo tanto, a mediados del

siglo XI la mayor parte de la Europa continental era cristiana, desde la Rusia

occidental católica y Bulgaria hasta España, al norte de la movediza frontera

islámica. Permanecían aún paganos algunos sectores de los tres países

escandinavos, la costa báltica y sus alrededores al este y al oeste de Bremen, lo mismo que algunas zonas de

Europa central. Al este habían sido ganados para la ortodoxia gran parte de la

Rusia europea y los Balcanes. El resto fue conquistado para la Iglesia durante

los siglos XII y XIII. Las dos

grandes comunidades que pretendían haber conservado intacta la fe primitiva de

la cristiandad se repartieron este conjunto durante tres siglos. En el extremo

occidental, la conversión de los pueblos tuvo algo misterioso, maravilloso y

novelesco. El cristianismo celta, tan desprovisto de toda disciplina

unificadora y de todo formalismo en materia de dogma, tan dotado para el arte y

los estudios, tan desbordante de energía misionera —hasta el punto de enviar a

sus hijos a Islandia y a las

riberas del Danubio—, no tiene ningún equivalente en la Europa católica del

este. Ninguna cultura cristiana primitiva puede competir con la que floreció en Northumbria y en Wessex y fue

transmitida por los misioneros a Frisia y

a Alemania. En todos estos países, las aguas salvíficas se extendieron como

bajo el impulso de alguna fuerza infusa o sobrenatural. En el este, por el

contrario, la cristianización estuvo ligada estrechamente a la expansión

militar de Alemania y se realizó gracias al establecimiento de monasterios y a

la erección de obispados. Es cierto que santos como Adalberto, Cirilo y Metodio dieron a menudo dimensiones espirituales a este

proceso. Pero la diferencia subsiste. Por este motivo los misioneros

occidentales son personajes de mayor relieve en la historia. Sin embargo, las

conquistas realizadas por el cristianismo en tierras alemanas y eslavas son

igualmente impresionantes y atestiguan el poder intrínseco del evangelio para

atraerse a todos los pueblos europeos.

Durante el período que hemos

examinado, las pérdidas que sufrió el cristianismo en su conjunto fueron tan

considerables como sus ganancias. El motivo fue el auge imprevisible del Islam,

la rapidez fantástica y la amplitud de sus conquistas. Mahoma murió en 632. En

un siglo sus sucesores extendieron su Imperio desde Samarcanda y el Indo hasta

Cádiz y los Pirineos. Sus ejércitos amenazaron los muros de Constantinopla y de

Orleáns. No hablamos aquí de sus victorias en el Oriente, donde las

florecientes comunidades cristianas de Siria, Armenia, Palestina y Egipto

fueron asoladas y destruidas en su mayoría. En el oeste, desde el año 700, los

musulmanes habían conquistado las provincias romanas de Africa y Mauritania. En

711 pasaron

a España. Dos años más tarde casi toda la Península Ibérica estaba en sus

manos. Sus ejércitos barrieron en oleadas todo lo que encontraron por delante,

atravesando los Pirineos por sus dos flancos. Casi al mismo tiempo se

extendieron por Asia Menor en dirección a Constantinopla. La cristiandad no

había alcanzado aún los límites de su expansión en Europa, ni por el norte ni

por el este. Un momento se vio reducida a Tracia y Grecia, que dependían de

Bizancio, y en Occidente, a esa franja de territorios, apenas más ancha que una

vasta galería, que va de Italia a Inglaterra atravesando los países francos.

Hasta entonces la difusión del evangelio nunca había tenido un campo tan

restringido en apariencia. Sin embargo, llegó un alivio precisamente en el

momento en que las tenazas iban a cerrarse partiendo del oeste y del este. En

674-677 y en 717-718, la flota y los ejércitos musulmanes fueron derrotados

ante los muros de Constantinopla; en 732 Carlos Martel venció,

junto a Poitiers, al ejército de los invasores

sarracenos.

Con razón se han considerado

estas dos victorias de la cristiandad entre las batallas decisivas de la

historia mundial. En el oeste, aunque al principio se pudo creer que sólo se

trataba de una tregua, los Pirineos señalaron realmente el límite de los

territorios ocupados por los musulmanes. En el este, el Imperio oriental pudo

vivir siete siglos más; su poderío se renovó, permitiendo, entre otras cosas,

la cristianización de Rusia. La más importante de las dos victorias fue sin

duda la de Oriente. En efecto, Constantinopla era en aquel momento la cabeza y

el corazón del Imperio cristiano; si hubiese caído se habría hundido la

civilización bizantina y la fe no se habría propagado por los países situados

entre el Danubio y el Ural. En

Francia, al contrario, los musulmanes habían avanzado demasiado para poder

dominar todo lo que habían conquistado. Y aunque las regiones costeras del

Mediterráneo fueron aún hostigadas por los sarracenos durante cuatro siglos,

probablemente no existió en todo este tiempo ninguna amenaza de conquista

duradera. El rasgo más saliente de la victoria de Carlos Martel fue quizá que desde ese momento

se tuvo conciencia de que no se había tratado simplemente de la victoria de un

ejército, sino de la de Europa. Esta idea iba a inspirar la leyenda que más

tarde se concretó en la Chanson de Roland.

|

|

|