|

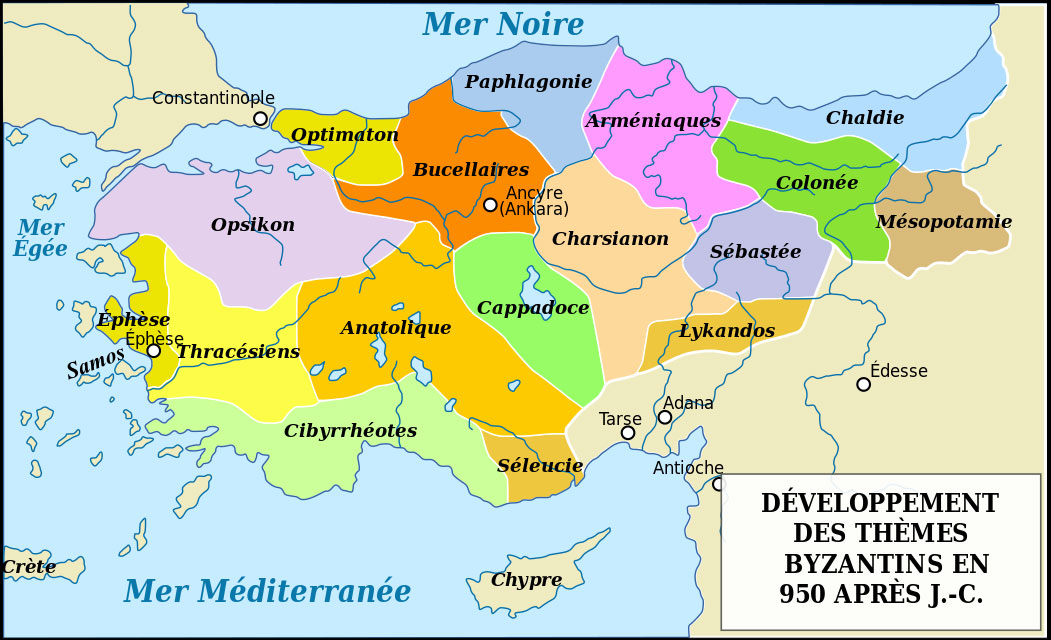

BIZANTIUM |

|

Louis Brehier.Le monde byzantin :Vie et mort de Byzance

INTRODUCTION. — Le cadre

géographique

LIVRE PREMIER. L'EMPIRE ROMAIN UNIVERSEL (395-717)1. Comment l’Empire d’Orient acquit son indépendance

LIVRE DEUXIÈME. L’EMPIRE ROMAIN HELLÉNIQUECHAPITRE I.- La période d’organisation1. L’œuvre des Isauriens. Léon III (717-741) 2. Constantin V (741-775) et Léon IV (775-780) 3. L’orthodoxie restaurée (783-813) 4. La seconde période iconoclaste (813-842) 5. Le raffermissment de l’Empire (842-886) 6. La résistance de l’Empire (886-919) 7. L’œuvre de Romain Lécpène (919-944) CHAPITRE II. — L’expansion (945-1057)1. Les débuts de l’expansion byzantine (944-963)

CHAPITRE III. — Le déclin et la chute (1057-1204)

LIVRE TROISIÉME. AGONIE ET MORT DE BYZANCECHAPITRE PREMIER. — La dernière

renaissance et son échec (1204-1389)

CHAPITRE II. — La lutte suprême

(1389-1453)

Introduction. Le cadre géographique

L’Empire d’Orient ou Empire

byzantin n’est autre que l’Empire romain, détruit en Occident par les

invasions et perpétué en Orient autour de la Nouvelle Rome (nom officiel de

Constantinople jusqu’à la fin du Moyen Age), mais avec des traits nouveaux qui

constituent l’originalité de son histoire. Sa civilisation est en effet comme

la synthèse de tous les éléments politiques, religieux, intellectuels du monde

antique à son déclin : tradition latine, hellénisme, christianisme,

culture orientale renaissante de la Perse sassanide. Au moment où l’Occident

subissait une régression politique, sociale, intellectuelle, artistique,

Byzance, et c’est ce qui fait sa grandeur, sauvegardait dans la mesure du

possible les apports de la civilisation antique qu’elle transmit aux Temps

modernes : la littérature grecque génératrice de l’humanisme, le droit

romain fondement du droit public européen. Elle servait en même temps de

rempart à l’Occident en arrêtant les nouvelles invasions asiatiques et par sa

propagande religieuse, en particulier chez les Slaves, elle étendait le domaine

de l’Europe civilisée.

Le succès de cette œuvre

historique est dû sans doute à de fortes traditions et à la continuité

merveilleuse d’une action politique séculaire, mais il fut favorisé aussi par

le cadre géographique dans lequel se déroula l’histoire de Byzance. Sans doute

les frontières de l’Empire varièrent sans cesse, mais le souci primordial de la

défense de Constantinople, siège de l’Empire et son réduit suprême, conduisit

les empereurs à s’assurer avant tout la possession des territoires

indispensables à sa sécurité et nécessaires à son expansion. Or ce sont ces

territoires qui constituent le cadre géographique véritable de l’Empire

d’Orient.

D’une part Constantinople est

située sur un barrage naturel qui sépare deux mondes, la région pontique et la

Méditerranée ; d’autre part elle commande la voie transversale qui relie

l’Europe continentale à l’Océan indien, la vallée du Danube à celle de

l’Euphrate. Cette position exceptionnelle a déterminé toute son histoire.

Le barrage naturel formé par les

débris du massif dévonien, qui reliait l’Europe à l’Asie, ne peut être franchi

que par un passage étroit, dû à sa rupture par les eaux de la mer Noire, qui

bouleversèrent un ancien système hydrographique, dont les traces sont encore

visibles dans le caractère fluviatile de l’estuaire de la Corne d’Or et dans

les détroits du Bosphore et des Dardanelles .

Ce fut sur la presqu’île effilée

située entre la Corne d’Or et la Propontide que fut édifiée la ville dont le

sol domine le rivage par des pentes abruptes, tout en étant lui-même coupé de

dépressions et de hauteurs qui atteignent jusqu’à 110 mètres d’altitude et

qu’on n’a pas manqué de comparer aux sept collines romaines. Constantinople est

donc une ville essentiellement maritime. « La mer, dit Procope, couronne

la ville, ne laissant à la terre qu’un petit espace qui sert à fermer la

couronne . » C’est ce qui explique qu’elle se soit développée au-delà

de son port naturel, magnifique estuaire de 7 kilomètres de long, aux côtes

sinueuses qui fournissent des abris naturels et dont la profondeur atteint 42

mètres. Sur sa rive gauche était bâti, à l’époque byzantine, le faubourg des

Sykes, aujourd’hui Galata et Péra. Sur la côte

d’Asie, au-delà du Bosphore, son faubourg de Chrysopolis (Scutari) date de

l’antique Byzance et, plus au sud, Chalcédoine (Kadi-Keuï)

était englobée dans son orbite. D’ailleurs la rive asiatique, qui borde les

détroits et la Propontide, se rattachait étroitement à Constantinople par la

nature du sol, la population et toute son histoire. Au milieu de la Propontide

la péninsule rocheuse de Cyzique et l’île de Proconnèse, dont les carrières de

marbre ont servi à l’embellir, les golfes profonds et parallèles de Moudania et d’Ismid, la riche

plaine de Brousse (ancienne Pruse), au pied de

l’Olympe de Bithynie qui s’élève à 2 800 mètres, très peuplée et

fréquentée pour ses eaux thermales, les villes aujourd’hui déchues de Nicomédie

(Ismid) et de Nicée (Iznik) formaient comme la grande

banlieue asiatique de Constantinople.

Tel est le carrefour privilégié

où se croisaient au Moyen Age les quatre grandes voies qui donnaient accès aux

régions que l’on doit considérer comme le domaine géographique de l’Empire.

Et d’abord les deux routes

maritimes. Le Bosphore, étroit couloir d’une longueur de 30 kilomètres, dont

les rives se rapprochent à 550 mètres en son milieu et dont le courant peut

atteindre 3 mètres à la seconde , ouvre l’entrée de la mer Noire, bordée

sur la côte anatolienne par la barrière montagneuse de l’arc pontique,

interrompu par l’embouchure de l’Halys (Kizil Irmak) avec les seuls ports d’Amastris et de Sinope. Sur la côte du Pont aux nombreuses rivières et à la riche

végétation, la métropole était Trébizonde, dont le territoire touchait à la

région du Caucase, où se trouvait un ensemble de possessions ou d’états

vassaux. C’était d’abord la Géorgie (Transcaucasie), plaine étroite écrasée

entre le Caucase et le massif arménien, mais pays de riches cultures, grâce à

la douceur de son climat, et voie à la fois commerciale et stratégique, d’une

part vers la Mésopotamie, de l’autre vers les passes du Caucase et les steppes

caspiennes. L’âpre côte du Caucase occidental, habitée par les Abasges ou

Abkhazes, alliés de l’Empire, était couverte de forteresses et d’établissements

commerciaux dont on retrouve encore les traces. Enfin la Crimée complétait,

comme à l’époque romaine, le système de défense contre les peuples nomades et

de pénétration commerciale dans la plaine russe. D’autres nomades, Huns,

Khazars, Tartares occupèrent successivement les steppes du nord de la Crimée,

tandis qu’à l’abri des montagnes, sur la côte fertile au climat enchanteur,

habitait depuis le troisième siècle de l’ère chrétienne une tribu de Goths,

vassale de l’Empire, établie dans de véritables réserves (climata).

Byzance y conserva jusqu’au XIIIe siècle

la possession de l’ancienne colonie grecque de Kherson, ville commerciale et

place de guerre, poste avancé de Constantinople dans la mer Noire . En

revanche son influence ne s’établit jamais sur la région des limans du Dniéper

et du Dniester, mais elle parvint à conserver

longtemps la possession des bouches du Danube, la province de la Petite Scythie

(Dobroudja) et les ports thraces de la mer Noire .

A l’ouest de la Propontide,

l’Hellespont (détroit des Dardanelles) ouvrait la route de la Méditerranée.

Comme le Bosphore, c’est une ancienne vallée submergée, mais plus longue (75

kilomètres) et plus large (4 kilomètres en moyenne, 1 270 mètres à Tchanak), dont la vitesse du courant varie de 3 à 8

kilomètres à l’heure . Le port de Gallipoli occupait à la sortie de la

Propontide l’isthme de la Chersonèse de Thrace et sur la rive asiatique, à

Abydos (non loin du fort actuel de Nagara, où le

détroit n’a pas plus de 1 350 mètres de large) était installée la douane

impériale. Le passage franchi, la navigation était facile dans l’Archipel;

cependant, pour pénétrer dans le bassin oriental de la Méditerranée, il faut

traverser une série de barrages déterminés par la prolongation des arcs

dinariques, qui par les Cyclades relient la Grèce à l’Asie Mineure. Des

mouvements du sol ont rompu ces barrages; mais, entre les îles qui représentent

les crêtes des anciennes chaînes de montagnes, les passages sont étroits et faciles

à intercepter. Un premier arc relie la pointe de l’Eubée au mont Mycale par

Andros, Tinos, Icaria, Samos; plus rapprochées encore

sont les îles qui forment comme les piles d’un pont entre le cap Sunium et la presqu’île d’Halicarnasse, Keos,

Kythnos, Sériphos, Paros, Naxos, Amorgos, Cos; enfin

le troisième arc est jalonné, depuis le cap Malée au

sud du Péloponnèse, par les îles de Cythère, de Crête, de Karpathos et de

Rhodes . L’occupation de la Crête par une puissance hostile à l’Empire

(les Sarrasins d’Espagne de 827 à 961, Venise après 1204) suffisait à rendre

périlleuse la navigation de ses flottes dans ces parages.

Il était donc indispensable de

maintenir la sécurité de cette route méditerranéenne en occupant fortement les

îles et les rivages, si riches en abris naturels, de la Grèce et de l’Anatolie

occidentale. Cette région était d’ailleurs le principal centre maritime de

l’Empire. Là étaient les grands ateliers de construction navale, alimentés par

les forêts d’Asie Mineure; là étaient échelonnés les grands ports de

Thessalonique, Lesbos, Phocée, Smyrne, Samos, Rhodes et Candie.

Mais Byzance n’était pas

seulement une thalassocratie : les routes terrestres commandées par sa

position la destinaient à être une puissance continentale et militaire.

Au nord plusieurs voies reliaient

Constantinople à la vallée du Danube qui ouvrait un débouché sur l’Europe

centrale. La plus facile traversait sa banlieue européenne, un plateau relevé

sur ses bords par une rangée de collines calcaires qu’entaillent des vallées

profondes, ligne de défense naturelle, renforcée depuis le VIe siècle par le Long

Mur d’Anastase qui protégeait la grande forêt de Belgrade, véritable

réservoir hydrographique de Constantinople, et barrait la presqu’île d’une mer

à l’autre . Plus loin, l’abaissement de la chaîne balkanique (cols de l’Eminska Planina à l’ouest de

laquelle l’altitude n’atteint plus que 200 à 300 mètres) permet à la route de

desservir les ports de la mer Noire, Varna (ancienne Odessos)

et Constantza (ancienne Constantia) jusqu’aux bouches du Danube .

Une seconde route, dirigée vers

le nord-ouest, traversait la Thrace par Andrinople, remontait la haute vallée

de la Maritza par Philippopoli et par les Portes de

Trajan gagnait le bassin fermé de Sardique (Sofia

actuelle) à 565 mètres d’altitude. Traversant ensuite les défilés de Tsaribrod et de Pirot, elle descendait la vallée de la Nischava jusqu’à Naïssus (Nisch), nœud de roules des plus importants, puis, par la

vallée de la Morava, aboutissait à Belgrade. Ce chemin, ancienne via militaris des Romains, était regardé comme la

route principale de la péninsule. C’est la route du tsar des documents serbes,

suivie aujourd’hui par la voie ferrée de Belgrade à Constantinople . Ce

fut en 1443 le Long Chemin de Jean Hunyade.

Une troisième route se dirigeait

vers le sud-ouest par Christopolis (Kavalla), Philippes (grande ville disparue, dont on vient

d’explorer les ruines), Serres, et, laissant au sud la Chalcidique, débouchait

à Thessalonique, seconde métropole de la péninsule, d’où partaient trois routes

d’une importance vitale : au sud la route de la Grèce par la vallée de

Tempé et les Thermopyles, au nord celle de Belgrade qui remontait la vallée du

Vardar par Skoplje, au centre l’antique Via Egnatia qui

passait sous l’arc de triomphe de Galère, traversait la Macédoine par Édesse (Vodena), Monastir, la région des grands lacs, franchissait

la chaîne de la Iablanitsa par un col de 1096 mètres

et, par la vallée du Shkumbi, atteignait l’Adriatique à Dyrrachium (Durazzo), d’où il était facile de passer en Italie. Plus au sud Avlona (Valona) était un autre

port d’embarquement, en face d’Otrante. Cette voie était le vrai chemin

terrestre de Constantinople en Italie et en Occident et fut suivie à toutes les

époques par les armées, les voyageurs et les pèlerins .

Plus importante encore peut-être

était dans l’économie de l’Empire la route terrestre qui traversait le plateau

d’Anatolie et, par les passages du Taurus cilicien, ouvrait les portes de

l’Orient. Aux antiques routes des Indes qui partaient de Sardes (route royale

des Perses) et d’Éphèse (époque romaine) se substitua après la fondation de

Constantinople la voie militaire et commerciale qui traversait Brousse, Nicée, Dorylée (Eski-Cheir) et

bifurquait à Iconium (Konieh).

De là, une branche empruntait l’ancienne route des Indes et, par Héraclée

(Eregli) et les passages du Taurus, pénétrait en Cilicie, puis en Syrie et, par

Alep, gagnait la vallée de l’Euphrate; l’autre branche remontait vers le

nord-est jusqu’à Césarée de Cappadoce et, par la vallée du Kyzil-Irmak,

atteignait la branche nord de l’Euphrate et, par Théodosioupolis (Erzeroum), pénétrait en Arménie. La possession de ces routes suivies par les

caravanes et les armées et celle des régions qu’elles traversaient étaient d’un

intérêt vital pour Byzance, qui dut les défendre successivement contre les

Perses, les Arabes et les Turcs et commença à décliner aussitôt qu’elles lui

furent interdites.

Or ces routes terrestres et

maritimes, convergeant vers le Bosphore, définissent le véritable domaine

géographique de l’Empire d’Orient. L’ancienne Byzance s’était contentée de

prélever des dîmes fructueuses au passage des détroits. Le rôle historique de

Constantinople consista à défendre ces grandes voies contre les invasions et à

les utiliser pour son expansion : elles servirent également à ses armées,

à ses marchands, à ses missionnaires qui faisaient rayonner au loin son

influence. La péninsule des Balkans, les côtes de l’Adriatique, la vallée du

Danube, les rivages de la mer Noire, l’Asie Mineure, la Transcaucasie et la

Haute Mésopotamie, la Syrie septentrionale avec Antioche, tel est le cadre

assigné par la nature à un État dont Constantinople est le centre. L’époque la

plus prospère de l’histoire de Byzance est celle où elle a pu, sous la dynastie

macédonienne, s’assurer la possession de ce domaine d’une manière incontestée.

Menacée à la fois sur plusieurs frontières, elle avait sur ses ennemis

l’avantage de pouvoir manœuvrer dans ses lignes intérieures et transporter

facilement ses troupes d’un continent à l’autre

A la différence de l’ancienne

Rome, la position géographique de Constantinople ne la destinait nullement à

devenir le siège d’un empire méditerranéen et, comme on l’a fait remarquer, ce

fut lorsqu’elle eut perdu les possessions extérieures qu’elle était impuissante

à défendre : l’Égypte, la Syrie, l’Afrique et même l’Italie, que, ses

possessions formant un État compact, son existence fut sauvée par le magnifique

redressement qui atteignit son apogée à la fin du Xe siècle . Elle semblait destinée alors

à régner sur un empire à la fois continental et maritime qui réaliserait la

liaison entre l’Europe et l’Asie, entre la culture gréco-romaine, le

christianisme et les civilisations de l’Orient .

Mais à ce programme compréhensif

s’opposaient les traditions séculaires transportées par Constantin sur le

Bosphore. Successeurs légitimes des Césars de l’ancienne Rome, les empereurs

byzantins eurent toujours l’ambition de recouvrer et de rétablir dans son

intégrité l’immense empire démembré par les barbares.

Cette hantise d’un empire

universel, qu’il était impossible de restaurer sans posséder la maîtrise

incontestée de la Méditerranée et, d’autre part, la nécessité de défendre les

routes terrestres et maritimes qui menaient à Constantinople expliquent les

contradictions de l’histoire de Byzance. C’était, en effet, entreprendre une

tâche surhumaine que de vouloir en même temps assurer la domination impériale

en Asie, dans les Balkans, dans la mer Noire, et de poursuivre d’autre part sa

restauration en Occident. L’exemple de Justinien et de ses successeurs le

montrera suffisamment. C’est un fait qu’après la destruction de la marine

vandale, Byzance recouvra la maîtrise de la mer et la conserva jusqu’à la

création de la marine ommiade au VIIe siècle ,

mais les provinces que Justinien avait reconquises au prix de tant d’efforts,

l’Afrique, l’Italie, les grandes îles de la mer Tyrrhénienne, la Bétique ne

furent jamais agrégées intimement à l’Empire et faisaient figure de territoires

coloniaux, dont les tendances séparatistes favorisèrent leurs envahisseurs. Il

en fut de même des possessions extérieures qu’étaient la Syrie et surtout

l’Égypte, sans cesse en conflits politiques et religieux avec Constantinople.

Et pourtant, jusqu’au XIIIe siècle, les

empereurs eurent fréquemment des velléités de rétablir leur domination sur

l’Occident et reprirent même pied en Italie pendant près de deux siècles. Ces

tentatives — la dernière est celle de Manuel Comnène — étaient d’avance vouées

à l’échec parce qu’en dispersant les forces de l’Empire, elles mettaient en

péril la défense du domaine géographique dont Constantinople était le centre

naturel et dont la possession assurait sa sécurité et sa grandeur.

Dans la masse des événements qui

se sont succédé pendant la durée millénaire de l’Empire, on a cherché à

distinguer les faits d’importance capitale qui donnent une certaine unité aux

diverses périodes de son histoire. Les historiens ne se sont guère mis d’accord

sur ces coupures, car chacun d’eux se place à un point de vue différent,

histoire des dynasties, des institutions ou des guerres . Or ce sont les

péripéties qu’a subies le domaine géographique de Byzance qui marquent les

divisions naturelles de son histoire. Trois fois ce domaine fut menacé de disparition,

par les barbares au Ve siècle,

par les Arabes et les Slaves au VIIe,

par les croisés occidentaux au XIIIe :

trois fois l’Empire trouva en lui-même les éléments de défense qui lui

permirent de préparer des contre-offensives victorieuses, suivies de

restaurations plus ou moins complètes et de périodes de prospérité qui se

manifestaient par le rétablissement du prestige impérial et l’expansion toute

pacifique de la civilisation byzantine en Europe.

Ce sont ces trois renaissances

dues, la première à Justinien, la deuxième aux dynasties amorienne et

macédonienne, la troisième aux Paléologues, qui marquent les véritables

coupures de l’histoire de Byzance, en fonction des agrandissements ou des

amoindrissements de son domaine géographique.

Pendant la première période, qui

dure environ trois siècles, l’Empire d’Orient conquiert son indépendance par

l’expulsion des milices barbares, succès qui permit à Justinien d’organiser

l’État sur des bases inébranlables et de travailler à la restauration de

l’Empire romain universel. Puis de nouvelles invasions (Lombards, Avars,

Slaves, Arabes, Bulgares) arrachèrent à l’Empire ses possessions extérieures et

même une partie de son domaine géographique. Au début du VIIIe siècle

Constantinople était menacée par les Arabes et l’État en voie de dissolution.

D’un empire romain universel il ne pouvait plus être question. Ce fut à cette

époque que le grec, idiome national de Constantinople, se substitua

définitivement au latin comme langue officielle de l’Empire.

La seconde période, la plus

longue, qui compte près de cinq siècles, est celle de l’Empire romain

hellénique, dont le territoire, après le redressement dû aux dynasties

isaurienne, amorienne, macédonienne, correspondait exactement aux frontières de

son domaine géographique, qui débordait même sur l’Italie méridionale et

l’Arménie. Cette période fut la plus brillante de l’histoire de Byzance, mais

ses deux derniers siècles furent marqués par les invasions de peuples nouveaux,

Normands d’Italie, Petchenègues, Turcs Seldjoukides et enfin par celle des

croisés d’Occident qui parvinrent à prendre Constantinople en 1204 et à se

partager les territoires de l’Empire.

Et cependant Byzance survécut à

la catastrophe. Réfugiés à Nicée, les empereurs y organisèrent la résistance et

commencèrent par une politique habile à reconstituer lentement leur domaine en

Asie et en Europe. Ils préparèrent ainsi l’œuvre de relèvement à laquelle

Michel Paléologue attacha son nom en reprenant Constantinople. Mais cette

restauration fut incomplète et l’Empire ne put recouvrer qu’une faible partie

de son domaine géographique : en Europe, où il dut faire face aux projets

ambitieux des jeunes nations serbe et bulgare, en Asie, où la création d’une

nouvelle Byzance, l’État de Trébizonde, l’écarta de la mer Noire, enfin à

Constantinople même, dans l’Archipel, en Grèce où il dut supporter les

exigences jamais satisfaites des républiques italiennes. Dénuée des ressources

nécessaires à sa défense, déchirée par les guerres civiles et les querelles

religieuses, Byzance fut incapable de résister à la conquête ottomane, bien que

son agonie se soit prolongée près d’un siècle. Sa tâche historique était

terminée.

LIVRE PREMIER. L'EMPIRE ROMAIN UNIVERSEL (395-717)1. Comment l’Empire d’Orient acquit son indépendance

|