| cristoraul.org |

SALA DE LECTURA |

| Historia General de España |

|

|

|

LOS REYES CATÓLICOS

CAPÍTULO XLIII ( 43 ).GOBIERNO Y POLÍTICA DE LOS REYES CATÓLICOS ,1475 - 1500

En el

capítulo II de este libro dimos ya una idea del celo y solicitud con que

Fernando e Isabel, en medio de los embarazos de las guerras, atendían a todos

los ramos de la administración y gobierno interior del reino, y hablamos del

establecimiento y organización de la Santa Hermandad y otras medidas de orden

público, de la creación de tribunales de justicia, sistema de legislación y

severidad en el castigo de los crímenes, de su protección a las letras y a los

letrados, del abatimiento de la nobleza y el restablecimiento de la decaída

dignidad del trono, de sus leyes sobre moneda, agricultura y comercio, de su

conducta en los negocios eclesiásticos y de su entereza en el sostenimiento de

las prerrogativas reales contra las pretensiones de la corte de Roma.

Si

entonces admiraba que al través de las turbulencias interiores del reino, y de

una viva guerra extranjera, tuvieran tiempo y lugar para atender tan solícita

y atinadamente a la gobernación del Estado, ahora maravilla y asombra que

envueltos en cuidados tan graves y continuos como los de la guerra de Granada,

los de las expediciones al Nuevo Mundo, los de la recuperación y

reincorporación al reino de los condados de Rosellón y Cerdaña, los de la

conquista definitiva de Canarias, los de las relaciones con Francia y con

Portugal, los del establecimiento de la Inquisición y la expulsión de los

judíos, y otros de que hemos dado cuenta en los capítulos precedentes, no

hubiera asunto grande ni pequeño de los que entran en la organización general

de un Estado y constituyen el buen gobierno interior y exterior de un reino, en

que ellos no pusieran una mano saludable: maravilla y asombra, decimos, que no

hubiera asunto religioso, moral, político, jurídico, económico, literario,

industrial, mecánico o mercantil, que pasara para ellos desapercibido, que se

escapara a su atención, a que no aplicaran especial cuidado y esmero, y que no

sufriera una reforma provechosa.

I. «Son

infinitas, dijimos entonces, las cartas, pragmáticas, ordenanzas y cédulas

suyas que de estos años y los sucesivos hemos visto sobre todos los ramos de la

administración.» Y es así en verdad. Desde el principio hasta el fin de su

reinado, siquiera no abarquemos en esta ojeada sino desde las leyes de moneda

en 1475, y el arreglo de la contaduría de hacienda en 1476 (1), hasta las

pragmáticas de oficios de 1500, por no avanzar demasiado en este examen, apenas

hay punto de interés social, por minucioso y secundario que parezca, que no

fuese objeto de alguna provisión. Desde el arreglo y organización de los altos

consejos y tribunales eclesiásticos y civiles hasta las ordenanzas para los

pellejeros y tundidores; desde las pragmáticas para las universidades y cuerpos

literarios y científicos hasta las cédulas que prescribían el peso que había de

tener el herraje y clavazón de las caballerías; desde las leyes generales

sobre comercio y navegación hasta las cartas en que se fijaban los gastos que

podían hacerse en las bodas y bautizos y la cera que se había de consumir en

los entierros y funerales: desde los más altos intereses y derechos de la

religión y del trono hasta los oficios mecánicos y las industrias más humildes,

á todo atendían con la vigilancia más exquisita; diríase que lo entendían todo

y estaban en todas partes; los pormenores no servían de embarazo a la alta inspección;

lo individual no estorbaba a lo universal, ni a la creación de lo fundamental

embarazaba lo reglamentario; y el provervio: pluríbus intentas, minor est ad

singula sensus, parecía no haberse hecho para aquellos monarcas.

II.

Amante la reina Isabel de las letras, de las luces, de todo lo que constituye

la instrucción pública y la civilización de un pueblo, puso especial esmero y

afán en fomentar los ramos más útiles del saber humano. El elemento que principalmente

hizo servir a este noble designio fue el más eficaz y el que produce siempre

más seguros resulta a saber, el ejemplo propio, y el ejemplo de su misma

familia. Dotada Isabel de un talento natural privilegiado, educada en el retiro

al cuidado de una madre tierna, lejos del bullicio y de las distracciones de

la corte, con tiempo para entregarse a la meditación y al estudio a que su

carácter la inclinaba en medio de las turbaciones que agitaban el reinado

desastroso de su hermano hasta que le tocó participar de aquellos disturbios,

hablaba y escribía correctamente el idioma castellano, y había aprendido

varias lenguas vivas extrañas. Faltábale conocer la lengua docta, la lengua de

la Iglesia, de la corte y de los sabios, la lengua entonces de las cátedras, de

los libros y de las negociaciones diplomáticas, el latín. A estudiar este

idioma se dedicó Isabel después de reina, tan pronto como la terminación de la

guerra de Portugal le dejó un corto período de algún sosiego, e hízolo con tal

interés y aprovechamiento que en menos de un año logró entender lo que se

escribía y hablaba en esta lengua, de forma que su confesor solía escribirle

ya en latín o en castellano indistintamente. La afición de Isabel a la

instrucción, y la estimación en que tenía los libros se muestra por la

colección de los que constituían su biblioteca privada; y de que no los tenía

por adorno u ostentación, sino que los leía y manejaba, se notaban en los más

de ellos claras y evidentes señales.

Consiguiente

al aprecio que le merecía la instrucción de otros y con que procuró la suya

propia, fue la educación que cuidó de dar a sus hijos. Además de la parte

religiosa y moral, que era para ella lo primero, hizo que las infantas

aprendiesen las labores propias y hasta las más humildes de su sexo. Las hijas

de la reina de Castilla hilaban, cosían y bordaban y hacían otras labores de

manos, en lo cual no hacían sino imitar el ejemplo de su madre, a quien el

conocimiento y ejercicio de estas labores valió a veces una inmensa

popularidad, porque una bandera bordada por su mano que regalaba al ejército,

un manto, un paño de altar o una casulla cosida y decorada por ella misma y que

destinaba al primer templo de una ciudad recién conquistada de los moros,

excitaba el ardor bélico y el ardor religioso, y le captaba el amor y el

entusiasmo del ejército y del pueblo. Mas no limitaba a esto sólo la educación

de las infantas, sino que para instruirlas en todo género de conocimientos

empleaba los mejores maestros españoles, y hacía venir a toda costa los hombres

más doctos de Italia, el país donde en aquel tiempo brillaban más las letras y

la clásica erudición. Así las hijas de los reyes de España se distinguían

entonces por sus conocimientos, y el sabio Erasmo llamaba «egregiamente docta» a

la menor de ellas, a la desgraciada Catalina.

La

educación del príncipe don Juan, hijo único varón de Fernando e Isabel, era

naturalmente más esmerada y más extensa, como a quien destinaba su nacimiento a

llevar un día reunidas en su cabeza las dos coronas de Aragón y de Castilla.

Es notable el sistema de educación que para el príncipe su hijo adoptó la reina

Isabel. Queriendo reunir las ventajas de la enseñanza colegial y de la

enseñanza doméstica, hizo crear para él una especie de escuela compuesta de diez

jóvenes de la principal nobleza, de ellos cinco de su misma edad, y otros cinco

algo mayores, con lo cual se lograba el estímulo de la rivalidad entre los

iguales, y el de la emulación hacia los más adelantados. Para que fuera

instruyéndose insensiblemente en las materias que más adelante habían de ser

objeto del elevado cargo para que era nacido, se formó un consejo de personas

de cierta instrucción y madurez, en que se discutían y trataban bajo su

presidencia puntos de gobierno y de interés público con el atractivo de ciertas

formas académicas, a la manera que solían hacerlo los árabes con los príncipes

destinados a regir el imperio en los mejores tiempos del califato. Para evitar

el hastío o el cansancio de los estudios abstractos y graves, se alternaban

éstos cuidadosa y discretamente con los de las artes de adorno, de utilidad y

de recreo, para las cuales tenía aventajadas disposiciones, e hizo grandes

adelantos, especialmente en la música. El talento, la educación, el carácter

bondadoso del príncipe don Juan, el conjunto de sus cualidades intelectuales y

morales, todo infundía las más halagüeñas y fundadas esperanzas de que a su

tiempo sería un príncipe perfecto que reemplazaría dignamente a sus ilustres

padres. Por desgracia, como veremos después, estas esperanzas no se

realizaron, y la Providencia no quiso conceder a los españoles esta dicha.

Nunca los

ejemplos de los reyes en estas materias son infructuosos para los pueblos. La

instrucción que la reina se afanaba por adquirir para sí misma y procuraba se

diese a los infantes sus hijos, la que adquirían los jóvenes que con éstos se

educaban, la honra y protección que dispensaba a las letras, a la aplicación y

al talento, todo contribuyó a hacer que los caballeros de la corte, que antes

no conocían otra ocupación noble ni otra profesión honrosa que la de las armas,

se aficionaran a las letras y las cultivaran con ardor, procurando y haciendo

punto de amor propio el sobresalir en las cátedras, como antes le hacían

solamente de sobresalir en los campos de batalla y en los combates. Así, «al

modo que antes de este reinado, dijo ya un antiguo y erudito escritor, era muy

raro hallar una persona de ilustre cuna que en su juventud hubiera estudiado

siquiera el latín, ahora se veían diariamente muchísimas que procuraban añadir

el brillo de las letras a las glorias militares heredadas de sus mayores.» A

este cambio feliz cooperaron grandemente los sabios italianos que la reina

Isabel hizo venir a España, en especial para aquellos ramos y estudios que se hallaban

en nuestro país más atrasados. Entre aquellos doctos varones merecen citarse

los hermanos Geraldinos, los ilustrados Pedro Mártir de Angleria y Lucio

Marineo de Sicilia, cuyas obras hemos citado tantas veces, cuyas casas se

llenaron pronto de jóvenes cortesanos que iban a oír sus lecciones, y los

cuales desempeñaron después importantes cátedras en nuestras universidades,

alternando con aplauso entre los profesores españoles de Salamanca, Valladolid,

Zaragoza y Alcalá, y Mártir se jactaba no sin razón de que casi todos los

principales nobles de Castilla «se habían criado a sus pechos» en cuanto a la

educación literaria.»

En esta

gran metamorfosis social, debida a la influencia prodigiosa de una mujer, se

vieron fenómenos extraordinarios. Los hijos de los grandes, que antes no

aprendían sino a guerrear, llegaron a obtener cátedras en las universidades: en

Salamanca y Alcalá enseñaron ciencias y lenguas los hijos del duque de Albay,

de los condes de Haro y de Paredes: el marqués de Denia era ya un hombre

sexagenario cuando se puso a aprender latín, para no quedarse rezagado en el

conocimiento de los clásicos, y no avergonzarse a la presencia de los jóvenes

de su clase y alcurnia. Las señoras no eran indiferentes al ejemplo de la

reina y de las infantas, y entonces se vio a dónde alcanzaban las disposiciones

intelectuales de las damas españolas. La que enseñó latín a la reina era una

mujer, doña Beatriz de Galindo, a quien por esta circunstancia y por su

especial saber se le dio el sobrenombre de La Latina. Doña María Pacheco y la

marquesa de Monteagudo, hijas del conde de Tendilla, dieron con su instrucción

nuevo lustre a la esclarecida familia de Mendoza, cuyo esplendor literario,

que derivaba ya del célebre marqués de Santillana, mantenían con honra el gran

cardenal de España y arzobispo de Toledo, y el historiador don Diego Hurtado,

hermano de aquellas dos señoras. En una cátedra de Alcalá se escuchaban con

singular placer las elocuentes lecciones de retórica de la hija del

historiador Lebrija, y en otra de Salamanca enseñaba la docta doña Lucía de

Medrano los clásicos latinos. Esta instrucción en las personas del bello sexo y

su admisión a la enseñanza en las aulas públicas, costumbre tal vez no

extendida fuera de España en aquella época, y que en este mismo país dejó de

serlo en tiempos posteriores, debíase sin duda a la protección que la reina

Isabel dispensaba a los estudios, y al entusiasmo que bajo su influencia

produjo el renacimiento de la literatura clásica. Hasta tal punto se hizo esto

de moda, que la primera gramática castellana, publicada por el erudito Antonio

de Lebrija, el año mismo de la conquista de Granada (1492), se dice que se

destinó para uso e instrucción de las damas de la corte.

Habiéndose

desarrollado de un modo tan notable la afición de las damas españolas a la

cultura intelectual, no era posible que los hombres dejaran de cultivar los

estudios; y así lo hacían, ya en los gimnasios españoles, bebiendo las

doctrinas de los maestros italianos, y ya también yendo muchos de ellos a

completar su educación literaria en las escuelas de Italia, donde la

restauración de la antigua literatura estaba más adelantada, y contaba con más

elementos que en otro país alguno. De entre los muchos que fueron a aquella

hermosa región, y pasaron allá más años, haciendo un caudal inmenso de

erudición para difundirla después en su patria, fue el ya citado Antonio de

Nebrija, ó sea el Nebrijense, de quien dice, no sin razón, un moderno

historiador extranjero, «que no ha habido, ni en su tiempo ni en otros

posteriores, quien haya contribuido más que él a introducir en España una

erudición sana y pura, y que sin exageración puede decirse, que a principios

del siglo XVI apenas había un literato en España que no se hubiera formado con

las lecciones de este maestro.» En lo cual ciertamente no ha hecho sino

repetir en otra forma lo que ya antes habían dicho de él Lucio Marineo y Gómez

de Castro. Ni los demás nombres que pudiéramos citar, ni las alabanzas que

acerca de la actividad intelectual en este reinado pudiéramos nosotros hacer, dicen

tanto como lo que dejaron consignado sobre este punto dos sabios extranjeros:

«No es tenido por noble, decía Pablo Giovio, el español que muestra aversión a

las letras y a los estudios.» «En España en el curso de pocos años, dijo el

profundo crítico Erasmo de Rotterdam, se elevaron los estudios clásicos a tan

floreciente altura, que no sólo debía excitar la admiración, sino servir de

modelo a las naciones más cultas de Europa.»

Una

protección tan decidida como la de la reina Isabel al talento, a la aplicación

y a los estudios, supone la creación o el fomento de los establecimientos

literarios, y uno y otro lo hubo, como era natural que aconteciese. Además de

la universidad de Salamanca, que gozaba ya de una gran celebridad, y a la cual

el erudito Pedro Mártir honraba con el título de Nueva Atenas, y Lucio Marineo

apellidaba Madre de las artes liberales y de todas virtudes, se crearon de

nuevo unas academias y se engrandecieron otras, haciéndose famosas entre ellas

las escuelas, universidades, o estudios generales de Valladolid, Sevilla,

Toledo, Granada, Cervera y Alcalá, a cada una de las cuales, si no concurrían

siete mil alumnos como a la de Salamanca, asistía gran número de jóvenes,

muchos de ellos de la más alta nobleza. Las pragmáticas, ordenanzas y

provisiones de los reyes sobre arreglo y organización de las universidades,

provisión de cátedras, derechos, obligaciones y emolumentos de los profesores,

exámenes y grados en cada carrera o facultad, privilegios y exenciones a

maestros y alumnos, testifican el celo y el interés con que se procuraba la

ilustración pública; y la pragmática de 1480, concediendo la introducción de

libros extranjeros libre de derechos, fue una providencia que revela las ideas

avanzadas y civilizadoras de la reina Isabel y de sus sabios consejeros, y que

honraría a cualquier monarca y a cualquier gobierno de los modernos siglos.

Por una

felicísima coincidencia, en el año mismo que ocupó Isabel el trono de Castilla

se introdujo en España esa prodigiosa creación del ingenio del hombre para

trasmitir rápidamente los conocimientos humanos, la imprenta, invención

destinada a producir una revolución intelectual y moral en el mundo. Nada podía

ser más a propósito ni venir más oportunamente para los planes de ilustración de

la reina Isabel. Así es que la acogió con avidez y la protegió con ardor. Por

una carta-orden, fecha en Sevilla a 25 de diciembre de 1477, y dirigida á la

ciudad de Murcia, mandaba que Teodorico Alemán, «impresor de libros de molde

en estos reinos, sea franco de pagar alcabalas, almojarifazgo ni otros

derechos, por ser uno de los principales inventores y factores del arte de

hacer libros de molde, exponiéndose a muchos peligros de la mar por traerlos a

España y ennoblecer con ellos las librerías.» Merced a estas y otras sabias

providencias, emanadas de la protección vivificadora de la reina Isabel, el

arte maravilloso de Gutenberg se difundió con asombrosa rapidez por España, y

desde la impresión de los Cantares a la Virgen en Valencia hasta la de la Biblia

Políglota, de cuya obra y de cuyo autor se ofrecerá todavía ocasión de hablar,

se imprimieron multitud de libros importantes, y antes de finalizar el siglo XV

había establecimientos de imprenta en todas las ciudades principales de España,

en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Toledo, en Valladolid,

en Burgos, en Salamanca, en Zamora, en Murcia, en Alcalá, en Madrid y en otras

de menor consideración.

«La

reina, dice el más erudito ilustrador de este reinado, fomentaba con ardor los

proyectos literarios, disponía se compusiesen libros, y admitía gustosa sus

dedicatorias, que no eran entonces, como ahora, un nombre vano, sino argumento

cierto de aprecio y protección de los libros y de sus autores.» Alonso de

Patencia le dedicó su Diccionario y sus traducciones de Josefo; Diego de

Valera su Crónica; Antonio de Lebrija sus Artes de Gramática latina y

castellana; Rodrigo de Santaella su Vocabulario; Alonso de Córdoba las Tablas

astronómicas; Diego de Almela el Compendio historial de las crónicas de

España; Encina su Cancionero; Alonso de Barajas su Descripción de Sicilia;

Gonzalo de Ayora la traducción latina del libro de la Naturaleza del hombre;

Fernando del Pulgar su Historia de los Reyes moros de Granada y sus Claros

varones.

Sabido es

que las traducciones y la bella y amena literatura suelen ser los primeros

síntomas, como los primeros esfuerzos que caracterizan el ansia de saber, la

tendencia a la ilustración y el progreso y cultivo de la lengua en un pueblo.

Traductores hubo en abundancia en este reinado, que al propio tiempo que traían

a España y difundían el conocimiento de las obras clásicas antiguas y modernas

de otros países, enriquecían el idioma castellano, y ensanchaban su esfera.

Viéronse vertidas a la lengua vulgar de Castilla las obras de Plutarco, de

César, de Frontino, de Plauto, de Juvenal, de Apuleyo, de Salustio, de Ovidio,

alternativamente con las del Dante, del Petrarca y de Erasmo. Escribíanse en

lengua castellana con cierta gala y pulidez de estilo obras originales, no sólo

poéticas y de recreo, sino también científicas y graves, de medicina, de

astrología, de mística y literatura sagrada. Y por último, se dio una prueba

luminosa de los adelantos filológicos con la formación de vocabularios y

diccionarios, que es una de las grandes dificultades para la fijación de un

idioma, y el medio más conducente para facilitar su uso y hacer conocer su

riqueza. Por estos caminos, y merced a estos esfuerzos, llegó a adquirir la

lengua castellana, si no la perfección que alcanzó después, porque nunca un

idioma se perfecciona de repente, tal grado de reputación, que apenas entrado

el siglo XVI, en la misma Italia que tantas luces nos había prestado, se hizo

tan de moda, que según el autor del Diálogo de las lenguas, así entre damas

como caballeros pasaba por gentileza y galanía saber hablar castellano.

En cuanto

a las bellas letras y las producciones poéticas de imaginación y de recreo, el

historiador Bernáldez cuenta con razón entre las grandezas de la corte de

Castilla la multitud de poetas y trovadores y músicos de todas artes que en

ella había. Testimonio fehaciente de la afición y gusto por la amena literatura

que se desplegó entre los nobles, cortesanos y palaciegos de la reina Isabel,

son las Colecciones de poesías que con el título de Cancioneros se formaron en

aquella época, y señaladamente el General que se publicó en el primer tercio

del siglo XVI; en el cual, si bien se encuentran algunas composiciones anteriores

al reinado de los Reyes Católicos, las más pertenecen a su tiempo, y son obra

de personajes principales de la corte, tales como el almirante de Castilla,

primo hermano del rey don Fernando, los duques de Alba, Alburquerque y

Medina-Sidonia, los marqueses de Villena, los de Vélez, de Astorga y de

Villafranca, los condes de Benavente, Coruña, Castro, Feria, Haro, Paredes,

Ureña y Rivadeo, y otros nobles ilustres, como Jorge Manrique, de quien en otro

lugar hicimos ya mención honrosa, como el autor del Desprecio de la fortuna

Diego de San Pedro, como el cultísimo don Diego López de Haro, a quien el

erudito autor de las Quincuagenas apellidó espejo de los galanes de su tiempo,

y otros muchos que pudiéramos enumerar; sin que por eso dejaran de figurar entre

ellos personas e ingenios pertenecientes a la clase humilde, como Antón de

Montero, llamado el Ropero, Gabriel el Músico, Maestre Juan el Trepador, y

otros semejantes,

Mas si

bien, como dijo más adelante Lope de Vega, «los más de los poetas de aquel tiempo

eran grandes señores, almirantes, condestables, duques, condes y reyes,» ni

esto era nuevo, puesto que ya se había visto algo semejante en la corte de don

Juan II, ni desde este reinado aparece haber hecho grandes progresos la poesía

castellana, pues creemos con Prescott que las composiciones mejores del

Cancionero son las de aquella fecha, «sin que naciera después un poeta con

cualidades que pudiera compararse a la varonil energía de Mena o a las gracias

delicadas y brillantes de Santillana:» y que aquella colección hubiera podido

ganar no poco en mérito perdiendo mucho en volumen: lo cual no estamos lejos de

pensar que consistiera en que los entendimientos se aplicaron ya más a lo útil,

y no se limitaron tanto a las creaciones de la fantasía. Sin embargo, en un

país en que acababan de obrarse sucesos de tanta monta y trascendencia como la

conquista de Granada, la terminación de una guerra de ocho siglos, y el

descubrimiento de un mundo nuevo; en un país en que la lengua hacía tantos

adelantos y tenía tan elevados asuntos en que emplearse, no era posible que la

poesía se mantuviera en aquel estado y conservara aquellas formas pueriles y

aquellos hinchados conceptos. Nació, pues, otra poesía nacional, la poesía

patriótica y vigorosa de los romances moriscos; y todo anunciaba, y todo

concurría a promover el movimiento animado de la poesía varonil del siglo XVI.

Echáronse

también en este reinado los fundamentos de las representaciones teatrales. El

arte escénico, de que habían sido un anuncio imperfecto las representaciones

de los misterios sagrados que solían ejecutarse por el clero en las iglesias,

algunas groseras pantomimas populares, y tal cual diálogo o égloga en verso,

tomó forma dramática con la tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida por

el título de La Celestina, obra, a lo que se cree, de Rodrigo Cota el tío,

natural de Toledo, a quien se hace autor del Diálogo entre el Amor y un Viejo,

y de las Coplas de Mingo Revulgo, en otro lugar por nosotros citadas. Continuó

La Celestina, de que Cota escribió sólo un acto, el bachiller en leyes Fernando

de Rojas. Las églogas de Juan de la Encina, contemporáneo de Rojas, director

que fue de la capilla pontificia en Roma, y después prior de la iglesia de

León, dieron al drama una forma pastoril, lo mismo que sucedió en Italia. Las

composiciones fueron representadas en el palacio del duque de Alba su

protector, en presencia del príncipe don Juan y otros altos personajes. Tomó

este género de composición forma más regular y pronunciada bajo la pluma del

extremeño Bartolomé Torres Navarro, que caracterizó ya, por decirlo así, la

comedia española. En su colección de poesías dramáticas y líricas se encuentran

ocho comedias escritas en redondillas, en que se halla la división en jornadas,

con su especie de prólogo o exposición en que se da una idea general de la

comedia. Un impulso semejante al que había dado a la comedia Torres Navarro

dio a la tragedia el cordobés Fernán Pérez de Oliva, profesor de filosofía

moral y matemáticas en Salamanca, que tradujo y siguió a los trágicos

antiguos, y cuya reputación impulsó a otros a marchar por el mismo camino.

De modo

que el reinado de Fernando e Isabel, como dice un escritor erudito, «puede

considerarse como la época en que la poesía española separa la escuela antigua

de la moderna, y que abrió un ancho campo al talento poético que había de

elevar la literatura de España a tan alto grado y brillantez en el siglo XVI.»

III. Hijas de la imaginación las bellas artes como las bellas letras, sintióse también en España en este reinado el influjo de los modelos antiguos que resucitaba en Italia, como el de los autores clásicos. «Las novedades, dice el escritor que tan juiciosamente ha ilustrado el siglo literario de Isabel, que introdujeron entre nosotros algunos profesores de mérito, y el aplauso y aceptación que consiguieron los escultores Miguel Florentín y el desgraciado Pedro Torrigiano, atraídos a Castilla por la ilustración que empezaba a nacer entre los aficionados, fueron preludios de la revolución que hizo el famoso Berruguete en las artes, de donde acabó de desterrar el dibujo y formas de la edad media, y estableció las máximas que había aprendido en Italia en la escuela de Miguel Ángel, dejando preparado el teatro en que habían de brillar muy pronto los artistas españoles, y excitar la admiración y el aprecio general de Europa. La arquitectura, donde la introducción de novedades es de suyo más lenta y difícil, siguió también la marcha de las demás artes del diseño. Empezó por abandonar la servil imitación de los tiempos que habían precedido, y allanó el camino para que sus profesores viniesen a abrazar últimamente en el sistema griego el que reúne en el más alto grado la sencillez, la solidez y la belleza. Los

adelantos de la música indican

más bien la cultura que la sabiduría de una nación; y aun en esta parte no

careció Castilla de gloria en el reinado de doña Isabel. Cultiváronla con esmero

varios caballeros cortesanos, aun de los empleados en los cargos de mayor gravedad

e importancia, como don Bernardino Manrique, señor de las Atalayuelas, y

Garcilaso de la Vega, embajador en Roma, y padre del célebre poeta del mismo

nombre, que fue gentil músico de harpa, como cuenta Oviedo. El poeta don Juan

de la Encina y Francisco Peñalosa brillaron como músicos en la capilla de los

papas: pruebas todas de los adelantos del arte, y de cuán extendida se hallaba

su profesión entre los castellanos.»

IV.

Siempre más lento el progreso de las ciencias que el de las obras de

imaginación, menester es confesar que no fue grande ni extraordinaria la

lucidez con que brillaron aquéllas en el siglo que examinamos. La astronomía,

la cosmografía, la física y las matemáticas tenían sus profesores en las

universidades de Salamanca y de Alcalá. Mas los conocimientos en estas materias

no correspondían, ni al ejemplo que Portugal había dado desde el infante don

Enrique, ni a la revolución material y científica que el descubrimiento del

Nuevo Mundo estaba llamado a producir en el orbe. Este acontecimiento, y los

objetos y producciones que de aquellas regiones venían, no dejaron de excitar

el estudio de la historia natural y de la botánica y mineralogía, descuidadas y

casi desconocidas hasta entonces; y aunque no se hicieran en ellas tales

progresos que pudieran lisonjearla vanidad de la nación, al fin del reinado de

Isabel se comentaba en los escritos y en las cátedras a Plinio, y el

historiador Gonzalo Fernández de Oviedo escribía su Historia general y natural

de las Indias. De entre las ciencias de observación la medicina fue la que

floreció más en este período; se escribieron sobre ella obras apreciables, se

despojó del aparato escolástico que la afeaba, y se fue manteniendo el buen

nombre de la escuela castellana hasta la aparición del divino Vallés. Y la

agricultura, que entre las artes prácticas se miraba como plebeya y vulgar,

obtuvo cierta patente de nobleza desde que Gabriel de Herrera escribió su

Tratado.

Acerca de

la jurisprudencia dijimos lo bastante en el capítulo II cuando expusimos las

reformas y modificaciones que bajo el impulso y la protección benéfica de

Isabel había recibido la legislación castellana, y mencionamos los apreciables

trabajos del jurisconsulto Díaz de Montalvo, siendo, según observamos ya

entonces, la época de Fernando e Isabel una de las más favorables a los

progresos de la legislación y del derecho patrio, La historia comenzó a estudiarse

sobre principios más sólidos y científicos que los que se habían seguido antes;

apuntaba ya la inclinación a examinar los verdaderos fundamentos históricos,

los diplomas y documentos originales, y se formó en Burgos un archivo público a

cargo de Alonso Ruiz de la Mota, que desgraciadamente pereció a los pocos años

por una de esas revoluciones en que en España han sido tan mal librados esos

preciosos depósitos de la historia patria. Se empezaba a despojar la historia

de las áridas formas de la crónica, pero hubiera sido inútil pretender que la

alumbrara la luz de la sana crítica, fruto del juicio y del auxilio de otros conocimientos,

que sólo el tiempo había de desarrollar, y así no es extraño que en las obras

de Diego de Valera, de Rodríguez de Almela y otros escritores de aquella época,

faltara el juicio crítico y se admitieran las vulgaridades y fábulas que el

interés o la credulidad habían inventado en los tiempos anteriores.

Con mejor

éxito y más ventura se cultivaban las ciencias sagradas y eclesiásticas, como

basadas sobre principios y fundamentos bien diferentes de los de las ciencias

exactas y naturales. En esto sí que se experimentó visiblemente el espíritu

benéficamente impulsivo de la reina Isabel, porque eligiendo con su exquisito

tacto y ensalzando al profesorado y a las más altas dignidades de la Iglesia a

los varones más piadosos, doctos e ilustrados, pudo difundirse en las aulas de

las universidades y fuera de ellas la doctrina y la instrucción en las materias

de dogma, de teología y disciplina canónica de que tanto necesitaba el clero.

Mendoza, Talavera y Cisneros, todos tres elevados por la reina Isabel a la

dignidad arzobispal, el uno de la última capital arrancada al imperio

mahometano, los otros dos de la silla primada de España, fueron tres grandes

lumbreras que sobraban por sí solas para derramar copiosa luz por el vasto

horizonte de un siglo. Consejeros y directores de la conciencia de Isabel,

Mendoza, el gran cardenal, hombre de vasto y privilegiado ingenio, promovió

con ardor y con afán el estudio de las ciencias; la casa de don Fernando de

Talavera era una academia siempre abierta para la instrucción de la juventud,

y sus rentas se empleaban generosamente en la protección de la aplicación y del

talento; y el fruto de los esfuerzos del inmortal Cisneros, de quien tendremos

que hablar separadamente, por promover y fomentar la ilustración general del

clero, se vio muy principalmente en la famosa edición de la Biblia Políglota,

con que maravilló a toda Europa, y cuya importancia científica y artística

consideraremos también después.

V. El

arte militar fue indudablemente uno de los que progresaron más, y recibieron

más perfección en el reinado de Isabel y de Fernando. La guerra de Granada fue

la gran escuela práctica en que se formaron los insignes capitanes que algunos

años después habían de asombrar con su valor y su inteligencia a toda Europa.

La situación militar de aquella plaza explica por sí sola la duración de los

diez años que se gastaron en su conquista. Acaso entre todas las fortalezas que

hoy defienden todo el ámbito de la Península, no llegan ni con mucho al número

de castillos y fuertes de que los moros tenían erizado y como sembrado el

fragoso y enriscado territorio del reino granadino. Granada era una ciudad

fuerte, defendida en una vasta circunferencia por multitud de otras plazas y

pueblos amurallados, y castillos sueltos diestramente erigidos en cumbres, valles,

desfiladeros y gargantas, y era necesario sitiar y atacar un reino entero, como

se sitia y ataca una ciudad. A pesar de algunos adelantos que se habían hecho

en la artillería y en la tormentaria desde la invención de la pólvora, el arte

se hallaba todavía en mantillas. Para la conducción de los grandes trenes, y

especialmente de la artillería gruesa, por las veredas de un país cortado de

montañas, se necesitaban numerosos cuerpos de gastadores o peones, de

azadoneros y pontoneros, que fuesen desbrozando y allanando terrenos, abriendo

carriles, rellenando barrancos y construyendo puentes sobre las acequias y

ríos. La fabricación de pólvora, balas y tiros de piedra y hierro que entonces

se hacía en los campamentos mismos, exigía el concurso y cooperación de

multitud de carpinteros, herreros, pedreros, albañiles, carboneros y otros

oficiales, con sus herramientas, sus fraguas y otros aparejos indispensables

para las variadas y lentas operaciones de la fabricación. Supone esto el empleo

de millares de artesanos, así como se empleaban millares de bueyes y carros

para el trasporte y servicio de las grandes piezas de batir, y sólo así se

comprende también que en tan poco tiempo se pudieran construir obras tan

inmensas como las del sitio de Baza, e improvisarse ciudades regulares como la

de Santa Fe. Pero al propio tiempo se concibe la lentitud de las demás operaciones,

y sobre todo la duración de la conquista.

Nada se

fió a la casualidad en aquella célebre guerra; todo fue obra de un plan de

campaña hábilmente combinado, si se exceptúa la conquista de las primeras

plazas, como Alhama y alguna otra, que se debieron a un arranque de impetuoso

arrojo, y a la astucia y valor personal de algunos individuos. Adoptado después

un sistema general de bloqueo, se empleó oportunamente la marina de guerra en

interceptar al enemigo las comunicaciones y auxilios de municiones y víveres

que de otro modo hubiera podido recibir del continente africano; medio tanto

más indispensable y tanto más eficaz, cuanto que se trataba de un reino que

hervía de población, y para cuyo mantenimiento no bastaban los productos de su

feracísimo suelo. Menester era, sin embargo, privarle de sus propios y

naturales recursos, y de aquí el sistema de talas y las compañías regularizadas

de taladores con el objeto exclusivo de destruir las mieses, los viñedos, los

molinos y todos los medios de subsistencia, en que se emplearon a veces hasta

treinta mil peones.

Siendo la

artillería el arma más necesaria para el ataque en un país sembrado de

fortalezas y de castillos, se dedicaron los Reyes Católicos con el mayor ahincó

y afán al aumento y perfección de la tormentaria, a que estaba unido entonces

el ramo de ingenieros. Traían la pólvora de Valencia, de Barcelona, de

Portugal, de Flandes y de Sicilia, además de la que se fabricaba en los reales,

y se depositaba para su conservación en subterráneos hechos a propósito.

Hacían venir directores de artillería de Italia, Francia y Alemania, pero el

jefe de todos era un caballero español, el famoso ingeniero Francisco Ramírez

de Madrid, valeroso y entendido capitán, que dirigía hábilmente los ataques y

solía ser el primero en los asaltos. Se multiplicaron los cañones, se mejoró su

construcción, se dio más conveniente proporción a los calibres, se aminoró el

peso de los cuerpos arrojadizos, las baterías hacían mucho mayor número de disparos

y con más empuje que antes, se lanzaban mixtos y cuerpos incendiarios, y si no

obtuvo la artillería la perfección, la movilidad y la sencillez que ha

alcanzado en tiempos posteriores, adelantó por lo menos considerablemente.

Una de

las novedades más útiles y de los adelantos más provechosos de esta época fue

la institución de los hospitales de campaña, debida exclusivamente al talento,

a la piedad y a los sentimientos humanitarios de la reina Isabel, la cual

comenzó por hacer llevar a los reales grandes tiendas con camas y ropas para

la curación de los heridos y enfermos, enviando además por su cuenta médicos,

cirujanos, boticarios, medicinas y asistentes. Estas tiendas así preparadas y

surtidas de todo lo necesario llamábanse el Hospital de la Reina. Saludable y

benéfica institución, que derramó el consuelo en los corazones de los

desgraciados que sufrían por la causa de la religión y de la patria, que hizo

subir de punto el amor que ya por tantos títulos profesaba a su regia

protectora todo el ejército, y que hizo que se le diese el honrosísimo dictado

de Mater castrorum, la Madre de los reales.

La

organización que los Reyes Católicos fueron dando a la milicia correspondió a

su política general. Conveníales ir arrancando la fuerza material de las manos

de una aristocracia turbulenta, y buscar un apoyo en el pueblo contra el

desmedido y peligroso influjo de los prelados, magnates y ricos-hombres,

dueños hasta entonces de multitud de fortalezas y de muchedumbre de vasallos,

con que hacían en paz y en guerra un contrapeso que muchas veces vencía el del

poder real. La creación de la Hermandad fue, como ya hemos observado, un

ensayo hecho con el mejor éxito en este sentido.

Con la

mira siempre de fortalecer el poder de la corona, apoyándose en el pueblo, al

propio tiempo que de debilitar el influjo de la nobleza, luego que dieron feliz

término a la guerra de Granada cuidaron de organizar la fuerza pública sobre

una base diferente de la que hasta entonces había tenido, levantando cuerpos

ordinarios y permanentes de caballería, y haciendo después un alistamiento

general del reino para el servicio militar con arreglo a la población,

destinando a la milicia la duodécima parte de los vecinos útiles desde la edad

de 20 a 45 años, excluyendo ó exceptuando los individuos de las

municipalidades, los clérigos, los hidalgos, los pobres de solemnidad, y

nombrando los mismos pueblos los que habían de hacer el servicio efectivo. De

modo que la institución de la Hermandad fue una especie de guardia civil, y la

formación de cuerpos de caballería y el alistamiento de la gente de a pie,

fueron dos grandes pasos y una buena preparación para el establecimiento de un

ejército permanente. Veremos cómo lo intentó más adelante el cardenal

Cisneros. Tal vez el ejemplo de la infantería suiza, de aquellos cuerpos

mercenarios que en 1486 vinieron al servicio de los reyes de España, como otros

habían estado ya al de Francia, y que por su excelente táctica y disciplina

llegaron a ser nombrados por algunos los maestros de Europa, dio a conocer la

importancia de la infantería que tan mal se comprendió en la edad media, y que

tardó ya poco en reconocerse y mirarse como el nervio y la fuerza principal de

los ejércitos. De ello dieron buen testimonio los famosos tercios españoles, que

a las órdenes del valeroso Gonzalo de Córdoba y otros esforzados capitanes

triunfaron en Nápoles y vencieron las mejores tropas de Europa, como luego

habremos de ver. Ello es que la teoría del arte militar obtuvo grandes

adelantos en esta época, y que en ella se preparó una revolución en la

organización, en la ordenanza, en la táctica, en la disciplina y en las

evoluciones de los ejércitos, de que veremos muestras antes de terminar el

reinado de los Reyes Católicos.

VI. Hemos

examinado la conducta, el gobierno y la política de Fernando e Isabel en las

materias, al parecer, más incoherentes y heterogéneas de la administración y

gobernación de un Estado, y el celo y solicitud con que de todo cuidaban y a

todo atendían, desde las labores pacíficas de la agricultura hasta las agitadas

operaciones de la guerra, desde los más menudos reglamentos de comercio, hasta

las ordenanzas para los más altos tribunales de justicia. Róstanos considerar

su sistema, sus principios, su manera de conducirse y de manejarse en los

negocios eclesiásticos.

Se equivocaría

grandemente el que no viera en estos dos grandes monarcas sino los fundadores

de un tribunal inquisitorial, severo, adusto y sombrío, los expulsadores de los

judíos de España, y los perseguidores inexorables de la herejía y de la

impiedad; y erraría lastimosamente el que sin otra consideración los calificara

de intolerantes y de fanáticos. Nada distaría tanto de la verdad como este

juicio. Si por desgracia, cediendo a las ideas dominantes de su siglo; si por

respeto al dictamen y consejo de prelados y varones venerables, que pasaban por

los más ilustrados de su tiempo, incurrieron en errores lamentables sobre

estas materias, o no previeron las consecuencias de instituciones y medidas

que pudieron parecer convenientes en aquellas circunstancias, la religiosidad

de estos dos príncipes, y señaladamente de la reina Isabel, distaba tanto de la

superstición como de la incredulidad; su devoción era sincera, ilustrada y

sólida; erigía santuarios, y labraba por su mano adornos para los templos, pero

no hacía a la religión instrumento de su política; respetaba a los sacerdotes y

prelados, defería a sus consejos, y les daba influencia en los negocios, pero

no buscaba en los ministros de la religión cortesanos que la adularan, ni era

la lisonja sino la virtud la que les abría el camino para el episcopado, ni el

carácter sacerdotal les servía de salvaguardia si faltaban a sus deberes, o cometían

excesos. Y hemos dicho que tal era señaladamente la religiosidad de la reina

Isabel, porque el rey su marido, sin dejar de ser también piadoso y devoto,

«era menos delicado que su mujer en estas materias.»

Nunca

Isabel dejó de venerar a los sacerdotes; mas si éstos delinquían, tampoco

dejaba nunca de alcanzarles la severidad de su justicia. En 1486 un clérigo de

Trujillo cometió un delito por el cual mereció que la autoridad civil le

encarcelara. Otros clérigos parientes suyos apelaron a la inmunidad del fuero,

e intentaron libertarle de la prisión y que le juzgara sólo el tribunal

eclesiástico. Negóse a ello la autoridad, y los clérigos, proclamando que se

hacía un desacato a la Iglesia, conmovieron y amotinaron el pueblo hasta el

punto de propasarse a romper las puertas de la cárcel y extraer de ella al

eclesiástico delincuente y a los demás presos. Noticiosa de este desmán la

reina Isabel, y queriendo castigar el ultraje hecho a los representantes de la

autoridad real, envió inmediatamente un cuerpo de su guardia que prendiera los

principales alborotadores. Algunos de éstos pagaron su crimen con la vida, y

los eclesiásticos promovedores del tumulto fueron exiliados del reino.

En

armonía estaba este proceder con el que ya desde el principio de su reinado y

en circunstancias más delicadas y difíciles habían usado los Reyes Católicos

con el arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, cuando se declaró en favor del

rey de Portugal y se preparaba a recibirle en su villa de Talavera, haciendo

allegamientos de gentes para ello. «Nos deliberaremos (decían los monarcas en

carta al corregidor, alcaldes, alguacil, regidores, caballeros, hombres buenos

y jurados de la ciudad de Toledo). Nos deliberaremos lo que se debe hacer por

quitar al dicho arzobispo la facilidad de hacer los tales escándalos y

allegamientos de gentes, que es mandar secrestar las rentas de los pechos y

derechos pertenecientes a la dicha mesa arzobispal, e las poner en secrestación

e de manifiesto en poder de personas fiables e aceptas á Nos e a nuestro

servicio, según vereis por nuestras cartas. Nos

vos mandamos que si excomuniones ó entredichos tentaren de poner, non dedes

logar á ello, pues non son jueces nin tienen poder para ello. Y para lo resistir vos juntareis todos con

Gómez Manrique del nuestro consejo y nuestro corregidor de esa ciudad, al cual

Nos enviamos mandar que proceda contra los que lo tal tentaren de facer y

guardar»

Al paso

que el rey, y principalmente la reina daban ejemplos continuos de profunda

veneración al sacerdocio, no perdían ocasión uno y otra de defender con energía

y entereza las prerrogativas reales contra todo intento de parte del clero que

directa o indirectamente tendiera a atacarlas o disminuirlas, trabajando

constantemente por redimir la potestad temporal de las usurpaciones que en su

jurisdicción había hecho aquel cuerpo en los débiles reinados anteriores, y por

establecer la justa línea divisoria entre ambas potestades. En 1491, habiendo

la chancillería de Valladolid admitido una apelación al papa en negocio que

pertenecía exclusivamente a la autoridad real, la reina Isabel depuso de sus

cargos a todos los oidores, incluso el presidente don Alonso de Valdivieso,

obispo de León, nombrando otros magistrados y dándoles por presidente al obispo

de Oviedo, «y con este acto de vigor, dice el juicioso autor del Elogio de la

reina Isabel, enseña a los demás tribunales a discernir entre los justos

límites del imperio y del sacerdocio.»

Jamás

abandonaron los Reyes Católicos esta digna y firme actitud en cuantas

negociaciones les ocurrieron con la silla apostólica en asuntos de jurisdicción

eclesiástica y civil. «Si la ambición, dice el erudito académico español que

acabamos de citar, si la ambición, que tal vez se atreve a lo más sagrado,

sorprende y arranca en la curia provisiones de obispados en extranjeros

quebrantando los derechos de presentación, Isabel hace anularlas y guardar el

respeto que se debe a la fe de los tratados y libertades de la Iglesia de

España. En las instrucciones a sus embajadores en Roma brillan los rasgos de una piedad ilustrada, que sabe hermanar el honor

del cielo con el bien e interés de los hombres.» Con efecto, en las

instrucciones dadas por los Reyes Católicos en 20 de enero de 1486 al conde de

Tendilla, su embajador en Roma, sobre diferentes asuntos que debería solicitar

de la Santa Sede, se hallan los notables párrafos siguientes: «Que se provean

las iglesias de España en naturales y no en extranjeros, igualmente que de los

maestrazgos, aunque vaquen en corte de Roma, en las personas que los reyes

propusieren, y que no se difiera su provisión. Que se reduzca la de los

deanatos al derecho común, dando libertad a los cabildos para que elijan deanes

y los confirmen los prelados. Que solicite nueva bula, confirmando la obtenida

por Enrique IV para que no se pro vean beneficios ni dignidades en extranjeros

por autoridad apostólica ni ordinaria, nin por ningunas ni algunas gracias

expectativas, nin provisiones, nin resinaciones, nin en otra manera. Que se

les dé facultad para nombrar prelados ú otras personas que puedan proceder

contra otros prelados ó clérigos que cometiesen delito lesee Majestatis, y

prenderlos y privarlos de sus dignidades y rentas, etc.»

Pero en

lo que se mostraron más enérgicos y severos fue en lo relativo al obispado de

Salamanca, que el papa había provisto en otra persona que la presentada por

ellos. Encargábanle a su embajador pidiera a Su Santidad hiciese de modo que el

nombrado por la corte de Roma dejara aquella iglesia. Y le podéis

certificar, añadían, que no nos desistiremos de ello en manera alguna fasta

que esta nuestra suplicación haya cumplido efecto, y aun diréis á Su Santidad

que ya puede entender cómo podremos tolerar en ninguna manera que un natural

nuestro y tal como aquel haya de tener esta iglesia ni otra ninguna en nuestros

reinos y aunque de Su Santidad nos

maravillamos que sabiendo quánto deroga esto á nuestro honor y preeminencia y

quánto enojo tenemos en ello, y quánto firmada y determinada está nuestra

voluntad á que por via del mundo aquél no tenga esta iglesia suplicárnosle con mucha instancia quánto

nos va en que aquel non salga con este tan dapnado negocio }y que

no nos dé ocasión á que mandemos al dicho Diego Melendezla enmienda que en tal

caso se debe tomar, y darle el castigo que tan grande crimen contra Nos

cometido y tan feo fecho meresce, lo qual á Nos será forzado de hacer por que á

otros sea escarmiento, si Su Santidad no provee como luego deje la dicha

iglesia, para que sea luego de ella proveído el dicho Dean…

Con la

misma firmeza pretendían que no pudieran publicarse indulgencias de ningún

género en España, sin previo examen y aprobación de su consejo. «Que Su

Santidad (le decían en 1493 a su embajador en Roma, don Diego López de Haro)

mande suspender todas las indulgencias, plenarias y non plenarias, y mando que

ninguna persona eclesiástica ni seglar pueda usar ni publicar las tales

indulgencias apostólicas, ni otras algunas si les fuesen dadas o concedidas,

sin que primeramente sean traídas a nuestro consejo, donde hay prelados y otras

personas eclesiásticas de ciencia y conciencia, para que las vean y examinen y

si fallaren que se deben publicar se publiquen, y si de otra manera las

publicaren, Nos podemos proceder contra ellos sin incurrir por ellos en censura

algunas»

De esta

manera y con el propio interés y celo, y sin faltar nunca al respeto y

veneración que se debe a la autoridad pontificia, y queriendo contar siempre

con su beneplácito, y marchar acordes en todo cuanto fuese posible con la Santa

Sede, procuraban aquellos piadosos y católicos monarcas mantener los derechos y

prerrogativas reales, defender las regalías de la corona en el ejercicio de la

potestad temporal, sostener el patronato regio de la Iglesia española,

resistir con entereza cuanto creyeran podía lastimarle, y establecer la

conveniente división entre las dos potestades eclesiástica y civil, sin meterse

la una en la jurisdicción de la otra

Las

costumbres del clero se habían, por mil lamentables causas, adulterado y

corrompido, y su reforma fue uno de los cuidados que ocuparon más y en que

insistieron con más ahínco los Reyes Católicos. Además de las muchas

provisiones y ordenanzas que a este fin dictaron de propia autoridad, y de las

cuales hemos citado algunas en la primera parte de este capítulo, no perdían

ocasión de interesar al romano pontífice, y de solicitar su poderosa

cooperación al grande objeto de moralizar el cuerpo eclesiástico. «Así pues, le

decían al conde de Tendilla, su embajador en Roma, le comunicareis a Su

Santidad la bondad de la ley que decretamos en las cortes de Toledo del año 80,

contra el amancebamiento de los clérigos y frailes y su castigo», y concluían

encargándole trabajase porque Su Santidad la confirmara Y como supiesen que

había muchos que acogiéndose al manto de la inmunidad eclesiástica, cometían

delitos en la confianza de sustraerse a la jurisdicción y al castigo de la

autoridad civil, decíanle al embajador en otro párrafo de las instrucciones: « Por

tanto, porque algunas veces en nuestros reinos y tierras por algunas personas

confiando en la primera tonsura que recibieran se cometen muchos y grandes y enormes

crímenes y delitos, las cuales tonsuras los padres los obligan tomar en su

mocedad, y no porque su voluntad e intención sea que sus hijos sean clérigos, sino

porque si les acaeciere cometer algún crimen sean defendidos por los jueces de

la Iglesia, y así no ser castigados por los males y crímenes que cometieren, y

por ello los tales clérigos se dan a esos males en razón del privilegio

clerical a sabiendas que los jueces eclesiásticos los defienden y amparan excomulgando

a los jueces seglares que tienen por deber castigar tales delitos, y si son

condenados a prisión eclesiástica enseguida los sueltan, por lo que la osadía de la impunidad por el crimen revierte

contra el Señor al que sirven perseverando en el delito, etc.» Y prescriben

seguidamente las obligaciones y los trajes que han de guardar y traer para

gozar de las inmunidades y privilegios eclesiásticos.

«Si las

órdenes religiosas, dice el autor del Elogio de Isabel, olvidan su fervor

primitivo, y sirven de escándalo y mal ejemplo. Isabel no sosiega hasta conseguir

una reforma saludable.» Por desgracia los escándalos de las órdenes religiosas

eran demasiado ciertos. «Apenas resplandecía en ellas alguna pisada de sus

bienaventurados fundadores,» decía el piadoso franciscano fray Ambrosio

Montesino, predicador de los Reyes Católicos. El ilustrado Cura de los

Palacios habla en su historia de los excesos de los regulares de ambos sexos.

Y otro respetable historiador contemporáneo, el ilustre Gonzalo Fernández de

Oviedo, con menos rebozo, y más sencillez y desaliño, estampa la frase de que

«tenían hijos los frailes y monjas como si no fuesen religiosos.» Imposible era

que permitiesen la continuación de tales escándalos monarcas tan piadosos como

Fernando e Isabel, y al pedir al padre universal de los fieles la reforma de

los institutos monásticos, le decían a su embajador el conde de Tendilla con

acento entre indignado y sentido: «Porque en estos nuestros reinos hay muchas

órdenes, religiones y monesterios, que no guardan su religión, ni viven honestamente

como deben, son que son deshonestos en la administración de los bienes de las

mismas casas, de lo cual nacen muchos escándalos e inconvenientes y sirven de

mal ejemplo en los lugares donde están las tales casas y monasterios, en

detrimento del Señor al que deben servir dando ejemplo, etc.» Y proponían los

medios de reforma que creían más convenientes, solicitando la aprobación y

confirmación de Su Santidad. Punto fue, sin embargo, el de la reforma y mejora

de la disciplina regular, en que halló después no menos oposición el ilustre

cardenal Cisneros, cuando intentó realizarla con mano firme, según veremos más

adelante.

Las

órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava habían adquirido en el

reino una influencia y un poder correspondiente a las grandes riquezas que

habían acumulado, y a las mercedes y distinciones con que todos los monarcas

las habían favorecido. Dueños de inmensas rentas, señores de multitud de

lugares, de vasallos y de castillos, jefes natos los grandes maestres de las

órdenes de una milicia siempre organizada y siempre a su devoción, eran los

verdaderos magnates del reino. El gran maestrazgo de Santiago había sido

considerado y apetecido siempre como la más alta y pingüe dignidad del Estado,

y como tal la poseían o la codiciaban los favoritos de los reyes y los

príncipes mismos de la sangre.

Su poder

había llegado a rivalizar muchas veces con el de los monarcas: en más de una

ocasión los orgullosos jefes de estas milicias sagradas habían hecho bambolear

el trono de Castilla. Cierto que habían prestado servicios eminentes a la

cristiandad, a la corona y al Estado. En la gran lucha contra los infieles mil

veces aquellos prelados guerreros, siendo los primeros en las batallas,

conduciéndose como los más bravos campeones y prodigando su sangre en los

combates, abatieron los pendones del islamismo y salvaron la causa de la

religión y de la independencia española. Incontestables eran los servicios

prestados por estas congregaciones semi-monásticas semi-guerreras. Pero el

tiempo las había viciado, como suele acontecer con toda institución humana. Los

maestres y comendadores, orgullosos con su poder, con su influjo y con su

opulencia, habíanse vuelto ambiciosos, turbulentos y agitadores; promovían

sediciones, acaudillaban bandos, se hacían jefes de partidos, y menospreciaban o

desafiaban la autoridad real. Codiciados como eran los cargos de grandes

maestres, en cada vacante que ocurría se desbordaban las ambiciones de los

pretendientes, no había linaje de intriga que no se pusiera en juego, hacíanse

enconada guerra las parcialidades, y cada nuevo nombramiento producía una

conmoción en el Estado.

A estos y

otros inconvenientes procuraron poner remedio con hábil y sabia política los

Reyes Católicos. Mas no podían hacerlo sino muy imperfectamente mientras se

mantuviera viva la lucha con los sarracenos, para la cual tan necesaria y útil

les era la eficaz cooperación de aquella caballería religiosa. Concluida

felizmente la guerra de Granada, faltó ya el objeto principal del instituto de

las órdenes, y entonces fue cuando Fernando e Isabel llevaron a cabo con

admirable tino y destreza una de las reformas que hacen más honor a su

política, que dieron más fuerza y robustez al poder real, que acrecieron más

las rentas de la corona, y que afianzaron más la tranquilidad del Estado

cerrando la puerta a muchas ambiciones y quitando ocasiones de turbulencias.

Hablamos de la incorporación de los tres grandes maestrazgos a la corona, o sea

de su administración, primeramente vitalicia, y después perpetua, concedida a

los reyes por los papas Inocencio VIII y Alejandro VI, medida que abatió

aquella clase poderosa, y con la cual el trono cesó de ser el juguete de la

ambición y osadía de aquellos triunviros medio religiosos medio soldados que

llamaban grandes maestres.

VII.

Mientras Fernando e Isabel destruían con las armas los últimos restos y

baluartes del antiguo imperio del Islam en España, mientras con un edicto

expulsaban la raza judaica de los dominios españoles y en tanto que con

incansable celo y sabia política reformaban y mejoraban todos los ramos de la

administración pública, y daban firmeza y esplendor al trono, bienestar y

prosperidad a sus súbditos, y gloria y engrandecimiento al reino, el tribunal

de la Inquisición, que en nuestro capítulo III dejamos establecido y

organizado, y que desde su principio había comenzado a mostrarse adusto y

severo, continuaba funcionando con prodigiosa actividad bajo la dirección del

terrible Torquemada. Este fanático magistrado, lejos de templar el rigor con

que había empezado a actuar el Santo Oficio, y sobre cuyo proceder se habían

dirigido ya muchas quejas al papa Sixto IV, infundía el terror y el espanto por

el amargo celo que desplegaba en la persecución y castigo de los sospechosos

en la fe, o de los que le eran denunciados como tales. Había aumentado las

primitivas constituciones añadiéndoles en diversos años diferentes ordenanzas y

capítulos, además de algunas instrucciones particulares para cada uno de los

destinos del Santo Oficio. Ávido de poder este tribunal, y principalmente el

inquisidor Torquemada, arrogábase facultades de que no estaba investido, lo

cual suscitó desde luego multitud de competencias de jurisdicción entre otros

tribunales y autoridades eclesiásticas y civiles, que comúnmente se decidían en

favor de los inquisidores, o se sometían a la decisión del Consejo de la

Suprema, que era igual para el resultado. Consistía esto en la protección que

el rey Fernando dispensaba al Santo Oficio, creyendo o calculando que convenía

ensanchar todo lo posible su autoridad para purificar el reino de herejes y de

herejías. Fuertes con este apoyo los inquisidores, humillaban y sonrojaban

muchas veces a los demás magistrados, obligándolos a dar satisfacciones o

hacer penitencias públicas, suponiéndolos incursos en censuras como enemigos o

impedientes de los derechos y ejercicio del Santo Tribunal. Las muchísimas

apelaciones y recursos que los procesados por el tribunal de la fe hicieron en

aquel tiempo a Roma, y los breves, bulas y resoluciones que continuamente estaban

expidiendo los pontífices, prueban cuánta era la actividad de Torquemada, y

cuán avaro era de extender y ampliar los límites de su jurisdicción.

So

pretexto de descender de línea de judíos, hizo procesar a los obispos de Ávila

y de Calahorra, don Juan Arias Dávila y don Pedro de Aranda. Este último llegó a

verse privado de todas las dignidades y beneficios, degradado y reducido al

estado laical, y murió preso en el castillo de Sant-Ángelo de Roma. El primero

salió victorioso de su proceso personal, pero en cambio el inexorable

inquisidor formó empeño en condenar la memoria de su padre Diego Arias Dávila,

judío converso, contador mayor de Hacienda que había sido de los reyes Juan II

y Enrique IV, y haciendo recibir información de haber muerto en la herejía

judaica, logró que sus bienes fuesen confiscados, desenterrados sus huesos y

quemados, juntamente con su efigie. Los libros no estaban más a cubierto de la

persecución del terrible dominicano que las personas: en 1490 hizo quemar muchas

biblias hebreas; no nos dicen lo que las hacía sospechosas; y más adelante en

auto público de fe, que se celebró en la plaza de San Esteban de Salamanca, se

refiere haberse quemado más de seis mil libros que decían contener doctrinas

judaicas, o bien de magia, hechicerías y cosas supersticiosas.

Sabido es

cuánto arreció el furor del Santo Oficio en el tiempo del primer inquisidor

general fray Tomás de Torquemada, desde su nombramiento en 1483 hasta su

muerte acaecida en 1498. Y decimos que es sabido, porque su nombre pasó a la

posteridad y es pronunciado todavía con cierta especie de terror, por desgracia

no injustificado, mirándosele como el representante del fanatismo más furioso y

más implacable. Tal vez un buen deseo, un sentimiento laudable de humanidad, de

que nosotros también participamos, mueve hoy a muchos, más que la solidez de

los fundamentos que para ello tengan, a sospechar de un tanto exagerado el

cómputo de sentenciados y penados que hace el historiador de la Inquisición.

Nosotros, que por amor a nuestra patria y a la dignidad del hombre

apeteceríamos igualmente poder acreditar o de falsa o de exagerada la cifra de

las víctimas, la hallamos desgraciadamente en consonancia con los datos que nos

suministran escritores contemporáneos y testigos, como Hernando del Pulgar,

Andrés Bernáldez, Pedro Mártir de Angleria y Lucio Marineo Sículo; historiadores

graves, aunque posteriores, como Jerónimo de Zurita y Juan de Mariana, adictos

unos a la Inquisición y otros no enemigos suyos, y los documentos de los

archivos que hemos podido examinar. El mismo papa Alejandro VI, movido por

tantas quejas como recibía contra el furibundo inquisidor, tuvo por prudente en

1494, ya que por consideración al rey no se atreviera a privarle de la

autoridad de que le había investido, nombrar otros cuatro inquisidores con

igual potestad a la suya, como para templar o neutralizar su sanguinario furor.

De esta

manera, mientras a impulsos del ejemplo de la reina Isabel y a la sombra de su

benéfica protección se vivificaban los talentos y se desarrollaban los

gérmenes de una civilización saludable, los inquisidores, abusando desde el

principio de una institución, que ejercida dentro de los límites de la justicia

y de la templanza hubiera podido tal vez ser beneficiosa, arrogándose una

autoridad que no les competía, invadiendo la jurisdicción de otras potestades

legítimas, desplegando un exagerado celo religioso, y un furor sanguinario el

más opuesto al espíritu de lenidad del Evangelio, infundían el terror y el

espanto en los unos, la hipocresía en los otros, el recelo, la desconfianza y

la suspicacia en los más, encogían o ahogaban el pensamiento, acostumbraban al

pueblo al espectáculo horrible de ver quemar los hombres vivos por errores de

entendimiento, creaban un poder nuevo en el Estado, y echaban las semillas de

la larga lucha que había de sostenerse en los siguientes siglos entre el poder

inquisitorial y las potestades legítimas eclesiástica y civil, de que

empezaremos a ver grandes ejemplos en el siguiente reinado. El rey Fernando

protegía las invasiones del Santo Oficio, porque así convenía a sus miras

políticas, y la reina Isabel, deferente en materias religiosas al dictamen y

consejo de su marido y de sus directores espirituales, creía en su conciencia

deber tolerarlo aún contra los sentimientos de su piadoso y benigno corazón,

persuadida de que en aquel mismo sacrificio de sus sentimientos hacía el mayor

servicio a la religión católica.

VIII. En

medio de tantos y tan graves cuidados pertenecientes todos al gobierno interior

del reino, no desatendían Fernando e Isabel a las relaciones diplomáticas

exteriores, antes las conducían con aquel tacto y habilidad de que dieron tan

insignes ejemplos. Hubo, sobre todo, un asunto importante, de que nuestros

escritores han descuidado de hablar, defraudando a Isabel de una de sus

mayores glorias, por la destreza diplomática con que supo manejarle. Nos

referimos a las pretensiones siempre vivas de Portugal sobre los derechos al

trono de Castilla de aquella doña Juana la Beltraneja, a quien nuestros

historiadores por lo común se han contentado con dejar profesa en un convento

de religiosas de Coimbra.

Lejos, no

obstante, de haberse amortiguado bajo la toca y el voto monástico las antiguas

aspiraciones de doña Juana a la corona real de Castilla y las de los príncipes

portugueses parciales de la Excelente Señora, apenas llevaba dos años de

clausura la Monja que decían los españoles, cuando el rey don Juan de Portugal,

con el fin de suscitar competidores a doña Isabel dentro de la Península, y de

contrariar la buena inteligencia en que estaban los Reyes Católicos con su

primo el duque de Braganza, sacó a doña Juana del claustro y le puso casa y

servicio de princesa. Llevando más adelante la irreverencia a los votos

religiosos y la infracción del tratado de Moura, intentaba casarla con el rey

Francisco Febo de Navarra. Absorbida entonces la atención de Fernando e Isabel

en la guerra contra los moros, y no pudiendo emplear en Portugal las fuerzas

que necesitaban para apoderarse del reino granadino, la prudencia les aconsejó

recurrir a medios diplomáticos para frustrar los planes del portugués. Al

efecto propusieron a la condesa de Foix, madre del monarca navarro, la boda de

su hijo con la princesa doña Juana, hija de los Reyes Católicos, la que después

fue reina de Castilla. Mas habiendo fallecido el rey Francisco Febo (enero

1483), y sucedídole en el trono su hermana doña Catalina, los monarcas

castellanos pidieron entonces la mano de la nueva reina de Navarra para su

hijo el príncipe heredero don Juan.

Entretanto

la Excelente Señora pasaba una vida semi monástica semi seglar, viviendo unas

veces dentro, otras fuera del claustro, y en 1487 continuaba usando el título

de reina. Un breve del papa Inocencio VIII en que censuraba como antirreligiosa

aquella conducta, y en que prohibía a doña Juana salir del monasterio y darse

el título de reina, y amenazaba con todo el rigor de las penas eclesiásticas a

todo el que fomentase o auxiliase sus profanas pretensiones, no bastó ni o

hacer desistir o la familia reinante de Portugal, ni o tranquilizar o la reina

de Castilla. En su consecuencia negoció esta señora el matrimonio de su hija

doña Isabel con el príncipe heredero de Portugal don Alfonso, que se realizó en

1490. Mas la prematura y desastrosa muerte de este príncipe a los pocos meses

de su enlace, desanudó otra vez los vínculos que comenzaban a unir a las dos

casas reales.

Todavía

más adelante veremos cómo se trató de resucitar los pretendidos derechos de la

célebre Beltraneja a la corona de Castilla; mas esto pertenece ya a una época a

que no nos hemos propuesto llegar en este capítulo.

CAPÍTULO XLIVGUERRA DE NÁPOLES.—EL GRAN CAPITÁNDe 1493 a 1498

|

VISTA EXTERIOR DE LA GALERÍA DEL PATIO DE SAN GREGORIO (VALLADOLID) |

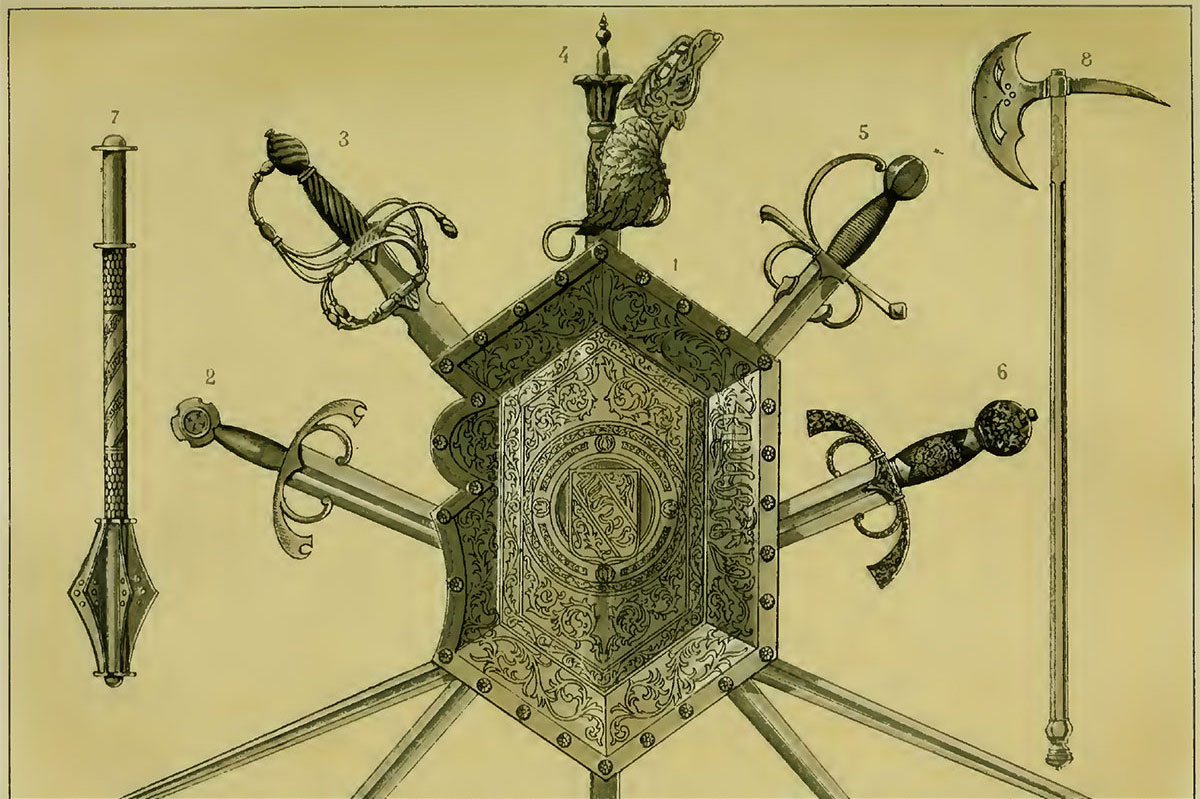

ARMAS DE

LOS SIGLOS XV Y XVI

1. Escudo

mudéjar. - 2. Espada de Isabel la Católica. - 3. ídem de Felipe el Hermoso. -

4. ídem de Suero de Quiñones. - 5. ídem de la época: ignórase á. quién

perteneció. - 6. ídem del Gran Capitón. - 7 y 8. Hacha y maza de armas.

( Til n.°

1 existe en Barcelona, el n.° 4 en el Museo de Artillería y los restantes en la

Armería Real de Madrid)

|

MONASTERIO DE GUADALUPE ( CÁCERES). |