| cristoraul.org |

SALA DE LECTURA B.T.M. |

| Historia General de España |

|

|

|

CAPÍTULO

IV.

SANCHO

IV (EL BRAVO) EN CASTILLA.

De 1284

a 1295.

La

muerte de don Alfonso el Sabio de Castilla facilitó a su hijo don Sancho la

posesión de una corona que se había anticipado a ceñir. En Ávila, donde se

hallaba cuando recibió la nueva del fallecimiento de su padre, le hizo pomposas

exequias y se vistió de luto. Terminados los funerales, pasó a Toledo con su

esposa doña María de Molina, y allí fue solemnemente reconocido y jurado rey de

Castilla y de León, cambiando en el acto el negro ropaje de duelo por las

brillantes vestiduras e insignias reales (30 de abril, 1284). Prelados, nobles

y pueblo, aún aquellos mismos que habían seguido con más constancia el partido

de su padre, se apresuraron a saludarle como a legítimo soberano; y él, que tan

poco escrupuloso se había mostrado en la observancia del orden de suceder en el

reino, se dió prisa a hacer jurar en las cortes de

Toledo por heredera del trono a su hija única la infanta doña Isabel, niña

entonces de dos años, para el caso en que no tuviese hijos varones. Así

quedaron otra vez excluidos por un acto solemne de la herencia del trono los

hijos de su hermano mayor don Fernando, los nietos de Alfonso el Sabio de

Castilla y de San Luis de Francia, los infantes de la Cerda.

Solamente

su hermano el infante don Juan que se hallaba en Sevilla, reclamaba para sí la

herencia de los reinos de Sevilla y Badajoz que en su segundo testamento le

había asignado su padre, y se disponía, ayudado de algunos parciales, a

sostener su derecho con las armas; pero faltábale el

apoyo de los sevillanos mismos, y acudiendo don Sancho con su natural

actividad, desbarató fácilmente sus planes, y habiéndole sometido entró el

nuevo rey en Sevilla en medio de las aclamaciones del pueblo. El rey Mohammed

II de Granada, aliado ya de Sancho siendo príncipe, le envió la enhorabuena de

su proclamación. El de Marruecos, amigo y auxiliar de su padre, despachóle a Sevilla uno de sus arraeces llamado Abdelhac para decirle que quien había sido

amigo del padre podía también serlo del hijo, y que deseaba saber cómo pensaba

y cuáles eran sus disposiciones respecto a él. «Decid a vuestro señor, contestó

Sancho con arrogancia, que hasta ahora no ha talado ni corrido las tierras con

sus algaras; pero que estoy dispuesto a todo; que en una mano tengo el pan y en

la otra el palo; que escoja lo que quiera». No olvidó el musulmán la

jactanciosa contestación; pero previendo también el castellano los efectos, prevínose para la guerra. Entre otras medidas llamó al famoso marino de Génova, Micer Benito Zacarías, que vino con doce

galeras genovesas, y al cual nombró temporalmente almirante de la flota que

pensaba emplear para impedir al rey de Marruecos la entrada en la Península,

dándole seis mil doblas mensuales, y además a título hereditario el puerto de

Santa María con la obligación de mantener allí perpetuamente una galera armada

y avituallada para el servicio del rey.

En las cortes que aquel año celebró don Sancho en Sevilla anuló muchos de los privilegios y cartas que había otorgado a los pueblos que siendo infante le ayudaron a ganar la corona. Regresando después a Castilla, tuvo con el rey don Pedro III de Aragón su tío la entrevista de Siria de que hemos hablado en el anterior capítulo, en que le ofreció ayudarle contra todos los hombres del mundo, siempre que no tuviera que emplear sus armas contra Abu Yussuf. Visitó algunos países de Castilla que quejosos de la revocación de sus mercedes se habían alterado; restableció el orden castigando a los descontentos, y haciendo en ellos justicia, cuya justicia, según la crónica, era «matar a unos, desheredar a otros, y a otros echarlos del reino tomándoles sus haciendas». Así pasó hasta fines del año 1284. En los principios del siguiente, habiendo reunido don Sancho todos los hidalgos del reino de Burgos, les expuso que el rey Abu Yussuf de Marruecos había invadido Andalucía, devastado las tierras de Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia y puesto cerco a Jerez, y que por lo tanto necesitaba de su auxilio para hacer la guerra al musulmán: todos unánimemente se le prometieron, y se hizo un llamamiento a todos los concejos y milicias. Como por este tiempo amenazara el rey Felipe el Atrevido de Francia invadir el reino de Aragón, envió a requerir a Sancho de Castilla para que no auxiliase al aragonés, excomulgado como se hallaba por el Papa, privado de su reino, y dado éste a su hijo Carlos de Valois. Ni al castellano le convenía malquistarse con el monarca francés, de cuya amistad con el Papa se prometía servicios que no podía hacerle su tío el de Aragón, ni la situación de su reino, invadido por los africanos, le permitía distraer sus fuerzas para dar socorro al aragonés. Por eso cuando Pedro III de Aragón reclamó su ayuda contra el rey de Francia en cumplimiento del tratado de amistad de Siria, según en el capítulo precedente expusimos, le dio Sancho una educada pero evasiva contestación, exponiéndole cuán sensible le era no poder favorecerle en razón a tener que acudir al Mediodía de su reino acometido por los sarracenos merinitas. Encaminóse, pues, el rey don Sancho a Sevilla; mas antes que se le reunieran las huestes y caudillos que esperaba, destacó el rey de los Beni-Merines desde los campos de Jerez un cuerpo de doce mil zenetas de caballería al mando de su hijo Abu Yacub que llegaron a aproximarse a las puertas de la ciudad. Don Sancho había usado de un ingenioso ardid para engañar a los enemigos. Había ordenado que nadie saliera de la ciudad; que nadie subiera a las torres de los templos ni del alcázar; que ni se tañeran campanas, ni se tocaran trompas, bocinas ni añafiles, ni nada que hiciese ruido. Los sarracenos, que no encontraron de quien tomar lenguas, ni vieron señal alguna, ni oyeron ruido que les indicara estar la ciudad habitada, cuanto más hallarse en ella la corte, volviéronse a decir al emir de Marruecos que no había llegado el rey Sancho a Sevilla, pues no era posible estuviese en una población que por el silencio mostraba estar casi yerma. Mas luego que Sancho tuvo reunidas sus haces, y que se le

incorporaron con escogida caballería el infante don Juan y su suegro don Lope

Díaz de Haro señor de Vizcaya, privado y favorecedor de Sancho desde que era

príncipe, salió camino de Jerez en busca del emir africano, mientras una armada

de hasta cien velas mayores entre galeras y naves, al mando de Benito Zaccharia, avanzaba hacia el estrecho para cortar toda

comunicación con África, e impedir que de allí viniesen recursos a los

sarracenos, lo mismo que ya en otra ocasión siendo príncipe había ejecutado.

Intimidado con esto Abu Yacub levantó el cerco de

Jerez y se retiró hacia Algeciras sin atreverse a combatir. Sancho y algunos de

sus caballeros se empeñaban en perseguirle hasta darle batalla; pero el infante

don Juan y don Lope Díaz se opusieron enérgicamente pidiendo al rey que se

volviera a Sevilla, hasta el punto de que, no pudiendo convencerle con otras

razones, le dijeron que ellos de todos modos se retiraban, lo cual obligó a

Sancho, muy a pesar suyo, a regresar a Sevilla, dejando abastecidas a Jerez,

Medina Sidonia y Alcalá.

No

tardó don Sancho en recibir proposiciones de avenencia así del rey de los Beni-Merines Abu Yussuf, como de

Mohammed el de Granada. Pidió consejo a sus ricos-hombres sobre cuál de las dos

amistades debería preferir, y como se dividiesen los pareceres y se decidiera

el rey por los que le aconsejaban diese la preferencia a Abu Yussuf, disgustáronse el infante

don Juan y su suegro don Lope que habían opinado en favor del de Granada, y

desaviniéndose con el rey se retiraron a sus tierras y señoríos, donde tomaron

una actitud sospechosa que fue causa y principio de escisiones fatales. Viéronse entonces el rey de Castilla y el emir de Marruecos

en Peñaferrada, donde ajustaron una tregua de tres

años, que costó al de África dos millones de maravedís, con lo cual se

volvieron el uno a sus dominios de allende el mar, el otro a su ciudad de

Sevilla, donde a poco tiempo la reina doña María dio a luz un infante (6 de

diciembre, 1285), a quien se puso por nombre Fernando, y cuya crianza se

encomendó a don Fernán Ponce de León, uno de los principales señores del reino,

señalándole para ello la ciudad de Zamora. Apenas había cumplido un mes el príncipe

cuando fue llevado a Burgos para ser reconocido en cortes como sucesor y

legítimo heredero de los reinos de León y de Castilla.

Habían

acontecido los sucesos que acabamos de referir durante la famosa invasión de

los franceses en Cataluña, el sitio de Gerona, la retirada de Felipe el

Atrevido de Francia, su muerte en Perpiñán, y la proclamación de su hijo Felipe

el Hermoso, que era también rey de Navarra. Había muerto igualmente Pedro el

Grande de Aragón, y sucedídole su hijo Alfonso III. Y

para que todo estuviera mudado para principios de 1286, falleció también en

África el rey Abu Yussuf, y fue proclamado como rey

de Marruecos su hijo Jussuf Abu Yacub,

cuya nueva recibió don Sancho cuando se hallaba ya en Castilla.

Lo

primero que procuró el monarca castellano fue ganar la amistad del nuevo rey de

Francia Felipe el Hermoso. Interesábale esto por dos

poderosas razones; la primera, por la predilección que Francia había mostrado

siempre a los infantes de la Cerda, nietos de San Luis, que continuaban en Játiva bajo la custodia del rey de Aragón, mirando a Sancho como un usurpador del

trono de Castilla; la segunda, porque atendida la amistad del francés con la

corte de Roma, nadie como él podía negociar, si quisiera, la dispensa del papa

en el parentesco entre don Sancho y su mujer doña María de Molina, sin cuyo

requisito podía anularse el matrimonio y declararse ilegítimos los hijos. A

aquel intento envió al obispo de Calahorra don Martín, y el abad de Valladolid don Gómez García, con el encargo de felicitar al rey de Francia por su

advenimiento al trono, y con la especial misión de apartarle, si podían, de la

protección a los infantes de la Cerda. Lejos de lograr este objeto, el francés

con mucha política propuso al abad de Valladolid, que pues el matrimonio del de

Castilla era ilegítimo, seríale mucho más conveniente

separarse de doña María, y casarse con una de las princesas de Francia,

Margarita o Blanca, hermanas del rey, en cuyo caso él aseguraba impetrar la

dispensa de Roma, y abandonar el partido de los de la Cerda. Ofrecíale al abad de Valladolid, si le ayudaba a llevar

adelante esta negociación, obtener para él la mitra arzobispal de Santiago que

se hallaba vacante. No se atrevió el abad a proponérselo al rey don Sancho,

pero tampoco rechazó, antes no escuchó de mal oído la proposición; y por

entonces no se hizo más sino acordar que ambos monarcas se viesen en Bayona, y

hablasen y tratasen ellos entre sí. Convinieron los dos reyes en celebrar estas

vistas, más no fiándose acaso demasiado uno de otro, el de Castilla se quedó en

San Sebastián, dejando a la reina en Vitoria, y el de Francia no pasó de Mont-de-Marsan. El negocio pues

se trató por medio de embajadores en Bayona. Los de Francia exigían como

preliminar la separación de don Sancho de su esposa doña María, para venir a

parar en lo del segundo enlace propuesto, de lo cual nada había dicho al rey el

abad de Valladolid. No solamente no accedieron a ello los de España, sino que

la noticia de tal pretensión causó tanto enojo a don Sancho, que llamó

inmediatamente a sus embajadores, y sin querer tratar más, tomó el camino de

Vitoria, donde se hallaba la reina. El abad de Valladolid fue desde entonces objeto

de la enemiga y saña de los regios esposos. El rey mandó al arzobispo de Toledo

que le tomara cuentas de las rentas reales que administraba: encontráronse cargos graves que hacerle, y murió misteriosamente

en una prisión.

Cabalmente

era punto éste del matrimonio en que menos que en otro alguno transigía don

Sancho. Decía y proclamaba que no había rey en el mundo mejor casado que él; y

si bien apetecía la dispensa de Roma y enviaba para obtenerla gruesas sumas,

también sostenía con firmeza sus derechos, y alegaba para ello dos razones: la

primera, que a otros príncipes, duques y condes había dispensado el Papa en

igual grado de parentesco que él, y arriba estaba Dios que le juzgaría; la

segunda, que otros reyes de su casa en el mismo grado que él habían casado sin

dispensación, «y Fueron muy buenos reyes, y muy aventurados, y conquistadores

contra los enemigos de la fe, y ensanchadores y aprovechadores de sus reinos.»

Mas

todo el vigor, toda la bravura, toda la energía de carácter que había desplegado

don Sancho, así en las relaciones exteriores como en los negocios interiores

del reino, así cuando era príncipe como después de ser rey, desaparecía en

tratándose de don Lope de Haro, señor de Vizcaya, que parecía ejercer

sobre el ánimo del monarca una especie de influjo mágico. A pesar de la actitud semi-hostil que el de Haro había tomado desde la

retirada de Sevilla, ni pedía al rey gracia que no le otorgara, ni había honor,

título ni poder que don Lope no apeteciera. Habiendo fallecido en Valladolid

don Pedro Álvarez mayordomo del rey (1286), solicitó el de Haro que le nombrase

su mayordomo y alférez mayor, y que le hiciese conde además con todas las

funciones y toda la autoridad que en lo antiguo los condes habían tenido, con

lo cual, decía, se aseguraría la tranquilidad del reino, y acrecerían cada año

las rentas del tesoro. Concedióselo todo el rey; más

no satisfecho todavía con esto don Lope, atrevióse a

proponerle que para seguridad de que no le revocaría estos oficios le diese en

rehenes todas las fortalezas de Castilla para sí, y para su hijo don Diego si

él muriese. Don Sancho, con una condescendencia que maravilla y se comprende

difícilmente en su carácter, accedió también a esto, y así se consignó y

publicó en cartas signadas y selladas, obligándose por su parte don Lope y su

hijo don Diego a no apartarse jamás del servicio del rey y de su hijo y

heredero el infante don Fernando. En el mismo día que tales mercedes fueron

concedidas, dio el rey el adelantamiento de la frontera a otro don Diego hermano

de don Lope, a título hereditario (enero, 1287). Dio además al señor de Vizcaya

una llave en su cancillería.

De modo que la familia de Haro, emparentada ya con el rey y con el infante don Juan, teniendo en su mano los castillos, el mando de la frontera, el del ejército, y la mayordomía de la casa real, no sólo quedaba la más poderosa del reino sino que tenía como supeditada a sí la corona. Crecieron con esto las exigencias del orgulloso don Lope, y habiendo pedido que fuese despedida de palacio la nodriza de la infanta doña Isabel, tampoco se lo negó el monarca, y el aya y todos los que suponía ser de su partido fueron expulsados de la real casa con gran sentimiento de la reina. Esto era precisamente lo que buscaba don Lope, indisponer a los regios consortes, con el pensamiento y designio, si el matrimonio se disolvía o anulaba, de casar al rey con una sobrina suya, hija del conde don Gastón de Bearne. Penetrábalo todo la reina, que era señora de gran entendimiento; pero disimulaba y esperaba en silencio la ocasión de que el rey conociera la mengua que con la excesiva privanza del de Vizcaya padecían él y el reino. El

desmedido influjo del conde de Haro, la revocación que el monarca había hecho

de muchas de las exenciones y privilegios concedidos a las órdenes militares y

a los nobles del reino cuando los necesitó para conquistar el trono, la

prohibición a los ricos-hombres de adquirir dominios o derechos productivos en

los lugares del rey, los agravios y perjuicios que muchos grandes decían haber

sufrido en sus señoríos y de que culpaban a don Lope, y la envidia con que se

veía su privanza, todo esto produjo alteraciones y alzamientos de parte de los

ricos-hombres y señores, a quienes alentaba y capitaneaba el infante don Juan,

que desde la villa de Valencia en el reino de León (la cual desde entonces tomó

el nombre de Valencia de don Juan que hoy conserva) se mantenía en una actitud

de casi abierta hostilidad al rey. Dirigíase un día

don Sancho a Astorga a asistir a la misa nueva del prelado, cuando en el puente

de Orbigo se vio asaltado por los ricos- hombres y

caballeros de León y de Galicia acaudillados por el infante don Juan, el cual a

nombre de todos le pidió que allí mismo los desagraviase. Contestóle el rey que al día siguiente se verían en Astorga y tratarían. En efecto, al

otro día, que lo era de San Juan (1287), presentáronse los tumultuados a la puerta de la ciudad, tan amenazadores y exigentes, que

hallándose el rey en la iglesia, puesta la corona y las vestiduras reales, y el

obispo revestido de pontifical, fue menester que el prelado con el mismo ropaje

sagrado que vestía para la misa saliera a decir a les ricos-hombres que el rey

satisfaría a su demanda tan luego como llegase el conde don Lope a quien

esperaba, y así aconteció más adelante, convencido don Sancho de que los

desagravios que los demandantes pedían eran justos.

Hízole esto

al rey volver en sí, y conocer los peligros del desmedido poder que había dado

al señor de Vizcaya. En este sentido le habló también el rey don Dionís de Portugal en una entrevista que con él tuvo en

Toro para tratar cosas concernientes a ambos reinos. Iguales avisos le dio el

obispo de Astorga, el cual mejor que otro alguno había experimentado hasta

donde rayaba el orgullo y la osadía del conde, puesto que con motivo de una

cuestión en que andaban desacordes el conde y el prelado, buscóle don Lope en su propia casa, y después de haberle dirigido todo género de

denuestos, «maravíllome, añadió, cómo no os saco el

alma a estocadas.» Y hubiera hecho más con el obispo, dice la crónica, si no se

hubieran interpuesto dos ricos-hombres que con don Lope iban. Todo esto hizo

pensar al rey en sacudir el yugo de un vasallo tan orgulloso, y cuyas

intenciones iban tan lejos, que la misma sucesión a la corona peligraba si

siguiese adelante la prepotencia del de Haro. Pero el miedo que el rey tenía ya

al mismo a quien tanto había engrandecido, le hizo proceder con mucha cautela y

disimulo, aguardando ocasión oportuna para deshacerse del poderoso magnate,

dispensándole entre tanto las mismas consideraciones que antes y las mismas

demostraciones de especial y distinguido aprecio.

Las

cortes celebradas en Toro aquel mismo año (1287), y a que hizo asistiesen el

infante don Juan y el conde don Lope, le abrieron el camino para su plan

ulterior. Los reyes de Aragón y de Francia, prosiguiendo en sus antiguas

querellas, solicitaban ambos la alianza de Castilla. El rey pidió consejo a los

ricos-hombres y prelados de las cortes sobre cuál de las dos avenencias le

convendría preferir. Don Lope y don Juan le aconsejaron se decidiera por el de

Aragón; la reina, el arzobispo de Toledo, y varios ricos-hombres representáronle como más ventajoso adherirse al de Francia:

el rey adoptó el dictamen de la reina y del primado, y don Lope y don Juan

salieron de Toro desabridos con el monarca, comenzando el infante a correr

hostilmente las tierras de Salamanca y de León. Como el rey se quejase al de

Haro de la sinrazón con que el infante le hacía guerra, «Señor, le contestó el

orgulloso conde, todo lo que hace el infante, lo hace por mi mandado.» La

respuesta era demasiado explícita para que el rey hubiera dilatado la venganza,

si hubiera creído llegada la oportunidad y sazón de hacerlo: pero disimuló

todavía.

Por

último, después de muchas negociaciones entre el monarca y los díscolos

magnates, suegro y yerno, pudo lograr que le ofrecieran concurrir a las cortes

que pensaba tener en Alfaro, donde arreglarían sus diferencias, y acabaría de

resolverse la cuestión de alianzas incoada en las de Toro. Congregadas, pues,

las cortes en Alfaro en las casas mismas que habitaba el rey (1288), y puesto

al debate el asunto de las alianzas de Francia y Aragón, levantóse el rey, y so color de una urgencia salió del salón diciendo: «Firmad vos aquí en el acuerdo, después nos veremos, y

me direis qué habeis acordado». Vio don Sancho que la guardia de su gente que rodeaba el palacio

era más numerosa que la de sus dos soberbios rivales, y parecióle llegada la ocasión de vengarse de ellos. Volvió, pues, y asomando a la puerta

de la sala, «Y bien, preguntó, ¿qué habeis acordado ?—Entrad, señor, le

respondieron, y os lo diremos .—A una lo habeis acordado ,

replicó el rey, pues yo vengo con otro acuerdo

, y es que ambos (dirigiéndose a don Lope y don Juan) permanecereis aqui conmigo hasta que me devolvais mis castillos.—¿Cómo? exclamó el conde; ¿presos? ¡Há de los mios!» Y echando mano a un gran cuchillo

fuese el brazo levantando derecho al rey. Mas acudiendo a protegerle dos de sus

caballeros dieron tan fuerte mandoble con su espada al osado conde, que cayó su

mano cortada al suelo con el cuchillo empuñado: luego golpeándole, sin orden

del rey, con una maza en la cabeza, acabaron de quitarle la vida.

El rey

mismo, dirigiéndose a Diego López y preguntándole por qué le había corrido las

tierras de Ciudad-Rodrigo, como don Diego en su turbación no acertase qué

responder, le dio tres golpes con su espada en la cabeza dejándole por muerto.

Amenazaba hacer otro tanto con el infante don Juan, que también con otro

cuchillo había herido a dos caballeros del rey, si la reina, que acudió al

ruido que oyó desde su cámara, no se hubiera interpuesto, contentándose por

entonces don Sancho con poner en prisión y con grillos al infante. Tal fue el

sangriento término que tuvieron las cortes de Alfaro, testimonio inequívoco de

la rudeza de aquella época y de la índole brava de aquel rey.

Una nueva

guerra civil siguió a esta escandalosa escena. Don Sancho corrió la Rioja,

tomando algunos de los castillos, que estaban por el conde. Mas habiéndosele

presentado la condesa viuda, díjole el rey que no

habiendo sido su intención matar a don Lope sino que él mismo se había

precipitado a la muerte, mantendría a su hijo don Diego en los mismos cargos y

oficios que obtenía su padre, siempre que se estuviese quieto y no le moviese

guerra. Así lo prometió al pronto la condesa doña Juana de Molina (que era hermana

de la reina), ofreciendo influir con su hijo a fin de que aceptara

pacíficamente el partido que el rey le proponía; más luego que se vio con él,

fue su más fogosa instigadora para que tomara una venganza ruidosa y completa.

Uniéronse entonces todos los de la familia de Haro, inclusa la esposa del infante don

Juan, con su pariente Gastón vizconde de Bearne para proclamar a los infantes

de la Cerda como legítimos herederos del trono de Castilla; y don Diego López

el hijo del conde asesinado pasó a Aragón a persuadir al rey don Alfonso III que pusiera en libertad a los infantes, que, como sabemos,

continuaban encerrados en el castillo de Játiva. Alegrósede esto el aragonés, disgustado como estaba del de Castilla por la preferencia que

éste había manifestado siempre por la alianza francesa. Proclamaron, pues, don

Diego López y los suyos por rey y señor de Castilla a don Alfonso de la Cerda,

y le besaron la mano como a tal. La guerra se encendió, y la Vizcaya entera con

una parte de la Vieja Castilla se declaró contra el matador de su señor don

Lope, apellidando en los castillos a don Alfonso como en Aragón, y enarbolando

bandera por él. Cuando don Sancho se hallaba combatiendo los castillos

rebeldes, de los cuales tomó muchos, castigando severamente a los defensores, íbanle llegando nuevas de bien diferente especie. El nuevo

rey de Marruecos solicitaba mantener con él la paz que había concertado con su

padre, en lo cual vino con gusto don Sancho. Los mensajeros que éste había

enviado a Francia volvieron con buena respuesta del rey Felipe el Hermoso, que

le convidaba a tener con él una entrevista en Bayona. Pero en cambio supo que

don Diego, el hermano de don Lope, el adelantado de la frontera de Andalucía, a

quien el rey había llamado a sí ofreciéndole el señorío de Vizcaya, se había

fugado desde Aranda, viniendo en compañía del maestre de Calatrava, y pasádose a Aragón a incorporarse con su sobrino y con los

que seguían su bando.

Continuó

no obstante don Sancho tomando fortalezas; fuese luego a Vitoria, donde la

reina acababa de dar a luz otro príncipe, que se llamó don Enrique; regresó a

Burgos; encerró en aquel castillo al infante don Juan, prosiguió a Valladolid,

y de aquí partió a Sabugal a verse con el rey don Dionís de Portugal, el cual le dio ayuda de gente para la guerra de Aragón. Regresando

después a Castilla, hizo llamamiento general de todas sus huestes y se puso con

ellas sobre Almazán (Soria) para resistir a los de Haro, al vizconde Gastón de Bearne,

y al mismo rey don Alfonso III de Aragón, que puestos

en libertad los infantes de la Cerda, y proclamado el primogénito de ellos don

Alfonso en Jaca como rey de Castilla con el nombre de Alfonso XI, se había

unido ya abiertamente a los confederados. El joven don Diego López, hijo del

asesinado, había muerto ya a la sazón a consecuencia de excesos y desarreglos a

que como joven se había dejado inconsideradamente arrastrar.

Era el

mes de abril de 1289. El rey de Castilla dejó al frente de sus tropas a don

Alfonso de Molina, hermano de la reina, mientras él con una hueste para

contener a los vascongados iba a Bayona a celebrar las vistas concertadas con

Felipe IV de Francia. Mas al llegar a San Sebastián hallóse con mensajeros del francés que venían a decirle de

parte de este monarca que el estado de las cosas de su reino no le permitía en

aquellos momentos concurrir a Bayona, y que sería bueno aplazar la conferencia

para el mes de mayo. Probablemente se proponía el monarca francés dar treguas y

estar en expectativa del resultado de la guerra que amenazaba entre el aragonés

y el castellano, y tomar después partido con más seguridad. Con esto se volvió

don Sancho a incorporarse a su ejército. Aragoneses y castellanos se vieron de

frente en la frontera de ambos reinos, sin atreverse unos ni otros, antes bien

esquivando al parecer el darse batalla. Limitóse,

pues, por entonces esta guerra a alguna incursión que el aragonés y los

confederados hicieron en pueblos de Castilla, y a alguna invasión que a su vez

hizo don Sancho en Aragón, distinguiéndose éste por los estragos que en estas

irrupciones hacía.

Don

Diego de Haro era el que entre tanto recobraba con sus vizcaínos y algunos

auxiliares aragoneses las plazas del señorío de su hermano, y aún se atrevía a

correrse por tierras de Cuenca y Alarcón, haciendo presas de ganados. El rey de

Castilla envió contra él algunas huestes al mando de Ruy Páez de Sotomayor: más

los altivos ricos-hombres castellanos se negaron a batir al enemigo a las

órdenes de un jefe a quien no tenían por digno de mandarlos, y de quien decían que

debía tan solamente su puesto al favor del rey. El pundonoroso Ruy Páez quiso

mostrar que por lo menos no le faltaba la cualidad de valiente, acometiendo con

sola su hueste al de Vizcaya, y la honrosa muerte que recibió peleando

justificó que el rey había elegido un hombre que no carecía ni de pundonor ni

de arrojo.

Cuando

en un punto de un reino hay alzada una bandera de rebelión, a ella apelan y

recurren los descontentos de todas partes, y los que temen el rigor de las

leyes o de la autoridad. Así se proclamó a don Alfonso de la Cerda en la

capital de Extremadura. Una cuestión suscitada entre los dos partidos de

bejaranos y portugaleses, en que estaba dividida Badajoz, y que llegó a ventilarse con las armas, produjo quejas de los vencidos

al rey, desobediencia de los vencedores a las cartas y mandatos del monarca.

Temiendo estos últimos las iras y el castigo del soberano, alzaron voz por el

infante de la Cerda. Envió don Sancho contra Badajoz a los maestres de todas

las órdenes militares con sus respectivas huestes y banderas. Aseguraron estos

a los sublevados de parte del rey que no les harían daño alguno si se

entregaran; rindiéronse ellos en la fe de esta

promesa, mas luego «mandó el rey, dice su crónica, que matasen a todos aquellos

que eran del linaje de los bejaranos, y mataron entre hombres y mujeres bien cuatro mil o más.» Tal era la justicia que proseguía haciendo

don Sancho el Bravo.

Llegando

a Toledo, supo que allí se habían cometido muertes, robos, violencias y otros

crímenes; se informó de que el alcalde mayor Garci Álvarez no los había castigado como debía, y mandó matar al alcalde, a su

hermano Juan Álvarez, y a muchos otros principales caballeros. Otro tanto hizo

en Talavera y en Ávila con los malhechores, o acaso sediciosos que habían

perturbado el país. Por medio de estos sumarios procedimientos restituía don

Sancho el sosiego a las poblaciones.

Alarmó

por este tiempo y desazonó a muchos nobles y caballeros castellanos el favor y

privanza que dispensó el rey a don Juan Núñez de Lara, que se había hecho

célebre en Aragón en el reinado de Pedro el Grande por las guerras y disturbios

que desde Navarra no había cesado de mover como aliado interesado y venal del

rey de Francia. Ligado ahora con el de Castilla contra el de Aragón, preferido

por don Sancho a todos los demás nobles y barones, y nombrado adelantado de la

frontera aragonesa, muchos caballeros antes privados del rey y ahora no sin

fundamento resentidos y celosos del nuevo favorito, discurrieron indisponerlos

y desavenirlos entre sí por medio de escritos anónimos y cartas apócrifas con

sellos contrahechos (que ya entonces se conocían y practicaban tan innobles y

dañosas invenciones), en que avisaban al de Lara, que el rey meditaba

asesinarle. Creyólo don Juan Núñez recordando el

ejemplo de don Lope Díaz en Alfaro, y salióse de

Valladolid huyendo del rey. Habló la reina con el de Lara, hízole ver la falsedad de aquel aviso, le convenció de lo ajeno que el rey estaba de

las intenciones y proyectos que le atribuían, y logró que se viesen y

reconciliasen. Mas habiendo pedido el de Lara algunos castillos en rehenes y

seguridad de aquella avenencia, desconviniéronse sobre esto, y entonces don Juan Núñez se pasó al rey de Aragón, y uniéndose a

los confederados hizo cruda guerra al de Castilla por la parte de Cuenca y

Alarcón. De nuevo intervino la reina, que aunque acababa de dar a luz otro hijo

en Valladolid, nunca y en ningún estado tenía pereza para acudir donde su

consejo o influjo pudiera ser útil al rey o al reino. Después de muchas

negociaciones accedió don Juan Núñez a volver a Castilla y a renovar su amistad

con don Sancho; pero exigiendo ahora en rehenes, ya no sólo castillos sino los

principales ricos-hombres y caballeros que en la fortaleza de Moya se hallaban,

y que además su hijo don Juan Núñez había de casar con doña Isabel de Molina,

sobrina de la reina, con todos sus derechos sobre el señorío de Molina. Otorgóselo todo don Sancho, y todo se cumplió, que a tal

necesidad se veían entonces reducidos los reyes, y tales pactos se veían

obligados a hacer con sus súbditos más revoltosos y más osados (1290).

Pero

otra vez el de Lara en Castilla, otra vez y muy brevemente volvieron a jugar

las tramas y los chismes de los otros magnates, las denuncias misteriosas, las

cartas fingidas, las desavenencias del de Lara y el rey, las pláticas

de la reina, las reconciliaciones momentáneas, los castigos horribles a los

delatores, al modo que Sancho el Bravo acostumbraba a hacerlos, hasta que al

fin el receloso y suspicaz don Juan Núñez, de por sí bullicioso, voluble y

amigo de reyertas y novedades, no contento con declararse contra el rey, le

suscitó otro enemigo en Galicia, en la persona de don Juan Alfonso de

Alburquerque para que le incomodara y distrajera por aquel punto extremo del

reino. Para acudir a lo de Galicia, parecióle conveniente a don Sancho (sin que las crónicas nos expliquen las razones de conveniencia

que para ello tuviese) poner en libertad al infante don Juan su hermano,

sacándole del castillo de Curiel, en que entonces se hallaba (1291), y llevado

a Valladolid, prestó allí juramento de fidelidad al rey y su sobrino Fernando

como sucesor de su padre en el trono. Pasó después de esto don Sancho a

Galicia, donde se manejó tan hábilmente que sosegó el país y aún logró atraer a

su servicio al mismo Alburquerque. Acercóse después a

la frontera de Portugal para tener unas vistas con el rey don Dionís que había manifestado desearlo, y en ellas se ajustó

el matrimonio de futuro del primogénito de Castilla don Fernando que contaba

entonces seis años, con la princesa doña Constanza de Portugal, que acababa de

nacer. En cuanto al de Lara, fuese por último para el rey de Francia, de donde

conviniera más que no hubiera venido nunca a acabar de perturbar el reino.

Ya

antes de estas cosas (en 1290) se había realizado la entrevista tantas veces

propuesta, acordada y aplazada de los reyes de Francia y de Castilla en Bayona.

Después de varias pláticas arreglaron los dos soberanos su pleito, como

entonces se decía, renunciando Felipe de Francia a toda pretensión al trono de

Castilla en favor de Alfonso de la Cerda, y obteniendo en remuneración para el

infante el reino de Murcia, a condición de reconocer homenaje a la corona de

Castilla. Mas lo que complació muy especialmente a don Sancho, y todavía más a

la reina, fue la promesa que por un artículo expreso del tratado les hizo de

emplear todo su valimiento para con el papa a fin de alcanzar la dispensa

matrimonial tan deseada, y con tanta instancia y solicitud, aunque

infructuosamente, por ellos pedida, como en efecto se obtuvo andando el tiempo,

con indecible satisfacción de los dos esposos, que se amaban entrañablemente.

La muerte de Alfonso III de Aragón, ocurrida en 1291, y el advenimiento al

trono aragonés de Jaime II su hermano (de que más detenidamente en la historia

de aquel reino trataremos), dieron nuevo y diferente giro a las relaciones y

negocios de ambas monarquías. Jaime II que no tenía prevenciones contra Sancho

de Castilla, propúsole su amistad y le pidió la mano

de su hija la infanta Isabel, aunque niña de nueve años. Sancho, que meditaba

ya la célebre expedición, de que luego hablaremos, contra los moros de

Andalucía, y que no veía en aquella alianza nada contrario al tratado de

Bayona, no vaciló en aceptarla, convidando al aragonés a que se viesen en

tierra de Soria. Hízose así, y no solamente quedó

concertada la boda del de Aragón con la infanta Isabel de Castilla para cuando

ésta cumpliese doce años, sino que ofreció también don Jaime asistir al

castellano con once galeras armadas para aquella guerra. No llevó a mal Felipe

de Francia este asiento de los dos monarcas españoles, antes bien cuando se le

comunicó don Sancho, contestóle dándole su

aprobación, «y que fincasen las posturas y amistades entre ambos, según que

antes estaban.»

Veamos

ahora cómo acaeció el suceso que hizo célebre el reinado de Sancho el Bravo. El

nuevo emir de Marruecos Yussuf Abu Yacub estaba irritado contra el rey de Granada Mohammed II por la manera poco noble con que había ganado al walí

de Málaga y apartádole de la obediencia del emir

africano. Resuelto éste a vengarse del granadino, pasó con sus tropas a Algeciras

y procedió a poner sitio a Vejar. El de Granada había renovado sus pactos de

amistad con Sancho de Castilla, y en su virtud una flota castellana, al mando

de Micer Benito Zacharia de Génova, fue en auxilio de

Mohammed. Temeroso el africano de que le fuera cortada la retirada, apresuróse a regresar a Algeciras, y de allí se embarcó

para Tánger. Allí mismo le fue a buscar el intrépido genovés, almirante de la

escuadra castellana, y a la vista del emir y de las numerosas kabilas que había reunido, quemó todos los barcos

sarracenos que había en la costa de Tánger (1292). Afectado con este desastre

el rey de los Merinitas partió lleno de despecho a Fez, donde le llamaban atenciones

urgentes del estado.

Sancho

de Castilla, queriendo sacar fruto de la retirada de Yussuf y de la quema de sus naves, determinó apoderarse de Algeciras, y aunque el rey

de Portugal se excusó con buenas razones de darle el auxilio que le pedía para

esta empresa, reunió sus huestes y llegó con ellas a Sevilla acompañado de la

reina, que le seguía a todas las campañas, en cualquier estado que se hallase,

que era en aquella sazón bien delicado, puesto que a los pocos días de llegar

nació en Sevilla el infante don Felipe. Tan luego como recibió la flota que

había hecho armar en los puertos de Galicia, Asturias y Castilla, diose la armada a la vela; y aunque el intento era cercar a

Algeciras, el rey por consejo de los jefes y capitanes decidió poner sitio a

Tarifa, plaza más fronteriza de África, y que dominaba mejor el estrecho. Combatiéronla pues los castellanos por mar y tierra tan

fuertemente, que el 21 de septiembre (1292) cayó en su poder tomada a viva

fuerza. Dejó en ella una fuerte guarnición, y encomendó su gobierno a don

Rodrigo Pérez Ponce, maestre de Calatrava, a quien se obligó a pagar para los

gastos del sostenimiento dos millones de maravedís por año, cantidad para aquel

tiempo exorbitante, y él regresó a Sevilla bastante enfermo de las fatigas que

había sufrido en el sitio.

Sin

embargo, el maestre de Calatrava sólo tuvo el gobierno de Tarifa hasta la

primavera del año siguiente, que un ilustre caballero castellano ofreció al rey

defenderla y gobernarla por la suma anual de seiscientos mil maravedís. El rey

aceptó la proposición, y el maestre de Calatrava fue reemplazado por Alfonso

Pérez de Guzmán el Bueno, señor de Niebla y de Nebrija, que habiendo estado

antes al servicio del rey de Marruecos asistiéndole en las guerras contra otros

príncipes africanos, según en otra parte hemos tenido ya ocasión de indicar,

había adquirido en África una inmensa fortuna, con la cual había comprado en

Andalucía grandes territorios, y unido esto al señorío de Sanlúcar de

Barrameda, heredado de sus padres, le hacía uno de los más opulentos y poderosos

señores de la tierra.

Un año

trascurrió sin guerra formal por aquella parte, en cuyo tiempo no faltaron a

Sancho de Castilla asuntos graves en que ocuparse dentro de su propio reino.

Habiéndole encomendado el monarca francés la delicada misión de procurar un

concierto entre su hermano Carlos de Valois y el rey

don Jaime de Aragón, bajo la base de que si el aragonés renunciaba lo de

Sicilia volviéndolo a la iglesia, el de Valois renunciaría también la investidura del reino de Aragón que el Papa le había

dado; habló primeramente don Sancho con su tío don Jaime en Guadalajara, y no

fue poco lograr el reducir a los dos príncipes contendientes a celebrar con él

una entrevista en Logroño, y tratar allí personalmente entre los tres los

pleitos y diferencias que sobre derechos y posesión de reinos entre sí traían. Túvose en efecto la reunión en Logroño (1293), más como no

se concertasen el de Francia y el de Aragón en lo relativo a Sicilia, partiéronse desavenidos, quedándole al castellano el

sentimiento de ver frustrada su mediación, aunque con la satisfacción de haber

hecho lo que estaba de su parte para traerlos a términos de concordia. Otro

mayor disgusto tuvo en este tiempo don Sancho, y fue que su hermano el infante

don Juan, a quien acababa de sacar de su prisión, pero a quien se conoce no

agradaban ni la fidelidad ni el reposo, habíase alzado de nuevo contra su

hermano, moviendo asonadas en unión con don Juan Núñez el Mozo, el hijo del

otro don Juan Núñez que se había retirado a Francia. Perseguidos activamente y

acosados por el rey los dos rebeldes, el Núñez imploró la indulgencia del

monarca, y viniéndose a él le juró que le serviría fielmente y así lo hizo: el

infante se refugió a Portugal, desde donde hacía a su hermano don Sancho cuanto daño podía. Con estas nuevas el inquieto don Juan

Núñez el Viejo vínose otra vez de Francia a Castilla,

y poniéndose al servicio del rey emprendió, en unión con sus dos hijos don Juan

y don Nuño, una guerra viva contra el infante, cuyos pormenores y vicisitudes

es innecesario a nuestro intento referir. Lo importante fue que habiendo

reclamado el rey de Castilla del de Portugal la expulsión de sus tierras del

turbulento infante en conformidad a los tratados que entre ellos mediaban,

salió el revoltoso don Juan de aquel reino para el de África con el intento que

vamos a ver.

Tan

luego como el rebelde infante castellano llegó a Tánger, ofreció al rey Yussuf de Marruecos, que se hallaba en Fez, que si ponía a su disposición algunas tropas recobraría para él a Tarifa,

arrancándola del poder de su hermano. El emir ordenó a sus caudillos que le

acompañaran con cinco mil zenetas de caballería, con

cuya hueste y con las tropas que de Algeciras le dieron, puso el infante don

Juan su campo delante de Tarifa, y comenzó a batir sus muros con toda clase de

máquinas e ingenios que entonces se usaban. Defendía la plaza con valor y con

inteligencia Alfonso Pérez de Guzmán. «Apurado el príncipe Juan, dice el

historiador arábigo, por no poder cumplir la palabra que había dado al rey,

acordó de probar por otra vía lo que por fuerza no era posible.» El recurso a

que apeló don Juan había de dejar memoria perpetua en los siglos por el rasgo

de grandeza y de patriotismo a que dio ocasión. Tenía el infante en su poder un

tierno mancebo, hijo de don Alfonso de Guzmán, al cual colocó frente a la muralla

de Tarifa, y envió a decir a Guzmán que si no le entregaba la plaza podía ver

desde el muro el sacrificio que estaba resuelto a hacer de su hijo. Lejos de

doblegarse por eso el ánimo heroico de Guzmán, antes querré, contestó, que me

matéis ese hijo, y otros cinco si los tuviese, que daros una villa que tengo por el rey. Y arrojando desde el adarve al campo su propio

cuchillo, se retiró. El infante don Juan (¡ indigna y cobarde acción que nos

duele tener que referir de un príncipe castellano !) degolló al tierno hijo de

Alfonso con el cuchillo de su mismo padre, y llevando más allá su ruda barbarie,

hizo arrojar la cabeza a la plaza con una catapulta para que su padre la viese.

Barbarie inútil, puesto que lejos de consternar a Alfonso la vista de la

sangrienta prenda, le animó a defender con más bravura la plaza, tanto que al

fin el príncipe cristiano y sus auxiliares musulmanes tuvieron que abandonar el

cerco y retirarse vergonzosamente a Algeciras. Este rasgo de inaudita y ruda

heroicidad valió a Alfonso el renombre con que le conoce la posteridad de

Guzmán el Bueno (1294).

Viendo

el rey de los Beni-Merines que perdida Tarifa no

podría conservar a Algeciras contra las fuerzas y el poder naval de don Sancho,

prefirió dársela al rey de Granada por una cantidad de mitcales de oro, a fin de que no saliese del dominio de los musulmanes, y en su virtud

se posesionó de ella Mohammed de Granada, quedando de este modo los africanos

sin una sola posesión en la península española, «y Abu Yacub,

dice su historia, cuidó de sus cosas de África, sin pensar más en Andalucía.»

Las

vicisitudes de la suerte trajeron otra vez por este tiempo a Castilla al

infante don Enrique, hijo de San Fernando y tío del rey, aquel príncipe

valeroso y aventurero, que después de haber estado en Túnez y peleado en

Sicilia en favor de Conradino, había sido encerrado

en una prisión por Carlos de Anjou en la Pulla, y a

quien al cabo de veinte y seis años acababa de poner en libertad en virtud de

un tratado el rey Carlos el Cojo. Recibióle don

Sancho muy bien, y señaló grandes heredades y tierras para su mantenimiento.

Este príncipe después de tantas aventuras por extraños reinos estaba destinado

todavía a causar no pocas perturbaciones y a correr nuevos azares en España.

Don Sancho le llevó consigo, juntamente con los hijos de don Juan Núñez, a la

última de sus expediciones bélicas, cuyo objeto fue acabar de expulsar de

Vizcaya al rebelde don Diego López de Haro, que aún andaba revolviendo el país.

Habíasele ido

agravando a don Sancho la enfermedad que contrajo en el sitio de Tarifa, y como

se aproximase el invierno (1294), vínose para Alcalá

de Henares, donde quiso prevenirse para el caso de muerte que no veía lejana,

otorgando su testamento ante el arzobispo de Toledo y otros prelados, su tío el

infante don Enrique y muchos ricos-hombres y maestres de las órdenes militares.

En él señalaba por heredero del trono a su primogénito don Fernando, y atendida

su corta edad, que era de nueve años solamente, nombraba tutora del rey y

gobernadora del reino hasta la mayoría del príncipe a la reina doña María de

Molina, señora de gran prudencia y entendimiento. A don Juan Núñez le recomendó

mucho que no abandonara nunca al príncipe su hijo «hasta que tuviese barbas»,

según expresión de la crónica, y él lo ofreció así bajo juramento. Hízose luego trasladar a Madrid, y de aquí fue llevado en

hombros humanos a Toledo, donde al cabo de un mes (abril de 1295), recibidos

con cristiana devoción todos los sacramentos de la iglesia, expiró a poco más

de la media noche del 25 de abril a los treinta y seis años de edad no

cumplidos y a los once de su reinado. Diósele sepultura en la catedral de Toledo en una tumba que él mismo se había hecho

erigir cerca de la de Alfonso VII.

ALFONSO

III (EL FRANCO) EN ARAGON.

|

|

|

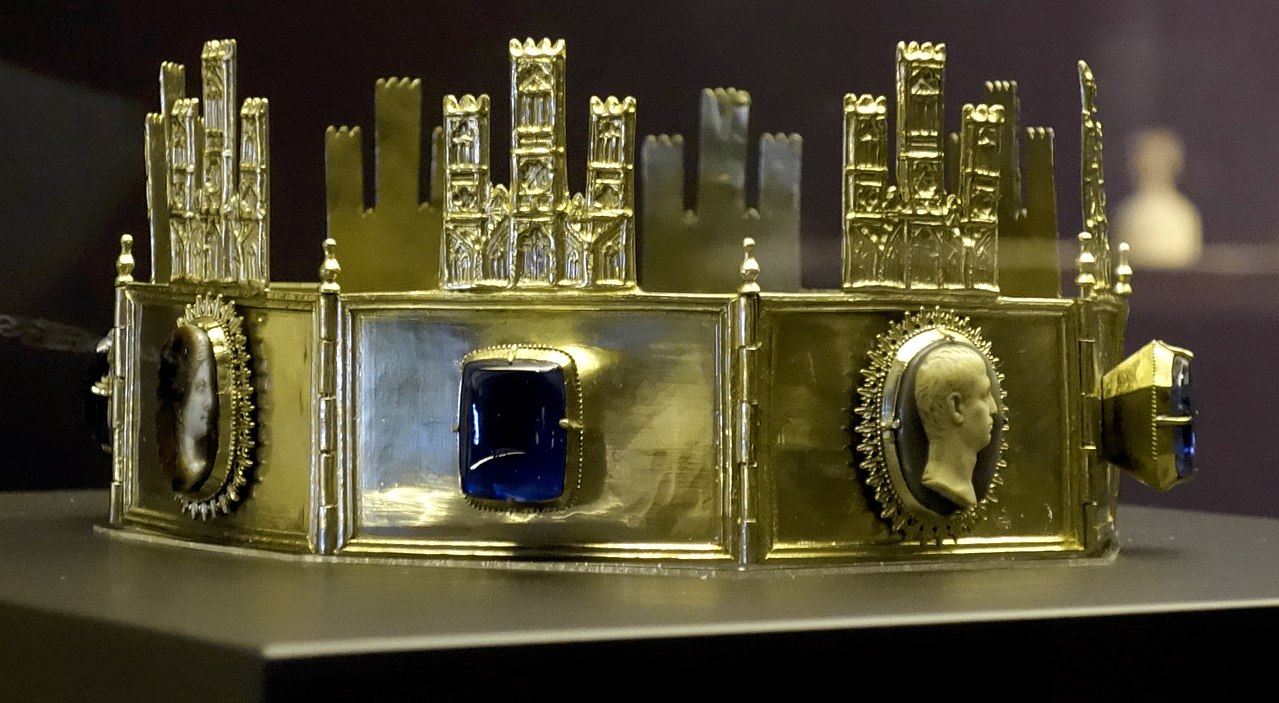

CORONA DE SANCHO IV |

Sancho IV el Bravo en el Museo del Prado según Luis Ferrant y Llausás |

.jpg)