|

TOMO SEGUNDO - LIBRO QUINTO DOMINIO MUSULMAN |

ABDERRAMÁN

III EN CÓRDOBA. — DESDE ORDOÑO III HASTA SANCHO I EN LEÓN

Del

950 al 961

A

cinco millas río abajo de Córdoba había un ameno y apacible sitio,

donde Abderramán, convidado por su frescura y frondosidad, solía pasar

las temporadas de primavera y otoño. Allí hizo construir edificios

magníficos y bellos jardines, pasión predilecta de los árabes. En

medio levantó un soberbio alcázar, que se propuso decorar y enriquecer

con todo lo más suntuoso y que más pudiera halagar los caprichos de

la imaginación humana. Tan galante como espléndido el califa, dedicóle

a su esclava favorita, la más hermosa y linda de su harem, llamada

Zahara, que significa Flor, y de cuyo nombre llamó a la nueva ciudad

Medina Zahara, ciudad de las flores.

Para

la construcción de este palacio trabajaron, dicen sus historias, diez

mil hombres, mil quinientos mulos y cuatrocientos camellos. Entraban

cada día diez mil piedras labradas, sin contar las de mampostería.

Hiciéronsele quince mil puertas, y sustentábanle

cuatro mil trescientas columnas de mármoles preciosos. Empleábanse

en su servicio interior trece mil setecientos cincuenta esclavos varones

y seis mil trescientas cuarenta mujeres. Los pavimentos y paredes

eran también de mármol, los techos pintados de oro y azul, las vigas

y artesonados de cedro con relieves de un trabajo exquisito. En los

salones había elegantes fuentes que derramaban sus aguas en tazas

y conchas de mármoles de colores. En la llamada del Califa había una

de jaspe con un cisne de oro de maravillosa labor, trabajado en Constantinopla,

y sobre la fuente del cisne pendía del techo una magnífica perla que

había regalado a Abderramán el emperador griego León VI. Contiguo

al alcázar estaba el generalife, con multitud

de árboles frutales, bosquecillos de laureles, arrayanes y mirtos,

estanques y lagos en que se pintaban las frondosas copas de los árboles

y las arreboladas nubes del cielo. En medio de los jardines, y sobre

un cerro que los dominaba, se veía el pabellón del califa, sostenido

por columnas de mármol blanco con capiteles dorados, en el cual descansaba

cuando volvía de caza. Las puertas eran de ébano y marfil. Cuentan

que en el centro de este pabellón había una gran concha de pórfido

con un surtidor de azogue vivo, que fluía y refluía como si fuese

de agua, y daba con los rayos del sol y de la luna un resplandor fantástico.

Los baños de los jardines eran igualmente de mármol, hermosos y cómodos;

las alcatifas, cortinas y velos tejidos de oro y seda, con figuras

de flores y animales, que parecían vivos y naturales a los que los

miraban. En suma, dice el escritor árabe de quien tomamos esta descripción,

dentro y fuera del alcázar estaban como compendiadas todas las riquezas

y delicias del mundo que puede gozar un príncipe poderoso. Con razón,

pues, exclama en su estilo otro escritor arábigo, «que sólo el Dios

del cielo podría llevar cuenta de los grandes tesoros que en esta

posesión consumió el califa Abderramán»

Espléndido

y fastuoso en todo, hizo construir en Medina Zahara una mezquita que en preciosidad y elegancia, ya que no en grandeza, aventajaba

a la de Córdoba. Edificó también una zeka o casa de moneda, y otros muchos edificios y cuarteles

para el alojamiento de su guardia, que se componía de doce mil hombres,

cuatro mil esclavos de a pie, cuatro mil africanos zenetas de caballería y otros cuatro

mil caballeros andaluces; los jefes y capitanes de esta guardia habían

de ser o de la propia familia real, o jeques principales de Andalucía.

En sus cacerías y expediciones, además de la guardia militar que le

acompañaba, llevaba siempre consigo un número de esclavos y esclavas,

y hacía también que le acompañasen algunos visires, alcatibes,

sabios, poetas y astrónomos, porque Abderramán no daba un paso en

que no desplegase una ostentación y una pompa verdaderamente orientales.

¿Pero qué se hizo esa ciudad de delicias, ese depósito de todo lo

más magnífico y bello que la imaginación de un árabe pudo inventar?

¿Qué fue de Medina Zahara? Ni un solo vestigio ha quedado de esa ciudad

de maravillas, todo ha desaparecido, y tuviéramosla por una ciudad fantástica, y las descripciones

que de ella hacen sus historias se nos antojaran fabulosas, si no

nos certificaran de su existencia las muchas monedas en ella acuñadas

que se han conservado y aún subsisten. Edificóse

Medina Zahara por los años 321 y 325 (936 y 937 de nuestra era).

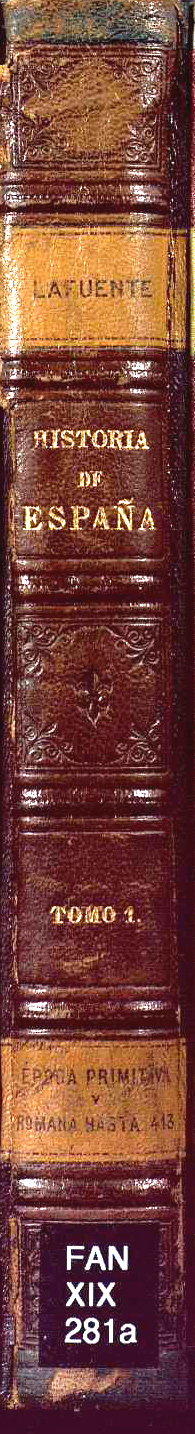

CIERVO

DE BRONCE, ENCONTRADO EN EL SITIO DONDE ESTUVO MEDINA-ZAHARA (MUSEO

PROVINCIAL DE CÓRDOBA)

|

Así

vivía el califa Abderramán III el tiempo que le dejaban libre las

guerras de que en el capítulo anterior hemos hablado. La tregua celebrada

en 941 con el rey Ramiro de León, le permitió poderse dedicar más

tranquilamente a los placeres del campo y al trato y comunicación

con los eruditos y sabios de su corte, que eran entonces muchos y

de los cuales andaba constantemente acompañado. La fama del esplendor

y brillo de la corte de Córdoba y de las guerras de Abderramán en

África y España había llegado a los reinos extranjeros y a los países

más apartados. En 949 recibió el esclarecido príncipe Ommiada una

embajada del emperador griego Constantino Porfirogeneto, hijo de León

VI, el que le había regalado la famosa perla del alcázar de Zahara,

solicitando la renovación de las antiguas relaciones de amistad y

alianza que habían existido entre sus mayores contra los califas de

Bagdad. La carta del emperador venía escrita en pergamino con caracteres

de oro y azul; esta carta contenía otra en fondo azul y letras de

plata, en que se expresaban los regalos que ofrecerían al príncipe

musulmán los enviados del monarca bizantino. La primera estaba escrita

de mano del mismo emperador, de quien dicen que era un excelente calígrafo.

Cerrábala un sello de oro, de peso de cuatro

mitcales, en cuyo anverso se representaba

el rostro de Cristo, y en el reverso los bustos de Constantino y de

su hijo Romano. Esta carta iba dentro de una cajita de plata elegantemente

cincelada, sobre la cual en un cuadro de oro se veía el retrato de

Constantino pintado sobre el cristal. Otra segunda caja de forma de

un carcaj, forrada de tela tejida de oro y plata, servía de cubierta

a la primera. La carta comenzaba así: «Constantino y Romano, adoradores

del Mesías, ambos emperadores y soberanos de Roma, al grande, al glorioso,

al noble Abderramán, Califa reinante de los árabes de España, prolongue

Dios su vida, etc.»

El

recibimiento no podía menos de corresponder, y aun era de esperar

que excediese en magnificencia y brillo a la embajada. Desde que Abderramán

supo que venían los embajadores había enviado a la frontera a Yahia

ben Mohammed con un escogido cortejo para recibirlos, y cuando se

aproximaron a la corte, las mejores tropas con los jefes más distinguidos

salieron a darles escolta. Alojáronse en el palacio Meruán,

y allí estuvieron sin comunicarse con nadie hasta el día de la recepción

solemne, que fue el 11 de la luna de rabie primera (7 de setiembre

de 949). Aquel día las tropas de la guardia se pusieron de gran gala;

el pórtico, vestíbulo y escalera del alcázar se adornaron con ricas

colgaduras. El califa estaba sentado en su trono con sus hijos a la

derecha, sus tíos a la izquierda, y sus ministros a un lado y otro

en el orden de su respectiva jerarquía; los hijos de los visires con

los funcionarios subalternos, vestidos con ricos trajes, ocupaban

el fondo del salón, cuando comparecieron los embajadores, e hicieron

presentación al califa de la carta de Constantino. Abderramán, para

hacerles los honores, mandó a los poetas y literatos de su corte que

celebrasen la grandeza del Islam y del califato,

dando gracias a Dios por la protección manifiesta que había dispensado

a su santa religión humillando a sus enemigos. Cuentan con este motivo

una curiosa anécdota, en que no sabemos si habrá tenido alguna parte

la imaginación hiperbólica de los escritores orientales.

Dicen

que turbados oradores y poetas con el brillo y majestad que presentaba

aquella asamblea, bajaron los ojos y apenas pudieron tartamudear las

primeras frases de sus discursos. Mohammed ben Abdilbar,

encargado por Alhakem, hijo mayor del califa, de pronunciar una oración,

al tiempo de comenzar a hablar se sintió indispuesto y no pudo proseguir.

Hallábase de huésped del califa un afamado sabio y poeta llamado Abu

Aly al Kaly, el

cual fue con este motivo invitado a hablar; pero ni él ni nadie pudieron

pronunciar sino algunas palabras. Presentóse entonces un joven, a quien nadie tenía por poeta,

y sin haberse preparado pronunció un largo discurso, que más bien,

dicen, fue un largo poema, con tal facilidad, elegancia y facundia,

que dejó atónita la asamblea, y aquel hombre hasta entonces ignorado

y oscuro fue mirado ya como un genio superior. Llamábase

Almondir ben Said, y tan satisfecho quedó el califa de las

disposiciones de aquel joven, que le confirió de pronto una de las

primeras dignidades de la mezquita de Zahara, y después le hizo cadí

de los cadíes de la grande aljama de Córdoba, en cuyo empleo murió

con gran reputación de predicador, poeta y escritor moralista.

Los

embajadores, después de haber visitado y admirado las maravillas de

Córdoba, despidiéronse del califa, el cual dispuso que los acompañara

uno de sus visires hasta Constantinopla, con encargo de saludar al

emperador, de llevarle algunos presentes, que consistieron en hermosos

caballos andaluces, con jaeces y armas, y de mantener allí y estrechar

los lazos de amistad que ya unían a los dos príncipes.

Habíase

extendido la fama de Abderramán y de su grandeza por toda Europa,

y embajadores de otros monarcas extranjeros vinieron entonces a la

capital de los musulmanes de Occidente. Cuéntanse

entre ellos los del rey de los Eslavos, los de Hugo, rey de Italia

y de Provenza, y los de la reina viuda de Carlos el Simple, y madre

de Luis de Ultramar, a quienes acompañaron enviados de Sumario conde

de Barcelona, los cuales todos volvieron maravillados de la esplendidez

de la corte del califa. Hallábase, pues, Abderramán III en el apogeo

de su poder y de su gloria, cuando vino a acibarar sus satisfacciones

un suceso de familia de que ahora daremos cuenta, no por serlo de

familia, sino por el influjo que tuvo en la suerte del Estado.

Tenía

Abderramán dos hijos, Alhakem y Abdallah,

ambos de brillantes prendas, de talento distinguido, y celebrados

ambos por su vasta erudición. Abdallah era

poeta, astrónomo, filósofo y jurisperito, y había escrito una historia

de los Abassidas. Gozaba de gran popularidad;

pero Abderramán amaba con predilección a Alhakem; habíale educado con esmero, y proporcionádole

los maestros y profesores de más reputación y saber: entre otros había

hecho venir a costa de oro al que en Oriente tenía más celebridad

por su ciencia y erudición, y éste era el que instruía y acompañaba

constantemente al príncipe, con el cual vivía en el palacio de Zahara:

llamábase Abu Aly

al Kaly, y era el mismo a quien hemos nombrado

en la solemne recepción de la embajada de Constantinopla. Digno Alhakem

por su instrucción, por su bondad y hasta por su carácter amable de

ocupar el trono de los Ommiadas, había sido declarado por su padre

walí alahdi,

o príncipe heredero, ante el cuerpo reunido de los walíes, visires,

alcatibes y demás altos funcionarios del Estado, según costumbre.

Pero

Abdallah tenía a su lado un consejero ambicioso,

Ahmed ben Mohammed, conocido por Ben Abdilbar,

a quien también hemos nombrado en la audiencia de los embajadores

griegos, que queriendo explotar para sí la popularidad de Abdallah,

comenzó por adularle diciendo que todo el pueblo estaba resentido

de la preferencia que su padre había dado a su hermano; que conocía

la superioridad de las prendas y de los merecimientos de Abdallah,

y que por lo tanto estaba muy dispuesto a hacer una aclamación popular

en su favor, y a obligar al califa a revocar la declaración hecha,

para lo cual sólo se necesitaba que diese su consentimiento: que en

esto su padre no haría sino seguir el noble ejemplo del primer Abderramán,

el fundador de la dinastía de los Omeyas, que no había vacilado en

dar la preferencia a su hijo Hixem sobre sus dos hermanos mayores Suleiman

y Abdallah atendiendo a la superioridad

de sus talentos, que era el mismo caso en que él se hallaba con Alhakem

su hermano. En fin, tales razones le dijo el ambicioso consejero,

y tan fácil y segura le representó la empresa, que el buen Abdallah,

no exento de la flaqueza común a todos los hombres, y más común a

los príncipes, de creer todo lo que les lisonjea, dejóse

deslumbrar hasta el punto, no sólo ya de acceder a que hiciese el

pueblo la demostración ofrecida, sino a fomentarla por su parte hablando

al efecto y tratando de ganar a los walíes y caudillos y a los hombres

de más valer. Así fascina y pierde machas veces a los mejores y más

virtuosos príncipes la lisonja y la instigación de un consejero interesado

y ambicioso. Éralo en gran manera Abdilbar

bajo un exterior modesto y humilde; pero menos prudente y cauto que

intrigante, confió el secreto de la conjuración a uno con quien equivocadamente

se atrevió a contar, y éste lo denunció todo al califa, designando

el día en que estaba dispuesta y acordada la revolución, que era el

de la Pascua de las Víctimas, una de las cuatro pascuas que celebraban

los musulmanes de España.

Consultó

el califa sobre tan grave negocio con su tío Almudhaffar,

y para averiguar la verdad que pudiera haber en la delación acordaron

despachar uno de los visires de palacio con la misión de sorprender

a medianoche el de Meruán en que habitaba Abdallah.

Hízolo así el visir, y habiendo hallado al príncipe acompañado

de Abdilbar y de otro caballero conocido

con el nombre del Señor de la Rosa (Sahed

al Ward), los prendió a todos tres por sospechosos y los condujo al

palacio de Medina Zahara, donde fueron encerrados separadamente y

sin comunicación. Cuando Abdallah fué presentado a su padre,

le preguntó éste: «¿Te tienes por ofendido porque no reinas?» Abdallah dio sólo lágrimas por respuesta. Interrogado después

por dos visires del consejo de Estado declaró cuanto había, por instigación

de quién obraba, y que todo era obra de las sugestiones de Abdilbar,

que aspiraba a ser cadí de los cadíes de todas las mezquitas de España,

pero que el Señor de la Rosa era inocente y no tenía complicidad alguna

en la conspiración. Ni la franqueza ni el arrepentimiento,

le sirvieron al infeliz Abdallah; Abderramán

obró menos como padre que como inexorable juez, y el ilustrado príncipe

fue sentenciado a muerte el día de la Pascua de las Víctimas, el señalado

para estallar la conspiración. El pérfido Abdilbar

se suicidó en la cárcel la noche de la víspera en que había de ser

ejecutado.

Dícese

que Alhakem pidió a su padre el perdón de su hermano, y que Abderramán

le respondió: «Bien están de tu parte la intercesión y los ruegos,

y si yo fuese un hombre privado y pudiera escuchar sólo los impulsos

y sentimientos del corazón, desde luego accedería a tus súplicas;

pero como imán y califa que soy, tengo un deber de justicia que cumplir

y dar ejemplo de ella a mis pueblos mientras viva: yo debo imitar

al gran califa Omán ben Alchitab: así, pues,

ni tus lágrimas ni mi desconsuelo y el de toda nuestra casa pueden

librar a mi desgraciado hijo de la pena debida a su crimen.» El infeliz

Abdallah también intercedió con su padre pidiéndole por el

Señor de la Rosa: «Señor, le dijo, que no padezca un inocente por

mi culpa.» Estas fueron las últimas palabras del desgraciado príncipe.

Aquella misma noche recibió la muerte en su propia habitación, y al

siguiente día fue enterrado en el cementerio de la Ruzafa, acompañando

sus restos mortales sus mismos hermanos y toda la nobleza de Córdoba.

¡Severidad admirable de un padre, y lastimoso y sensible sacrificio

el de un hijo de tan grandes prendas!

«Como

las desgracias no vienen solas, añade aquí el historiador árabe, poco

después falleció el príncipe Almudhaffar,

tío del rey, con grande sentimiento de este que le amaba como a padre.»

Y bien pudo sentirlo, porque en él perdió el mejor y más acreditado

y temible guerrero del imperio, y sobre todo un príncipe que había

sido para él el tipo de la lealtad, de la nobleza y de la generosidad.

Era

esto en ocasión en que Ordoño III acababa de suceder a su padre Ramiro

en el trono de León. Príncipe hábil, valeroso y discreto el tercer

Ordoño, hubiera podido dar al reino días de ventura si desde el principio

no se hubiera levantado contra él su hermano Sancho, llamado después

el Gordo, gobernador de Burgos. Tuvo Sancho maña para arrastrar a

su partido no sólo a su tío García de Navarra, sino también a Fernán

González, suegro del de León, que así correspondió a los deberes de

deudo y al juramento de fidelidad prestado a Ramiro en la prisión.

De acuerdo el ingrato conde con el desnaturalizado Sancho, entráronse

cada uno con su ejército por tierras de León para caer simultáneamente

sobre la capital. Pero engañáronse en sus cálculos, porque prevenido Ordoño hallaron

los pasos tan cerrados, tan fortificadas las plazas, y tan apercibidas

y bien distribuidas las tropas reales, que convencidos de las insuperables

dificultades de su empresa tuvieron que desistir y retirarse vergonzosamente

a sus casas (952).

Todo

el golpe de esta campaña vino a descargar sobre la reina; porque irritado

Ordoño de la infidelidad de su suegro, repudió a su hija, buscando

en la infecundidad de Urraca motivo o pretexto para la anulación del

matrimonio, pasando después a contraer segundas nupcias con Elvira,

hija del conde de Asturias Gonzalo, de quien tuvo á Bermudo, que llegó

a reinar más adelante.

No

bien frustrada la tentativa de Sancho, un nuevo movimiento estalló

en Galicia que llenó de amargura el corazón todavía lacerado de Ordoño:

pero acudiendo prontamente con un ejército respetable logró fácilmente

sujetar a los turbulentos, sin que nadie osara más rebelarse contra

el legítimo monarca; el cual, viéndose allí con fuerzas imponentes,

no quiso volver a León sin señalarse con alguna empresa contra los

mahometanos. Entróse, pues, por tierras

de Lusitania, avanzó hasta la embocadura del Tajo, tomó y saqueó Lisboa,

y regresó a León victorioso con multitud de despojos y cautivos. Invasión

tan atrevida exasperó a los musulmanes, y a su vez penetraron en Castilla,

talando también y saqueando pueblos desde San Esteban de Gormaz hasta

las puertas de Burgos. La política o la necesidad había obligado al

conde Fernán González a volverse a poner al servicio del rey de León,

y castellanos y leoneses marcharon ya juntos contra los moros persiguiéndolos

hasta el Duero, y forzándolos a dejar en su poder tiendas, prisioneros

y caballos (954). Los historiadores árabes traducen, no obstante,

esta campaña como gloriosa a sus banderas, suponiendo haber arrojado

a los cristianos de Setmánica (Simancas)

y de otras fortalezas del Duero, llevando sus algaras hasta los montes

con gran matanza de infieles y gran presa de despojos, cautivos y

ganados. Que así se confunde y se oscurece la verdad histórica por

el empeño de interpretar cada historiador los sucesos de una misma

campaña en favor de las armas de su nación.

Disponíase

Ordoño III a pelear otra vez en persona contra los sarracenos al año

siguiente, cuando la muerte vino a atajar sus pensamientos en lo mejor

de sus días. Falleció, pues, Ordoño en Zamora (agosto de 955) después

de un corto reinado de poco más de cinco años y medio. Su cuerpo fue

trasportado a León y sepultado en la iglesia de San Salvador al lado

del de su padre Ramiro.

Con

esto quedó abierto el camino del trono a su hermano Sancho que tan

ansiosamente había mostrado codiciarle. Reinó, pues, Sancho I, y reinó

el primer año con sosiego y tranquilidad. Pero al siguiente (956)

«dispuso el Dios de las venganzas, dice no sin oportunidad un escritor

moderno, que sufriese los mismos trabajos que él había hecho padecer

a su hermano, y por los mismos caminos y con resultas todavía más

pesadas.» Y así fue, que el conde Fernán González, que parecía ser

el instrumento escogido por la Providencia o para castigar los vicios

o para poner a prueba las virtudes de todos los reyes de León; este

mismo conde que años antes había sido el alma de las pretensiones

de Sancho contra su hermano Ordoño III, concertóse

ahora con otro Ordoño, hijo de Alfonso (monje de Sahagún), para destronar

al que antes había favorecido. Fernán González había casado a su hija

Urraca, la repudiada de Ordoño III, con este otro Ordoño, y entraba

en sus intereses colocar otra vez a su hija en el trono de León. Esta

vez fue el conde de Castilla más afortunado: logró cohechar las tropas

del rey, faltóle a Sancho el apoyo de la

fuerza material, y se vio precisado a huir de León y buscar un asilo

en Pamplona al lado de García su tío, dejando el trono a merced de

otro Ordoño, cuarto de su nombre.

No

negó el navarro al destronado sobrino la hospitalidad debida al infortunio,

mas no se atrevió o no pudo suministrarle socorros positivos con que

pudiese recobrar el perdido trono. Aconsejóle,

sí, que pasara a Córdoba a ponerse en manos de los médicos árabes

para que le curaran aquella excesiva obesidad a que debió el sobrenombre

de Sancho el Gordo. Sancho el Craso, con que es conocido en la historia:

grosura tal, que le inhabilitaba, dicen, para montar a caballo y para

todo ejercicio militar, que en unos tiempos en que tan necesaria era

la actividad personal a los reyes equivalía a imposibilitarle para

el gobierno del reino. Decidióse Sacho a

hacer el viaje, despachó García embajadores al califa cordobés, hizo

que acompañaran a su sobrino varios personajes de su corte, entre

los cuales afirman algunos haber ido la reina madre, Teuda,

abuela de Sancho. Aunque el objeto ostensible de este viaje era la

curación del obeso monarca, llevaba además el fin político de interesar

al califa en su favor por si llegaba la oportunidad de poder reclamar

sus derechos al trono: que ya los reyes de León y de Navarra no eran

aquellos primitivos caudillos de groseros y rudos montañeses, sino

príncipes que sabían manejarse con una astucia que hoy llamaríamos

diplomacia.

Fue

Sancho recibido en Córdoba con aquella cortesanía que distinguía a

los árabes, y Abderramán le hizo alojar en su mismo palacio, dándole

sus propios médicos para que le asistiesen y tratasen. Plácenos ver

a dos príncipes de enemigas religiones y pueblos, al uno arrojarse

confiadamente en brazos del otro, buscando en él y en sus sabios el

remedio a sus males, al otro hospedándole en su propio alcázar y haciendo

servir a su bienestar la ciencia de sus doctores, siendo tan admirable

la generosa correspondencia del sarraceno como la noble confianza

del cristiano. Tuvo Sancho la fortuna y los médicos cordobeses el

acierto de corregir su extremada obesidad, y hasta de volverle toda

la agilidad y soltura de la juventud. Mas para esto hubo de hacer

larga residencia en Córdoba, y en este intervalo se instruía en la

lengua de los árabes y en sus costumbres, captábase mañosamente la gracia del califa y del diván mismo,

ayudábale también el rey de Navarra con

sus manejos, y cuando al cabo de tres años de permanencia trató de

recuperar el usurpado trono, encontró tan propicio a Abderramán y

sus principales jeques, que llegaron a poner a su disposición un ejército

musulmán. Las crónicas no expresan las condiciones del tratado que

debió ajustarse entre el destronado huésped y el poderoso Miramamolín,

pero los resultados inducen a creer que fueron harto generosas por

parte del califa y nada humillantes para el rey depuesto.

Vio,

pues, España por primera vez con asombro ponerse en marcha un ejército

agareno conducido por un príncipe cristiano. Emprendió éste en derechura

el camino de León (959). Ordoño IV llamado el Intruso, y a quien por

sus violencias y exacciones apellidaban el Malo, no tuvo valor para

esperar las huestes sarracenas, y de noche y a la escapada se refugió

en Asturias, donde esperaba con ayuda de algunos parciales, mantenerse

contra su rival. Continuó Sancho majestuosamente su marcha de ciudad

en ciudad, aclamándole las más como libertador, sujetando con las

armas a las que le resistían, que eran las menos, porque el escaso

partido que tenía Ordoño el Malo acabó de perderle con su cobarde

fuga, y apenas había quien se atreviera a defender su causa. Así llegó

Sancho a León donde le esperaban numerosos parciales, y ganada la

capital sometióse luego todo el reino de sus mayores.

Ordoño,

no considerándose ya seguro en Asturias, pasó con su familia a Burgos:

pero allí donde pensaba encontrar más favor y apoyo, ni siquiera encontró

un asilo. El conde Fernán González su suegro, único que hubiera podido

protegerle, había salido a defender las tierras de Castilla acometidas

por el rey de Navarra, y él y su hijo fueron hechos prisioneros por

García en el pueblo de Cirueña (960), y de allí enviados a Pamplona. Los burgaleses,

sin dolerse siquiera del infortunio y sin mostrarse conmovidos de

la suerte de un monarca abandonado y prófugo, apoderáronse

de su mujer Urraca y de sus dos hijos, y a él le hicieron salir de

la ciudad, no quedándole otro recurso que pasarse a los dominios de

los moros de Aragón, entre los cuales vivió algún tiempo haciendo

una vida harto desgraciada y miserable, y allí murió ignorado y oscuro,

sin que se sepa siquiera el lugar en que acabó su existencia infortunada.

Tal fue el desastroso fin de Ordoño, cuarto de este nombre, llamado

el Intruso, y más conocido en las historias por Ordoño el Malo.

De

este modo Abderramán, de enemigo que había sido de los cristianos,

vino en cierto modo a hacerse mediador de sus diferencias, y con haber

logrado colocar y asegurar en el trono a su protegido se halló en

paz con toda la España. Sancho por su parte, viéndose tranquilo poseedor

del reino, pensó en tomar estado, y se enlazó en matrimonio con doña

Teresa, hija del conde de Monzón Ansur Fernández, de quien tuvo a Ramiro, que más adelante

veremos reinar también.

Aun

se prolongó por algunos años el reinado de Sancho. Pero la circunstancia

de haber ocurrido este mismo año la muerte del califa Abderramán III,

personaje interesante y colosal del siglo X, nos mueve a dejar por

ahora al repuesto rey de León para dar cuenta de lo que entretanto

había acaecido en la corte y dominios de los musulmanes españoles

bajo el más esclarecido de sus príncipes.

Habíase

hecho el califa español dueño de una gran porción de la Mauritania,

si bien teniendo que desplegar un rigor y una severidad inflexibles

para con las tribus bereberes, que siempre turbulentas, inconstantes

siempre, sin fe ni palabra, haciendo causa tan pronto con los Fatimitas,

tan pronto con los Edrises, apenas pasaba año en que no fatigasen con alguna

revolución al califa cordobés. Bien se necesitaba el rigor de Abderramán

para tener a raya a aquellos díscolos y volubles africanos.

Un

hecho privado, y pudiera decirse casual, vino a proporcionar a Abderramán

la conquista de las principales y más opulentas ciudades de la costa

de África. Apoderadas sus escuadras de Túnez, sacaron de allí riquezas

inmensas, así en oro y pedrería, como en telas y vestidos de todo

género, y como en armas, caballos y esclavos; tanto, que después de

deducido el quinto para el califa, y después de hacer una distribución

abundante a los generales, capitanes y soldados, hasta el punto de

quedar satisfechos andaluces y zenetas,

aun le restó al hagib

una suma cuantiosísima. Recibióle Abderramán

con alegría grande, hízole muchos honores,

y le señaló una renta anual de cien mil doblas de oro.

Pero

por grande que fuera el premio que del califa recibiese Ahmed ben

Said, aun fue mucho mayor y más espléndido el regalo que éste hizo

al emir Almumenín de la parte que le tocó de los despojos de aquella

expedición. Consistió este célebre regalo, según lo refiere Aben Chalicán, en los objetos siguientes: cuatrocientas libras

de oro puro de Tíbar, valor de cuatrocientos mil zequíes

en plata en barras, cuatrocientas libras de madera de lináloe, quinientas

onzas de ámbar, trescientas onzas de alcanfor precioso, treinta piezas

de tela de oro y seda, ciento y diez pieles de martas finas de Korasán,

cuarenta y ocho cubiertas o caparazones de oro y seda para caballos,

tejidas en Bagdad, cuatro mil libras de seda en madejas, treinta alfombras

de Persia, ochocientas armaduras de hierro bruñido para caballos de

guerra, mil escudos, cien mil flechas, quince caballos árabes de raza

con ricos jaeces recamados de oro, cien caballos de África y de España

bien enjaezados, veinte acémilas con sillones y cubiertas largas,

cuarenta esclavos jóvenes y veinte lindas esclavas, todas con vestidos

preciosos, y una casida o composición larga de elegantes versos en

elogio del rey, obra del mismo Ahmed ben Said. Todo aparece grande

y suntuoso en el reinado del tercer Abderramán.

No

pudiendo ya sufrir Maab ben Ismail, cuarto

califa Fatimita, el engrandecimiento del imán de Córdoba en África,

envió a su caudillo Gehuar el Rumí con veinte

mil caballos de Ketama y Zanhaga y muchos más de otras tribus, con orden de que ocupara

los Estados de Almagreb. El walí de Abderramán

de Córdoba reunió también sus kabilas de

zenetas y mazamudas, y saliéronse al encuentro ambas huestes. Gehwar

ofreció grandes premios al que quitara la vida al walí del califa

español, y en efecto logró el placer, que placer era este siempre

para todo sarraceno, de enviar su cabeza a Maab

ben Ismail, el cual la hizo pasear clavada en una lanza por las calles

de Cairwán. A esta victoria siguieron otras,

y a principios del año 960 se atrevió ya el vencedor Fatimita a poner

cerco a la ciudad de Fez, principal asiento del poder del califa español

en África. Combatióla día y noche sin descanso,

y al cabo de trece días la tomó por asalto con gran mortandad de andaluces

y zenetas que se defendieron hasta morir:

la ciudad fue saqueada, cautivado su gobernador y demolidos sus muros

y las torres de sus puertas. En pocos meses se apoderó el valiente

Fatimita de todas las ciudades de Almagreb,

a excepción de Ceuta, de Tánger y Tlencen

que defendían las tropas de Abderramán. El cautivo walí de Fez con

otros quince caballeros, juntamente con el gobernador prisionero de

Sigilmesa, fueron llevados encadenados y

desnudos en lomos de camellos; y cubiertas sus cabezas con andrajos

de lana y cuernos entrelazados, y paseáronlos

así por las calles y plazas de Cairwán y

de Mahedia y encerráronles

después en calabozos, donde todos perecieron.

Vivamente

alarmado Abderramán con estas noticias, recibidas en ocasión que acababa

de perder a su primer ministro Ahmed ben Said, y cuando todavía lloraba

las muertes de su hijo Abdallah y de su

tío Almudhaffar, en el mal humor que todos estos disgustos le

produjeron juró vengar los ultrajes recibidos en Almagreb,

y con los arranques de una melancólica desesperación mandó hacer prontos

y numerosos aprestos de gente y naves, y que pasaran a África a volver

por el honor de los Omeyas y de Córdoba. Embarcáronse

con presteza y diligencia tropas de a pie y de a caballo, y unidas

con las que guarnecían a Ceuta, Tánger y Tlencen,

pelearon con tanto valor y con tan próspera fortuna, que en pocos

meses recobraron las ciudades y fortalezas perdidas, y tomaron por

asalto a Fez, quedando así dueños de todo el país desde Fez hasta

el Océano. En todos los almimbares y mezquitas de Almagreb

fué proclamado emir Almumenín

el poderoso califa de Córdoba Abderramán Anasir

Ledinala con general contentamiento y aplauso de los pueblos

y kabilas zenetas.

Así

iban las cosas de Abderramán en sus últimos años por parte de las

armas y de la conquista. Había pacificado la España árabe aniquilando

todas las facciones intestinas que la infestaban; el rey cristiano

de León era hechura suya; vivía en amistad con el de Navarra; enviados

del conde de Barcelona habían venido a su corte; príncipes y monarcas

italianos, franceses, esclavones y griegos habían solicitado su amistad

y enviádole embajadores que volvían haciéndose

lenguas de su grandeza; las naves de Egipto y de Túnez habían caído

en su poder, y en África acababan de triunfar sus armas, y en todas

las mezquitas resonaba su nombre como el de un salvador. Réstanos

dar cuenta de otra embajada que recibió de otro príncipe contemporáneo,

de Otón I, rey de la Germania. emperador de la Alemania después, llamado

el Grande: embajada notable y curiosa, llena de lances dramáticos,

que nos revelarán el espíritu religioso y político de los hombres

de ambas creencias muslímica y cristiana en aquella época, y el genio

y carácter de Abderramán.

El

califa de Córdoba había tenido que enviar un mensaje al gran jefe

de la Alamanya que ellos

decían. La carta misiva de Abderramán contenía varias frases de aquellas

que tan familiares eran a los muslimes y que nunca faltaban en sus

documentos oficiales, esto es. elogios de su religión, de la protección

que Dios dispensaba a los mahometanos contra los infieles, de las

excelencias del islamismo sobre el Evangelio y la Cruz, y otras semejantes.

Pareciéronle a Otón estas expresiones otras

tantas injurias que se hacían al Dios de los cristianos, y retuvo

mucho tiempo a los enviados del califa, como quien temía con su respuesta

ocasionar una ruptura. Pero era menester tomar una resolución, y la

resolución fue despachar una embajada a Córdoba, menos al parecer

para tratar de negocios políticos que para responder a la parte injuriosa

de la carta de Abderramán en que se vulneraba la religión cristiana.

El sabio Bruno, arzobispo de Colonia y hermano de Otón, se encargó

de redactar la respuesta; respuesta en que prodigaba algunos más denuestos

a Mahoma y al Corán que los que de la carta del califa se hubieran

podido sacar contra Cristo. Necesitábase para llevar esta carta una persona de resolución

y arrojo, que no temiera arrostrar la cólera del califa. Un monje

de la célebre abadía de Gorza se ofreció

espontáneamente a ello, acaso con la esperanza del martirio: llamábase

este monje Juan, y se le dio por adjunto a otro monje de la misma

abadía nombrado Garamanno. Partieron, pues, los dos mensajeros camino de España

y llegaron a Córdoba, donde hallaron una acogida benévola de parte

del monarca musulmán; el cual les destinó una casa distante dos millas

de su palacio, los hizo tratar con un lujo verdaderamente regio, pero

en aquella especie de cautividad dorada los tuvo más y más tiempo

sin que pudieran dar cuenta de su misión.

Preguntaron

ya los buenos monjes en qué consistía que tanto se tardara en admitirlos

a la presencia del rey, a lo cual les fue respondido que pues los

enviados del califa habían sido detenidos tres años por su monarca

ellos lo serían tres veces más, es decir, nueve años. La verdad era

que habiéndose traslucido que la carta del rey Otón contenía frases

injuriosas a Mahoma y su religión, y prescribiendo expresamente el

Corán que el que tal hiciese o autorizase fuese irremisiblemente condenado

a muerte, quería el califa evitar este extremo dando largas y moratorias

hasta ver si se hallaba medio hábil de salir de aquel compromiso.

Ni el califa quería faltar a la ley, ni hubiera podido

aunque quisiera, porque noticiosos los principales musulmanes de Córdoba

del contenido de la carta, y recelando que el califa quisiera ser

indulgente con los portadores de ella, presentáronse

un día tumultuariamente en palacio, exigiendo la observancia de la

ley del Corán, y costó no poco trabajo a Abderramán sosegar aquel

movimiento hijo del celo religioso. Deseando el califa conciliario

todo del mejor modo posible, envió a decir al monje Juan, que desde

luego le recibiría siempre que no presentase las cartas del rey de

Germania : el comisionado de Abderramán se esforzó inútilmente en

hacer ver al monje cristiano los inconvenientes y peligros que esto

podía traer: el monje se mostró obstinado e inflexible; pero más prudente

el califa quiso todavía darle tiempo para que lo pensara mejor, a

cuyo efecto mandó que se le dejara solo y entregado a sus meditaciones,

sin más compañía que la del otro monje su adjunto.

Al

cabo de algunos meses pasó de orden del califa el obispo mozárabe

de Córdoba a la habitación del monje Juan, con el solo objeto de persuadirle

a que desistiera de presentar las ya ruidosas cartas, haciéndole ver

que de insistir en su empeño, además de seguirse una colisión

entre los dos pueblos, se vería el califa obligado a usar con él personalmente

de una severidad que no podría evitar. Pero si duro había estado el

monje embajador con el que le había hablado

primeramente, estuvo aún más en esta entrevista con el obispo mozárabe,

reprendiéndole a él mismo por la sumisión en que vivián él y su Iglesia

a un príncipe mahometano, y concluyendo con decir que nada en el mundo

le haría cejar de su resolución. Comunicada a Abderramán esta respuesta,

todavía quiso evitar un conflicto y discurrir algún medio de ablandar

el duro temple de alma del monje cristiano, que le causaba no poca

admiración. Trascurrieron algunas semanas más, y nuevos enviados pasaron

a tantear las disposiciones del monje de Gorza,

al cual hallaron inmutable en su propósito. Entonces el califa determinó

ensayar si por el terror conseguía lo que no había podido recabar

por la prudencia y la blandura; y conociendo que la amenaza de un

castigo personal no bastaría a doblegar a un hombre de tanto corazón

y de ánimo tan firme, hízole entender que,

si persistía en su temeridad, decretaría una persecución contra los

cristianos de sus dominios, y que él solo por su obstinación sería

responsable de todas las víctimas y de todas las desgracias que se

siguieran. Ni esto bastó a hacer desistir al inexorable monje, parapetándose

en que su deber era ejecutar las órdenes de su monarca, sucediese

lo que quisiera.

Ya

eran los cristianos mozárabes los más interesados en buscar una solución

a tan difícil y delicado negocio. Hablaron, pues, con el monje Juan,

y se acordó proponer al califa que se enviase nueva embajada al rey

Otón informándole de los embarazos en que se hallaban, y pidiéndole

nuevas instrucciones para ver el medio de salir de ellos. A todo accedió

Abderramán, y como no se encontrara quien se prestase a desempeñar tan delicada misión,

publicó un edicto prometiendo un favor especial al que se ofreciese

a pasar a Germania, y todo género de presentes para cuando volviese

a Córdoba.

Había

en el palacio de Abderramán un lego llamado Recemundo

o Raimundo , empleado en la secretaría del

califa por su instrucción en las lenguas latina y arábiga. Viendo

Recemundo una ocasión de prosperar y acaso

de elevarse a un alto puesto, y asegurado por Juan de que sería bien

recibido, aceptó la embajada con una sola condición, la de obtener

el obispado de Illiberis que se hallaba

vacante. No tuvo dificultad el califa en acceder a ello, y de simple

lego que era se encontró de repente Recemundo

convertido en prelado de una de las primeras iglesias de Andalucía.

Consagrado obispo, y recibidas sus instrucciones como embajador, partió

de Córdoba, y al cabo de algunas semanas llegó a la abadía de Gorza,

donde fue recibido con mucho agasajo, y aun le acompañaron después

a Francfurt, donde Otón tenía entonces su

corte. Presentado Recemundo al emperador,

fácilmente consiguió lo que deseaba. Otón despachó un nuevo enviado

a Córdoba acompañando a Recemundo con un

escrito en que autorizaba a Juan a suprimir o no presentar la carta

primera, causa de todos aquellos debates, y a negociar en cambio un

tratado de paz y amistad que pusiese fin a las incursiones de los

bandidos sarracenos que infestaban el imperio de Otón. Recemundo

y Dudón (que era el nombre del otro mensajero)

llegaron a Córdoba a principios de junio de 959.

Presentóse

inmediatamente el nuevo enviado en el palacio del califa pidiendo

audiencia. «No consiento, contestó Abderramán, en ver a nadie sin

que venga antes ese monje testarudo que tanto tiempo me las ha estado

apostando. Los otros se podrán presentar después.» Y envió una comisión

a Juan mandándole comparecer a su presencia. Poco faltó para que otra

vez burlara al califa aquel monje singular. Cuando los visires fueron

a comunicarle la orden le encontraron despeinado y con barbas, con

su túnica de sayal tosca y no nada limpia. Expusiéronle los visires que para poder presentarse al califa

era menester que se hiciera rasurar la barba y peinar el cabello,

así como ponerse otro vestido más decoroso, pues el califa no acostumbraba

a recibir a nadie en traje desaliñado. El monje contestó sin turbarse

que aquel era el hábito de su orden, y que no tenía otro. Dijérenselo

así a Abderramán, quien se apresuró a mandarle diez libras de plata,

cantidad que consideró sobrada para que pudiera hacerse un traje cual

correspondía. Juan aceptó la suma y dio las gracias al califa por

su atención y generosidad, pero la distribuyó entera a los pobres,

y volvió a repetir que no se presentaría

sino con su ropaje ordinario. «Pues bien, exclamó ya Abderramán al

anunciarle esta última resolución, que venga como él quiera, aunque

sea envuelto en un saco si así le parece, y decidle que no dejaré

por eso de recibirle bien.» Era menester tanta paciencia y bondad

del califa para tanta obstinación y terquedad del monje.

Fijóse, pues,

el día para su recepción, y Abderramán hizo desplegar la más suntuosa

pompa y aparato para hacer los honores al ya célebre benedictino.

En toda la carrera, desde la casa del humilde monje hasta el palacio

del poderoso califa, estaban escalonadas las tropas de infantería

y caballería de la guardia, los unos con sus picas apoyadas en tierra,

los otros blandiendo dardos y venablos y ejecutando una especie de

simulacro de combate, los otros oprimiendo con sus largas espuelas

los ijares de sus caballos, y haciéndolos retozar y caracolear de

mil maneras. Unos grupos de moros, probablemente dervises, especie de monjes de la

religión musulmana, que solían asistir á

todas las ceremonias públicas, iban dando saltos y haciendo ridículas

contorsiones, ataviados también de un modo extravagante y raro. Al

aproximarse el monje cristiano al real alcázar salieron a su encuentro

los principales dignatarios del califa. El atrio estaba cubierto de

vistosas y ricas alfombras. El monje Juan fue introducido al fin por

medio de dos filas de magníficos sillones a la presencia del príncipe

de los muslimes, que sentado sobre blandos y suntuosos cojines con

las piernas cruzadas á estilo oriental aguardaba al embajador en un

salón cubierto de riquísimos tapices y telas de seda.

Cuando

el monje lorenés estuvo ya cerca del califa español, dióle

éste a besar la palma de su mano, honor que dispensaba muy rara vez

a los más elevados personajes, nacionales o extranjeros; y le hizo

seña de que se sentara en un sillón que a su lado preparado le tenía.

Un intervalo de silencio se siguió a esta ceremonia. Rompiólo

el califa exponiendo las causas que habían

retardado aquella audiencia, contestó Juan de Gorza, y en seguida hizo entrega de los presentes del rey

Otón; y como luego hiciera ademán de retirarse, «Oh, no, exclamó el

califa, no lo consentiré sin obtener antes palabra de que nos habremos

de ver muchas veces, y de que nos habremos de tratar para conocernos

mejor.» Prometióselo así Juan de Gorza,

y salió complacido y satisfecho de haber hallado en el príncipe musulmán

un hombre que estaba lejos de merecer el epíteto de bárbaro que entonces

aplicaban los cristianos a todos los ismaelitas.

Las

entrevistas y conferencias se repitieron conforme habían convenido:

en ellas se informó el califa de las fuerzas y poder del rey Otón,

del número de sus tropas, de su sistema de guerra y de gobierno, y

de otras circunstancias, y después de haber hablado y cuestionado

diferentes puntos, y quedado mutuamente aficionados el emir y el monje,

partió éste a dar cuenta al emperador del éxito de sus negociaciones,

con lo cual quedaron amigos el emperador germano y el príncipe musulmán.

Tal fue el resultado de la célebre embajada de Juan de Gorza, que pudo haber sido trágico para éste y de mil desagradables

consecuencias para los dos pueblos sin la extremada prudencia de Abderramán.

Por

desgracia no había sido siempre este príncipe tan tolerante con los

cristianos. O era desigual su carácter, o había mudado con la edad.

Porque diametralmente opuesta había sido su conducta con el cristiano

español Pelayo, aquel joven sobrino del obispo Hermogio

de Tuy que recordará el lector había sido dado en rehenes a Abderramán

para rescatar a su tío hecho prisionero en la batalla de Valdejunquera.

Era, dicen, Pelayo tan hermoso como discreto, y hacía ya tres años

que estaba cautivo en Córdoba, cuando informado el califa de sus prendas

quiso verle y atraerle a su religión. «Joven, le dijo, yo te elevaré

a los más altos honores de mi imperio, si renegando de Cristo quieres

reconocer a nuestro Profeta como el profeta verdadero. Yo te colmaré

de riquezas, te llenaré de plata y oro, te daré ricos vestidos y alhajas

preciosas. Tú escogerás de entre los esclavos de mi casa los que más

te agraden para tu servicio. Te regalaré caballos para tu uso, palacios

para tu habitación y recreo, y tendrás todas las delicias y comodidades

que aquí se gozan. Sacaré de sus prisiones a quien tú quieras, y si

tienes gusto en que vengan tus parientes a vivir en este país, les

daré los más altos empleos y dignidades.»

A

estos y otros seductores halagos resistió con entereza y constancia

el joven Pelayo, que contaba entonces trece años

de edad. Los escritores cristianos añaden que el califa se

propasó a hacer al joven demostraciones y caricias de otro género,

que hubieran sido más criminales que las primeras, con lo cual enfurecido

y colérico Pelayo se arrojó intrépidamente a Abderramán, y le hirió

en el rostro y le mesó la barba, desahogándose en las expresiones

más fuertes contra el califa, y contra su falsa religión. El desenlace

de este drama fue el martirio del joven atleta, cuyo cuerpo mandó

Abderramán trocear, que después fuese arrojado al Guadalquivir: horrible

muerte, que sin embargo sufrió el joven cristiano con una resignación

que parecía increíble en su corta edad. Fue el martirio de San Pelayo

á 25 de junio de 925. Crueldad tan desusada

en Abderramán, y empeño tan grande en la conversión de un niño que

apenas rayaba en la adolescencia, nos induce a sospechar que se mezclaba

en ello otro interés que el de la religión, y que no carecen de fundamento

las pretensiones de otro género que le atribuyen los escritores cristianos.

Esta

mancha, la más negra pero no la sola que afeó al reinado del tercer

Abderramán, y que tanto contrasta con otros actos de generosidad y

de tolerancia de su vida, no nos impide reconocer que en lo general

fue reinado el suyo lleno de esplendidez y grandeza. Protector decidido

de las letras y de los sabios, las ciencias y las artes tomaron bajo

su influjo un desarrollo maravilloso. La historia, la geografía, la

medicina, la poesía, la gramática, las ciencias naturales, la música,

la arquitectura, porción de otros ramos y conocimientos literarios

y artísticos, todo prosperó de un modo admirable; fácilmente pudiéramos

presentar un largo catálogo de literatos eminentes y de artistas distinguidos,

que hicieron célebre en la historia de las letras el reinado del tercer

Abderramán, contando a él mismo entre los poetas y entre los hombres

de erudición no común. Habíase propuesto que la capital del imperio

árabe-hispano fuese el centro de la religión, la madre de los sabios

y la lumbrera de Andalucía. A este fin no perdonaba gasto ni medio

para traer a Córdoba los profesores más ilustres y las obras más afamadas

de todos los pueblos musulmanes: a aquéllos los colmaba de honores,

y éstas las compraba a precio de oro. Sus mismos hijos eran historiadores

y filósofos, y el palacio de Meruán, punto de reunión de todos los literatos, era más bien

que el palacio de un príncipe un liceo o academia perpetua, en que

se cultivaban todos los ramos del saber que en aquella época se conocían;

multitud de obras arábigas de aquel tiempo llenan todavía los estantes

de las bibliotecas.

Hasta

las mujeres de que se acompañaba eran literatas o artistas. «Los últimos

meses de su vida, dice uno de sus historiadores, los pasó en Medina

Zahara, entretenido con la buena conversación de sus amigos, y en

oir cantar los elegantes conceptos de Mozna,

su esclava secretaria; de Aixa, doncella cordobesa, que cuenta Ebn

Hayan que era la más honesta, bella y erudita de su siglo; de Safía, hija de Abdallah el Rayi, asimismo en extremo linda y docta poetisa, y con las

gracias y agudezas de su esclava Noiratedia:

con ellas pasaba las horas de las sombras apacibles en los bosquecillos,

que ofrecían mezclados racimos de uvas, naranjas y dátiles.»

Además

de los soberbios palacios y jardines de Zahara que hemos descrito

en otro lugar, y que la mano destructora del tiempo, ayudada de la

no menos destructora del hombre, ha hecho desaparecer, le debió la

España la fundación del arsenal de Tortosa (944), la construcción

de un canal de riego y de un magnífico abrevadero en Écija (en 949),

la de un bello mihrab o

adoratorio en la mezquita principal de Tarragona, multitud de otras

mezquitas, baños, fuentes y hospitales, y el patio principal de la

grande aljama de Córdoba (en 958), llamado hoy patio de los Naranjos,

plantado entonces no sólo de naranjos, sino de palmeras, de jazmines,

de bosquecillos de bojes, de mirtos y de rosales, por entre los cuales

serpenteaban arroyuelos de puras y cristalinas aguas.

Llególe

por fin a Abderramán su última hora, y como dice uno de sus cronistas,

«la mano irresistible del ángel de la muerte le trasladó de sus alcázares

de Medina Zahara a las moradas eternas de la otra vida, la noche del

miércoles día 2 de la luna de Ramazán, del

año 350 (961), a los setenta y dos años de su edad, y cincuenta años,

seis meses y tres días de su reinado, que ninguno de su familia reinó

más largo tiempo: loado sea aquel Señor cuyo imperio es eterno y siempre

glorioso.»

Cuenta

Ahmed Al-Makari, que entre los papeles que se hallaron después de

su muerte se encontró uno escrito por él que decía así: «He reinado

cincuenta años, y mi reino ha sido siempre o pacífico o victorioso.

Amado de mis súbditos, temido de mis enemigos, respetado de mis aliados

y de los príncipes más poderosos de la tierra, he tenido cuanto parece

pudiera desear, poder, riquezas, honores y placeres. Pero he contado

escrupulosamente los días que hgustado de

una felicidad sin amargura, y sólo he hallado catorce en mi larga

vida.» Otros dicen que hizo esta célebre confesión al filósofo poeta

Suleiman ben Abdelgafir

en un momento de melancolía. Uno y otro pudo ser muy bien. Así murió

Abderramán III en el apogeo de su poder y de su gloria.

|

ALHAKEM

II EN CÓRDOBA. — DESDE SANCHO I HASTA RAMIRO III EN LEÓN