| cristoraul.org |

SALA DE LECTURA |

| Historia General de España |

|

|

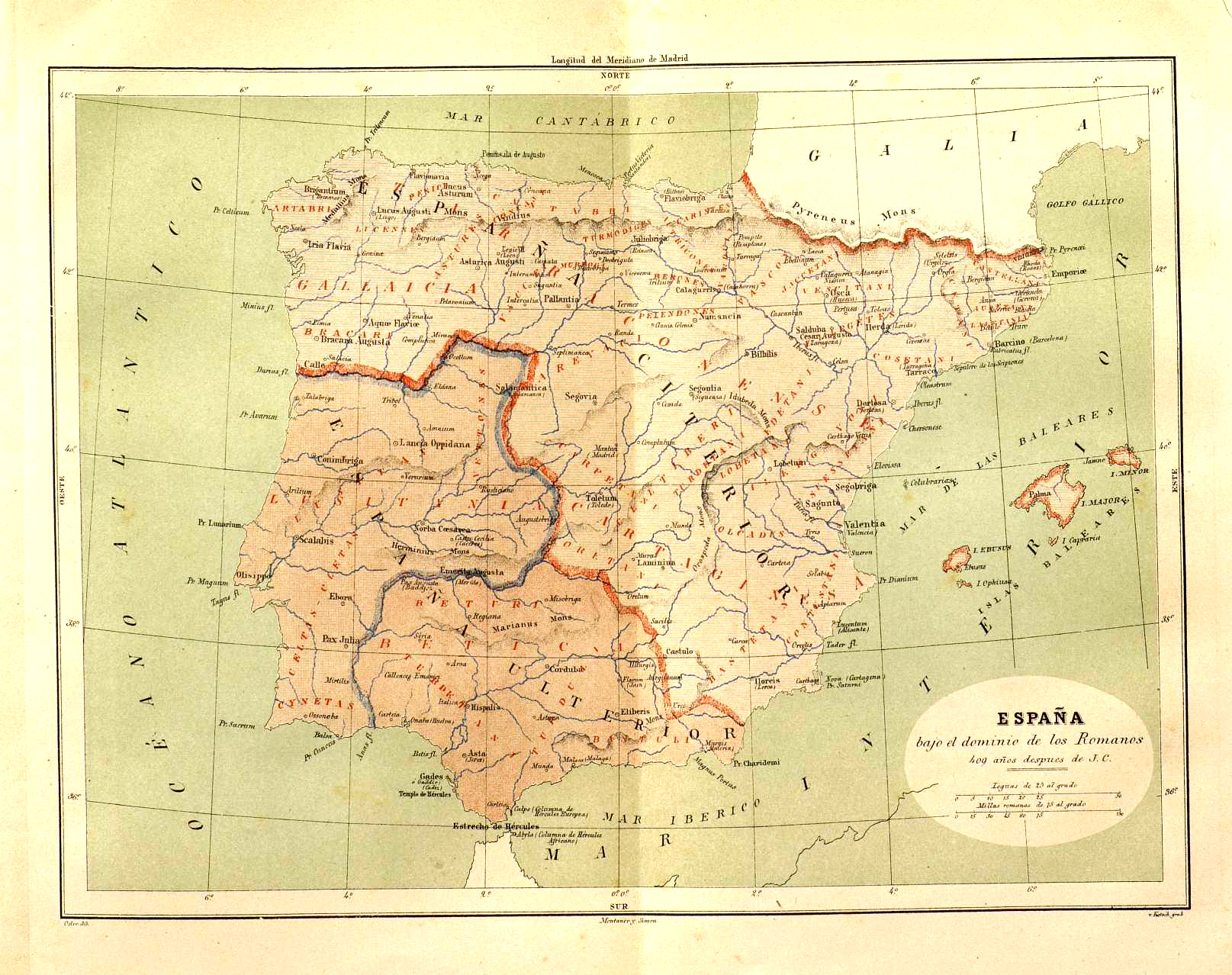

DESDE AUGUSTO

HASTA TRAJANO 44 a. C . - 98 d. C.

LOS DOCE CÉSARES SITUACIÓN DE ESPAÑA La paz que después de tan largos siglos de luchas alcanzamos; la

sumisión total de España a Roma, y el tránsito del gobierno republicano

al imperial, todo ofrece al historiador ocasión oportuna para dar

a sus lectores y darse a sí mismo un momento de descanso, que bien

lo hemos unos y otros menester para reposar de las aflictivas y enojosas

relaciones de guerras y batallas, de tantas escenas de dolor, de desolación

y de sangre, sin que nos haya sido posible aliviar de ella a nuestros

lectores, por más que hayamos procurado aligerarlas; que tal es la

naturaleza de estos períodos históricos en que la suerte de los pueblos

depende sólo de la suerte de las armas. Parécenos haber llegado a

la cumbre de una altura, desde donde más tranquilos podemos contemplar

la marcha de los mismos sucesos y examinar su influencia en la condición

física y moral del país. ¿Quién provocó esta lucha singular? ¿Cómo tan dilatado espacio

de tiempo se sostuvo? ¿Por qué se malograron los heroicos esfuerzos

de los españoles? ¿Por qué fue tan lenta la conquista por parte de

los romanos? El pensamiento perpetuo de Roma era conquistar. Lo disimuló en

España mientras tuvo en ella otros enemigos que combatir. Convínole

entonces mostrarse generosa con los españoles, fingirse su aliada

y amiga. Vencidos y expulsados los cartagineses, varió de todo punto

la política de Roma. A la conducta en lo general noble y generosa

de los Escipiones, bien fuese dictada por

los sentimientos de su corazón, bien producto de un sistema político

prudentemente calculado, reemplazaron las vejaciones, las crueldades

y las estafas de los pretores, avarientos casi todos, traidores y

aleves muchos, tiránicos y opresores los más. Si alguno se mostraba

desinteresado como Catón, o humanitario y conciliador, como Graco,

divisábase apenas entre la turba de los Galbas

y los Lúculos, de los Didios

y los Crasos, que unían a la rapacidad el desenfreno; y a la crueldad

la alevosía. Roma, que desde la expulsión de los cartagineses había

arrojado la máscara como conquistadora, aprovechándose de tener sus

legiones apoderadas de una gran parte de España, la arrojó también

como explotadora, permitiendo y tolerando, ya que mandando no, el

desastroso sistema de sus gobernadores militares, especie de soberanos

y tiranuelos consentidos y casi autorizados. Y casi autorizados; porque el senado y los cónsules, si no aplaudían

abiertamente las exacciones y las estafas de los prevaricadores, gustábales por lo menos ver cómo refluía en la ciudad el oro

y la sustancia de ese rico país, a cuya participación acaso no eran

ajenos ellos mismos. La breve duración de aquellos cargos producía

dos efectos, ambos fatales para España: la rapidez con que los pretores

procuraban enriquecerse en el corto período de su magistratura, y

la esperanza que todos tenían de que les tocara

el turno de desempeñarla. Para mal de los españoles, Roma emprendió

su conquista en la época en que iban desapareciendo las antiguas virtudes

de la república, en la época en que los honores triunfales, los sufragios

del pueblo y del senado, los más elevados cargos del ejército y de

la administración, se obtenían y ganaban a precio de oro. De poco

servía que algunos senadores, preservados de la general desmoralización,

levantaran una voz amiga en favor de la desventurada España; que se

formara en el senado un partido, que se denominó español; que los

Escipiones y los Catones pronunciaran enérgicos

discursos pidiendo el castigo de los pretores avaros y criminales:

su voz se ahogaba ante una mayoría corrompida o ganada con el mismo

oro que constituía el motivo de la acusación, y los procesados pretores

salían absueltos. ¿Qué valía que a costa de esfuerzos arrancara Pisón

una ley autorizando a los pueblos de España para denunciar las depredaciones

de los jefes militares y pedir la debida responsabilidad e indemnización?

¿A qué, si este derecho había de ser ilusorio? Más de una vez pasaron

el mar y llegaron hasta el senado los lamentos de los pueblos oprimidos,

expresados por embajadores enviados al efecto: pero la impunidad en

que quedaban los acusados, la presencia siempre amenazante de las

armas romanas en la Península, todo hacía que los españoles contemplaran

inútil apelar al senado en demanda de justicia. El mismo Cicerón que

presenciaba ya la caída de la república. Cicerón que pasaba por más

circunspecto y más tímido que Catón, se atrevía a decir: «Difícil

es expresar lo odiosos que nos hemos hecho a las naciones extranjeras

por las arbitrariedades y la cupidez de

los gobernadores que les hemos enviado». Lo que prueba cuán lejos

estaba do haberse curado en tiempo del célebre orador tan mortífera

llaga. A cualquiera habría irritado proceder tan desconsiderado y abominable,

cuanto más a los altivos españoles, cuyos ánimos se hallaban harto

concitados ya con ver a los que antes se habían llamado sus auxiliares

y amigos, trocarse en dominadores y señores. De aquí la resistencia,

de aquí aquellas insurrecciones tantas veces sofocadas y siempre renacientes,

á la manera de aquellas plantas que tanto más se reproducen

y multiplican, cuanto más la cuchilla del podador corta su tallo.

No sabemos que pueda haber guerra más justa que la de un pueblo que

se arma para defender su suelo, sus hogares, sus haciendas, sus vidas

y su libertad, contra otro pueblo que intenta arrebatarle estos bienes

sin más derecho que el de ser más fuerte y más poderoso. Compréndense,

a poco que a la luz de la reflexión se examinen, las causas de la

prolongación de una lucha al parecer tan desigual, sostenida por dos

pueblos, el uno afanoso de conquistar, el otro tenaz en resistir;

entre una república poderosa, vasta, de muchos siglos ilustrada y

sabiamente regida, y poblaciones rústicas y aisladas que aún no constituían

nación: entre legiones disciplinadas y aguerridas, y soldados sin

organización y sin táctica; entre capitanes ceñidos de laureles recogidos

en otras guerras, y caudillos improvisados que dejaban sus grutas

y sus riscos para salir a los campos de batalla. Cegaban a Roma dos pasiones; el afán de la conquista, y la sed

de dinero. Lo primero la hacía cruel, destructora, asoladora; era

su bárbara máxima reducir un país conquistado á situación en que no

pudiera rebelarse: «Roma no trata con sus enemigos hasta después que

deponen las armas». Por lo mismo no escrupulizaba en exterminar, cuando

creía necesario, los moradores todos de una población o comarca, desde

el decrépito anciano hasta el niño de pecho y en yermarla de habitantes.

Y ellos, los que se jactaban de haber nacido para dar la libertad

a las naciones de la tierra, la asolaban para esclavizarla. Catón,

el austero, el probo Catón, hacía ostentación de haber derruido cuatrocientos

pueblos en tres meses: y los sobrenombres de Africano;

de Numantino y de Macedónico, significaban la ruina de otras tantas

ciudades o naciones. Lo segundo hacía a Roma desapiadada consigo misma.

«Vengan arroyos de oro, y más raudales de sangre». Así sacrificaba

sus hombres, y los hombres de todo el mundo. César, a quien pintan

como el más humano de los guerreros de aquel tiempo, hacía murallas

de los cadáveres, y calculan que había muerto en batalla ordenada

un millón de hombres y hecho un millón de esclavos. Pero conquistaba

pueblos para Roma, y a su vuelta de España ostentaba entre sus trofeos

un carro de plata fabricado de la recogida en este país. César era

divinizado, y la sangre que aquel carro hubiera costado a Roma, no

se tomaba en cuenta. Galba asesinaba inicua y traidoramente a los

lusitanos, y Roma lo disimulaba, sin advertir, o por lo menos sin

escarmentar, si lo advertía, que aquella matanza producía la guerra

de Viriato, que le costó tan cara. Así se prolongaba la conquista,

porque se reproducían con la exasperación las causas de la resistencia.

Ya hemos indicado como otra de las causas de la lentitud en los

progresos de las armas romanas la breve duración de las magistraturas

militares; y por lo mismo que procuraban los pretores aprovecharla

para acumular riquezas, solían emplear en esto tiempo y cálculos que

hubieran necesitado para combinar y activar las operaciones de campaña.

Acaecía muchas veces que cuando un general empezaba a conocer el terreno

era reemplazado por otro desconocedor del país, el cual a su vez tenía

que ceder el puesto al que venía a sustituirle en ocasión que acababa

de concebir un plan de ataque o que comenzaba a asediar una plaza.

El pesado armamento de los soldados romanos, de aquellos guerreros,

almacenes vivientes cargados de armas ofensivas y defensivas, de víveres

y provisiones para dos o tres semanas, de estacas para formar trincheras,

de instrumentos y útiles para abrir fosos y construir terraplenes,

era un obstáculo para guerrear con gente tan ágil, tan desembarazada

y frugal como era la española, para el sistema de asaltos, de correrías

y de sorpresas que usaban y en que eran tan diestros y mañosos, compitiendo

caballos y jinetes en agilidad y soltura, y para aquella guerra de

emboscadas que era la desesperación de las tropas regulares. Agregúese a esto el temor de los romanos a los inviernos de

España, durante los cuales suspendían frecuentemente las operaciones,

en especial en los países próximos a las montañas, donde no podían

sufrir el frío y rigidez de la estación. Pero hubo otra causa que, más poderosamente que todas las que hemos

enunciado, aumentaba las dificultades de la conquista provocando la

resistencia. Empeñáronse los romanos en

fiarlo todo a la ley de la fuerza, nada al atractivo de la dulzura;

en ser siempre conquistadores, nunca civilizadores; en hacer esclavos,

no súbditos, mucho menos amigos; no en hacer a España una provincia

tributaria de Roma, sino en explotarla como una mina siempre abierta

a su voracidad. Desconocieron la índole y carácter de los indígenas,

toscos, pero altivos, rústicos pero nobles, sencillos pero pundonorosos

y leales, fáciles en apasionarse de los grandes genios, en adherirse

a los que los trataban con dulzura o con generosidad, prontos a sacrificarse

por ellos, a morir por ellos, a no sobrevivir a los que una vez habían

jurado devoción; pero indóciles, tenaces, indomables, tratándose de

tiranizarlos y oprimirlos. No enseñaban nada los ejemplos a los romanos.

Olvidaron lo que había sucedido con los Escipiones;

no atendía Roma a lo que ganaba en España con el proceder desinteresado

y noble de Sempronio Graco, y a lo que perdía con las vejaciones y

latrocinios de Furio Filón: no veía que las monstruosidades y perfidias

de Lúculo y Galba provocaban una guerra en la Lusitania. y que un

rasgo de generosidad de Metelo en Nertóbriga le captaba la amistad de las ciudades celtíberas;

menester era que estuviese muy obcecada para no ver a los españoles

seguir a porfía las banderas de Sertorio, siendo romano, porque les

dispensaba beneficios, al propio tiempo que preferían entregarse a

las llamas hombres y pueblos antes de sucumbir a otros romanos de

quienes sólo servidumbre aguardaban. Si Roma hubiera respetado los

tratados hubiera hecho muchos súbditos, y se hubiera ahorrado más

de la mitad de su sangre, y muchas ignominias; los rompía con escándalo

del honor y de las leyes, y con oprobio y baldón de la fe romana,

y costábale ejércitos enteros para dominar

sobre cadáveres, sobre yermos y sobre ruinas. Así duró la lucha dos

siglos. No pretendemos hacer la apología de nuestros antepasados,

ni inventamos cargos que hacer a nuestros dominadores. Reflexionamos

sobre los hechos tomados de las historias romanas. Perdió por su parte a los españoles, y fue causa de que se malograran

tan heroicos esfuerzos y tan maravillosa constancia, la falta de concierto

y de unidad. Tribus independientes y aisladas, jamás formaron un cuerpo

compacto para resistir al enemigo común. Sobrábales

de valor individual lo que les faltaba de acuerdo. Ni sabían apreciar

las ventajas de las combinaciones, ni eran propensas a ellas. A veces

reposaban los celtíberos mientras guerreaban los lusitanos, o se levantaban

los vacceos cuando los bastetanos acababan de ser sometidos, o estallaba

la insurrección en la Lacetania cuando la

Bética tributaba honores semidivinos a un general romano; y cuando

los cántabros y astures se alzaron en defensa de su libertad, ya estaba

subyugada toda España menos ellos. Hubo un español que concibió el

pensamiento de proclamar una patria común, y dirigió su voz y envió

emisarios para ello a cuantos pueblos él conocía: tuvo al pronto algún

resultado el llamamiento entre las tribus más vecinas, pero Viriato

se vio reducido a pelear con solas sus bandas lusitanas, y Numancia

a defenderse sola. Cuando Viriato llevó la guerra cerca de Cádiz olvidóse

sin dada de que hacía ya cincuenta años que Cádiz había solicitado

ser ciudad romana. Así divididos los españoles, no podían dejar de

sucumbir más o menos tarde ante las inagotables legiones de la perseverante

y poderosa Roma. A pesar de todo, muchas veces hicieron vacilar el

poder de la ciudad-reina, que hubo de humillarse a recibir condiciones

de paz de una ciudad pobre, o de un hombre a quien había llamado bandido:

y César no fue señor del Mundo hasta que ciñó el ensangrentado laurel

de Munda.

No sabemos que la república estableciera en las comarcas españolas

que iba conquistando otro gobierno que el de aquellos magistrados

militares llamados pretores que solían ser cónsules que habían cumplido

el tiempo de su encargo. A éstos acompañaba comúnmente un cuestor

para la recaudación de los impuestos, y era como una especie de intendente

militar. La cuestura, según Cicerón, era el primer paso para la carrera

de los honores, lo que, como veremos luego, equivalía a la carrera

de las riquezas: por eso muchos antiguos cónsules no se desdeñaron

de ejercer la cuestura. Siendo sus funciones recaudar los tributos,

proveer de víveres y de dinero a la tropa, distribuir el botín, dar

cuenta de los productos de las exacciones al tesoro central de Roma,

era un empleo de los más apetecidos, y entre el cuestor y el pretor

solía haber muy estrecha amistad. Cuando el pretor ó

procónsul dejaba la provincia, le reemplazaba el cuestor interinamente

en sus funciones. Era, pues, un gobierno militar en que las leyes

de la metrópoli y los decretos del senado influían poco: pendía casi

todo de la voluntad o del capricho y de las cualidades personales

de cada pretor. No obstante, alguna representación

debieron alcanzar las autoridades indígenas, desde que a fuerza

de reclamaciones obtuvieron las ciudades el derecho, bien que casi

nulo en la práctica, de acusar a sus depredadores, y más adelante

el de fijar ellas mismas la cuota y calidad de los impuestos. Remedio

este último, que vino a hacerse tan ineficaz como el primero, porque

lo que no podían sacar los pretores por medio de contribuciones, sacábanlo

a título de empréstitos y donativos como lo hicieron Lúculo y César.

Explícase

la avidez de los pretores y su sed de riquezas por el estado moral

a que había llegado la república. Habían pasado los tiempos de los

Fabricios, de los Cincinatos

y de los Camilos, aquellos tiempos de austeridad republicana, en que

la pobreza era una virtud, y en que el laurel iba a honrar el arado.

Las riquezas eran ahora las que abrían el camino de los honores y

de los empleos. Con oro se compraban los triunfos, con oro se ganaban

las votaciones de las asambleas, oro era el que hacía senadores, pretores,

cónsules y generales. La miseria a que la aristocracia del dinero

había ido reduciendo a la plebe romana, que en lo general vivía de

una especie de limosna pública, o de alguna corta distribución de

moneda que de tiempo en tiempo se le hacía después de algún triunfo,

o de las sobras que los ricos le arrojaban alguna vez por ostentación,

se veía obligada a vender su voto, viniendo de esta manera a hacerse

el sufragio un objeto de lucro y de tráfico inmoral. Por eso se daban

tanta prisa los pretores a esquilmar las provincias, y así se hicieron

en Roma aquellas fortunas desmesuradas que todavía nos escandalizan.

Se siente una admiración disgustosa al leer las descripciones de

las espléndidas moradas, de los soberbios palacios, de las suntuosas

casas de recreo, que dentro de Roma y en las campiñas se ostentaban,

y en que pasaban los opulentos patricios una vida voluptuosa y de

deleites, rodeados de todo cuanto podía halagar los sentidos: aquellas

paredes de mármol, aquellas estatuas, aquellos baños, aquellos jardines

y bosquecillos de plátanos, de mirtos y de laureles; aquel costosísimo

menaje, aquellos lechos de riquísimas maderas, cubiertos con planchas

de plata, incrustados de oro, de marfil, de concha, de nácar y de

perlas; cobertores nupciales que costaban millares de sestercios;

mesas y triclinarios de maderas rarísimas

sostenidas por delfines de plata maciza, como la de Cayo Craso, que

valía un tesoro, o como la de Cicerón, que equivaldría a cerca de

un millón de nuestra moneda; platos de plata de doscientos marcos

de peso como el que poseía Sila, tazas y vasos, candelabros y lámparas

cinceladas de oro; aquellas bodegas como palacios en que se guardaban

en trescientas mil ánforas los más exquisitos vinos de todas las partes

del mundo; aquellos estanques en que se alimentaban peces con carne

humana para hacerlos más sabrosos; aquellos opíparos banquetes, en

que se hacían servir ostras del lago Lucrino,

salmonetes del Adriático, cabritos de Dalmacia, caza de Jonia y de

Numidia, ciruelas de Egipto, dátiles de Siria, peras de Pompeya,

aceitunas de Tarento, manzanas de Tibur, aves preciosas y raras llevadas

de los bosques de las más apartadas provincias para un determinado

festín; todo esto servido por multitud de esclavos, y alegrando el

banquete músicos, cantantes y cómicos. No nos detendremos a pintar los repugnantes placeres de otros géneros

en que pasaban la vida aquellos opulentos y voluptuosos romanos. Las

doctrinas sensuales de Epicuro se habían introducido no sólo en las

escuelas, sino en la práctica de la vida ordinaria, y abandonábanse

a toda clase de goces y placeres. Así vivía aquella aristocracia degenerada

y corrompida. Entretanto la plebe, la inmensa mayoría del pueblo romano, yacía

sumida en la indigencia, hacinada en miserables barrios y habitando

hediondas viviendas, atenida a las limosnas públicas, o esperando

en vergonzosa ociosidad las liberalidades de los patricios, a quienes

baja y humildemente servían y adulaban, y a quienes vendían su voto

o su puñal. Recogiendo Roma el oro, la plata, las producciones, los

artefactos de todos los pueblos conquistados, descuidaba las artes,

miraba como profesión innoble el comercio, encomendaba los trabajos

de la agricultura á esclavos y á brazos serviles; y aquel pueblo sin

artes, sin comercio y sin campos que labrar (que las propiedades estaban

aglomeradas, concentradas en las manos de unos pocos patricios), no

tenía más alternativa que la guerra o la miseria, y por eso también

la guerra se perpetuaba. Queríanla los generales

porque era el medio de alcanzar riquezas, influencia y honores, y

apetecíala el pueblo, porque algo le tocaba

de los despojos de los vencidos. César decía que para adquirir, aumentar

y conservar el poder, sólo se necesitaban dos cosas, dinero y soldados.

La respectiva situación de plebeyos y patricios había producido

revoluciones y guerras civiles. Los Gracos

se habían declarado por el pueblo. Su muerte fue un triunfo para la

aristocracia. Mario y Sila habían defendido, el primero la democracia,

la nobleza el segundo. Sila había realzado la aristocracia senatorial.

Sertorio, Lépido y Catalina la combatieron. César se había hecho dictador

con el apoyo del ejército y de la plebe. No pudieron sufrirlo los

patricios y le asesinaron. El senado, compuesto de aristócratas, protegía

a los asesinos de César, Octavio vengó a su tío, y en la batalla de

Filipos dio el último golpe a aquella corrompida aristocracia. El

pueblo y el ejército le aclamaron con gusto emperador, porque defendía

sus derechos, y preferían el gobierno y aún el despotismo de un hombre

solo encumbrado por ellos, al de muchos aristócratas orgullosos. Así

la verdadera base del poder de Augusto, más que los títulos de dictador

y de emperador, fue la autoridad tribunicia perpetua. Obra de los

soldados y del pueblo su elevación, contentó al uno y a los otros

con donativos y recompensas, distribuyéndoles tierras y dándoles pan

y espectáculos, panem et circenses. Augusto supo consolidar su poder respetando las formas

y dejando una sombra de autoridad al senado; y fue fortuna para Roma,

al pasar de la República al imperio, haber caído en manos de un hombre

que se dedicó a pacificar el mundo conquistado por César, a reformar

las costumbres públicas y a promover la civilización y las letras.

Tal era el pueblo y el hombre a quien se sujetó toda España, El

estado intelectual de los españoles hasta esta época, era muy vario

y distinto en sus diversas comarcas o provincias. Los cántabros y

algunos otros pueblos del Norte conservaban toda su rudeza

primitiva, su lengua y sus costumbres. Allí no había penetrado ni

la civilización ni las armas romanas hasta el tiempo de Augusto. Era

donde se mantenía en su pureza la raza indígena. En las demás regiones

españolas, habíanse ido introduciendo y

adoptando las costumbres, el idioma, el culto romanos;

más en aquellas en que la dominación o había sido o era más antigua,

menos en aquellas en que la resistencia había sido mayor. De todos

modos es indudable que las divinidades ele la teogonía romana vinieron

a mezclarse con los dioses de los indígenas y con los que ya les habían

comunicado antes los fenicios y los griegos; y Júpiter Capitolino

vino a alternar con la Diana Helénica y con el Hércules Tirio en las

fiestas religiosas de los españoles. Sin embargo, no debía ser ya tanta la rusticidad y la barbarie

en los pueblos del Oriente y centro de la Península durante las guerras

con la república romana, a juzgar por las muchas ciudades populosas

de sólo la Celtiberia que hallamos ya mencionadas en Estrabón, Tolomeo,

Polibio, Tito Livio, Floro y Appiano. De

que no les eran desconocidas algunas artes mecánicas dan testimonio

así las telas y vestidos de los naturales, no sin inteligencia fabricados,

como las armas e instrumentos de guerra, tan celebrados por su temple

y por la perfección de su trabajo, entre las cuales sobresalían las

renombradas espadas de las fábricas de Bilbilis, adoptadas por los romanos con preferencia a las

suyas tan pronto como las conocieron. Las monedas celtíberas tenían

ya una regularidad en su forma y una corrección en el dibujo de los

caballos, bueyes y otros animales que representaban, que nos dan una

idea más aventajada de la que podría esperarse de los adelantos a

que en este género habían llegado. Si no cultivaban las letras, por

lo menos no carecían de discreción sus discursos: en ellos se revelaba

la aptitud intelectual de aquellas gentes, las cuales ni dejaban de

hablar con desembarazo a los generales y magistrados de la culta Roma,

ni tenían dificultad en exponer sus querellas en pleno senado, y entrar

en contestaciones y razonamientos con los padres conscriptos. En la Bética fue donde debieron, antes que en otras provincias

de España, empezar a cultivarse las letras. Cuando el cónsul Metelo

regresó a Roma se llevó consigo multitud de poetas cordobeses, algunos

de los cuales se hicieron célebres allí, y de ellos se ocupó Cicerón

en una de sus más bellas oraciones. Contábase

entre ellos Cornelio Balbo de Cádiz, distinto del otro Balbo el triunfador.

No es extraño, habiendo sido la Bética donde dejaron derramadas más

semillas de civilización los fenicios, y donde menos obstinada resistencia

hallaron los romanos. La Celtiberia y la Lusitania; y en general la

España toda, fueron deudoras á Sertorio de la participación que comenzaron

a tener en la ilustración romana. La escuela de Huesca y el senado

de Évora que estableció aquel ilustre romano, fueron las dos grandes

bases por donde España entró en el movimiento intelectual del mundo

civilizado. Desde entonces empezó a hacerse el latín la lengua vulgar

de los españoles, y el gusto a las letras que nació con Sertorio no

hizo sino desarrollarse con Augusto. Cierto que Augusto acabó de someter la España al yugo de Roma.

Pero fue un yugo mil veces más soportable que el que había sufrido

bajo los tiránicos pretores. El hombre que dio reposo al mundo, el

que le dio una unidad civil y política, el que sustituyó al principio

de conquista el de civilización, y reemplazó el de la fuerza con el

de la inteligencia, no podía menos de ejercer en España un influjo

altamente benéfico. Desde los primeros años prohibió a los gobernadores

de las provincias pedir ningún género de subsidio, como tenían de

costumbre al expirar el término de su magistratura, y sólo les permitió

poder aceptar algún donativo que por vía de obsequio quisieran hacerles

las ciudades agradecidas a sus servicios; y esto después de trascurridos

setenta días de haber salido de las provincias. Dejó también a las

ciudades libres que se administraran por sí mismas. Abrió escuelas

públicas en las ciudades principales y las dotó de profesores ilustres.

En ellas se fueron formando algunos de aquellos ingenios que después

dieron lustre a la literatura romano-hispana. Sufrió, pues, España bajo Augusto una completa trasformación social.

Pero no olvidemos que si las guerras romanas trajeron a España la

civilización que entonces se conocía, que si España dio por este camino

un gran paso en la carrera del mejoramiento social, este mejoramiento

y esta civilización los compró al caro precio de dos siglos de guerras,

de sangre, de calamidades, de horrores, y de sacrificios y víctimas

sin cuento. ¡Ley fatal de la humanidad, que cada paso hacia un bien

respectivo ha de ir precedido de una serie de males y de una cadena

de angustias y de dolores! ¡Y aun se ha de agradecer; si tras un siglo

y otro de tragedias se encuentra al fin un Augusto!

19 a.C. - 98 d.C. Fuese que ejerciera Augusto la autoridad suprema en Roma bajo el

nombre de emperador que conservaron sus sucesores, fuese el fundamento

principal de su poder el tribunado perpetuo, fuese la reunión de las

más altas magistraturas en su persona la que le hiciera árbitro y

soberano del Estado; que el gobierno de Roma fuese una monarquía con

formas republicanas, o que fuese una prolongada dictadura; que Augusto

disfrazara con más o menos astucia y disimulo su poder ilimitado y

absoluto conservando antiguos nombres, y que el pueblo y el senado

comprendieran toda la mudanza que bajo cierta apariencia de respeto

a los poderes existentes se había efectuado en el gobierno de la ciudad

y de las provincias, y que se sometieran a él, los unos por seducción,

los otros por creer el cambio provechoso, los otros por impotencia

de resistir, es lo cierto que los vastos dominios romanos se sujetaron

desde Augusto a la autoridad omnipotente de un solo hombre. Nueva

era para Roma, que ya se rigió siempre con gobierno imperial. Subyugada España y sujeta al imperio romano, acostumbrados como

estaban los españoles a ver y sufrir el azote y la opresión de aquellos

gobernadores rapaces y crueles, tuvieron a dicha el ser gobernados

por un hombre, que si bien había dado el último golpe a su independencia

y a su libertad material, mostrábase con ellos no sólo dominador clemente, sino hasta

protector generoso. Veíanle amparar a los

pueblos contraías vejaciones y rapiñas de los pretores, declarar algunas

ciudades exentas de tributos, fundar nuevas colonias, abrir vías de

comunicación, establecer escuelas, y honrar los indígenas elevando

a muchos de ellos a las más altas dignidades, y no es extraño que

ellos, que eran duros y tenaces en vengar ultrajes y agravios, y extremados

y ardientes en amar a los que les dispensaban favores, se apasionaran

de Augusto hasta el punto de erigirle templos y altares. O no conocían,

o importábales poco, aunque lo conocieran,

que el proceder de Augusto no fuese hijo de la virtud sino de cálculo;

que tuviera todas las flaquezas de la humanidad como hombre, si era

generoso y humanitario como político; que fuera un usurpador de autoridad

en Roma, si era reparador de injurias en España. Nunca los españoles

fueron escasos ni en sentir ofensas ni en agradecer beneficios. Levantaron los sevillanos un monumento a la emperatriz Livia, a

quien se llamó generatrix orbis, madre

de todos los pueblos. Los de Tarragona erigieron más adelante un templo

y un altar a Augusto. Sin aprobar la parte de adulación que entraba

en la apoteosis, disculpamos el entusiasmo. Mucho más había hecho

Roma con César vencedor, y eso que se constituía en árbitro de la

república. Al fin los españoles lo hacían en obsequio de quien los

redimía de mayor servidumbre. Vióse, pues,

a la sombra del gobierno protector inaugurado por Augusto, desarrollarse

en España la agricultura, la industria y el comercio. De las costas

del Mediterráneo partían continuamente bajeles españoles para llevar

a Roma las producciones de este suelo, así naturales como manufacturadas.

España surtía a la gran ciudad de aceites, de cereales, de carnes,

telas, y de aquellas exquisitas lanas, que en tanta estimación tenían

y á tan subido precio pagaban los romanos, al decir de Estrabón. Refiere también Dión Casio, y apenas hay historiador que no lo

haya reproducido, el caso ocurrido entre Augusto y un español nombrado

Caracota o Corocota, capitán de

una cuadrilla de bandoleros con la cual recorría el país, y aun se

atrevía a penetrar en poblaciones considerables. Augusto había pregonado

su cabeza. Esto y la viva persecución que sufría, inspiraron al famoso

bandido la idea de presentarse en persona al emperador. Solicitó una

audiencia. Otorgósela Augusto, y después de haber prometido que si le

indultaba viviría honradamente el resto de su vida, concluyó reclamando

para sí el premio ofrecido al que le presentara vivo ó

muerto, puesto que se presentaba él mismo. Concedióselo

todo Augusto, encantado de la singular franqueza del célebre salteador.

Los antiguos historiadores latinos, y los modernos historiadores extranjeros

se muestran maravillados del carácter, resolución y grandeza de ánimo

de aquel hombre. Este mismo Estrabón nos habla también de los medios de comunicación

que Augusto había hecho construir en España para facilitar los trasportes

de los productos del interior a las embocaduras de los ríos. Cuando Augusto se vio señor del mundo, queriendo saber cuántos

hombres tenía sometidos a su autoridad, mandó hacer un empadronamiento

general en todo el imperio. Hacíase esta

operación en la Palestina como provincia tributaria de Roma. Entonces

fue cuando al ir María, esposa de José, artesano de Galilea, a inscribir

su nombre en Belén, nació en un humilde establo el que había de redimir

al género humano, el salvador de los hombres, JESUCRISTO, hijo de

Dios. Cumpliéronse, pues, en el reinado

de Augusto César los tiempos anunciados por los profetas, y vino al

mundo el gran regenerador de la humanidad, el que la había de colocar

en el verdadero camino de la civilización, el que había de darle la

verdadera libertad. Sin embargo, este acontecimiento, el mayor que

han presenciado los siglos, pasaba en un apartado rincón de la Judea,

sin que apenas se apercibieran por entonces los hombres de un suceso

que había de cambiar la condición moral del universo. Augusto, que

entre otros medios de inmortalizarse había discurrido el de dejar

consignado su nombre en la cuenta de los tiempos, poniéndole a uno

de los meses del calendario romanos, ni siquiera imaginaba que existía

en los dominios de su imperio el hombre cuyo nacimiento había de servir

de base a una nueva cronología a que se habían de ajustar todos los

cómputos en lo sucesivo. Aunque no faltaron en los postreros años del reinado de Augusto

alteraciones y guerras en diversas provincias del imperio, mantúvose

España sosegada y en paz hasta su muerte, acaecida en Nola, ciudad

de la Campania, a los setenta y tres años de su edad, y a los catorce

de J. C. Dijese de él que nunca hubiera debido nacer, y que nunca

hubiera debido morir. Creemos, sin embargo, que el mundo ganó algo

con su vida, y perdió mucho con su muerte. Sus sucesores parecían como escogidos para acreditar que si Augusto

había sido usurpador y tirano, era el menos perverso de los tiranos

y usurpadores. Si es cierto que al designar por sucesor a Tiberio,

tuvo el pensamiento de que la tiranía de éste hiciera resaltar la

moderación suya, logrólo cumplidamente, pero la posteridad no le perdonaría

el haber sacrificado la humanidad a un goce de criminal egoísmo. Tiberio, el primero de los monstruos que deshonraron el trono imperial,

tuvo la habilidad de engañar los primeros años al mundo que acababa

de heredar. Afectando una modestia loable, fingió rehusar el imperio

como una carga superior a las fuerzas de un hombre solo, y aunque

concluyó por admitirle, fue aparentando hacerlo como con repugnancia

y de mal grado. Mostraba gran deferencia y respeto a los cónsules

y senadores; erigióse en reformador de las

costumbres públicas; manifestábase enemigo

de las delaciones, y negábase a castigar

las sátiras que contra él se publicaban, diciendo que en un Estado

libre debían serlo también el pensamiento y la palabra. Creyéronse

sinceras su moderación y su dulzura. Pero luego arrojó la máscara,

y el hombre moderado y dulce apareció en toda su desnudez el déspota

y el malvado. Horroriza leer en Tácito y en Suetonio

el catálogo de asesinatos y de crímenes que en este doble concepto

ejecutó, bien por sí, bien sirviéndose del senado como de un fácil

instrumento, bien con ayuda de su privado y consejero, el infame Sejano.

Su misma madre Livia, a quien debía el trono, no se eximió de probar

su ingratitud; y su esposa Julia, la hija de Augusto, vióse

reducida a morir de hambre. Extraños y deudos, a todos alcanzaba su

crueldad calculada y fría. Había cierto legatario suyo usado la chanza de decir a un muerto:

Ve a decir a Augusto que aún

no se ha ejecutado su última voluntad. Súpolo

Tiberio y mandó degollarle diciéndole con impasibilidad horrible:

Asi podrás llevar tú mismo a Augusto noticias más recientes y exactas.

Tal fue la ferocidad que desplegó, y tal lo que gozaba con los suplicios,

que si alguno por sustraerse á ellos

se daba a sí mismo la muerte, exclamaba: Ese se me ha escapado; así sucedió con Carnucio.

El sistema de delaciones que al principio había fingido aborrecer,

fue después objeto de premios y recompensas, y le convirtió en medio

ordinario de gobierno. Premiados los delatores, pululaban los espías;

llovían cada día acusaciones: esclavos, ciudadanos, senadores, todos

se daban prisa a denunciar a otros, como único medio de libertarse

a sí mismos. Nadie se atrevía á hablar,

pero el silencio mismo se representaba como sospechoso; no era lícito

ni alegrarse ni entristecerse, porque la alegría era tomada como la

esperanza de alteraciones que se fraguaban en el Estado; la tristeza

se traducía por descontento del emperador. Se suprimió hasta la libertad

de pensar, se condenaba por supuestas intenciones, y se prohibía lamentar

la suerte de las víctimas. ¡Desgraciado el que dijera una palabra

en elogio de Augusto! Elogiar a Augusto era despreciar á Tiberio,

y se castigaba como crimen de Estado. Una expresión, un gesto, un

signo bastaba para condenar a muerte un hombre. Con pretexto de lamentar que el pueblo abandonara sus ocupaciones

para asistir a los comicios, le arrancó el derecho de elegir sus magistrados

y de sancionar las leyes, y trasmitió estas prerrogativas al senado,

de quien disponía a su antojo, hasta el punto de disgustarle, ya tanta

humillación y tanta bajeza como veía en los senadores. Así acabó la

intervención del pueblo en los negocios de la república, ó

por mejor decir, la república dejó de existir definitivamente. Había

hecho Augusto una ley estableciendo penas contra los que ofendieran

la majestad del pueblo romano. Tiberio aplicó esta ley a los que le

ofendían a él, como representante del pueblo, y tomó de ella ocasión

para consumar mil asesinatos legales. En verdad el pueblo moralmente

no existía, y Tiberio fue el primero que se atrevió a decir sin rebozo:

El Estado soy yo: expresión

que, reproducida siglos adelante en boca de un esclarecido monarca,

adquirió una celebridad histórica que aun dura en nuestros días. ¡Y

sin embargo, humeaba el incienso en los altares ele la corrompida

y degenerada Roma en honor de Tiberio! Natural era que los prefectos y delegados de las provincias fueran

dignos mandatarios de tal emperador. Condujéronse

como tales en la Península, Vivio Sereno

y Lucio Pisón, el primero en la Bética, en la Tarraconense el segundo.

España demostró todavía, que aunque oprimida y sujeta, no toleraba

ni las depredaciones ni el despotismo, y se insurreccionó en gran

parte contra los dos prefectos. Los españoles, con más dignidad que

los romanos, no depusieron las armas hasta que el senado decretó la

separación de Vivio, y prometió hacerles

justicia. Puede juzgarse cuáles y cuántas serían las demasías y excesos

de aquel pretor, cuando el senado, tal como era ya entonces, oídas

las querellas y acusaciones que le elevaron los de la Bética, no pudo

dejar de desterrar a Vivió a una de las islas del mar Egeo. No era

menos culpable Lucio Pisón, pero siendo provincia imperial la Tarraconense,

no quiso Tiberio castigar al prevaricador, antes bien le mantuvo en

su empleo. Semejante impunidad irritó de tal manera aun labrador de

Termes, que haciéndose intérprete de la indignación de sus compatricios,

acometió un día al prefecto, y le dio muerte por su mano. Preso aquel

español, y puesto a tormento para que declarara sus cómplices, respondió

con admirable firmeza que su único cómplice era la abominable conducta

de Pisón. Cuando le llevaban al suplicio, se desasió de repente de

sus conductores y se estrelló de propósito la cabeza contra una piedra.

Aunque aislado, el hecho de este vengador rústico fue bastante

para que, deduciendo el emperador la antipatía con que se miraba en

España á sus prefectos, hiciera sentir su tiranía y descargara el

peso de su ira sobre las cabezas de los españoles más ilustres. Entre

ellos fue víctima de su saña Sexto Mario, avecindado en Roma, hombre

de gran fortuna, y en cuya hija, notable por su hermosura, había puesto

Tiberio sus torpes y lascivos ojos, como quería poner su avara mano

en la caja de las riquezas del padre. No viendo medio de lograr ni

lo uno ni lo otro, hizo que se acusara al padre del delito de incesto

con su hija. Nada más fácil al emperador que probar todo lo que se

proponía. Ambos fueron arrojados de lo alto de la roca Tarpeya, y

Tiberio se apoderó seguidamente de todo el oro de aquel desgraciado.

Era menester que bajo el imperio de este tirano se cometiera el

mayor desafuero, y la más negra ingratitud que ha manchado las páginas

de la historia de la humanidad. Era menester que el que había venido

a salvar a los hombres y a predicar una religión de caridad, fuera

sacrificado por el que ejercía la autoridad en nombre de Tiberio en

el pueblo escogido por Dios. En el año 19 del reinado de Tiberio se

verificó el gran suceso de la muerte y pasión de nuestro redentor

Jesucristo (33). «Del pie de la cruz en que fue clavado por la ingratitud

y ceguedad de los hombres partieron doce nuevos legisladores, pobres,

humildes y desnudos, a predicar por el mundo la doctrina de la salud,

y a derramar por las naciones las semillas de la verdadera civilización

que había de cambiar la faz del universo (2)» Cuatro años más tarde (37) acabó Tiberio la vida de desórdenes

con que había escandalizado al mundo. ¡Pluguiera a los

dioses que el pueblo romano tuviera una sola cabeza para derribarla

de un solo tajo! Esto decía en una ocasión el sucesor de Tiberio,

Cayo Calígula, llamado así de cierto calzado militar (caliga) que usaba. Bastaría esta

brutal expresión para calcular la bárbara ferocidad del nuevo emperador

romano. Propio era esto de quien cerraba los graneros públicos por

el placer de ver al pueblo morir de hambre; de quien decía a la mujer

que amaba “me parece muy hermosa tu cabeza, y sobre todo

cuando ypenso que a la más leve indicación

mía la podría hacer rodar a mis pies”. Instintos tan sanguinarios

y feroces sólo pueden explicarse por el estado de desarreglo y de

delirio en que debía encontrarse su cerebro; y si de estar desjuiciado

no hubiera dado mil pruebas, con todo género de extravagancias, sobrara

la ridícula insensatez de hacer para su caballo cuadras de mármol,

pesebres de marfil, ronzales de perlas y mantas de púrpura; de darle

a comer avena dorada, de ponerle a su mesa, de incorporarle en el

colegio de sus sacerdotes, y de designarle para cónsul. ¡Y los envilecidos

romanos obedecían a este loco! Un español llamado Emilio Régulo quiso

librar la tierra de este monstruo imperial, pero descubierta la conspiración,

fue Régulo condenado a muerte. A l fin la espada de Casio Choreas,

tribuno de los pretorianos, ejecutó lo que aquél no había podido conseguir

(41). Pero al desjuiciado Calígula sucedió el imbécil Claudio su tío,

el digno esposo de la célebre prostituta Mesalina, cuyas obscenidades

y desarreglos no abochornaban a Roma que las presenciaba y ruborizan

a la posteridad que las recuerda. Comprenderíamos que Roma hubiera

sufrido la imbecilidad de Claudio, si hubiese sido una imbecilidad

inofensiva; que hubiera tolerado el destierro de Séneca de parte de

quien tenía pretensiones de pasar por sabio, cuando su misma madre

para calificar a un hombre de necio solía decir: Es bestia como mi hijo Claudio; que se

burlaran de él los tribunales a que tenía la manía de asistir; pero

no se comprende que se sufriera a un imbécil que llevaba al suplicio

á treinta y cinco senadores, á trescientos caballeros romanos,

y a gran número ele mujeres de las principales familias, y que por

no tomarse el trabajo de pronunciar una sentencia indicaba con un

gesto su voluntad de que un hombre fuera degollado. Y sin embargo

,a este hombre no sólo le obedecía la ciudad del Capitolio,

sino que se denunciaba y castigaba a los que ofendieran su majestad,

habiendo llegado a ser en su tiempo el oficio de denunciador uno.

de los más lucrativos. Y lo que es más, seducidos los españoles por

una ley de Claudio, en que se mandaba que los gobernadores de provincias

hubieran de pasar un año en Roma antes de poder ser reelegidos, a

fin de que los pueblos tuvieran tiempo para exponer las quejas á que

hubieran dado lugar, por más que esta ley quedara sin ejecución como

tantas otras, tuvieron la debilidad de levantarle estatuas; que así

iba contagiando a España el espíritu servil y adulador de los romanos.

Por fortuna no era esto sólo lo que tomaban de sus dominadores.

Las semillas literarias que Augusto había sembrado en España no habían

caído en tierra estéril, y producían ya sus frutos. Florecían unos

y comenzaban a distinguirse otros españoles como oradores, como filósofos,

como poetas y como hombres científicos. Séneca, Sextilio

Ena, Marco Porcio Latrón, Moderato

Columela, Pomponio Mela, Turanio Grácil, y otros españoles, de cuyos

escritos nos ocuparemos más adelante, brillaban en Roma precisamente

cuando las ciencias y la literatura latina habían venido a precipitada

decadencia come las costumbres. Aunque algunos de ellos no dejaron

de participar de la baja adulación que entonces parecía estar en boga,

no por eso se libraron de la persecución de unos emperadores que tenían

la insensata presunción de pasar por sabios, y no sufrían a los que

lo eran más que ellos. Murió Claudio (54), envenenado, a lo que se cree, por su segunda

mujer Agripina, y le sucedió Nerón, cuyo nombre parece haber alcanzado

el privilegio de servir para designar a los hombres tiranos y feroces.

Comenzó, no obstante, a gobernar con dulzura como Tiberio, declarando

que se proponía seguir las huellas del divino Augusto. Y las siguió

en un principio. Al oirle decir cuando tuvo

que firmar la primera sentencia de muerte: Quisiera no saber escribir, ¿quién no le

tendría por clemente? Cuando al decretarle el senado estatuas de oro

y plata dijo: Que aguarden a

que las merezca, ¿quién no elogiaba su modestia? Eran entonces

sus maestros Afranio Burro, jefe del pretorio, y el español Anneo

Séneca, el filósofo, aquél en lo relativo al arte militar, y éste

en moral y elocuencia. Había querido Agripina, madre de Nerón, aprovechándose

de la corta edad de su hijo, gobernar a su arbitrio el imperio; Séneca

cortó el pernicioso influjo de aquella mujer ambiciosa, de que murmuraba

ya y se quejaba el pueblo. ¿Por qué no empleó la misma energía con

su augusto discípulo cuando le veía después despeñarse por la senda

de los crímenes? Pero el moralista que encontró medio de evitar un

incesto entre el imperial alumno y su impúdica madre, no le halló

para impedir que el emperador expidiera sicarios para que matasen

a aquella misma madre, y que les dijera: Abrid aquel vientre que ha llevado a Nerón, y que se recreara después

en examinar su cadáver y en analizar sus formas: antes escribió al

senado justificando en lo posible el bárbaro parricidio. Había alcanzado a Séneca el contagio de la corrupción, y sus obras

no iban en consonancia con sus escritos. Escribía contra la lisonja,

y adulaba al hombre más perverso: declamaba contraía avaricia, y ejercía

la usura; acriminaba el lujo, y poseía quinientas mesas de limonero

con pies de marfil que valían una fortuna. Si no pudo apartar a Nerón

del camino del crimen, fue por lo menos débil en no abandonarle cuando

le vio encenagado en los vicios. Triste recompensa recibió el filósofo

estoico del hombrea quien había lisonjeado.

Cansado de él el emperador, le condenó a muerte, suponiéndole cómplice

en la conjuración de Pisón; dióle a escoger

el género de muerte que más gustase: Séneca se abrió las venas, y

acabó con la entereza del estoicismo una vida sobre la que pesaban

flaquezas indisculpables. Aconteció otro tanto con el poeta Lucano,

su sobrino, y con Junio Gallión, su hermano.

Familia española tan desgraciada como ilustre. Por estragadas que estuvieran las costumbres en la corrompida Roma,

podría, si se quiere, mirarse sin indignación el desenfreno de las

pasiones personales de los emperadores, en que sus mismos súbditos

se apresuraban a imitarlos, así como ciertos caprichos pueriles, hijos,

ó de la estupidez ó

de la presunción. Pero el placer feroz que Nerón quiso darse de pegar

fuego a la ciudad eterna, de ver cómo se abrasaban sus cuarteles,

de gozar en el incendio, y de cantar al son de la cítara la destrucción

de Troya a la luz de las llamas, no era posible que dejara de indignar

a los romanos por prostituidos que estuviesen. De España partió el

golpe que había de libertar al mundo de aquel odioso incendiario.

Hallábase de pretor en la Tarraconense Servio Sulpicio Galba, donde

so había hecho querer de los naturales por la severidad con que castigaba

a los que empleaban malos medios para enriquecerse: había mandado

crucificar a un tutor que envenenó a su pupilo para apoderarse de

su hacienda: a un administrador a quien se probó falta de pureza en

el manejo de los caudales mandó cortarle las manos y clavarlas en

la mesa: terrible rigidez, pero acaso necesaria en el estado a que

había llegado la desmoralización. Antiguo consular, y anciano de más

de setenta años, ni siquiera soñaba Galba, en reemplazar a Nerón,

cuando le fue propuesto por Julio Vindex,

simple propretor de la Galia. Irresoluto se mostró Galba a pesar de

verse proclamado por la tropa y el pueblo, y de habérsele adherido

Otón que gobernaba la Lusitania. Un acontecimiento inesperado vino

á alentar su timidez. Hallábase retirado

en Olunia (Coruña del Conde), cuando supo

que Nerón, objeto ya de la execración pública, insultado y maldecido

por todos, perseguido por los soldados de la guardia pretoriana, había

puesto término por su misma mano a su abominable existencia en una

casa de recreo cerca de Roma. Nerón había hecho abrir a su presencia el hoyo que le había de

servir de sepulcro. Al oir el ruido de los

pretorianos que iban en su busca, acarició la hoja de su puñal, recitó

algunos versos de Homero, y clavósele diciendo:

¡Qué artista va a perder el mundo! Galba entonces partió a tomar posesión del imperio (68). La proclamación

de Galba, dice Tácito, descubrió el peligroso secreto de que podía

elegirse emperador fuera de Roma. Galba hubiera pasado por el mejor

emperador posible, si no hubiera llegado a serlo. Pero el emperador

romano estuvo lejos de ser el gobernador de la Tarraconense. Rodeado

de tres oscuros aduladores que el pueblo llamaba sus pedagogos, ejecutó

crueldades que debieron el no parecer mayores a estar tan reciente

la memoria de las de Nerón. España, que tanto había contribuido a

su elevación, fue tratada con ingratitud, gravada con exorbitantes

impuestos, y condenados a muerte muchos de los que le habían servido

de escala para subir al poder. Condújose

lo mismo con los pretorianos que le allanaron el camino del trono.

Cuando se le presentaron a reclamar la recompensa ofrecida, les contestó:

Yo elijo mis soldados, no los

compro. Palabras dignas de un emperador, si este emperador no

fuese el mismo que había querido comprarlos. No faltó quien lo hiciera,

ya que él les había enseñado que podían venderse. Creyéndose también

Otón mal correspondido, aquel mismo Otón que siendo gobernador de

la Lusitania puso a disposición de Galba sus tropas, y aun le regaló

su rica vajilla para que la convirtiera en moneda, sedujo a aquellos

mismos soldados, y con ellos asesinó a Galba en la plaza pública.

El septuagenario emperador alargó el cuello a los asesinos, diciéndoles:

Herid, si mi muerte es útil

al pueblo romano. No desarmaron estas palabras a los soldados,

que se cuidaban poco de que su muerte fuese ó

no útil al pueblo. Imperó Galba siete meses. Proclamado Otón emperador, pueblo y soldados, caballeros y senadores,

fueron con humilde bajeza a besarle la mano y a prodigarle títulos

y honores. Otón tuvo presente que en España había comenzado su engrandecimiento

y quiso engrandecerla también, agregando á

la Bética las costas de África bajo el nombre de Hispania Tingitana.

Entretanto, habiendo aprendido los soldados que ellos eran los que

hacían emperadores, quisieron los de Germania, á ejemplo de los de

España, tener también su emperador, y nombraron a Vitelio. Otón se

suicidó. Una noche se acostó diciendo: Añadamos esta noche más a nuestra vida.

Colocó dos puñales debajo de la almohada, y a la mañana siguiente

hallóse sólo un cadáver en su lecho. Vitelio solamente se hizo notable por su glotonería. Hasta repugnantes

son las descripciones que se hacen de sus comidas y banquetes, y de

los medios que empleaba para excitar su estragado apetito. Poco le

duró también aquella, vida de brutales deleites. A ejemplo de los

ejércitos de España, de las Gallas y de Germania, las legiones de

Oriente habían proclamado á Vespasiano. Los parciales de uno y otro

llegaron a pelear dentro de la misma Roma. Vitelio se escondió en

un lugar inmundo de su propio palacio, acompañado de su cocinero y

su panadero, dignos secuaces de tal emperador. Sacáronle

de allí los soldados, y entretuviéronse

en pasearle todo lo largo de la Vía-Sacra, con una soga al cuello,

las manos atadas a la espalda, y desgarrados los vestidos, entre la

gritería de la muchedumbre, que ya le arrojaba inmundicias, ya le

llamaba a voces ebrio y glotón, a cuyos ultrajes respondía él: A

pesar de todo he sido emperador vuestro. Quitáronle

luego la vida, y después de pasear su cabeza clavada en una pica,

arrojaron su cuerpo al Tíber (69). A tal degradación había venido

en poco tiempo la dignidad imperial. Iban ya ocho emperadores, y los

seis habían muerto desastrosamente. ¡Desgraciada Roma, y desgraciada

España, que seguía su suerte! Afortunadamente, tras de tantos vicios, tras de tanta corrupción

y desorden, vino un período de reposo y de consuelo al mundo. Trájolo Flavio Vespasiano, el único que al revés de todos

los que le habían precedido, se hizo mejor desde que ascendió al trono.

Indiferente, y aun desafecto a los títulos pomposos, modesto y sencillo

en sus costumbres, él mismo hablaba muchas veces de su humilde nacimiento;

enemigo de derramar sangre humana, lloraba cada vez que se veía en

la necesidad de pronunciar una sentencia de muerte. España se había

pronunciado por su partido, y más agradecido que Galba, la remuneró

concediendo a los españoles los derechoslatinos.

Reconocidas a esta honra muchas ciudades, tomaron el nombre de Flavias, como en otro tiempo habían tomado el de Julias o

Augustas. De este número fueron Flaviobriga, Aquae Flaviae, Iria Flavia, Flavium Brigantinum, y otras muchas que no pueden verse en nuestro

catálogo. Debióle también España la construcción

de varios caminos, puentes y monumentos públicos. Y no falta quien

suponga obra suya una de las más maravillosas que en España se conservan,

y que por la grandiosidad de sus proporciones y por las dificultades

vencidas para su ejecución, excita el asombro de cuantos la visitan:

hablamos del famoso acueducto de Segovia, que los más, aunque sin

fundamento seguro en que apoyarse, atribuyen a Trajano. Uno de los más bellos presentes que Vespasiano hizo a España, fue

haber enviado en calidad de cuestor a esta provincia á Plinio el Mayor,

que no sólo desempeñó con celo sus funciones como procurador de la

hacienda imperial, sino que hizo grandes mejoras en la Bética, visitó

una gran parte de España, y estudiando a fondo sus diferentes climas

y países, recogió en ellos abundantes materiales para su historia

natural. Hizo además relaciones de amistad con los españoles más distinguidos,

con los cuales siguió después correspondencia desde Roma, no perdiendo

nunca su afición a España. Realizóse

en el reinado de Vespasiano una de las grandes profecías de los divinos

libros, la destrucción del templo de Jerusalén y la dispersión de

los judíos por todas las naciones de la tierra: terrible expiación

impuesta a un crimen sin ejemplo. Su mismo hijo Tito, tan celebrado

después por su piedad y dulzura, fue el que recibió la triste misión

de destruir el templo y la ciudad y no dejar piedra sobre piedra.

Fué este uno de aquellos grandes y terribles

acaecimientos que forman época en los siglos, y que se imprimen indeleblemente

en la historia del linaje humano. Millón y medio de israelitas perecieron

en aquella célebre guerra; noventa y siete mil fueron hechos cautivos.

Tito no pudo reprimir el llanto al contemplar el miserable estado

de Jerusalén, atestada de cadáveres y convertida en ruinas. Los que

quedaron con vida se diseminaron sobre toda la haz

de la tierra, en cumplimiento de la terrible profecía. La Judea dejó

de existir como nación, y España recogió en su seno una parte de aquellos

fugitivos, que aunque perseguidos y anatematizados habían,

no obstante, de constituir una gran parte de su población por muchos

siglos. Créese que se les señaló por primer asiento la ciudad de Mericla.

España conservó por mucho tiempo gratos recuerdos de Vespasiano.

Murió este emperador el año 79, dejando por sucesor a su hijo Tito,

que aun aventajó a su padre en virtudes, y a quien los españoles llamaron

las delicias del género humano. Éralo realmente el hombre que profesaba

la máxima de que nadie debía salir apesadumbrado de la presencia del

príncipe; el que si se acordaba de noche de no haber dispensado algún

beneficio desde la mañana, exclamaba pesaroso: He

perdido el día; el que al aceptar el pontificado declaró que desde

aquel momento se conservaría puro de toda efusión de sangre; el que

no permitía que se denunciara a nadie por haber hablado mal de su

persona; el que fulminó nota de infamia contra los jueces venales

y contra los gobernadores concusionarios; el que prohibió a los caballeros

hacer el papel de histriones y degradó a un senador por haber bailado;

el que reprimió la licencia pública, e hizo todo lo posible por restablecer

la decencia de las costumbres. La corta duración de su reinado no dejó tiempo ni a España ni a

la humanidad de probar todos los efectos de la justicia y de la bondad

de este príncipe. Pero la paz que gozaba le permitía entregarse a

la cultura de las letras y de las artes, y alas dulzuras de la vida

social. Poco más de dos años disfrutó el mundo de la felicidad con

que comenzaba a regalarle este benéfico príncipe (81). Parece que la Providencia quiso mostrar a la especie humana que

aún no merecía príncipes tan buenos, y la castigó enviándole un Domiciano,

que más que de la familia Flavia y hermano de Tito, parecía de la

raza de los Claudios y hermano de Nerón. Jamás hubo hermanos más desemejantes

que Tito y Domiciano. No cedió Domiciano ni en crueldad ni en desenfreno

ni en tiranía a ninguno de sus predecesores. Mataba por complacencia,

y derramaba sangre por deleite. España volvió a sufrir las vejaciones

y despojos de los gobernadores romanos: pero también tenía defensores

celosos. Acusado un procónsul por sus rapiñas ante los tribunales,

y llevada la causa a Roma, abogaron en favor de los españoles Plinio

el Joven y Herennio Senección, natural de la Bética,

e hiciéronlo con tanto ardor y tales eran

los excesos del acusado, que aun imperando un Domiciano, sufrió por

sentencia del tribunal el secuestro de todos sus bienes. Nerón había dado el primer edicto de persecución contra los cristianos;

Domiciano dio el segundo. Confundía con los cristianos a los matemáticos

y filósofos, y los desterró a todos de Roma. Domiciano murió como

morían los tiranos, y su muerte fue mirada como una felicidad para

los pueblos (90). El senado decretó que su nombre fuera borrado de

todos los monumentos públicos. Fue el último de los emperadores designados

con el nombre de los doce Césares. Sucedióle

el anciano Nerva. ¡Lástima que su edad no le permitiera dar al mundo

más años de felicidad y de justicia! Nerva abolió el crimen de lesa

majestad aplicado a los emperadores por Tiberio, castigó a los delatores,

dotó a España de magistrados sabios, embellecióa

Córdoba con soberbios edificios, e hizo al morir el mayor beneficio

que pudiera hacer a España: el de darle por emperador a un español,

al insigne Trajano (98).

|

|