|

San Ignacio de Antioquía, ya al comenzar el segundo

siglo, aconseja también que, para que el matrimonio sea de acuerdo con el Señor

y no por concupiscencia, conviene que los contrayentes se casen con beneplácito

del obispo. Todo esto trajo una complicación de ministerios que reforzó la

jerarquía eclesiástica. Poco a poco se va acentuando la diferencia entre los

laicos y el clero. La palabra griega kléroi equivale a la latina órdenes, así que clérigo quiere decir ordenado. La ordenación

desde los tiempos apostólicos consistía primordialmente en la imposición de

manos para conferir el carácter sacerdotal. Como no podía ser menos, había

otras prácticas preparatorias y complementarias: la tonsura, la unción con

óleos, el revestimiento con las insignias, el ósculo fraternal, etc. Para San

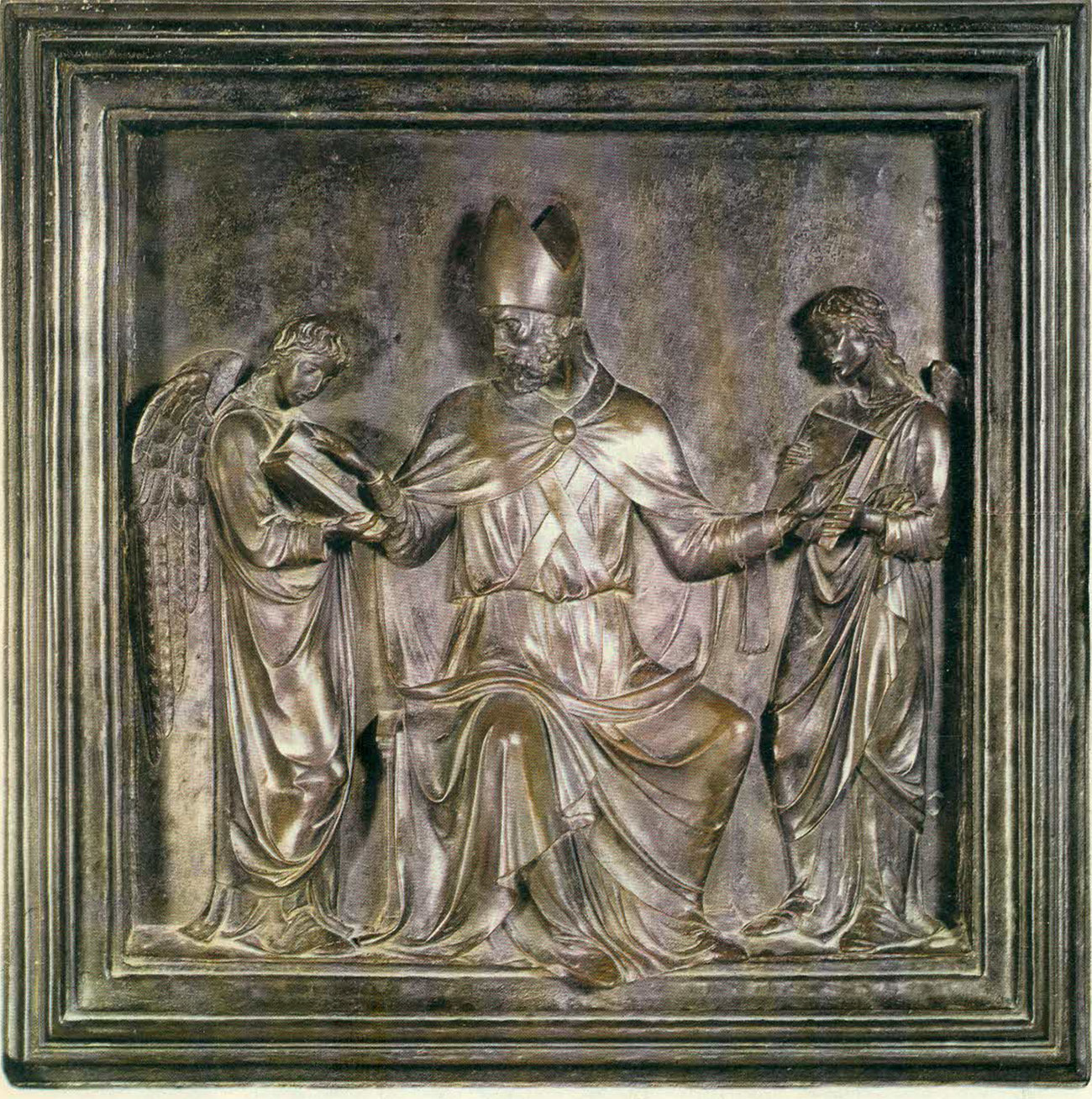

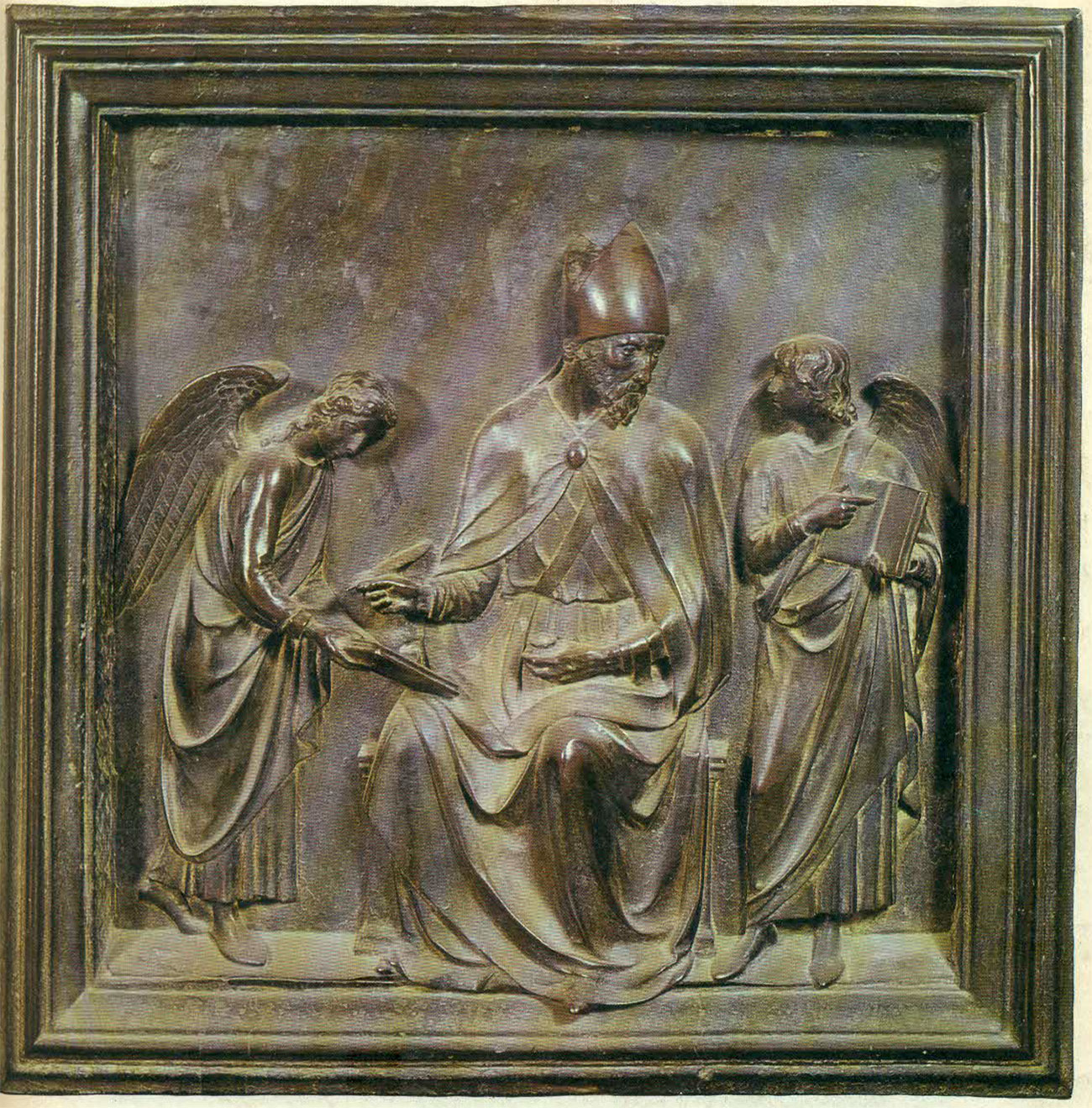

Agustín, la ordenación es un sacramento y sólo pueden hacerla los obispos. La

ordenación de un obispo reviste más solemnidad todavía y requiere, por lo

menos, la presencia de tres colegas; la selección del obispo se hacía por los

presbíteros, con la aprobación del episcopado vecino, y en su elección

participaba la congregación de los fieles.

Por lo dicho se comprende que la fijación de estos

ritos no se hizo sin dudas y controversias. La joven cristiandad estaba

deseosa de hallar la regla de conducta más de acuerdo con las enseñanzas de

Jesús. Cuando un punto estaba resuelto por una sentencia evangélica, ésta era

definitiva. La autoridad del Nuevo Testamento se manifiesta ya en el año 110,

al citar San Policarpo un texto de las epístolas de San Pablo. En el año 130,

el llamado Barbasas cita un pasaje del Evangelio

diciendo que es de “la Escritura”. Era, pues, indispensable establecer

canónicamente cuáles eran los libros sagrados, máxime cuando a principios del

siglo III aún no se advierte unanimidad sobre este punto. Un precioso fragmento

de esta época, descubierto por Muratori, contiene

una lista de los libros que constituyen ahora el Nuevo Testamento, más un

Apocalipsis de San Pedro, y, en cambio, faltan la epístola de San Pablo a los

hebreos y la epístola de San Jaime.

Por fin, siendo toda la Biblia inspirada por Dios, se

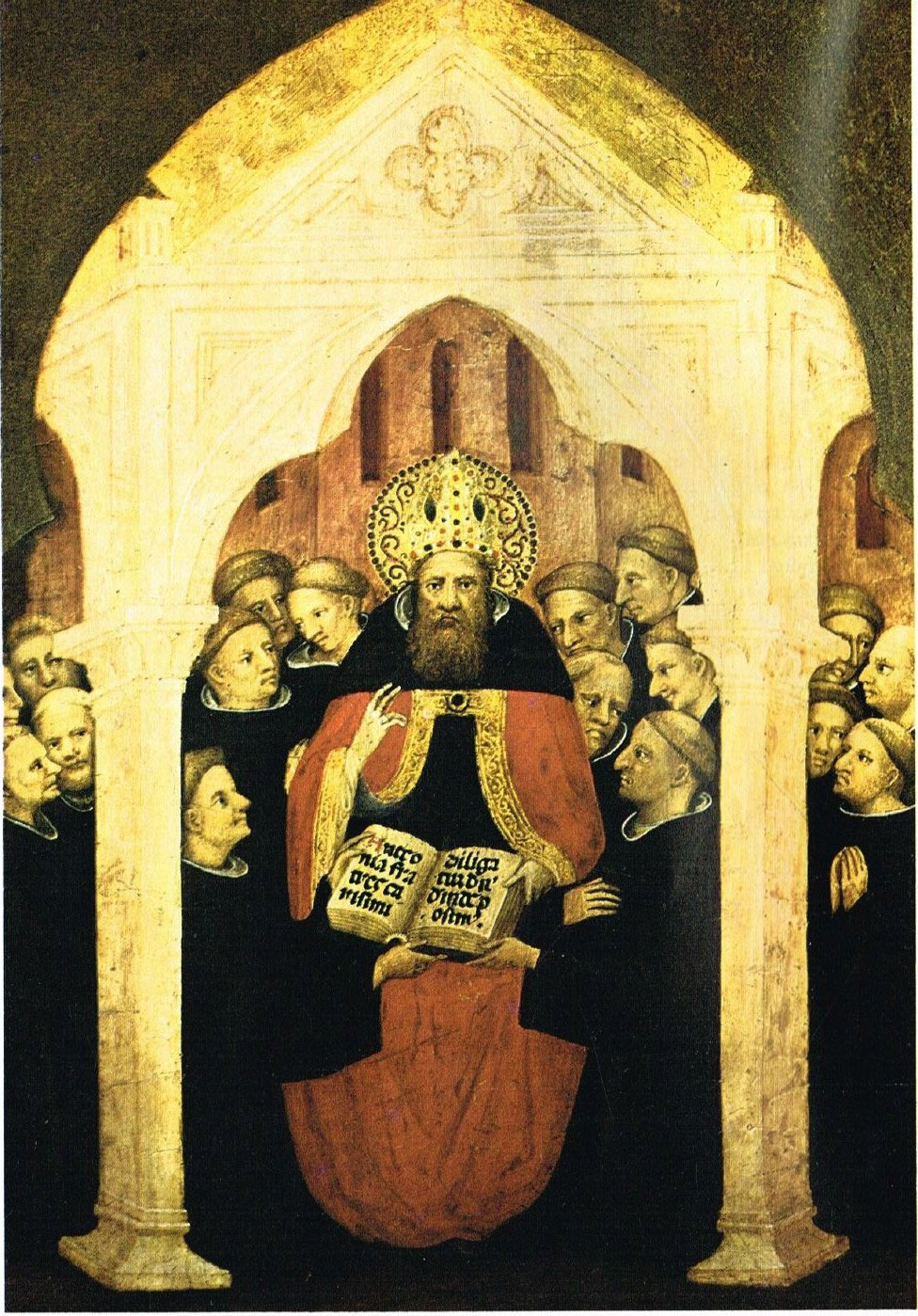

hacía preciso fijar cuáles eran los libros de los judíos que podían aceptarse como canónicos. San Agustín llega a decir que “no hay nada más

sabio, más casto, más

religioso que las Escrituras que la Iglesia ha conservado con el nombre de Antiguo Testamento”. En

realidad, San Clemente el Romano cita el Antiguo Testamento como autoridad ya en el primer siglo.

El canon de los textos sagrados se hizo sin dificultad, pero no

hasta el punto de que se

considerase la Biblia la única fuente de revelación, como han hecho modernamente algunas sectas protestantes. La bibliolatría, o sea

la adoración del libro santo, frecuentísima en otras religiones,

que acaban por hacer de la letra del texto algo sobrenatural, como otro

Dios, no se encuentra en los primeros cristianos. Ya San

Pablo amonestó contra este peligro: “No es la letra, es el espíritu el que da vida; la letra mata”.

Y el

espíritu está en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de

Cristo, representado por

los obispos y presbíteros. San Ignacio de Antioquía insiste en la misma idea de San Pablo: “Yo vivo, pero no soy yo quien vive, es el Cristo que vive en mí...”. Y que él no es una excepción

lo afirma así: “Hay que mirar al

obispo como si fuera el mismo Jesús...

Obedecedle como Jesús ha obedecido a su Padre. El que honra al

obispo es honrado por Dios; aquel que hace algo sin el consentimiento del

obispo, sacrifica al diablo”. Estas palabras revelan ya el establecimiento firme de una jerarquía eclesiástica, que está segura de seguir e interpretar

las inspiraciones del Espíritu. Es más, la Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, sigue dándonos un criterio de fe y enseñándonos

una norma de conducta con casi tanta autoridad como el Evangelio.

De esto no cabe duda; la cuestión estriba sólo en saber qué debemos entender por Iglesia. Desde el primer

siglo empezamos a encontrar la palabra católica para designar la Iglesia universal. La emplea el ya tantas veces mencionado San Ignacio de Antioquía, y reaparece en la

carta dando cuenta del martirio

de San Policarpo, datada el año 156; la palabra católica, para designar la Iglesia, era, pues, de uso común en las primeras generaciones cristianas. Los obispos, decidiendo, reunidos en sínodo o concilio provincial, tenían que ser

reconocidos como autoridad por los presbíteros y los fieles; y el conjunto de todos los obispos de la cristiandad reunidos en concilio

ecuménico, o universal,

era la autoridad suprema. Un concilio ecuménico puede decidir lo contrario de lo que ha decidido un

concilio provincial, y hasta

revocar, en materia disciplinaria, las

decisiones de un concilio ecuménico anterior. San Agustín llega a decir que él no creería en el Evangelio si no estuviera avalado porla Iglesia: Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas. Claro

está que, al decir esto, San Agustín piensa que es absolutamente imposible que

exista el menor desacuerdo entre la Católica y el Evangelio.

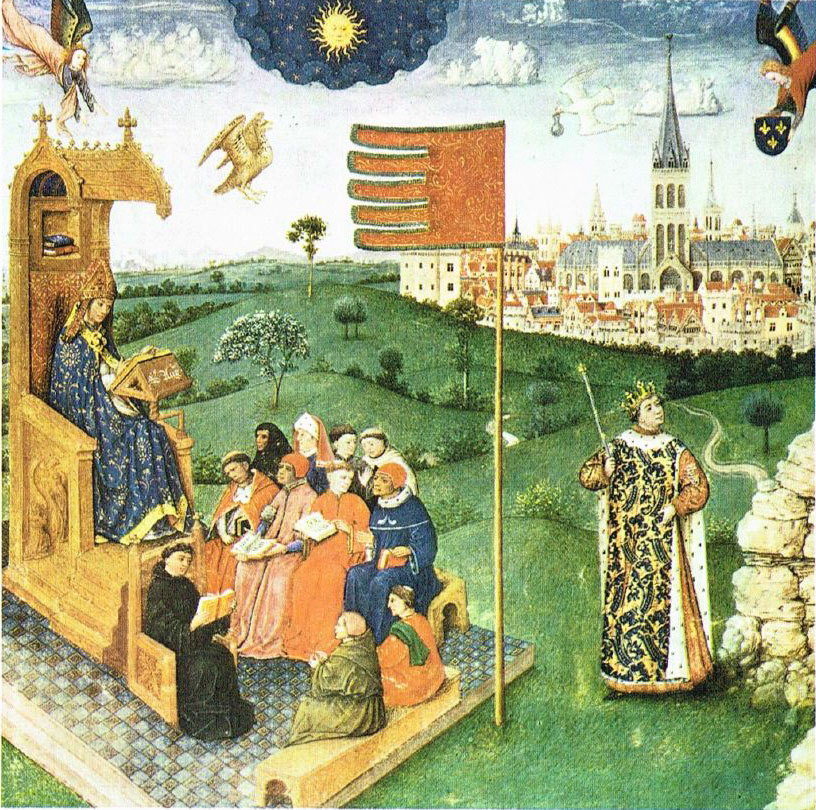

Esta sistematización de la revelación por medio de los

concilios, y no individual a cada uno de los fieles, ha originado varias escisiones

del cuerpo de la Iglesia. La primera es la herejía llamada montañismo, del

nombre de su fundador, Montano, que antes de convertirse al cristianismo había

sido sacerdote del antiguo culto orgiástico de Cibeles. Hacia el 150, en el

Asia Menor, Montano insistió en que él y otros cristianos recibían revelaciones

individuales, por lo que eran instrumentos de la Divina Sabiduría y por su

boca hablaba el Espíritu Santo. Para recibir la inspiración de nuevas profecías

se preparaban con riguroso ascetismo, guardando celibato y ayunando. Montano

iba predicando el fin del mundo, acompañado de dos profetisas, Prisca y Maximina, que le sobrevivieron. El montanismo fue condenado

en varios sínodos del año 160, pero continuó rebrotando en África, y hasta en

Roma mucho más tarde. En realidad, aparece como una herejía siempre latente en

la historia de la Iglesia; los temperamentos agitados, propensos al éxtasis y

al orgullo que engendra un misticismo a medias, pretenderán que se les

reconozca el derecho de decidir por su cuenta en materias sobre las cuales la

Iglesia ha dicho ya la última palabra.

Aunque la organización eclesiástica empezó en los

tiempos apostólicos, puede decirse que no llegó a teorizarse en forma de

doctrina hasta San Agustín. Es interesante que el campeón del romanismo fuese

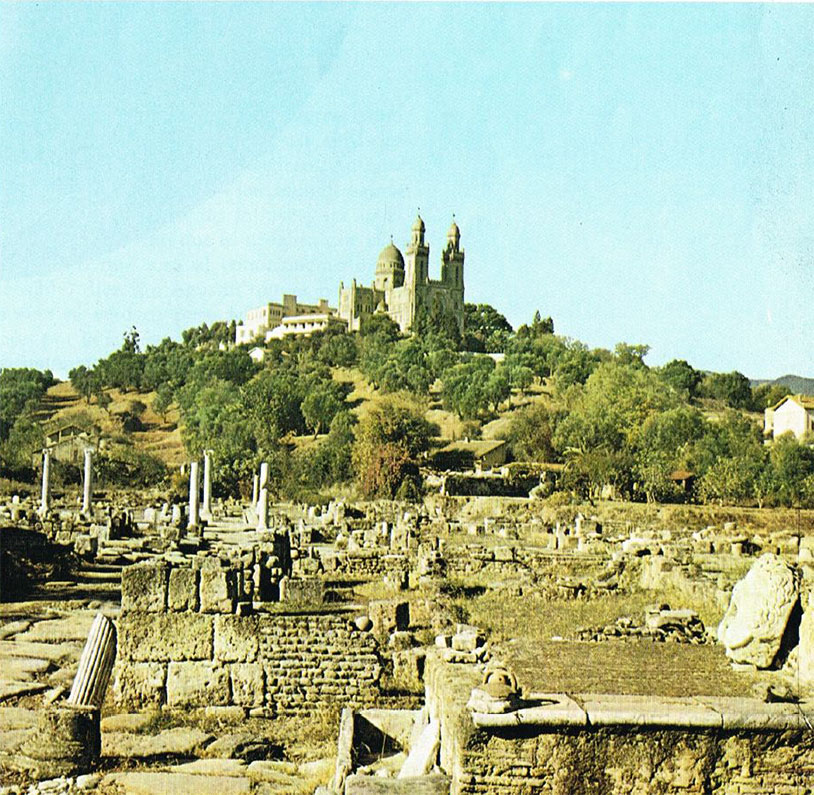

un doctor africano. San Agustín nació el año 354 en Tagaste,

un villorrio llamado hoy Sukahras, en Argelia. El

padre de Agustín era un colonial irascible, algunas veces generoso, siempre

sensual. Tuvo poca influencia sobre su hijo; en cambio, la madre, Santa Mónica,

que le hizo criar por una nodriza, cuidó después de su desarrollo espiritual.

Después de estudiar las primeras letras en Tagaste y

en la que hoy llamaríamos escuela secundaria de Madaura,

treinta kilómetros más al Sur, por fin, a los dieciséis años, Agustín fue

enviado a Cartago para completar su educación. Cartago era entonces la tercera

ciudad del Imperio; había sido espléndidamente reconstruida por Augusto.

Reinaba entonces en Cartago un verdadero furor por los juegos de circo y por el

teatro, donde se representaban las más obscenas pantomimas. Salviano, un presbítero de Marsella que visitó Cartago por

aquella época, la califica de “cloaca del Imperio”. Allí, sin la salvaguardia

de su madre, que había quedado en Tagaste, Agustín a los

dieciocho años tenía ya una concubina y un hijo natural.

Sin embargo, precisamente en aquel período de su

estancia en Cartago fue cuando leyó Agustín el libro (hoy perdido) de Cicerón

titulado Hortensio. Este libro produjo en Agustín una primera mudanza, una conversión

filosófica. Agustín aprendió en el Hortensio que debía buscar la verdad y vivir

conforme a la moral si quería ser feliz. En cuanto a lo primero, esto es, al

estudio, Agustín no regateó esfuerzos. De una manera poco científica, apasionada,

Agustín trató de informarse de cuanto se había pensado antes de su tiempo; el

año 373 hízose maniqueo, abandonó luego el

maniqueísmo, pero cayó en un nuevo platonismo. Respecto a la moral, el mismo

Agustín nos dice que rogaba a Dios que le hiciera casto, ¡pero todavía no!

“Porque tenía miedo, Señor, de que me escucharas y me curases del mal de la

concupiscencia...”

Nueve años pasó Agustín, como estudiante, entre Tagaste y Cartago, hasta que el año 383 marchó a Roma. Allí

consiguió, por influencia del ya citado Símaco (el

mismo que habló en pro del altar de la Victoria), un empleo de maestro en

Milán. Por algún tiempo vivió Agustín en Milán con su madre, su concubina y

su hijo, pero pronto pensó en casarse mejor y mandó al África a la madre del pequeño,

reteniendo sólo al niño. A pesar de su reputación y sus amistades, Agustín no

se encontraba bien en Milán. Por ello sin duda, y en su afán constante de

perfección, comenzó a sentirse impresionado por los

sermones de San Ambrosio y los relatos de la vida monástica, que empezaba a

extenderse entre los cristianos de Oriente. Es impresionante la historia de

esta alma. Nadie como él, en las Confesiones, ha alcanzado tan vivida expresión

de los sentimientos en la lucha decisiva por la conversión. He aquí una de las

confesiones explicando los sentimientos de su autor por aquella época: “Sufría

y me torturaba, dando vueltas en las cadenas que no me retenían ya más que por

un débil eslabón, pero que, sin embargo, me retenían, y yo me decía: -¡Ea, no más retardos!- Me resolvía a comenzar y no

comenzaba. Y volvía a caer en el abismo de mi vida pasada. Y cuanto más próximo

estaba el inaprensible instante en que iba a cambiar mi ser, más me sobrecogía

el terror. Y las fruslerías de las fruslerías, las vanidades de

las vanidades, mis antiguas amistades me agarraban por la ropa de mi carne y me decían al oído: -¿Nos despides? ¡Cómo! ¿Desde ahora, para siempre,

nunca podremos hacerte compañía?— Ya no me asaltaban de frente, como en otro tiempo, quejosas y atrevidas, sino

con tímidos cuchicheos murmurados a mi oído. Y la violencia de la costumbre me decía: —¿Podrás vivir sin ellas?

"Mas del lado por donde yo temía pasar, se dejaba oír otra voz. La casta majestad de la continencia extendía

hacia mí sus manos piadosas. Y me mostraba, desfilando ante mis ojos, niños, doncellas, viudas venerables, mujeres envejecidas en la virginidad, vírgenes de todas

las edades. Y con un tono de

dulce y confortante ironía, parecía decirme:

—¿Y qué? ¿No podrás tú lo que éstos y éstas? Vacilas porque te apoyas en ti mismo.

Lánzate animosamente a tu Dios y no se apartará para dejarte caer.

"Esta lucha interior era como un duelo conmigo

mismo. Llegaba al fondo del jardín, dejaba correr mis lágrimas, y exclamaba:

-Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?... ¿Mañana?... ¿Mañana?... ¿Por qué no

ahora?

"Decía y lloraba con toda la amargura de mi

corazón roto. Y repentinamente oigo salir de una casa vecina como una voz de

niño, o doncella, que cantaba y repetía estas palabras: -¡Toma y lee! ¡Toma y

lee!- Hice memoria para recordar si serían las palabras de un estribillo usado

en algún juego infantil; de nada parecido me acordé. Volví al lugar donde

antes me encontraba y en donde había dejado el libro de las Epístolas de Pablo.

Lo tomé, le abrí, y mis ojos vinieron a encontrarse con las siguientes

palabras: ‘No viváis en orgías, en libertinaje… sino revestíos de Jesucristo’.

No tuve necesidad de leer más. Leídas apenas aquellas líneas, se difundió por mi

corazón como una luz de seguridad que disipó las tinieblas de mi incertidumbre...

Fui al punto a encontrar a mi madre. Le referí todo lo sucedido. Alegróse al escucharme. Triunfaba, y te bendecía, Señor, a

Ti, que eres poderoso para concedernos más de lo que pedimos y pensamos”.

|

|