HISTORIA UNIVERSAL DE ESPAÑA |

HISTORIA DE LA GUERRA CIVILDE 1833 - 1840YDE LOS PARTIDOS LIBERAL Y CARLISTA,con la historia de LA REGENCIA DE ESPARTERO,PORDON ANTONIO PIRALA

TOMOS PDFI / II / III / IV / V / VIAntonio Pirala Criado (Madrid, 27 de marzo de 1824 - Madrid, 22 de junio de 1903), historiador y político español, conocido por sus obras sobre la historia de las Guerras Carlistas. |

DISCURSO PRELIMINAR A LA PRIMERA GUERRA CARLISTA DEL 1833 AL 1840.

«El último grado de envilecimiento de una nación, es olvidar

sus glorias y miserias.»

C. Cantu.

Grande

hasta la sublimidad se nos presenta la Historia de la Guerra Civil de España. ¡Cuántas

acciones heroicas, cuántos honrosos sacrificios, cuántas virtudes atesora! En

sus sangrientas y gloriosas páginas, vemos personificada la revolución de las

ideas y de los hechos; el combate de las antiguas tradiciones con los nuevos

usos; y retratado el heroísmo español, la nobleza de sus afecciones, ora sean a

los principios, ora a las personas.

Esta

heterogeneidad existe también en el seno del partido llamado en general

carlista. Unos defienden la legitimidad para ellos de la dinastía; otros los

principios absolutistas, en obsequio de los cuales prescindirían quizá del nombre

que llevase el soberano; y sostienen algunos el sistema teocrático. Todos, sin

embargo, han combatido bajo unos mismos pendones , y es una misma su pasada

historia; tal vez no lo sea la presente, punto interesante que trataremos.

Para

comprender la índole de la Guerra Civil, necesario es conocer los partidos que

en ella han combatido.

Considerando

en general la causa del carlista, hallaremos su origen en el del absolutismo;

en la monarquía de derecho divino; en la concentración del poder

de una sociedad en manos de uno solo, representante puro de una soberanía que

delega el pueblo sin sujetarla a variaciones, y a

semejanza de la que al padre de familia da la sociedad.

El

peligro unió a las fracciones del partido carlista; el interés general las sostenía;

y cuando vislumbraron el triunfo, nació la división, y de aquí su derrota.

Sin

examinar bajo este aspecto al partido carlista; sin estudiar esas fracciones;

sin seguir sus pasos, desentrañar sus ideas y las de sus jefes, no es posible explicar

ni comprender el origen de su existencia, de sus triunfos, de sus miserias, de

su historia en fin. Arciniega, Durango, Amurrio, Tolosa, Oñate, Villareal de

Zumárraga, Estella, Vergara, Vera... fueron testigos

de escenas que no tuvieron otra causa que las rivalidades de las fracciones.

Todas

ellas, sin embargo, se habían agrupado bajo una bandera donde se leía Carlos

V : este príncipe personificó, fue la encarnación de todos los principios, de

las ideas generales, de los intereses comunes de las masas y de los individuos

que le defendieron con heroísmo, le amaron con entusiasmo, y le obedecieron

como al delegado de Dios.

Esta

unidad es uno de los timbres honrosos del partido carlista. Todo con Carlos, todo

por Carlos, todo para Carlos, decía.

—Aletargada

España, y satisfecha con trasmitir a la industria extraña las inmensas riquezas

que recibía del Nuevo Mundo, solo la inquietaban las heridas causadas en su

honor; por eso se levantó briosa en 1808; por eso peleó y venció. Pero no

volvió a entregarse a su indolente letargo. Destruyó a los franceses; pero

estos dejaron otros enemigos más formidables, para los que no hay en el mundo

proyectiles; quedaron las ideas, que germinaron desde luego vigorosas.

Forman

estas el código gaditano, admirable para sus autores, incomprensible para el

pueblo que había de observarle, porque ni estaba educado para entenderle, ni se

cortan jamás de raíz añejas costumbres que se hacen leyes a fuerza de

observarlas y del cariño que se las tiene.

Destruida

la obra de Cádiz, fuélo a su vez la que la reemplazó.

Al 4 de mayo de 1814 en Valencia se opuso el l° de

enero de 1820 en Cabezas de San Juan. En aquél día fue el rey el revolucionario; en éste un militar que debió ir a combatir en

América. Muchos errores cometieron los liberales; no siendo el menor

consignar en los artículos 108 y 110 de la Constitución del año 12, que los

diputados debían renovarse en su totalidad cada dos años, y no podían volver a

ser elegidos sino mediante una diputación. Así fue como la causa liberal se vio

privada en los momentos de mayor peligro de sus más fieles y acreditados

defensores. Los nuevos elegidos juraron el código, y muchos de ellos le

hicieron traición, faltando a su juramento; y previniendo los deseos del rey,

le allanaron en 1814 el camino para abolir la Constitución. Fernando VII pudo decir,

hasta cierto punto, que tal era la voluntad nacional, ateniéndose a la célebre

exposición de los 72 diputados, llamados los Persas, por comenzar con esta

palabra aquel escrito presentado al rey en Valencia por el marqués de Mataflorida, que tan importante papel representó después en

la Regencia de Urgel.

El

poder de que tan cándidamente abdicaron los autores de la Constitución de

Cádiz, recogiéronle sus enemigos. La reacción era en

estos natural, y si el rey pudiera tener defensa en asociarse a sus deseos, no

tuvo disculpa en faltar a su oferta de restablecer las antiguas Cortes del

reino, y en los excesos, persecuciones y castigos, con que se inauguró el 1 de

mayo, y que recayeron en personas que tanto habían contribuido a asegurarle la corona. Pero confiaba el rey en el

entusiasmo que, a pesar de sus hechos, acompañaba a su nombre, y en la mayoría

del pueblo desafecta al nuevo régimen. Pudo haberse variado la opinión publica; más no se hizo, y el rey entró en España

circundado de un prestigio inmerecido.

Hemos

dicho que contaba con una mayoría enemiga de las ideas liberales, y así era.

Todos los empleados de palacio y demás dependientes del patrimonio apoyaban la

reacción, e influían muy de cerca en el ánimo del rey. Los cuerpos privilegiados

del ejército, y en especial los Guardias de corps, a quienes interesaba el

poder exclusivo de la corte, también la apoyaban. Los prelados y todo el clero,

además de temer las reformas, se ofendían de la libertad de la prensa en

materias religiosas, y la creían incompatible con la autoridad de la Iglesia, y

con el respeto debido a la religión y a sus ministros. La mayor parte de la

nobleza, que vio en la justa abolición de los derechos señoriales, tan degradantes

para el pueblo como perjudiciales para el trono, cuyas prerrogativas amenguaban,

que descendía de una posición, que no supo conservar ni hacer respetable, como

pudo se declaró enemiga también del nuevo orden de cosas. Los empleados del

gobierno miraban con terror la responsabilidad a que estaban sujetos por una

ley en extremo severa, y no les era menos penosa la censura pública de sus

operaciones, a todo lo cual no es fácil, a pesar de su utilidad, acostumbrarse

repentinamente. La provechosa separación de las atribuciones judiciales y

gubernativas, fue causa también de que no tomasen interés por las nuevas instituciones

la mayor parte de los corregidores, alcaldes mayores, audiencias y tribunales

superiores de la corte; bien avenidos con su lleno anterior de facultades. Las

innovaciones introducidas en la materia delicada de los impuestos y en la

manera de recaudarlos, produjeron fatales resultas, y fueron una de las causas

más fecundas de oposición a las Cortes. Como no existían datos estadísticos ni

aun aproximados para imponer con equidad la contribución directa, se

procedió arbitrariamente en su repartimiento, y se dio lugar a quejas fundadas

de parte de muchas provincias, y a que renaciese entre ellas el espíritu de

rivalidad, tan peligroso como difícil de contener.

Tales

fueron los elementos que se conjuraron desde luego contra el sistema

constitucional; elementos que fueron explotados diestramente por sus naturales

adversarios, contribuyendo al éxito la debilidad de los regentes del reino,

que, si bien intachables por su honor y probidad, carecían de las enérgicas

dotes indispensables para el puesto que en circunstancias tan criticas

ocupaban.

Hay un error, sin embargo, en considerar esta reacción y

todas las que se le parezcan, como una aversión del pueblo a la libertad, en el

verdadero sentido de esta palabra. Los mayores enemigos de la Constitución han

dicho y repiten: «Hay entre nosotros elementos moderadores del poder de los

reyes que pueden reputarse como la constitución del país, muy anterior a la

promulgada en Cádiz. Tales son, las leyes del reino juradas por los reyes... los consejos y tribunales de justicia... siendo muy notables las leyes que

conceden el derecho, o más bien, imponen la obligación a los alcaldes, jueces

ordinarios, corregidores y demás autoridades encargadas de dar cumplimiento a

las reales órdenes, de reclamar contra su tenor cuando lo creen contrario a

la justicia y equidad, o al bien público, suspendiendo entretanto su

ejecución.» Cierto es esto, pero no lo es menos que, el Guárdese y no se

cumpla, que tenían derecho a consignar las autoridades en los mandatos

soberanos que reunían tales condiciones, solo se ponía en aquellos que no

interesaban al monarca, en los demás todo cedía, y cedían todos a su voluntad

absoluta. Parecíase este derecho en su ejercicio a

las Cortes, que por egoísmo convocaban para la proclamación y jura del sucesor a

la corona, y que no pasaban de ser una junta ad hoc elegida, sin

perjuicio de someter, hemos dicho mal, de exigir su aprobación a cualquiera

otra medida que convenia vestir con apariencia de nacionalidad. Parece

imposible que tantas personas ilustradas hayan sostenido y sostengan la

monarquía absoluta en España, invocando para ello las leyes del reino, cuando

estas consagran la representación nacional; cuando por un acto de

arbitrariedad dejaron de insertarse en la Novísima Recopilación, cuando

constantemente se han celebrado cortes desde los reyes godos hasta 1646 en

Castilla, y 1702 en Aragón, cuando han dejado de reunirse contra las leyes

abusando de la fuerza, cuando hemos sido el pueblo más libre y el primero desde

la era cristiana; cuando las Cortes nacionales son el más honroso monumento de

nuestras glorias. Lógicos habrían estado los adversarios de la constitución

democrática de Cádiz, que conocían nuestra historia, si la hubieran atacado

por sus vicios, proclamando la debida observancia de nuestras antiguas

libertades, y su acomodamiento al espíritu del siglo. Pero defender entonces,

y defender hoy, que una nación ha de ser regida por la voluntad sin límites de

un hombre, de un Carlos II o de un Godoy, por ejemplo; que ha de ser el pueblo

español en este siglo de discusión inferior al pueblo godo, es una aberración

que solo puede explicar el error en unos, la pasión, si no el fanatismo, en

otros, y en no pocos, los intereses propios.

El

partido realista no presentó la cuestión entre la libertad y el despotismo,

sino entre la monarquía de un Carlos III y el combatido gobierno de muchos; y

colocado en tan ventajoso terreno, alucinó, dando la seguridad de las buenas

intenciones del rey, sin poderlas demostrar, decía, por privarle las Cortes de

las facultades necesarias para hacer el bien.

Los

constitucionales se durmieron a la sombra de sus laureles, y fueron enterrados

con ellos.

Las

cosas volvieron al ser y estado en que se hallaban en 1808. Absurdo fue e

injusto; pero más lo fue que esta nación heroica, que venció al dominador de

la Europa, se viese despreciada por las mismas naciones a quienes salvó, y se

repartieron el botín de la victoria que les dio la España, sin que esta sacara

el menor beneficio en pago de sus sacrificios por ellas. Esta no era cuestión

de partido,

éralo de nacionalidad; y preciso es confesarlo, murió en 1811, abandonada por

el monarca.

Sin

dignidad en el exterior, ni alivio en el régimen opresor y teocrático que

inauguró el 4 de mayo, aumentóse el partido liberal, y después de los inútiles

esfuerzos de Porlier, Vidal, Richard, Lacy, Mina y otros, salió de las Cabezas

de San Juan la chispa que incendió los hacinados combustibles amontonados en la

Península. Tocaba a su fin la insurrección militar, cuando un levantamiento

popular decidió al rey a jurar la Constitución,

ofreciendo marchar el primero por la senda constitucional.

No

se ensangrentó con sus enemigos la revolución. Generosa como sus principios,

depuso en las aras de la patria las miserables venganzas a que excitan las

pasiones, olvidando sus ilustres mártires.

El

nuevo sistema no podía ser grato a la corte, compuesta de los mismos elementos

y personas que rodearon al rey seis años antes, y desde luego formaron el

núcleo de una nueva y potente reacción. En vano exponía tan grave situación el

ayuntamiento de Madrid, centinela avanzado de la Constitución, y que tanto se

distinguió en aquella época; en vano lo repetía la prensa, y lo hacía oír la

tribuna, y el país lo veía: desoídas sus quejas por respeto a la inviolabilidad del rey, por falta de un ministerio verdaderamente

revolucionario, los constitucionales que veían minar la situación, y la debilidad

de los gobernantes, les increpaban su falta de energía, entregándose algunos a

excesos reprobados contra el nombre del monarca, excesos que aumentaban el

odio de éste y de los suyos al código fundamental, y que debilitaban la acción

del gobierno. Casi siempre expedita la del rey,—y tenía buen cuidado de

reclamarlo, apurando así a sus consejeros responsables,—y empleándola toda en

contra de la misma Constitución que se la garantía, no podía marchar el

gobierno. Con tan poderoso enemigo, todos los ministerios se debilitaron, todos

se gastaron, se hacía imposible el gobierno constitucional.

Evidenciároslo

posteriores acontecimientos, harto sabidos para ocuparnos de ellos. No

dejaremos, sin embargo de indicar la noble conducta de los liberales en un

suceso gravísimo. Pudieron, si no abusar, recoger el fruto de la brillante

victoria obtenida el 7 de Julio de 1822; pero era para ellos un sagrado el

alcázar real, donde se refugiaron parte de los vencidos en busca del apoyo y

protección que tenían derecho a esperar del soberano; y ante su presencia, se

estrelló generosamente la justa irritación de los vencedores.

Por

respeto al monarca, cuya inviolabilidad consagraba la Constitución, no se

convirtió, como temiera, su regia morada, en teatro de batalla y de carnicería,

por él quizás provocada. Tan monárquicos los liberales como constitucionales,

no era posible entre nosotros un 10 de Agosto revolucionario.

Alentadas

con la debilidad del gobierno las facciones vióse España entregada a la anarquía, presa de la guerra civil.

Creóse en 1821 en un rincón del norte de la península, y creció adquiriendo colosales

proporciones, una junta, llamada Regencia de Urgel, cuya historia es

importante. Su actividad, su constancia y las extraordinarias medidas que adoptó,

la dieron un poder soberano. La regencia de Urgel fue la base de la reacción

absolutista: con numerosos agentes en el extranjero, y tratando de igual a

igual con las potencias extrañas, contribuyó a preparar el congreso de Verona,

la intervención armada, y las consecuencias naturales que de todo habían de

seguirse. Así fue aquella regencia el eslabón que unió el sistema finalizado el

7 de marzo de 1820 y el inaugurado con el manifiesto del rey en el Puerto de

Santa María el l.° de octubre de 1823; porque ella era

la personificación del principio absoluto de derecho divino; y aunque dejó de

existir la corporación como poder, quedó en pie como símbolo, que no fue extraño

a la insurrección de los malcontents en 1827;

insurrección misteriosa para muchos, y que fue el prólogo de la guerra

comenzada el año 33.

—Un

año antes, el imponente silencio de la España era interrumpido en los aislados

conventos de Castilla la Vieja, convertidos en talleres de cartuchos, en las

ferruginosas montañas de las Provincias Vascongadas, donde se desentrañaba el

hierro para convertirle en armas fratricidas, y en mil y mil sitios retirados

de la península, donde se fraguaba el plan del sangriento espectáculo que iba a

durar tantos años.

Ni

la encomiada guerra de la Vendée, ni cuantas otras civiles hallamos en la

historia, pueden compararse con la que vamos a describir. Al ser contemporánea,

mengua parte de su grandeza, y solo el tiempo la dará su celebridad; pero no

hemos de aguardarle para que sepan apreciarla sus actores en uno y otro bando,

sus apasionados admiradores, los que la han contemplado de lejos, y los pocos

que hayan podido ver indiferentes tanta desolación y estrago, tanta constancia

y heroísmo de unos y otros combatientes.

Deber

es de todo español interesarse al menos por las desgracias de su patria;

abrigar en su corazón un sentimiento de religiosa compasión por los

desgraciados, y deplorar tanto infortunio, a menudo mitigado por acciones

grandes.

Y no es solo este el objeto de nuestra obra: pretendemos que ella sirva de saludable enseñanza a todos los partidos, y que se aprovechen las sublimes lecciones que nos da, para que, atendiendo a lo pasado, seamos precavidos para el porvenir. Esta es la gran misión de la historia, perenne monumento de los pueblos. Ella nos hace ver además las pasiones que han afligido constantemente a la humanidad, y nos enseña que ellas solas causaron los trastornos de las naciones más poderosas. ¡Triste destino de la sociedad humana, juguete siempre de apasionados sentimientos, de ideas ambiciosas, y de ese loco y necio orgullo en que cifra el hombre su vanidad! A la par que se cerraron para Fernando VII las puertas de la

vida, se abrieron las del templo de Jano para España. González en Talavera

de la Reina, Merino en Castilla, Zabala y Valdeespina en Vizcaya, y Ladrón en

Navarra, Carnicer y Hervás en el Maestrazgo,

enarbolaron pendones por su hermano Carlos; y el clarín que llamaba a las

armas conmovió los ánimos, excitó las pasiones, despertó el entusiasmo,

dividió a los españoles y en breve solo hubo liberales y carlistas. Los

paisanos de una misma provincia, los naturales de un mismo pueblo, los amigos

de una misma vecindad, los hijos de un mismo padre, militaban con

encarnizamiento en opuestos bandos. ¿Qué poder era el de una causa que tales

trastornos producía y suscitaba tan ardiente fanatismo? La afección de cada

uno era sincera: cuando así se dividen los amigos, los hermanos, los padres y

los hijos no es obra de la seducción: sino de las convicciones, y estas son

hijas del corazón.

Grande

era el poder de los bandos opuestos: a ninguno despreciamos. Quizá el que mayor

ejército tenia, contaba menos pueblo, considerado numéricamente, y los que no

juzguen la pasada guerra como una lucha de poder a poder, yerran

lastimosamente los que solo miden su fuerza por la de los ejércitos: éstos

eran la parte ejecutiva, el brazo de un cuerpo poderoso. Y perjudican asimismo

al mérito de su propia causa los que disminuyen la fuerza del enemigo; porque cuanto

mayor es, mayor es la gloria del vencedor.

Vamos

a seguir a don Carlos desde su salida a Portugal, hasta su abdicación. No le

abandonaremos en Almeida, en la Guarda, en Evora, a

bordo del Donegal, en Inglaterra, y en

medio de sus entusiastas defensores en las Provincias Vascongadas.

Penetraremos en los importantes secretos que ocasionaron la llamada Expedición

real, que estuvo contemplando veinte y cuatro horas el regio alcázar de

Isabel, y se comprenderán entonces profundos misterios, que, por serlo,

originaron tantas desgracias. Don Carlos en el campamento, y don Carlos en su corte,

era siempre la personificación de la causa carlista. No era comúnmente su

voluntad la que prevalecía; pero a su nombre se prestaba religiosa obediencia.

Al

lado de don Carlos, que es el héroe desgraciado de esta epopeya, sobresale Zumalacarregui, el genio carlista, el vencedor en las Amezcuas, el autor del gran plan de las líneas, el que tuvo

hasta la gloria de ser muerto por el plomo enemigo. Al lado de Zumalacarregui está Cabrera, el Viriato de nuestros días.

En el difunto general carlista había genio; en Cabrera heroísmo; aquel medía

con acertado ojo escrutador las probabilidades del triunfo; éste ni aun contaba

los enemigos; el caudillo de Ormaiztegui confiaba en

la inteligencia de sus disposiciones; el de Tortosa en su arrojada valentía. No

le negamos por esto dotes intelectuales; no habría adquirido sin ellas la

celebridad que hoy disfruta; pero no eran sus cualidades predominantes. Hijo de

la fortuna, a ella, a su valor, a su constancia, y a su lealtad debe su gloria.

Ya le veremos de soldado en Morella arrojarse al suelo por temor de las balas,

y levantarse sonrojado, empuñar un fusil, y conquistar bizarramente el primer

ascenso de la milicia. Le admiraremos en sus gloriosos triunfos, y reprobaremos

sus horribles excesos. Le contemplaremos combatiendo con el inteligente Oráa en Morella, y con O-Donnell en la Cénia; y haremos el paralelo del anciano

general facultativo con el joven caudillo, que solo había estudiado un poco de

teología. Velémosle proseguir constante su plan de circunvalar a la corte de

Isabel, avanzando hasta Cañete y Beteta sus líneas fortificadas, y le

seguiremos a su paso del Ebro para unirse con las fuerzas del conde de España,

viéndole pelear en Berga, y derramar dolorosas lágrimas al pisar el territorio

francés.

A Zumalacarregui sucede interinamente don Francisco Benito Eraso, que apenas tiene tiempo para reconocer su gente, y la entrega a pocos días, no al que se ofreció el mando, sino a Moreno, nombrado jefe de E. M. de las fuerzas carlistas, a Moreno, de triste memoria, que indemniza en Huesca y Villar de los Navarros la pérdida de Mendigorría, y que ha hecho cuestionable la gloria o responsabilidad que le quepa en una y otra jornada. Eguía,

Villarreal, don Sebastián, Uranga, Guergné, Maroto,

dirigen más o menos tiempo el ejército carlista del Norte: todos dejan

recuerdos gloriosos e infortunados, y unos y otros presentan brillantes

páginas.

Eguía

tiene su historia militar y política; y desde su presentación el 17 de julio de

1835 en Estella, hasta que cesó en el decanato del consejo supremo de la

Guerra, prestó servicios y cometió faltas, siquiera puedan ser estas disculpables.

Villarreal

sucede a Eguía en el mando; y sus hechos no son aún conocidos: se le han

atribuido culpas que no ha cometido. No sabía ser cortesano; pero era militar.

Sucédele

don Sebastián, que se propone triunfar o morir, desmintiendo a sus próximos antecesores; presenta la batalla en Oriamendi contra el parecer de Moreno, jefe de E. M., y

triunfa con nueve batallones, contra los ejércitos aliados para el movimiento

convergente; acompaña luego a don Carlos en la expedición, y es a su vuelta

implícitamente encausado.

Queda

Uranga en tanto al frente de las Provincias, y triunfa en Andoain con pocas

fuerzas contra O-Donnell, y cuando el grueso del

ejército carlista se presenta en las alturas de Vallecas.

Guergné ofrece más hechos a

la historia en Cataluña que en el país vascongado; y Maroto, uno de los

personajes difíciles de nuestra obra, es la personificación de un nuevo

partido, titulado el marotista.

Los

fusilamientos de Estella, las revistas de Elgueta y Descarga y otros tan

colosales acontecimientos, más ruidosos que bien conocidos, son inseparables de

Maroto. Nada prejuzgamos sobre este personaje; es demasiado grave cuanto le

concierne para que baste solo una ligera idea. Infalibles documentos pondrán el

sello de la verdad a nuestras palabras.

En

la imposibilidad de reseñar en este discurso a todos los personajes carlistas

y sus hechos, porque unos y otros han sido tantos, solo revistaremos a los que

más han descollado.

Don

Miguel Gómez, el célebre expedicionario que atraviesa de N. a S. la Península

llevando dos ejércitos paralelos, y pelea y triunfa en el campo de Revilla a

las veinte y cuatro horas de salir atrevido, y coge abundante botín y

prisioneros, que ostenta orgulloso en su entrada en la capital del principado

de Asturias, y ocupa luego Galicia, León después y Patencia, que

atraviesa Castilla la Nueva venciendo en Bujalaro y

aprisionando a López; que descansa en Albacete, parte a Córdoba, de aquí a

Cáceres, y penetrando nuevamente en Andalucía, llega hasta el campo de San

Roque, confín de la Península, y vuelve a Vizcaya casi con la misma gente con

que salió, bien es digno de que se detallen sus hechos, tan acriminados por sus

compañeros.

Dignos son también los de don Juan Antonio Zaratiegui, alma inteligente de su constante amigo Zumalacarregui, autor de muchos de sus grandes pensamientos, de casi todas sus arengas. Al frente de su lucida división expedicionaria, vésele penetrar en Valladolid y Segovia, llegando hasta las Rozas, sin dejar en pos de su huella desolación ni amargura. Encerrado en premio de sus servicios, es tan firme en sus principios en el fuerte de Arciniega, como cuando más le lisonjeaba don Carlos. A

Elío, uniendo a su gallarda y elegante presencia una voluntad de hierro y una

constancia indomable en sus principios, verémosle unido a don Sebastian y a Zaratiegui en sus

prosperidades y reveses.

A Negri, Batanero, García,

Balmaseda... les seguiremos también en sus expediciones. Después de mostrar su

origen, no callaremos sus buenos ni sus malos hechos.

Merino,

el inolvidable cura de Villoviado, terror en otro

tiempo de los franceses, y su compañero Cuevillas, ocupan en esta historia el

lugar que merecen sus raros y repetidos hechos, y la constante lucha que

sostenían en los montes castellanos, ocupando y entreteniendo sin ventaja

palpable para el partido liberal a cuatro o cinco mil hombres do su más lucida

gente.

Palillos,

Perdiz y demás compañeros de triste celebridad en los montes de Toledo; Forcadell,

el Serrador y otros que militaban en el Maestrazgo y Beceite y en los reinos de Aragón, Valencia y Murcia, tienen también consagradas notables

páginas.

No

menos lo son las ocupadas, con el último teatro, de la guerra carlista en el

principado de Cataluña. Sus partidas insubordinadas, su ejército, su junta,

todo es casi tan desconocido como el escabroso país donde aconteció. Graves,

muy graves sucesos han tenido lugar en este confín de España.

Cataluña

por sí sola merecía una historia. La regencia de Urgel, la insurrección de

1827, la guerra del 33, el asesinato; del conde de España!.... ¡De cuántos

hechos colosales no ha sido teatro el suelo catalán! En las escabrosidades de

Gerona, en las casi nunca holladas montañas de Monserrat, en las sinuosas

riberas del Cinca y del Segre, en el temido Bruch, en las llanuras de

Tarragona, y aun en la corte, veremos las extraordinarias escenas de un drama

grandioso y sangriento, cuyos autores eran dignos herederos de los belicosos

catalanes de los pasados tiempos.

—La

brillantez de los mayores hechos de armas, las glorias de la milicia, empañadas

eran a veces por ciertos personajes, parásitos de la corte, que en vez de

manejar la espada abusaban de la lengua, ese don divino, haciéndole servir para

manifestar la ruindad de sus miserables pasiones.

Esta

es la parte peligrosa del partido carlista, porque es la secreta. Por su

colosal trascendencia no puede continuar escondida. Será doloroso para algunos,

saludable para muchos; pero anteponemos el general al interés particular, y

nada nos hará enmudecer. Los carlistas, los liberales, Europa entera, tienen

derecho a que se les diga la verdad, y la sabrán, arrostrando nosotros todas las

consecuencias; nada nos intimida: nos impulsa el deber, el honor, nuestro españolismo

y nuestra conciencia.

Si

omitiéramos en nuestra obra esta parte interesante de nada serviría: se

ignorarían las causas de los más notables acontecimientos. La expedición de don

Carlos a Madrid, la de Gómez y otras; los sucesos de Hernani, Estella, Vergara

y Vera; las proposiciones hechas a don Carlos por reconocidos poderes; la

pérdida o la victoria, a veces, de una acción; la conquista o el abandono de

algunos fuertes; el descuido en algún sitio, y otros graves acontecimientos,

tendrán una clara y sencilla explicación, ya con la copia de un solo documento

de pocas líneas, ya reproduciendo una conversación lacónica, con sus infalibles comprobantes. «La historia se

empequeñece, ha dicho Cantú, cuando únicamente trata de descubrir las acciones

del hombre, y no sus sentimientos y su manera de raciocinar»

No

daríamos a esta obra el título de Historia de la Guerra Civil y de los partidos

liberal y carlista, si hubiera de tratar de uno solo de los bandos. Abraza

necesariamente a los dos, y su conexión es indivisible. Desde la venida de

Cristina a España, hasta que Espartero arrojó su espada en la balanza de los

partidos, apenas se halla un suceso que, ya tenga su origen en los liberales o

los carlistas, no afectea los contrarios. Las

consecuencias de muchos acontecimientos políticos influyen directamente en el

éxito de una acción; en decidirse o no a hacer proposiciones, y en exasperar

los ánimos, haciendo fracasar algunos planes y tomar otro giro a los negocios

de la guerra.

La

venida de la reina Cristina inauguró la revolución. Su matrimonio dividió a los

españoles entre la incertidumbre y la esperanza, y su embarazo llenó a todos de

dudas y temores.

La

pragmática-sanción de 29 de marzo, que abolió la ley llamada Sálica, introducida

por Felipe V, las disipó enteramente, y puso en claro las pretensiones de unos

y otros.

El

nacimiento de un príncipe era esperado con ansiedad: en él se cifraba el

porvenir de la nación, y el público madrileño, que aguardaba impaciente el

deseado nacimiento, detuvo hasta la respiración en cuanto oyó el primer cañonazo, por graduar por su número la felicidad que le aguardaba. Al contar las

detonaciones, y ver por el signo enarbolado que tenía una princesa en vez de un

príncipe, desmayó su espíritu.—Los mismos que habían de ser los más ardientes

defensores de aquella niña, eran vencidos a la sazón en la frontera de Francia,

y fusilados sus compañeros en los Pirineos, en Mallorca, en Málaga y en las

sierras de Andalucía.

Los

liberales carecían de un jefe elevado e inteligente, y le hallaron en la reina

Cristina, señora de talento, de juvenil resolución y de valor. Amante de sus hijas

como madre, conoció la necesidad de asegurarles la corona, y que se prestaban

los liberales a derramar su sangre para conseguirlo : halagóles y les guió con acierto alguna vez.

Sus

enemigos redoblan sus esfuerzos : habían triunfado de Mina, de Manzanares, de

Torrijos, y era preciso triunfar de Cristina y del rey. Lo que más interesaba

era revocar la pragmática-sanción, que alejaba del trono a don Carlos. Obran

hábilmente, y la pragmática es revocada; pero por poco tiempo. En este intermedio

tienen lugar acontecimientos grandes, extraordinarios, que no son ya un

misterio para nosotros. El rey, doña María Cristina, doña Luisa Carlota, doña

María Francisca, don Carlos, Calomarde, Cafranga,

Zea tales son los personajes que presentan los principales papeles de este drama

de tantas y tan asombrosas peripecias. Por un momento se cree muerto el rey, se

suceden los ministros, y un gran cambio político se verifica por una sola

palabra.

Aparece

luego la amnistía, y el partido liberal enaltece por ella a la reina. Acto de

hábil política, nosotros le consideramos también de reparadora justicia. El

tiempo daba ya cima al ostracismo de muchos.

Un

suceso lo decidió luego todo: el nombramiento de Cristina para gobernadora del

reino. Dudaba Fernando en acceder a la propuesta de Cafranga, y le preguntó si

había ejemplo. El ministro le recordó el de Felipe V en 1728, que, estando

gravemente enfermo, marchó al Pardo, y nombró gobernadora a su esposa Isabel de

Farnesio. Esto bastó para decidir al rey, y firmó el decreto sobre el sombrero

de Cafranga, que conservaba en una caja.

Al

comenzar el año 1833 no podía estar más nebuloso el horizonte español; por do

quiera se vislumbraban los síntomas precursores de una horrible tormenta. La

salida de don Carlos para Portugal con su familia, y la de la princesa de

Beira y del infante don Sebastián; las mudanzas efectuadas en el ministerio;

la convocatoria de diputados para la jura de la infanta Isabel como princesa

de Asturias; la ejecución de esta ceremonia el 20 de junio; las protestas de

las cortes de Nápoles y Cerdeña y del infante don Carlos, y su correspondencia

con el rey, fueron otros tantos elementos que amenazaban inundar nuestro suelo

en torrentes de sangre.

El

silencio de la tumba del rey es interrumpido por los gritos de guerra. Los

hijos de esta gran nación se separan en dos bandos. Isabel es la enseña del

uno; la del otro don Carlos. Cristina es la personificación de los liberales;

sus enemigos les llaman cristinos, raras veces isabelinos.

Sarsfield

es enviado desde la frontera de Portugal a combatir a Merino, o más bien a

pasear las merindades de Burgos, y conservar una posición expectante, hasta

que herido en su orgullo, desenvaina la espada, y da un paseo triunfal hasta

Bilbao, sometiendo Vitoria antes.

Lorenzo

adquiere en tanto el primer triunfo en Navarra; y cuando aparecía apagado con

sangre el fuego de la insurrección, renace como el Fénix, y hace necesaria la

formación de un ejército en el Norte. Es colocado a su cabeza el honrado don

Gerónimo Valdés, y a poco le reemplaza el valiente Quesada, que tanto se habia distinguido por su atrevida exposición contra Zea,

volviendo a sentarse el precedente de la intrusión de la milicia en la

gobernación del Estado.

A

Quesada sucede Rodil, que venía de dar un paseo triunfal por el reino lusitano.

Ve destruidas en las provincias Vascongadas sus magníficas ilusiones, y es

reemplazado por Mina, a quien reclamaba la opinión pública; pero pronto hace

dimisión por no poder, como en otro tiempo, ser el héroe de sus paisanos, y

por su falta de salud, y vuelve Valdés a encargarse de la dirección de los

ejércitos, siendo a la vez ministro de la Guerra.

Aquellas

tropas, a cuya cabeza se gastaban tantos generales, reciben nuevo ser con don

Luis Fernandez de Córdova, joven intrépido, con una

imaginación ardiente, poética, de talento despejado, de ejemplar caballerismo,

y con una ambición de gloria que lo impulsaba áa rivalizar con los más célebres capitanes, amándose a sí mismo tanto como a su

apellido, que despertaba en su mente grandes y gloriosos recuerdos.

Al

lado de Córdova, sobresale otro militar de ingenio, joven, afortunado,

valiente y decidido liberal. Al primer peligro para la reina, ofrece su espada,

desembarca de las Baleares en Valencia, pelea, vence, corre a Madrid, solicita

ir al Norte, vuela a él; y una serie de tantos combates como días, le pone a

la cabeza del ejército en reemplazo de Córdova.

Espartero

fue el héroe del partido liberal, como Cabrera lo fue del carlista: uno y otro

midieron en 1840 las armas, quedando el primero vencedor. A los tres años

comían ambos en un mismo suelo el pan de la emigración.

Al lado de estos se distinguían otros generales, que han dejado unos al descender a la tumba gloriosos recuerdos, y son hoy otros monumento vivo de la historia de la guerra civil. Todos tienen consagrada una página en esta obra. También

en las filas liberales vemos renacer nuevos Viriatos como Merino, aunque no en tanto número, pues fuera de Zurbano y algún otro, no

pueden, organizado un gobierno, presentarse estos hombres, que, confundidos en

la masa del pueblo, salen de ella para irse elevando, y logran descollar a poco

como el ciprés sobre los vegetales parásitos que le rodean.

La

corte de Madrid tiene también sus misterios enlazados con los sucesos militares.

Burgos

con sus reformas y Martínez de la Rosa con su Estatuto Real y la creación de la

Milicia urbana, abren la marcha a la nueva era que exigía la opinión pública;

pero empieza a sublevársele esta al ver al segundo más hábil poeta que político

: toma incremento la guerra, y tiene que negociar Miraflores la Cuádruple

Alianza, sin embargo de que la entrada de don Carlos en las Provincias fue

solo la de un faccioso más.

Toreno

hereda la política estacionaria de Martínez de la Rosa, aun que hasta entonces le

había hecho la oposición. Mejor ministro que el autor del Estatuto, no era el

hombre que la revolución necesitaba. Sublévanse los

liberales, y erigen juntas en las provincias, teniendo Toreno que abdicar el

poder en manos de Mendizabal, que empuña el timón de

la averiada nave del Estado encallada en un golfo borrascoso. Hace pacto con el

pueblo, lisonjéale con ofertas tan gigantescas como su estatura, y recibe el

voto de confianza que solicita. Preciso es convenir en que sacó la nave del

atolladero, pero no la llevó a seguro puerto por inesperados obstáculos. La

quinta de los cien mil hombres liberta a los liberales de una próxima

catástrofe, y con hombres y dinero, que supo aprontar su activo y fecundo

genio, otro pudo y debió ser el aspecto que tomase la guerra, mejor dirigida.

A

la par de Mendizábal, es también ministro en el campo carlista don Juan

Bautista Erro: colosales ambos de cuerpo, colosales en sus promesas, colosales

por su prestigio, caen ambos; dejando el primero en la desamortización civil y

eclesiástica, en la supresión del diezmo, y en otras medidas reclamadas por la opinión

pública, mejor y más larga memoria que el segundo, muchos intereses creados por

la reina constitucional, y gérmenes fecundos de riqueza, cuyo desenvolvimiento

es visible.

Tantos

ministros como se sucedían continuamente, despenándose muchos en pos de su reputación, afectaban, como no podía menos, al

principal objeto de ambos partidos; la guerra. Por eso habremos de ocuparnos de

ellos, siquiera sea con la ligereza precisa para comprender el origen de muchos

acontecimientos, ora militares, ora políticos.

Esta

obra, será, creemos, la historia de nuestra verdadera revolución, en el exacto

sentido de esta palabra. No por ser contemporánea será menos completa, pues hay

la ventaja de poder consultar a los mismos actores de los sucesos, con quienes

muere generalmente la explicación de importantes acontecimientos. Tal y tan

grande beneficio, conciba los inconvenientes que suelen tener las historias

coetáneas. Los documentos dirán lo demás. No pretendemos por esto la infalibilidad

histórica; pero provocaremos, quizá, espiraciones y controversias, y pondremos,

sin duda, la base de un nuevo edificio, que levantarán más hábiles

inteligencias.

La

humanidad progresa, es palpable; pero este sello providencial no se distingue

tanto en la política: ha corrido, se ha difundido por todas partes; pero

siempre es la misma. Se engalana con los atavíos de cada siglo, adquiere nuevas

formas, pero no varía su ser. No es nueva la república, la monarquía, ni el

comunismo. Aun iban más adelante los cismáticos de los siglos XV y XVI. Si

estudiamos unas y otras sociedades, si comparamos sus sistemas políticos, sus

costumbres, todo lo que constituye la sociedad, hallaremos defectos que enmendar

y grandes enseñanzas que recibir.

Si tanta utilidad nos ofrece la historia antigua, ¿cuál no ofrecerá la moderna, donde hallamos nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestras faltas, nuestros errores? Tal

es el trabajo que emprendemos. Sin pasiones políticas, sin odio en nuestro

corazón, solo amamos a nuestra patria y aborrecemos el crimen, con el que jamás

transigiremos.

Sin

compromisos políticos, solo la razón guiará nuestra pluma. Todos los hombres

son iguales para nosotros, y ante nuestro criterio pasarán, no como las figuras

de una linterna mágica, cuya óptica les engrandece, sino como los actores que,

en pleno día, y a la brillante luz del sol, se presentan en la escena pública, a

revelar por sí mismos sus más íntimos sentimientos.

Vamos

a ser juzgados, criticados, acriminados tal vez, por quienes no conozcan o

quieran desconocer nuestra leal intención; no importa: solo deseamos en tanto

que se sostenga en nosotros la convicción de que hacemos un servicio a nuestra

patria publicando esta obra, siquiera tenga solo el mérito de hacer arraigar en

nuestros conciudadanos el amor a la paz, manantial de la prosperidad pública.

La guerra civil es la mayor calamidad de un pueblo: derrámase preciosa sangre, y a veces los vencidos se erigen

en señores. ¿De qué sirven entonces los sacrificios hechos, las víctimas

inmoladas y tanta riqueza destruida? Peléabase civilmente bajo los muros de Roma en tiempo de Sila, y un soldado hirió a su hermano

mortalmente, cuando el homicida le reconoce, se arroja en sus brazos para

recibir su postrer aliento, exclamando: — Nos han separado los partidos;

júntenos la hoguera : y se atravesó con la espada fratricida.

Iguales

y aún más terribles hechos presenta nuestra lucha. Muchas veces han mojado las

lágrimas el papel en que los escribimos; hemos arrojado otras la pluma que creímos

manchada al consignar horribles crímenes, y la hemos bendecido con frecuencia

por haber trazado heroicas acciones.

No

terminaremos este discurso preliminar sin hacer una advertencia. Hemos

procurado consultar cuanto se ha escrito, sobre la guerra civil, e inclusas las

publicaciones en que hemos tenido parte, no hallamos una sin grandes errores

que rectificar. En todas debiera haberse dicho lo que un escritor inglés, Mr. John

Francis Bacon, al ocuparse de nuestro objeto, dice de sí mismo en su

libro.—«En una cuestión de principios y dinastía es tan absurdo esperar imparcialidad

en un escritor, como el suponer el derecho de cada una de las partes contendientes».

Pero debió haber añadido, que no podía esperarse esa imparcialidad de los que

tomaron parte en la lucha de las armas o de las pasiones, de los que

escribieron bajo la inspiración de los actores en los acontecimientos, de los

que se propusieron ensalzar o deprimir a un personaje, bendecir o anatematizar

a un partido, pretendiendo así el escritor negar al hombre lo que la religión

concede a los cristianos, el libre albedrío, y no

quiere conceder aquel las convicciones.

Todo

lo que se ha escrito, sin embargo, no es inútil: en lo más insignificante hemos

hallado alguna luz que nos iluminara, y á veces el

hilo que nos sacara de un laberinto. Anales, crónicas, biografías, memorias,

folletos, procesos, hojas volantes, cuantos impresos o manuscritos de España y

del extranjero nos hemos podido proporcionar, los hemos consultado. ¡Así tuviéramos tanto acierto como hemos tenido trabajo!

|

Carlos María Isidro de Borbón también conocido como Don Carlos (Aranjuez, 29 de marzo de 1788 - Trieste, 10 de marzo de 1855) fue un infante de España y el primer pretendiente carlista del trono bajo el nombre de Carlos V, por ser el segundo hijo del rey Carlos IV y de María Luisa de Parma |

María Francisca de Braganza y Borbón (Queluz, 22 de abril de 1800 - Hampshire, 4 de septiembre de 1834), infanta portuguesa de la Casa de los Braganza, con el tratamiento de Alteza Real. Casada con el primer pretendiente carlista al trono de España, murió a la edad de 34 años. |

Tomás de Zumalacárregui e Imaz (Ormáiztegui, Guipúzcoa, 29 de diciembre de 1788-Cegama, Guipúzcoa, 24 de junio de 1835), duque de la Victoria, conde de Zumalacárregui, conocido entre sus tropas como Tío Tomás, general carlista durante la primera guerra carlista. En ocasiones fue apodado el «Lobo de Las Amezcoas» (Navarra). |

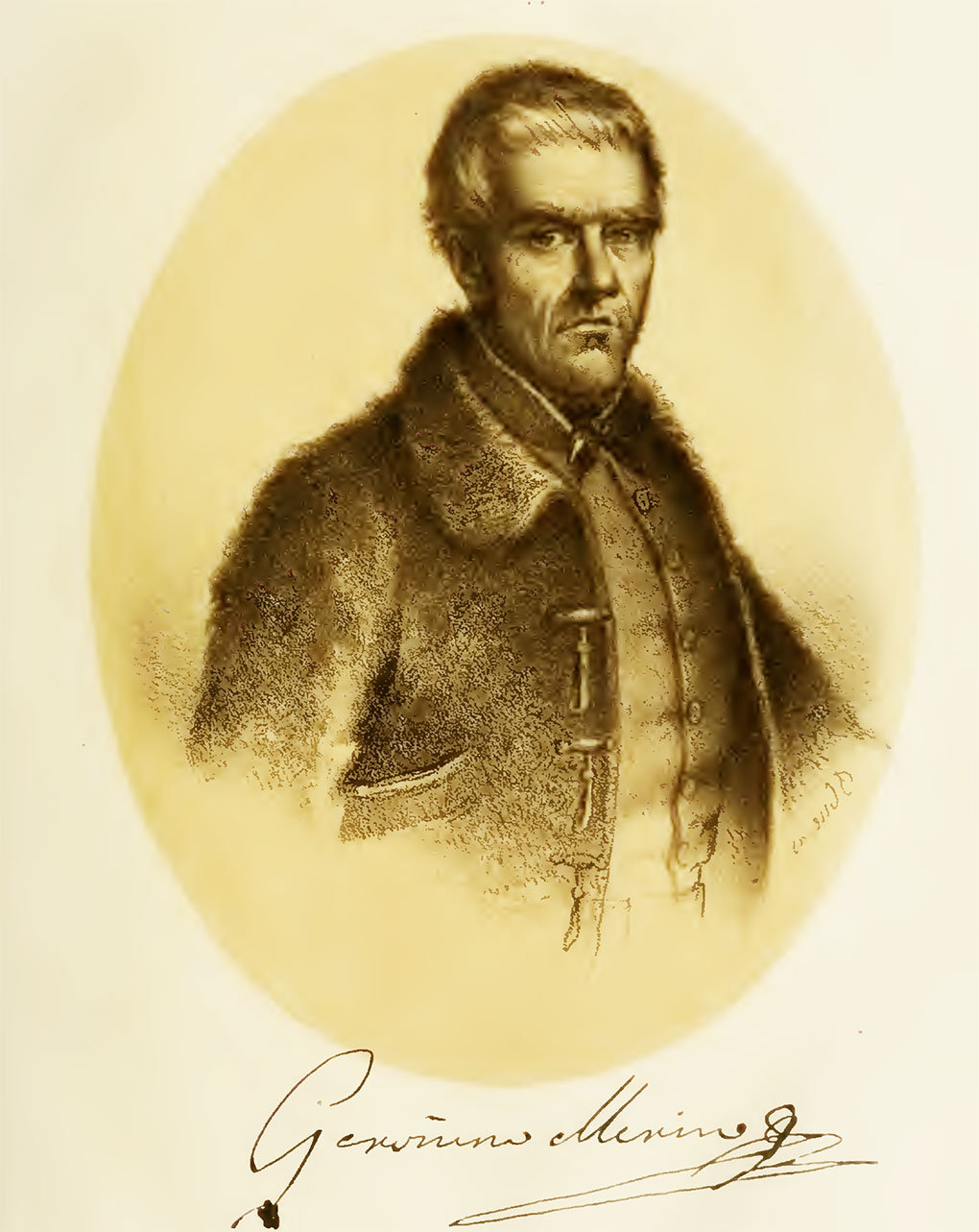

Jerónimo Merino Cob (Villoviado, Burgos, 30 de septiembre de 1769-Alenzón, 12 de noviembre de 1844), conocido como «El Cura Merino», fue un sacerdote y líder guerrillero español durante la Guerra de la Independencia Española. |

Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga (m. Roma, 17 de agosto de 1526) fue un noble de la corte de Carlos I de España, además de ser embajador de este país en los Estados Pontificios. Ostentó los títulos de IV conde de Cabra, vizconde de Iznájar, señor de la casa de Baena y además, por su matrimonio con Elvira Fernández de Córdoba, hija del Gran Capitán, adquirió los de duque de Terranova, Sessa y Santángelo. |