EDAD MODERNA

DOMINACION DE

LA CASA DE AUSTRIA

CATALUÑA . — PORTUGAL . - FLANDES

De 1643 a 1648

Felipe IV de España, llamado «el Grande» o «el Rey Planeta» (Valladolid, 8 de abril de 1605-Madrid, 17 de septiembre de 1665), fue rey de España2? desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte, y de Portugal desde la misma fecha hasta diciembre de 1640.

|

La alegría que embargaba al pueblo al ver satisfecho el afán de tantos años con la separación del conde-duque de Olivares, y el buen deseo que al propio tiempo le animaba, hacíanle creer, como en tales casos acontece siempre, y no era el vulgo sólo el que alimentaba esta idea, que con la caída del privado se iban a remediar todos los males, a levantarse de su postración la monarquía, y a recobrar esta su antiguo lustre y grandeza. Esta disposición de los ánimos es ciertamente ya un gran bien, y puede ser principio del remedio del mal. Y en verdad el aspecto que presentaba el horizonte político dentro y fuera del reino era muy otro. El rey, apartado de la vida de disipación y de placeres en que le tenía sumido el favorito, se dedicaba al estudio y al despacho de los negocios, y los consejos volvieron a sus antiguas funciones, distribuyéndose convenientemente los trabajos. La reina había recobrado su merecida y legítima influencia, y la influencia de la reina Isabel era en este tiempo muy saludable. Los mismos amigos del ministro caído ponían buen rostro a la mudanza de las cosas, y ayudaban al nuevo gobierno, siquiera por no perder lo que les quedaba. Los perseguidos y oprimidos por el conde-duque iban siendo colocados o repuestos en los cargos más importantes, y algunos eran para ellos traídos del destierro o sacados de las prisiones. Así se vio al marqués de Villafranca, duque de Fernandina, volver al generalato del mar; al bueno, al generoso almirante de Castilla Enríquez de Cabrera, ser destinado al virreinato de Nápoles, en reemplazo del duque de Medina de las Torres, sobrino del de Olivares, contra el cual se había levantado gran clamor en aquel reino; a don Francisco de Quevedo, el severo censor de los desvaríos del conde-duque y de la corrupción de la corte, salir del cautiverio de León, donde tantos años le tuvo la mala voluntad del ministro que no sufría censura; a don Felipe de Silva, noble portugués y valeroso capitán de los tercios de Flandes, el triunfador de Fleurus y de Maguncia, a quien el conde-duque por injustas sospechas de deslealtad cuando la revolución portuguesa hizo reducir a prisión como al príncipe don Duarte, ser nombrado capitán general del ejército de Cataluña en reemplazo del desgraciado marqués de Leganés, el favorito del de Olivares. Así se iba remediando mucho; aunque no todo, como se irá viendo, se hacía con acierto. Por otra parte la muerte del gran cardenal de Richelieu, a quien no porque fuese el mortal enemigo de España dejaremos de reconocer como el mayor político de su siglo, y que supo elevar la Francia a un grado admirable de poderío y de grandeza; la muerte, decimos, de Richelieu, era para nuestra monarquía uno de los sucesos más prósperos que podían haber coincidido con la caída del desatentado ministro español que quiso ser su rival. El rey Luis XIII de Francia no sobrevivió al cardenal sino el tiempo indispensable para ejecutar las últimas órdenes de su ministro, y como a la muerte de Luis XIII (13 de mayo de 1643) quedaba la reina Ana de Austria, hermana de nuestro rey don Felipe IV, gobernando aquel reino como regente y tutora de su hijo, príncipe de solos cinco años, todo inducía a creer que Francia, por las discordias consiguientes a los reinados de menor edad, había de enflaquecerse; y por los lazos de la sangre entre aquella reina y nuestro rey, faltando ya nuestro terrible enemigo Richelieu, había de sernos menos hostil.

Ana María Mauricia de Austria y Austria-Estiria (Valladolid, España, 22 de septiembre de 1601 – París, 20 de enero de 1666) fue infanta de España por ser hija de los reyes Felipe III de España y Margarita de Austria-Estiria, y reina consorte de Francia y de Navarra por su matrimonio con Luis XIII. Fruto de este matrimonio nació el famoso Rey Sol, Luis XIV de Francia.

|

Una paz con Francia, y deseaban la paz las potencias de Europa, era lo que nos habría podido rehabilitar para reparar los desastres de Cataluña, prepararnos a la recuperación de Portugal, y conservar lo de Italia y lo de Flandes. Pero si bien parece haberse pensado en ello bajo la base del matrimonio de la infanta María Teresa con el delfín, es lo cierto que en los consejos del rey don Felipe después de la caída de Olivares, tras de larga discusión, prevaleció la resolución de continuar la guerra abriendo nueva campaña en Cataluña, sin dejar de poner en defensa las plazas de la frontera de Portugal.

Mas antes de referir lo que pasó en estos dos puntos

extremos de nuestra península, cúmplenos observar que contra todo

lo que parecía deber esperarse, nada nos fue más funesto que el golpe

que de Francia recibimos inmediatamente después de la muerte de Luis

XIII y calientes todavía, por decirlo así, sus cenizas. Y a no nos

eran favorables las miras y disposiciones que hacia nosotros animaban

al cardenal Mazarino, digno sucesor de Richelieu, el ministro privado

de la reina madre, como Richelieu lo había sido de Luis XIII; hombre

no menos ambicioso que él, y si no tan gran político, más astuto y

sagaz, y más sereno e impasible, sobradamente conocido ya de los españoles,

como quien al principio de su carrera había estado al servicio de

España. Pero el primer golpe nos vino más de los hombres de la guerra

que de los hombres políticos que formaban el consejo de la regencia

de la reina viuda.

Francisco Melo de Portugal y Castro (Estremoz, Portugal

1597-Madrid, España 1651) fue un político y

militar, miembro de la dinastía Braganza, gentilhombre

de cámara de Felipe IV y capitán general de

los tercios españoles de Flandes.

|

Dejamos dicho atrás que el punto en que se habían sostenido con gloria las armas de España eran los Países-Bajos. Pero la desgracia andaba ya con nosotros en todas partes. El cardenal infante don Fernando, que con tantos esfuerzos había sostenido y con tanta prudencia gobernaba las provincias flamencas, fue acometido en el campamento de una fiebre maligna, que cayendo en un cuerpo harto quebrantado ya con las fatigas y trabajos, le obligó a retirarse a Bruselas donde al fin sucumbió (9 de noviembre, 1641), tan llorado del ejército como nunca bastante sentido en España, para cuyo reino era una pérdida irreparable. Fue esta una de las mayores desdichas que en aquellos fatales años experimentamos. Reemplazóle en el gobierno una junta compuesta de don Francisco de Meló, conde de Azumar, el marqués de Velada, el conde de Fontana, que eran los jefes de las armas, el arzobispo de Malinas, y Andrea Cantelmo. Luego la corte de España nombró gobernador único, en tanto que iba alguna persona real, a Francisco de Melo, noble portugués, que había desempeñado el virreinato de Sicilia y la embajada de Alemania, y de los pocos portugueses que después de la revolución de su reino permanecieron fieles a España.

No dejó de sonreír en el principio la fortuna a Melo

y a nuestras tropas de Flandes. Tocóle a

aquél la suerte de recobrar a Ayre, tomó

la plaza de Lens, y sobre todo dió una famosa

batalla en Honnecourt contra los mariscales franceses Harcourt y Granmont, en que después de haberles cogido toda la artillería

y municiones, con muchas banderas (que luego fueron traídas a España

y colgadas en los templos), dejó el ejército enemigo tan derrotado,

que el de Granmont no paró en su fuga hasta San Quintín con cinco escasos

escuadrones sin oficiales (1642).

26

de mayo de 1642. Batalla de Honnecourt

En

1.640 el rey Felipe IV perdió Portugal y le estalló la revolución

en Cataluña. Al año siguiente el cardenal infante don Fernando

fallecía de viruela y con él se desvanecían las más fiables

esperanzas de recuperar la gloria militar. Francisco de Melo,

conde de Assumar, noble portugués

que había mantenido fidelidad al monarca español tras la independencia

lusa, le sustituyó como gobernador de Flandes. La lucha en

Cataluña empeoraba por el hostigamiento francés desde la frontera,

que se había iniciado con un ataque a Perpiñán y la pérdida

del Rosellón, de forma que el monarca español decidió aligerar

la presión militar francesa en los Pirineos, emprendiendo

una ofensiva contra Francia a través de las posesiones españolas

en Renania y Flandes, ordenando a Francisco de Melo el ataque

a Francia. Con este fin, Melo reunió un potente ejército y

el 19 de abril de 1642, comenzó el asedio de Lens, ciudadela

que capituló después de dos días de sitio. El objetivo siguiente

era la importante fortaleza de La Bassée

que capituló en abril tras 22 días de asedio. Mientras tanto

dos ejércitos franceses mandados por el conde de Harcourt

y por Antonio Gramontn, mariscal

de Guiche, se quedaron sin posibilidad de atacar las fuerzas

españolas que sitiaban La Bassé.

Después de la perdida de esta fortaleza, los franceses se

dividieron en dos cuerpos, Harcourt se va hacia la costa a

Boulogne con 17.000 hombres y Guiche se dirigió hacia Le Chatêlet en la región de Champaña con 10.000 hombres. Apercibido

Melo de la división del ejercito

enemigo, se reunió con el duque de Fuensaldaña, gobernador

de Cambrai sobre las acciones a

seguir, decidieron atacar al cuerpo más débil, lanzándose

tras Guiche hacia le Chatêlet. Iniciaron la marcha de noche

y bajo una lluvia torrencial, cuando estaban a unos 12 kilómetros

de Chatêlet, de Guiche decidió presentar batalla, buscando

un terreno adecuado, y se atrincheró con sus fuerzas en una

colina frente al pueblo y la abadía de Honnecourt

junto al río Escalda y al canal de San Quintín que en esa

zona discurren paralelos, dando la espalda al río Escalda

y un puente le mantenía comunicado con la orilla opuesta.

El 26 de mayo, por la mañana Melo llegó con sus fuerzas y

desplegó sobre la misma colina en una posición que dominada

ligeramente por las posiciones francesas. El ejército francés

del mariscal de Guiche y se componía de 7.000 infantes distribuidos

en 8 batallones de infantería sacados de los regimientos de

(Rambures, Piedemonte, marqués de

Persan, marqués de Saint-Mégrin,

Vervins y posiblemente de los de

Huxelles, Beausse,

Quincy, Hill (inglés), Bellins (irlandés)

y de Fitz Willian (irlandés); de

3.000 jinetes distribuidos en 21 escuadrones de caballería

y de 10 piezas de artillería. El ejército español de Flandes

se encuentra bajo las ordenes de Francisco de Melo, apoyado por Juan de Beck disponía

de 13.000 infantes en 16 tercios/regimientos, 6.000 jinetes

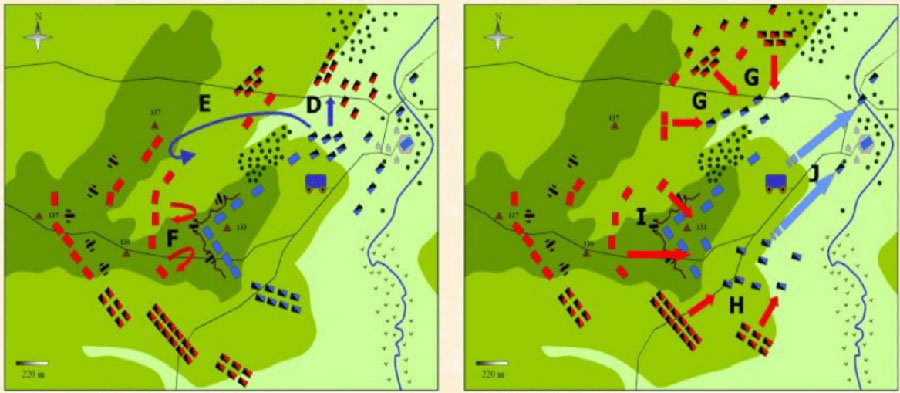

en 40 escuadrones, y 20 cañones. las 15,00 horas se inició

la batalla con un intercambio de fuego de artillería (A),

con su superioridad numérica, obtiene efectos devastadores

sobre la línea francesa. Tras

el bombardeo, en el centro la infantería española empieza

su ataque sobre las trincheras francesa sin éxito (B), siendo

rechazados. Al

fracasar el primer asalto de infantería sobre las líneas francesas,

Melo ordena el ataque de su ala izquierda con la caballería

al mando de Juan de Beck con algunos contingentes de infantería

(B) contra el ala derecha francesa. Superados en número, los

franceses retrocedieron y finalmente se retiraron en desorden. Guiche

ordenó preparar el contraataque con los escuadrones de reserva

contra el flanco izquierdo de los valones (D), haciendo retroceder

el ala izquierda española. Continuó su movimiento atacó de

flanco a los tercios italianos y desorganizándolos (E), atacando

a la artillería española. Los regimientos valones de la segunda

línea, mandado por el príncipe de Ligne,

bloquearon a los franceses y les obligaron a retroceder. Mientras

tanto en el centro la infantería española lanzó un nuevo ataque

contra las trincheras francesas pero de nuevo fueron rechazados

(F), particularmente por la actuación de los regimientos de

Rambures y Piedemonte.Atacado simultáneamente por la caballería valona,

los tercios italianos y los del príncipe de Ligne,

la caballería de Guiche huye del campo de batalla arrastrando

con ella todo el flanco derecho francés (G). En

el ala derecha española, la caballería de Juan de Beck atacó

a los escuadrones franceses bombardeados por la artillería,

(H) huyendo después de una corta resistencia. En

el centro, la infantería española logró desalojar a los franceses

de sus trincheras cogiendo cientos de prisioneros y capturando

el tren de bagajes. La

última resistencia francesa tuvo lugar en la abadía de Honnecourt,

donde los restos de los regimientos de Rambures

(Francisco de Rambure moriría durante

ese último combate), Piedemonte y Batilly,

(J) aguantaron durante un cierto tiempo, finalmente el ejército

de Guiche se rindió o se desvaneció en el campo de batalla.

Las bajas francesas fueron más de 7.000 hombres incluyendo

3.200 muertos, 3.400 prisioneros de los cuales 400 eran oficiales.

Se comenta que el mariscal de Guiche, dos días después e

la batalla, encontró solamente 1.600 hombres de su ejército

en la ciudad de San Quintín. La derrota francesa fue completa,

pero no sirvió de mucho a los intereses de los españoles,

no conquistando ninguna plaza importante debido a la falta

de ambición y la excesiva prudencia de Melo,

|

Esta victoria, que le valió a Melo el título de marqués

de Torrelaguna con grandeza de España, en lugar de servir para facilitar

otras conquistas, no sirvió sino para adormecer a nuestros generales

y causar escisiones entre ellos. En tal estado, y viendo las provincias

de Flandes nueva y muy seriamente amenazadas por la Francia, dióse

orden al de Melo para que abriese pronto la campaña y distrajese por

aquella parte a los franceses.

Luis de Borbón, llamado El Gran Condé (París,

8 de septiembre de 1621 - Fontainebleau, 11 de noviembre de

1686), primer príncipe de sangre real conocido como

duque de Enghien, era además Príncipe Condé,

duque de Borbón, duque de Montmorency, duque de Châteauroux,

duque de Bellegarde, duque de Fronsac, conde de Sancerre,

conde de Charolais, par de Francia, príncipe de sangre,

gobernador de Berry y general francés durante la Guerra

de los Treinta Años.

|

Reunió, pues, el de Melo un ejército de diez y ocho mil

infantes y dos mil caballos, y llevando por generales al duque de

Alburquerque y al conde de Fuentes, se fue a poner sitio a Rocroy,

plaza de la frontera de Francia de parte de las Ardenas, con la idea

de que si lograba tomarla podría penetrar hasta la capital, y apresuró

el ataque por si lograba apoderarse de ella antes que pudiera recibir

socorros. Pero un ejército francés igualmente numeroso que el nuestro

se puso inmediatamente en marcha en socorro de la plaza amenazada.

Mandábale un general que apenas contaba

veintidós años, pero que de inteligencia, impetuosidad y bravura había

dado ya brillantes pruebas en varias ocasiones. Era éste el joven

duque de Enghien. Acompañábanle

los generales Gassion, d'Hopital y Espenán.

Contra el dictamen, del mariscal de l'Hopital

que llevaba orden de contener la impetuosidad del joven príncipe,

colocó el de Enghien su ejército, luego que reconoció el campo enemigo,

en disposición de atacar el español. Puestos ya en orden de batalla

uno y otro ejército, pasaron así toda la noche (del 18 al 19 de mayo,

1643). Al amanecer del 19 mandó el príncipe de Condé (el duque de

Enghien) atacar con vigor a mil mosqueteros

españoles que ocupaban un pequeño bosque, y del cual fueron arrojados

después de una obstinada defensa.

Hízose después más general el combate. No describiremos

las diferentes evoluciones que unos y otros ejecutaron, y los trances

y fases que fue llevando la batalla. Baste decir, que después de seis

horas de encarnizada pelea, en que la victoria pareció inclinarse

más de una vez en favor de los españoles, se declaró al fin decididamente

por los franceses, en términos que fue uno de los desastres más terribles

y funestos que en mucho tiempo habían sufrido las armas de España.

Hiciéronnos seis mil prisioneros, y quedaron ocho mil muertos en el

campo: cogiéronnos diez y ocho piezas de

campaña y seis de batir, y perdimos doscientas banderas y sesenta

estandartes. El conde de Fuentes, que acosado de la gota se había

hecho conducir en una silla para mandar la acción, perdió la vida

gloriosamente después de haber resistido briosamente tres ataques.

Con él perecieron muy bravos capitanes y maestres de campo. El enemigo

no compró el triunfo sin sangre. El de Melo recogió las reliquias

de nuestro destrozado ejército y se retiró con ellas. Tal fue la tristemente

famosa batalla de Rocroy, dada a los cinco

días de la muerte de Luis XIII, y que si para España funesta, pareció

feliz presagio a los franceses para el próspero reinado del niño-Luis

XIV que bajo la tutela de su madre se mecía entonces en la cuna. Quedaron

allí desgarradas las banderas de los viejos tercios españoles de Flandes,

terror en otro tiempo de Europa. Y lo peor era que no había modo de

reparar la pérdida de hombres y de dinero, y que iba a quedar a merced,

de los vencedores aquel país por cuya conservación se había derramado

tanta sangre y consumidos tantos tesoros.

| 19 de mayo de 1643 RELACION DE LA BATALLLA DE ROCROI

Con

el fin de aliviar la presión sobre el Franco Condado y Cataluña,

el ejército español invadió el norte de Francia y sitió

la villa de Rocroi (departamento de Ardenas, a 3 kilómetros

de la frontera belga), concentrando tropas para su asalto.

Alertado Enghien de las intenciones españolas, se dirigió

hacia Rocroi con el fin de romper su cerco y plantar batalla

en campo abierto. Enghien

contaba con 16 000 infantes y 7 000 jinetes (23 000 hombres

en total), y 12 piezas de artillería, mientras que Melo

disponía de 22 000 hombres y 24 cañones, pero esperaba el

refuerzo de Jean de Beck, que vigilaba la frontera con 3.000

infantes (incluido el Tercio de Ávila) y 1.000 jinetes,

al que ordenó que se le uniera con urgencia. Los franceses

se desplegaron con dos líneas de infantería en el centro,

sendas escuadras de caballería a cada flanco y una línea

de artillería en el frente. Mandaba el flanco izquierdo

La Ferté; el centro, L'Hôpital; y la derecha, Gassion. El marqués de Sirot estaba

a cargo de la retaguardia. Pensando

que los franceses querían socorrer la plaza y no presentar

batalla, los imperiales formaron de igual manera, con los

tercios españoles en vanguardia (codiciado privilegio que

tenían por ser tropas de élite) y los tercios italianos

más resguardados. Finalmente, los tercios alemanes y valones

formando en la retaguardia y mandados por el conde Paul-Bernard

de Fontaine, general de origen lorenés al servicio de España,

quien contaba ya 66 años. La caballería imperial estaba

situada en ambos flancos: mandaba el ala derecha alsaciana

el conde de Isenburg y la izquierda,

de jinetes flamencos, el duque de Alburquerque con sus dos

tenientes generales: Pedro de Villamor, caballero de Santiago, y Pedro de Vivero, hijo del

conde de Saldana. Por delante de todos ellos iba la artillería.

Los

días 17 y 18 de mayo ambos ejércitos estuvieron descansando,

sin embargo, se produjo un hecho que influyó decisivamente

en el resultado de la batalla. Un desertor (de origen francés)

avisó al duque de Enghein que

pronto llegarían los refuerzos españoles dirigidos Jean

de Beck lo cual obligó a los franceses a atacar inmediatamente

a las tropas hispanas. El

día 19 de mayo el ejército francés inició su avance a las

tres de la madrugada. Observando el deficiente despliegue

imperial, Enghien concentró en su ala izquierda dos tercios

de su caballería, con la que pensaba envolver el flanco

enemigo. Fontaine

había destacado 500 arcabuceros (otras fuentes hablan de

1 000) en un pequeño soto para cubrir el hueco existente

entre la izquierda de su despliegue y el linde del bosque.

Este contingente aguardó la primera carga francesa y le

causó fuertes pérdidas cuando estuvo a tiro. Muy dañada,

la caballería francesa no pudo resistir el ataque lanzado

por los jinetes de Alburquerque. Al mismo tiempo, en el

otro extremo del campo, la caballería francesa fue también

rechazada por los españoles. Las

dos fuerzas de caballería hispana cabalgaron hacia la primera

línea francesa y capturaron algunos cañones. Sin embargo,

Melo no lanzó a su infantería y se perdió quizá la oportunidad

de obtener una rápida victoria. Ante

esta situación, Enghien logró reorganizar la caballería,

cargó contra las dos alas españolas y logró ponerlas en

retirada; asimismo, los arcabuceros ubicados en el soto

se vieron rodeados por ambos lados y aniquilados. Enghien

ordenó a Gassion que rodease el soto por la derecha con la primera

línea de caballería, y él mismo condujo la segunda línea

por la izquierda. Apoyados por infantería, ambos embistieron

a los jinetes de Alburquerque, que salieron a su encuentro,

pero Fontaine ordenó que la infantería imperial mantuviera

sus posiciones. Por

dos veces, la caballería de Alburquerque logró ventaja sobre

los franceses, y llegó incluso hasta la artillería enemiga,

pero Gassion fue ganando su flanco

con sus jinetes mercenarios croatas, y al fin los de Alburquerque

retrocedieron en desorden. Los franceses fueron a chocar contra cinco escuadrones de infantería española que

estaban a la vanguardia en ese flanco, y tuvo lugar un combate

terriblemente encarnizado, en el que perdieron la vida el

anciano conde de Fontaine y dos comandantes de Tercio (Conde

de Villalba y Antonio de Velandia). Viendo

el peligro en que se hallaba su ala izquierda, el propio

Melo cabalgó hasta allí e intentó reagrupar a los jinetes

en fuga. Varios cuerpos de caballería (Bonifaz, Borja, Toraldo,

Orsini) se rehicieron y cargaron

de nuevo, pero Enghien empeñó numerosa infantería en apoyo

de Gassion, y finalmente toda

la caballería de Alburquerque se dispersó. El ataque francés

cayó ahora sobre los tercios valones y alemanes que, sin

caballería de apoyo, sufrieron pérdidas muy graves y se

dislocaron; uno de sus comandantes, Von

Rittberg, fue herido y capturado. Enghien

cabalgó hasta una altura próxima para ver los efectos de

la artillería. El duque quedó horrorizado al ver cómo La

Ferté desviaba su ala izquierda

para evitar el barrizal y un pequeño lago, exponiendo sus

flancos a la caballería de Isenburg.

Este no dejó escapar tal oportunidad; dispersando a la débil

caballería francesa de ese flanco, aplastó las columnas

de La Ferté, quién recibió tres

heridas y cayó prisionero. Los jinetes de Isenburg

siguieron galopando, algunos hasta los bagajes franceses,

pero la mayoría sobre la artillería enemiga, a la que tomaron

por la espalda y capturaron. La Barre, teniente general

de la artillería francesa, cayó muerto; L'Hôpital, con un

cuerpo de infantería, consiguió recuperar algunos cañones

pero volvió a perderlos y él mismo quedó herido. El resultado

fue que mientras 24 piezas españolas disparaban sobre el

centro francés, éste no podía replicar al fuego. Si

quería evitar un desastre completo, Enghien tenía que actuar

con rapidez y decisión. Dejando a Gassion

con un pequeño destacamento para que impidiera a Alburquerque

rehacerse, tomó todo el resto de la caballería francesa

y en un osado movimiento atravesó el centro del ejército

de Francisco de Melo, separando a la veterana infantería

española de los tercios italianos, alemanes y valones, y

girando hasta lanzarse por la espalda contra la caballería

de Isenburg, derrotándola. Vencida

la caballería, los tercios italianos (Ponti, Strozzi

y Visconti) comenzaron a retirarse. Viendo la desbandada

de gente, Melo tuvo la vaga esperanza de que Beck llegaría

con sus refuerzos, y dio orden a los tercios españoles de

resistir. Pero Beck, que llegó frente a Rocroi a las 8 de

la mañana (otras fuentes dicen que fue a las nueve),al

ser advertido por los fugitivos del desastroso giro de la

batalla decidió detenerse y no acudir, si la llegada de

los refuerzos se produjo a las nueve quizá era ya tarde

para intervenir. En

medio de la confusión, el propio Melo estuvo a punto de

ser capturado y buscó refugio en el tercio de Giovanni delli

Ponti. Sufriendo una única carga, la infantería italiana

abandonó el campo con pérdidas relativamente pequeñas. Entretanto,

los infantes de los cinco tercios españoles que quedaban

se agruparon formando un gran rectángulo. Rechazaron la

aproximación de la infantería enemiga con un nutrido fuego

de mosquetes. Las dos primeras cargas de la caballería francesa

fueron un desastre, y Enghien salvó la vida por poco (recibió

un balazo que abolló su coraza, y su caballo fue muerto

bajo él). Al lanzarse en una tercera carga, la caballería

francesa tuvo la agradable sorpresa de ver que ningún cañón

español disparaba: habían agotado las municiones. Los tercios

aún aguantaron otras tres cargas, como si se tratase de

una fortaleza, pese a que la caballería había abierto varias

brechas en su formación, pero al aproximarse la infantería

francesa y abrir fuego algunos cañones que habían recuperado

los franceses, la situación se hizo insostenible. El tercio

mandado por Jorge de Castellví quedó deshecho y los demás,

muy quebrantados; finalmente, quedaron los tercios de Garcíez y Villalba, a los que se agregaron los supervivientes

de los demás. Enghien,

temiendo que Beck viniera con sus 4 000 hombres en ayuda

de los españoles, y ante la impasible resistencia de éstos,

vio la conveniencia de negociar una rendición honrosa de

los dos últimos tercios españoles (Villalba y Garcíez)

con términos muy ventajosos para éstos, ofreciendo condiciones

que habitualmente se otorgaban a las guarniciones de las

plazas fuertes asediadas: respetar la vida y libertad de

los supervivientes y permitirles retornar a España, salir

con las banderas desplegadas en formación y conservando

sus armas. Ante

esto, el Tercio de Garcíez aceptó

la capitulación, pero el de Alburquerque/Mercader no, tras

lo cual este tercio continuó su resistencia durante algún

tiempo y después aceptó condiciones generosas. Melo

escapó con buena parte de su caballería, pero con apenas

3 000 infantes. Más de 5 000 habían quedado sobre el campo,

la mitad de ellos españoles; varios miles estaban prisioneros,

y otros miles desbandados, aunque la ausencia de persecución

permitió a muchos regresar. Se habían perdido además los

24 cañones y todo el bagaje, incluyendo la tesorería del

ejército (40 688 escudos). Aunque el ejército de Condé también

salió muy maltrecho de la batalla, habiendo perdido más

de 4 000 hombres, y tardó un mes en reorganizarse en Guise.

Los

prisioneros españoles (de los que se conserva relación nominal)

fueron 3 826, de los que 2 300 fueron canjeados poco después.

La desaparición del núcleo de veteranos alrededor del que

se había formado el Ejército de Flandes era un golpe muy

duro para la corona española, pero lo peor para España fue

sin duda el rendimiento que obtuvo Francia de esta categórica

victoria que ha llegado hasta nuestros días. Se

la considera como el principio del declive de los tercios

españoles, dada la repercusión que alcanzó la derrota. Los

Tercios no volverían a conseguir el pasado esplendor, el

que les hizo merecedores de una aureola de invencibilidad

en los campos de batalla europeos. Con esta batalla comienza

el declinar del imperio y se inicia el principio del fin

de la hegemonía militar de España en Europa. El relevo lo

toma Francia, la gran beneficiada, que empieza a emerger

como potencia continental.

|

El de Enghien, después de descansar

dos solos días en Rocroy, que no era el

genio del joven general para darse ni dar a sus tropas mucho reposo,

fuese a acampar a Guisa, y aunque resuelto ya a poner sitio a Thionville,

a fin de disimular y con el objeto de distraer a los enemigos entróse en el Henao, tomó algunos fuertes, asustó a los gobernadores

de Flandes adelantando algunas partidas casi hasta Bruselas, y luego

se puso delante de Thionville, plaza importantísima

sobre el Mosa, que cubría a Metz y abría el camino para el ducado

de Tréveris. La plaza, aunque defendida sólo por mil doscientos españoles,

y batida por toda la artillería francesa, con más diez y siete piezas

que se llevaron de Metz, circunvalada por veinte mil hombres, minada

y muchas veces asaltada, se sostuvo con gloria por espacio de dos

meses, hasta que murieron el gobernador y las dos terceras partes

de sus defensores, y rindióse a los treinta

días de abierta trinchera (22 de agosto, 1643), saliendo aquéllos

con todos los honores de la guerra, y quedando el ejército francés

tan rendido y maltratado que no se atrevió el de Enghien

a acometer por algún tiempo empresa de consideración. Reparó las fortificaciones,

limitóse a ocupar algunos pequeños castillos entre Thionville y Tréveris, y volvióse

a París, donde recogió los aplausos que había ganado, dejando el mando

de las tropas al duque de Angulema.

Perdió con esto el de Melo toda la reputación que el

año anterior había adquirido; pedían los estados su separación, y

la corte de España después de algunas dudas nombró para sustituirle

al conde de Piccolomini. Pero en tanto que iba, tuvo el de Melo la fortuna

de reponerse en el concepto público, por haber contribuido con un

socorro oportunamente enviado a un gran triunfo que las armas imperiales

y españolas alcanzaron en la Alsacia. Había invadido esta provincia

el general francés Rantzán con diez y ocho

mil hombres, al intento de expulsar de ella a los españoles y alemanes.

Ocurrióle a don Francisco de Melo enviar

a los generales del imperio que allí había, duque de Lorena, Mercy

y Juan de Wert, un refuerzo de dos mil infantes y otros dos mil caballos

al mando del intrépido comisario de la caballería don Juan de Vivero.

Dióse la batalla en las cercanías de Tuttlinghen,

condujéronse con tal bizarría los imperiales

y llegó tan a punto el socorro enviado por Melo, que la derrota de

los franceses no pudo ser más completa: quedó prisionero Rantzán

con todos sus generales y oficiales, cogiéronseles

cuarenta y siete banderas y veintiséis estandartes, catorce cañones

y dos morteros con las municiones y bagajes. Debióse

principalmente tan completa victoria a la caballería mandada por don

Juan de Vivero, con lo cual no sólo ganó este jefe fama y renombre

de gran soldado, sino que desde entonces, y al revés de lo que siempre

había sucedido, cobró la caballería española gran superioridad sobre

la infantería, que fue un notable cambio en la reputación de ambas

armas.

| 24 de noviembre de 1643 RELACION DE LA BATALLLA DE TUTTLINGEN

La

“Sorpresa de Tuttlingen”, como

se ha llamado tradicionalmente a este choque tan funesto

para las armas francesas, fue solo un punto y seguido en

la cruenta Guerra de los 30 Años. Geográficamente puede

enmarcarse en un teatro de operaciones abierto en 1639 y

que se extendía de Westfalia hasta Baviera. Ese año, el

Cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII, aprovechó

la muerte del general mercenario Bernardo de Sajonia-Weimar

para fusionar su ejército –que desde 1635 combatía pagado

con dinero francés– con un cuerpo de tropas francesas en

el llamado Armée d’Allemagne, un ejército a

las órdenes del general Guébriant

que durante los años siguientes combatió contra los imperiales

en el Rin. Guébriant

tuvo que afrontar las pretensiones y la escasa disciplina

de los antiguos coroneles weimarianos

Taupadell, Erlach

y Rosen, pero al cabo de dos años logró convertir su ejército

en un cuerpo efectivo e infligió una severa derrota en Kempten, Westfalia, a un ejército auxiliar imperial al mando

del general Guillermo de Lamboy.

La derrota, terrible en términos numéricos -6.500 de los

8 o 9 mil efectivos imperiales se perdieron–, obligó al

Ejército español de Flandes, que acababa de vencer a los

franceses en Honnecourt, a interrumpir

su avance en suelo francés para acudir al Rin a frenar los

progresos del general francés y sus aliados alemanes. Al

año siguiente, 1643, Guébriant,

ya mariscal, hizo campaña en el arzobispado de Colonia y

el ducado de Jülich sin que aconteciera

ninguna batalla de importancia hasta que, en agosto, dirigió

los pasos de su ejército hacia el Alto Danubio. Reforzado

por un cuerpo de 2.600 caballos y 4.000 infantes recién

llegados del ejército del duque Enghien –que acababa de

tomar Thionville tras vencer en

Rocroi a los españoles–, Guébriant

sitió la plaza fortificada de Rottweil.

Aunque

la ciudad finalmente capituló el 19 de noviembre, tras 12

días de asedio, dos desgracias sucedieron al ejército francés

en ese breve período de tiempo. La primera fue que el coronel

de caballería bávaro Johann von

Sporck atacó por sorpresa el cuartel

del general Rosen en la cercana localidad de Geislingen

y prácticamente aniquiló tres regimientos de caballería

(Viejo de Rosen, Oehm y Guébriant), «los tres mejores regimiento de caballería del ejército», en palabras

de un alto oficial francés del ejército. La segunda y más

importante fue que el día 17, durante el asalto general

que concluyó en la rendición de la plaza, Guébriant fue alcanzado por una bala de cañón de 3 libras

que le destrozó el codo. Gravemente herido, falleció al

cabo de una semana ante la impotencia de sus hombres. Perdido

Guébriant, el mando del ejército

recayó sobre el hombre que comandaba las tropas enviadas

por Enghien; el veterano mariscal Josias Rantzau, de origen danés, a quien el historiador francés

Emile Charvériat describió como

«un alemán de insolencia extrema y coraje feroz». Hombre

de indudable valor, Rantzau había perdido una pierna y la

movilidad de una mano combatiendo contra los españoles que

trataban de socorrer la ciudad sitiada de Arras en 1640.

Dos años más tarde, cubierto de heridas, había sido hecho

prisionero en Honnecourt. Por

desgracia para sus hombres, Rantzau era un pésimo estratega

y era detestado por los coroneles weimarianos. El

20 de noviembre el ejército francés partió de Rottweil

hacia las fuentes del Danubio en busca de una posición fuerte

donde acantonarse ante la previsible llegada del ejército

bávaro. Rantzau y Rosen fueron de la opinión que la vieja

población de Tuttlingen ofrecía

las ventajas necesarias para fortificarse al tiempo que

recibir aprovisionamiento constante desde Rottweil.

Otros oficiales, como el general Montausier

y el coronel Ohem, preferían la región abrupta que se extendía desde las

estribaciones septentrionales de los Alpes y que ofrecía,

a priori, una posición más ventajosa. Algunos oficiales

–Taupadell, Sirot,

Maugiron, Roque-Servière– simplemente no tenían opinión o no se atrevieron

o no quisieron a darla.

La

marcha hacia Tuttlingen duró cuatro

agotadoras jornadas y dejó un reguero de desertores por

el camino. La plaza, edificada junto al Danubio, se reveló

un lugar de escasas cualidades defensivas: las endebles

murallas que rodeaban la villa carecían de camino de ronda

y presentaban hasta 30 brechas en distintos tramos, varias

de ellas practicables a caballo. La posición más fuerte

era el castillo de Honberg, que

se alzaba en una colina separada de la población por un

cementerio. Entre los tres lugares se instaló el cuartel

general y se acuartelaron dos regimientos de infantería

(de la guardia y de Klug) con todo el parque de artillería

y las municiones. El

grueso del ejército –unos 8.000 hombres– se acantonó en

la villa de Möhringen y sus alrededores, mientras que una avanzada al

mando del general Rosen, compuesta por 8 regimientos de

caballería, 2 de dragones y 3 de infantería, hizo lo propio

en Mühlheim con órdenes de batir

la campaña para prevenir un ataque sorpresivo de los enemigos

imperiales y bávaros. El tiempo que tomaba el camino de

Möhringen al cuartel general era

excesivamente largo: 2 horas; y resulta fácil juzgar que

la distancia entre los cuarteles era demasiada para una

defensa eficaz. Los

movimientos del ejército francés alrededor de Tuttlingen

no pasaron inadvertidos a los comandantes de los ejércitos

imperial y bávaro, ni al duque Carlos IV de Lorena, las

tropas del cual incluían un buen número de unidades españolas

de los Ejércitos de Flandes y de Alsacia al mando de Juan

de Vivero y Menchaca, comisario general de la caballería

de Flandes. Los ejércitos coaligados habían unido fuerzas

previamente en la ciudad de Tubingen,

al norte de Würtemberg, para tratar

de organizar un socorro a Rottweil,

de modo que sus principales comandantes estaban atentos

y expectantes a las maniobras francesas. En

Tubingen tuvo lugar, tras la pérdida

de Rottweil, un consejo de guerra entre el comandante nominal

de los imperiales, Johann von

Götz, su 2º al mando y cabeza

efectiva Melchior von Hatzfeld, el duque Carlos, y

el aguerrido general bávaro de origen lorenés Franz von

Mercy, un veterano y brillante

oficial. El propio Mercy y Hatzfeld lograron convencer

al indeciso Götz de aprobar un

plan de ataque, de modo que el ejército coaligado, que sumaba

unos 20.000 hombres –no solo imperiales, loreneses, bávaros

y españoles, sino también tropas del arzobispado de Colonia,

restos del cuerpo de Lamboy y

otras unidades de la Liga Católica–, se puso en marcha hacia

Tuttlingen resuelto a vengar la caída de Rottweil. Los

coaligados pasaron a la orilla meridional del Danubio en

Sigmaringen, dejaron el bagaje

en Riedlingen, y se detuvieron

finalmente en la población de Messkirch,

desde donde se despacharon algunas partidas de caballería

a reconocer el terreno. Estas avanzadillas trajeron a Messkirch

la noche del 23 de noviembre algunos prisioneros franceses,

que revelaron al ser interrogados que Rantzau se creía seguro

en su acantonamiento y que el ejército permanecería en torno

a Tuttlingen al menos tres o cuatro

días más. Con esta información, Mercy

y Hatzfeld resolvieron comenzar

el ataque, o mejor dicho, la sorpresa. Al

amanecer del 24 de noviembre, el ejército coaligado, formando

en orden de batalla con una vanguardia de 1.500 caballos

y 600 mosqueteros a las órdenes de Johann von

Werth, un fiero oficial de caballería del ejército bávaro,

avanzó silenciosamente sobre Tuttlingen.

A las 3 de la madrugada Werth y sus tropas emergieron del

bosque que se extendía al sur de la población a través de

un estrecho pasaje y, en medio de una fuerte nevada, cayeron

de improviso sobre el parque de artillería custodiado en

el cementerio de Tuttlingen. En

su camino, Werth y su vanguardia no se toparon con ninguna

patrulla francesa o weimariana, de modo que, sin ser vistos ni oídos, cargaron

sobre los escasos guardias presentes y se hicieron dueños

de los cañones. Sorprendidos

por la carga de los coraceros imperiales y los dragones

bávaros, estos últimos al mando del coronel Wolf, los centinelas

franceses apenas tuvieron tiempo de poner pies en polvorosa.

El fuego de mosquetería y el ruido de sus propios cañones

vueltos contra ellos despertaron de súbito a los soldados

franceses acuartelados tras las murallas de Tuttlingen.

Era tarde para reaccionar, pues Mercy

cercaba en aquellos momentos la plaza con el grueso de la

caballería, mientras Hatzfeld

bloqueaba cualquier vía de escape en la orilla opuesta del

Danubio. Abrumados por la virulencia del ataque, los defensores

del castillo de Honberg se rindieron tras una débil resistencia.

Cercado

dentro de Tuttlingen, Rantzau

se aprestó a la defensa para dar tiempo a las tropas acuarteladas

en Möhringen y Mühlheim

a acudir en su ayuda. En efecto, Rosen movilizó a sus hombres

y trató de alcanzar la plaza sitiada siguiendo la orilla

derecha del río, que suponía libre de enemigos. Nada más

lejos de la realidad. Lo aguardaban, bloqueándole el paso,

Hatzfeld y Gaspard von

Mercy, hermano de Franz, que lo

acometieron con decisión y pusieron en fuga a sus hombres.

Toda la infantería pereció o fue hecha prisionera, y el

bagaje al completo cayó en manos de los aliados. Rosen logró

escapar con algunos de sus oficiales y parte de la caballería,

tras ser perseguido durante bastantes horas por la caballería

bávara del coronel Sporck. Entre

tanto, Werth, con un cuerpo numeroso, avanzó por ambas orillas

del río y cercó Möhringen. Los regimientos franceses allí acantonados, al

mando del general barón de Vitry,

trataron de huir por el margen izquierdo del río, pero fueron

frenados y rechazados de nuevo hacia el interior de la plaza,

donde se defendieron con obstinación parapetados como podían.

Puesto que los sitiados no estaban dispuesto a rendirse,

Werth estableció una batería en la orilla derecha y bombardeó

la villa hasta el anochecer. La mañana del día siguiente,

25 de noviembre, los generales y tropas que resistían en

Tuttlingen capitularon, siendo

imitados poco después por los defensores de Möhringen.

Pocas horas antes fallecía en Rottweil

el mariscal Guébriant. El

ejército francés sufrió la pérdida de hasta 4.000 hombres

entre muertos y heridos. Además, 7.000 de sus soldados y

oficiales, incluyendo al desdichado Rantzau, 8 generales

9 coroneles, 12 ayudantes de campo y otros 240 oficiales,

fueron hechos prisioneros. Regimientos enteros dejaron de

existir, y aquellos que lograron escapar y llegaron a Rottweil

lo hicieron deshechos y sin bagaje. De los prisioneros de

renombre, Rantzau quedó en manos del duque Carlos y fue

enviado a Worms con otros oficiales.

Los restantes comandantes se los repartieron Hatzfeld, los hermanos Mercy, Werth

y el coronel Wolf. El rescate de Rantzau costó 24.000 reichathalers,

10.000 el de cada mariscal de campo, 1.000 el de cada coronel,

y 200 el de cada capitán. Rottweil

regresó a manos imperiales el 19 de diciembre tras un corto

asedio. Para entonces el rigor del invierno obligó a ambos

ejércitos a poner fin a sus actividades y tomar sus cuarteles

invernales. Mercy, con los bávaros,

permaneció en Würtemberg; Hatzfeld se dirigió a la Franconia;

el duque Carlos quedó en el Palatinado, los españoles marcharon

hacia Luxemburgo, y Lamboy descendió

por el Rin en barcas hasta Colonia. Así terminó el año de

Rocroi, con el flamante ejército francés vencido y sus generales

enzarzándose en recriminaciones mutuas por la derrota. Pero

si bien Francia no triunfó en el campo de batalla, resulta

indudable que si lo hizo en el campo de la propaganda. La

historia, desde entonces, es sobradamente conocida. Los

regimientos españoles que participaron en la batalla a las

órdenes de Juan de Vivero fueron enviados al duque Carlos

de Lorena por Francisco de Melo, gobernador de los Países

Bajos. Fueron 7 regimientos de caballería (Jacinto de Vera,

Conde de Linares, Donecquel?,

Brouck?, Sanary?, Barón de Eniet? y Carlos Padilla) y 2 de infantería (Rouveroy y Frangipane Geraldine),

además de varias compañías sueltas del Palatinado. En total,

2.000 infantes y 2.000 caballos. |

El triunfo de Tuttlinghen fue

una buena compensación de la derrota de Rocroy,

y hubiera mejorado notablemente nuestra comprometida situación en

Alemania y en Flandes, si para sacar partido del último suceso no

hubieran andado los nuestros tan flojos como activos anduvieron los

franceses y holandeses para estrechar su alianza y unir sus fuerzas.

Que esto los avivó para celebrar un nuevo pacto de unión entre la

reina regente de Francia, a nombre del rey menor Luis XIV su hijo,

y los estados generales de las Provincias Unidas de Holanda.

Veamos ya lo que entretanto había pasado dentro de nuestra

Península por Cataluña y Portugal.

A

principios del siglo XVII, la situación de Castilla —de donde

hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que

necesitaron Carlos I y Felipe II para su política hegemónica

en Europa— ya no era la misma que la del siglo anterior. Como

ha señalado Joseph Pérez, Castilla se hallaba exhausta, arruinada,

agobiada después de un siglo de guerras casi continuas. Su

población había mermado en proporción alarmante; su economía

se venía abajo; las flotas de Indias que llevaban la plata

a España llegaban muchas veces tarde, cuando llegaban, y las

remesas tampoco eran las de antes La

difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de

metales preciosos de las Indias tuvo una repercusión inmediata

en los ingresos de la Hacienda real, cuya crisis se vio agravada

en 1618 cuando comenzó la que sería llamada guerra de los

Treinta Años y cuando en 1621 expiró la Tregua de los Doce

Años con las Provincias Unidas de los Países Bajos —reanudándose

así la guerra de los Ochenta Años—. Esa compleja situación

es la que tuvieron que afrontar el nuevo rey Felipe IV y su

valido el conde-duque de Olivares. El

proyecto de Olivares, resumido en su aforismo Multa regna, sed una lex («Muchos reinos,

pero una ley»), que era sin duda la ley de Castilla, donde

el poder del rey era más efectivo que en cualquier "provincia"

que mantuviese sus tradicionales "libertades", implicaba

modificar el modelo político de monarquía compuesta de los

Austrias en el sentido de uniformizar las leyes e instituciones

de sus reinos. Esta política fue plasmada en el famoso memorial

secreto preparado por Olivares para Felipe IV, fechado el

25 de diciembre de 1624, cuyo párrafo clave decía: “Tenga

Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía,

el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente

Vuestra Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia,

Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo

mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone

España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia,

que si Vuestra Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso

del mundo.” Como

este proyecto requería tiempo y las necesidades de la Hacienda

eran acuciantes, el Conde-Duque presentó oficialmente en 1626

un proyecto menos ambicioso pero igualmente innovador, la

Unión de Armas, según el cual todos los "Reinos, Estados

y Señoríos" de la Monarquía Hispánica contribuirían en

hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población

y a su riqueza. Así la Corona de Castilla y su Imperio de

las Indias aportarían 44 000 soldados; el Principado de Cataluña,

el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles, 16 000 cada uno;

los Países Bajos del sur, 12 000; el Reino de Aragón, 10 000;

el Ducado de Milán, 8000; y el Reino de Valencia y el Reino

de Sicilia, 6000 cada uno, hasta totalizar un ejército de

140 000 hombres. El conde-duque pretendía hacer frente así

a las obligaciones militares que la Monarquía de la Casa de

Austria había contraído. Sin embargo, el conde-duque era consciente

de la dificultad del proyecto ya que tendría que conseguir

la aceptación del mismo por las instituciones

propias de cada Estado —singularmente de sus Cortes—, y estas

eran muy celosas de sus fueros y privilegios. Con

la Unión de Armas Olivares retomaba las ideas de los arbitristas

castellanos que desde principios del siglo XVII, cuando se

hizo evidente la «decadencia» de Castilla, habían propuesto

que las cargas de la Monarquía fueran compartidas por el resto

de los reinos no castellanos. Unas ideas que cuando empezó

la Guerra de los Treinta Años fueron también asumidas por

el Consejo de Hacienda y el Consejo de Castilla. Este último

en una «consulta» del 1 de febrero de 1619 afirmó que las

otras "provincias", «fuera justo que se ofrecieran,

y aun se les pidiera ayudaran con algún socorro, y que no

cayera todo el peso y carga sobre un sujeto tan flaco y tan

desuntanciado», en referencia a

la Corona de Castilla. Sin embargo, la opinión que tenían

los arbitristas y los consejos castellanos sobre la escasa

contribución de los estados de la Corona de Aragón a los gastos

de la Monarquía no se ajustaba completamente a la realidad,

además de que los castellanos sobrestimaban la población y

la riqueza de los reinos y estados no castellanos, una idea

que también compartía el Conde-Duque de Olivares.

Mientras

en la corte de Madrid la Unión de Armas fue recibida con grandes

elogios —«único medio para la sustentación y restauración

de la monarquía»—, en los estados no castellanos ocurrió lo

contrario, conscientes de que si se aprobaba tendrían que

contribuir regularmente con tropas y dinero, y de que supondría

una violación de sus fueros, ya que en todos ellos reglas

muy estrictas disponían el reclutamiento y la utilización

de las tropas. Para

la aprobación de la Unión de Armas el rey Felipe IV convocó

Cortes del Reino de Aragón para principios de 1626, que se

celebrarían en Barbastro; Cortes del Reino de Valencia, a

celebrar en Monzón (Huesca), y Cortes catalanas, que se reunirían

en Barcelona. En las del Reino de Valencia Olivares tuvo que

cambiar sus planes y aceptar un subsidio, que las Cortes concedieron

de mala gana, de un millón de ducados que serviría para mantener

a 1000 soldados —lejos, pues, de los 6000 previstos— que se

pagaría en quince plazos anuales —72 000 ducados cada año—.

De las Cortes del reino de Aragón obtuvo 2000 voluntarios

durante quince años, o los 144 000 ducados anuales con los

que se pagaría esa cantidad de hombres —muy lejos también

de la cifra de 10 000 soldados prevista por Olivares para

el reino de Aragón—. El

26 de marzo de 1626 Felipe IV hizo su entrada triunfal en

Barcelona y al día siguiente juró las Constituciones catalanas.

Poco después se inauguraron las cortes catalanas con la lectura

de la proposición real preparada por Salvador Fontanet y que

fue leída por el protonotario Jerónimo de Villanueva: “Catalanes míos, vuestro conde llega a vuestras puertas acometido

e irritado de sus enemigos, no a proponeros que le deis hacienda

para gastar en dádivas vanas [...] Hijos, una y mil veces

os digo y os repito que no solo [no] quiero quitaros vuestros

fueros, favores e inmunidades [...] os propongo el resucitar

la gloria de vuestra nación y el nombre que tantos años ha

está en olvido y que tanto fue el terror y la opinión común

de Europa”. Sin

embargo, estas palabras no ablandaron la oposición de los

tres braços a la Unión de Armas, ni siquiera

cuando Olivares propuso cambiar los soldados por un "servicio"

de 250 000 ducados anuales durante quince años, o por un "servicio"

único de más de tres millones de ducados. Los braços

estaban más interesados en que se aprobaran sus propuestas

de nuevas "Constituciones" y que se atendieran los

"greuges" ('quejas') contra

los oficiales reales que se habían acumulado desde la celebración

de las últimas cortes catalanas en 1599. Como las sesiones

se alargaban sin que se llegara a tratar el tema que le había

llevado allí —la Unión de Armas—, el rey Felipe IV abandonó

precipitadamente Barcelona el 4 de mayo de 1626 sin clausurar

las Cortes. Olivares

creyó que podría llegar a un acuerdo concediendo ciertas ventajas

en cooperación militar por el Mediterráneo, pero no contó

con la lentitud de las Cortes para sopesar su propuesta. Para

colmo, un desaire protocolario a un principal noble catalán

también influyó en aumentar el resentimiento de la facción

más opuesta a Olivares (una disputa por la prelación a la

hora de establecer los puestos en la comitiva del rey terminó

sentando al almirante de Castilla en vez del duque de Cardona,

hasta entonces principal valedor del rey en Cataluña, que

incluso había llegado al extremo de cruzar su espada en una

sesión de las cortes con el conde de Santa Coloma). Al desentendimiento

entre la élite catalana y el propio rey también había contribuido

la muerte de un consejero real de origen catalán, el marqués

de Aytona, que no llegó a Barcelona

(murió durante la estancia previa en Barbastro, el 24 enero

de 1626). Sin

embargo, Olivares, "ignorando el hecho desagradable de

que ninguno de los reinos [de Aragón y de Valencia] había

votado tropas para el servicio más acá de sus propias fronteras,

y de que los catalanes no habían votado siquiera una suma

de dinero", proclamó el 25 de julio de 1626 el nacimiento

oficial de la Unión de Armas. En

1632 Olivares volvió a intentar que las cortes catalanas aprobaran

la Unión de Armas o un "servicio" en dinero equivalente

y se reunieron de nuevo. Pero estas aún duraron menos que

las de 1626 ya que cuestiones de protocolo —como la reivindicación

de los representantes de Barcelona del privilegio de ir cubiertos

con sombrero en presencia del rey— y los interminables greuges agotaron

la paciencia del rey y de nuevo se marchó sin clausurarlas.

Como ha señalado Xavier Torres, el fracaso de estas nuevas

cortes sancionó "de hecho, el divorcio entre el monarca

—o su valido— y las instituciones del Principado". Por

otro lado, los virreyes que se encargaban de la seguridad

de los caminos y las rutas comerciales a duras penas podían

contener los embates del bandolerismo al servicio de clanes

o facciones nobiliarias que controlaban o estimulaban la actividad

de bandas rivales de malhechores (en su mayoría campesinos

y pastores afectados por la crisis económica de la zona, como

Serrallonga). Además de responder a una secular dinámica interna,

tampoco desaprovecharon la oportunidad de intensificarla para

desestabilizar el sistema de gobierno. Durante el mandato

del duque de Lerma el orden público en el Principado estaba

en situación muy precaria; entre 1611 y 1615, ya actuando

como virrey el marqués de Almazán, incluso empeoró. Sin embargo,

una acción más decidida de los dos siguientes virreyes (el

duque de Alburquerque y el duque de Alcalá) mantuvo el orden

a partir de 1616 por encima de una Generalidad que ni dominaba

ni tenía capacidad de dominar la situación. La firme voluntad

de estos virreyes de acabar con el bandolerismo (incluso prohibiendo

la posesión de determinadas armas) levantó las susceptibilidades

de las instituciones catalanas, que creían ver en ello una

violación de sus prerrogativas en materia de gobierno autónomo. Otros

puntos de fricción frente a la Generalidad fueron: los intentos

de cobrar el quinto de los ingresos municipales, que habían

quedado en suspenso en 1599 y se reanudaron en 1611, afectando

a Barcelona desde 1620 (aunque la Diputación del General amparaba

la resistencia de los ayuntamientos contra el impuesto); y

el apresamiento en 1623 por los corsarios argelinos de las

dos galeras armadas por la institución catalana para la defensa

de las costas (desde 1599) y que se empleaban en el transporte

de tropas a Italia (de forma irregular según la interpretación

de la Generalidad). En

1635 la declaración de guerra de Luis XIII de Francia a Felipe

IV llevó la guerra a Cataluña dada su situación fronteriza

con la monarquía de Francia, y con ello, con la ejecución

de la Unión de Armas. El

Conde-Duque de Olivares se propuso concentrar en Cataluña

un ejército de 40 000 hombres para atacar Francia por el sur

y al que el Principado tendría que aportar 6000 hombres. Para

poner en marcha su proyecto en 1638 nombra como nuevo virrey de Cataluña al conde de Santa Coloma,

mientras que ese mismo año se renueva la Diputación General

de Cataluña de la que entran a formar parte dos firmes defensores

de las leyes e instituciones catalanas, el canónigo de Urgel

Pau Claris y Francesc de Tamarit. Pronto surgen los conflictos

entre el ejército real —compuesto por mercenarios de diversas

"naciones" incluidos los castellanos— con la población

local a propósito del alojamiento y manutención de las tropas.

Se extienden las quejas sobre su comportamiento —se les acusa

de cometer robos, exacciones y todo tipo de abusos—, culminando

con el saqueo de Palafrugell por el ejército estacionado allí,

lo que desencadena las protestas de la Diputación del General

y del Consejo de Ciento de Barcelona ante Olivares. El

Conde-Duque de Olivares, necesitado de dinero y de hombres,

confiesa estar harto de los catalanes: «Si las Constituciones

embarazan esto, que lleve el diablo las Constituciones» En

febrero de 1640, cuando ya hace un año que la guerra ha llegado

a Cataluña, Olivares le escribe al virrey Santa Coloma: “Cataluña

es una provincia que no hay rey en el mundo que tenga otra

igual a ella... Si la acometen los enemigos, la ha de defender

su rey sin obrar ellos de su parte lo que deben ni exponer

su gente a los peligros. Ha de traer ejército de fuera, le

ha de sustentar, ha de cobrar las plazas que se perdieren,

y este ejército, ni echado el enemigo ni antes de echarle

el tiempo que no se puede campear, no le ha de alojar la provincia...

Que se ha de mirar si la constitución dijo esto o aquello,

y el usaje, cuando se trata de la

suprema ley, que es la propia conservación de la provincia” Así

a lo largo de 1640 el virrey Santa Coloma, siguiendo las instrucciones

de Olivares, adopta medidas cada vez más duras contra los

que niegan el alojamiento a las tropas o se quejan de sus

abusos. Incluso toma represalias contra los pueblos donde

las tropas no han sido bien recibidas y algunos son saqueados

e incendiados. El diputado Tamarit es detenido. Los enfrentamientos

entre campesinos y soldados menudean hasta que se produce

una insurrección general en la región de Gerona que pronto

se extiende a la mayor parte del Principado. Otro

hecho que condujo a un mayor deterioro de la ya enrarecida

relación entre Cataluña y la Corona, fue la negativa en 1638

de la Diputación del General a que tropas catalanas acudieran

a levantar el Sitio de Fuenterrabía (Guipúzcoa), a donde sí

habían acudido tropas desde Castilla, las provincias vascas,

Aragón y Valencia. En fin, la nobleza y la burguesía catalanas

odiaban por motivos personales al virrey, conde de Santa Coloma,

por no haber defendido sus intereses de estamento por encima

de la obediencia al gobierno de Madrid. Los campesinos odiaban

a la soldadesca de los tercios por las requisas de animales

y los destrozos ocasionados a sus cosechas, amén de otros

incidentes y afrentas derivadas del alojamiento forzoso de

la soldadesca en sus casas, algunas de las cuales llegaron

a quemar. El clero también lanzaba prédicas contra los soldados

de los tercios, a los que llegaron a excomulgar. La

crisis se intensificó, en la primavera del 1639, con

la invasión francesa del condado del Rosellón

y la toma de Salses, que fue recobrada en enero de 1640. Desde

entonces, la Generalidad se enfrentó contra la administración

virreinal. El 18 de marzo fue encarcelado el diputado del

brazo militar Francesc de Tamarit. En mayo se produjo una

revuelta campesina contra los tercios. La gravedad de los

incidentes posteriores —muerte de Joan Miquel Mont-rodon

en Santa Coloma de Farners, incendio de las iglesias de Riudarenas

y la de Montiró y la entrada en Barcelona de unos doscientos

campesinos (22 de mayo de 1640) para liberar al diputado Francesc

de Tamarit- culminó con el "Corpus de Sangre"

(7 de junio de 1640), cuando la entrada en Barcelona de unos

400 ó 500 segadores amotinados provocó la muerte

del virrey Conde de Santa Coloma. En mayo de 1640, campesinos

gerundenses atacaron a los tercios que acogían. A finales

de ese mismo mes, los campesinos llegaban a Barcelona, y a

ellos se unieron los segadores en junio. El

7 de junio de 1640, fiesta del Corpus Christi, rebeldes mezclados

con segadores que habían acudido a la ciudad para ser contratados

para la cosecha, entran en Barcelona y estalla la rebelión.

"Los insurrectos se ensañan contra los funcionarios reales

y los castellanos; el propio virrey procura salvar la vida

huyendo, pero ya es tarde. Muere asesinado. Los rebeldes son

dueños de Barcelona". Fue el Corpus de Sangre que dio

inicio a la sublevación de Cataluña. El virrey de Cataluña

Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma fue asesinado en

una playa barcelonesa cuando intentaba huir por mar. La

situación cogió por sorpresa a Olivares, ya

que la mayoría de sus ejércitos estaban localizados

en otros frentes en Europa y no podían acudir a Cataluña.

Pese a que Olivares optó por la prudencia a toda costa

y trató de echar marcha atrás el 27 de mayo

de 1640, la situación se le escapaba de las manos.

El odio a los Tercios y a los funcionarios reales pasó

a generalizarse contra todos los hacendados y nobles situados

cerca de la administración. Ni siquiera la Generalidad

controlaba ya a los rebeldes, que lograron apoderarse del

puerto de Tortosa. Estos hechos desencadenarán la ruptura

definitiva entre la Generalidad y el gobierno del Conde-duque

de Olivares.

Pau

Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña impulsó la

decisión de poner el territorio catalán bajo la protección

y soberanía francesa. Pero la revuelta también escapó a este

primer y efímero control de la oligarquía catalana. La sublevación

derivó en una revuelta de empobrecidos campesinos contra la

nobleza y los ricos de las ciudades que también fueron atacados.

La oligarquía catalana se encontró en medio de una auténtica

revolución social entre la autoridad del rey y el radicalismo

de sus súbditos más pobres. Conscientes

de su incapacidad de reducir la revuelta, los gobernantes

catalanes se aliaron con el enemigo de Felipe IV: Luis XIII

(pacto de Ceret). Richelieu no perdió

una oportunidad tan buena para debilitar a la corona española.

Olivares comienza a preparar un ejército para recuperar Cataluña

con grandes dificultades ese mismo año de 1640 y, en septiembre,

la Diputación catalana pide a Francia apoyo armamentístico. En

octubre de 1640 se permitió a los navíos franceses usar los

puertos catalanes y Cataluña accedió a pagar un ejército francés

inicial de tres mil hombres que Francia enviaría al condado.

En noviembre, un ejército de unos veinte mil soldados recuperó

Tortosa para Felipe IV, en su camino hacia Barcelona; dicho

ejército provocó sobre los prisioneros unos abusos que determinaron

a los catalanes a oponer una mayor resistencia. Cuando el

ejército del marqués de los Vélez se acercaba a Barcelona,

estalló una revuelta popular el 24 de diciembre, con una intensidad

superior a la del Corpus, por lo que Claris tuvo que decidirse

por pactar la alianza con Francia en contra de Felipe IV. El 16 de enero de 1641, la Junta de Brazos (Las Cortes sin el rey) aceptaron la propuesta de Claris de poner a Cataluña bajo protección del rey de Francia en un gobierno republicano, y el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente. Pero en esta situación, la república catalana fue tan solo una solución transitoria para forzar un acuerdo con el gobierno de Madrid ante la amenaza de intervención francesa. Sin embargo, el enviado plenipotenciario del rey de Francia Bernard Du Plessis-Besançon logró influir en las autoridades catalanas en el sentido de que la implicación e intervención francesa solo podía realizarse si era reconocido como soberano el rey francés. Así pues, el 23 de enero Pau Claris transmitió esta proposición a la Junta de Brazos, que fue aceptada, el Consejo de Ciento lo hizo al día siguiente, y el rey de Francia Luis XIII pasó a ser el nuevo conde de Barcelona. Tanto la Junta de Brazos como el Consejo de Ciento acordaron establecer una Junta de Guerra, que no fuera responsable ante ambos organismos y presidida por el conseller en cap Joan Pere Fontanella. Días

después, el 26 de enero, ñas tropas imperiales atacaron

Barcelona con una primera embestida contra la montaña

de Montjuic, pero la milicia gremial de la ciudad junto con

los contingentes franceses, formados éstos por los

regimientos Enghien, Espenan y Serignan más otros 1.000

jinetes que regresaban de Tarragona, consiguieron repeler

el ataque. Los franco-catalanes pasaron a la ofensiva y los

tercios comenzaron la retirada. Con ello, este territorio

entra también en la Guerra de los Treinta Años.

Cataluña seguirá hasta 1652, fecha de la finalización

de la contienda en este territorio, bajo la Corona Francesa

de Luis XIV, Conde de Barcelona con el nombre de Luis II (1643-1652),

aunque bajo la Regencia del Cardenal Mazarino, pues el monarca

contaba con 5 años de edad. un ejército franco-catalán

defendió Barcelona con éxito. El ejército de Felipe IV se

retiró y no volvería hasta diez años más tarde. Poco tiempo

después de esta defensa victoriosa moriría Pau Claris. Cataluña

se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre

Francia y España e, irónicamente, los catalanes padecieron

la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar:

sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente su administración

a un poder extranjero, es decir, el francés. La política francesa

respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar

y el propósito de atacar, además de la propia Cataluña, los

territorios de Aragón y Valencia. Luis

XIII nombró entonces un virrey francés y llenó la administración

catalana de conocidos profranceses.

El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor,

y mostrándose cada vez más como un ejército de ocupación.

Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales,

favorecidos aquellos por el gobierno francés, que convirtió

a Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto

a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas

y enfermedades llevó a un descontento que iría a más en la

población, consciente de que su situación había empeorado

con Luis XIII respecto a la que soportaban con Felipe IV. En

1643, el ejército francés de Luis XIII conquista el Rosellón,

Monzón (en Aragón) y Lérida. Un año después Felipe IV recupera

Monzón y Lérida, donde el rey juró obediencia a las leyes

catalanas. |

Cuando se determinó abrir la campaña por Cataluña, hubiérase de buena gana emprendido también la de Portugal,

si las fuerzas hubieran alcanzado para ello. Porque los portugueses,

alentados con la debilidad que observaban por parte de España, si

bien no estaba todavía para emprender cosa formal contra Castilla,

hacían atrevidas incursiones dentro de nuestras tierras, así por la

provincia de Beyra, como por la de Tros-os-Montes

y de Entre-Duero-y-Miño, sin que ni el duque de Alba por la parte

de Ciudad-Rodrigo, ni el conde de Santisteban por la de Extremadura

pudieran tampoco acometer empresa formal contra aquel reino por falta

de gente, limitándose a algunas incursiones, y haciendo unos y otros

más bien una guerra vandálica de incendio, de saqueo, y de robo de

ganados, que una guerra propia de dos naciones. Servíales esto, no obstante, a los portugueses para ejercitarse

en las armas, y dábaseles tiempo a prepararse

para cosas mayores. Mas no podía, como hemos dicho, atenderse a todo;

y así redujéronse al pronto todos los medios

a mandar a los señores y a las milicias de Andalucía y Extremadura

que acudiesen a la defensa de la frontera de Portugal, y atendióse

con preferencia a lo de Cataluña, porque la Motte-Houdencourt

amenazaba a Aragón, cuyas plazas estaban en su mayor parte indefensas,

y pudiera fácilmente internarse hasta el corazón de Castilla.

Y no sabemos cómo esto no sucedió; porque nuestras tropas

desde aquella desgraciada acción de las Horcas apenas soportaban ya

la vista del enemigo. Así aconteció en el sitio que pusieron a la

villa de Flix (1643), que acudiendo la Motte

y acometiendo nuestro campo, dejaron en él los nuestros doscientos

muertos y quinientos prisioneros, huyendo los demás, jefes y soldados,

abandonando cañones, banderas, municiones y bagajes. Los soldados

desertaban y se iban a sus casas, como al principio de la guerra.

El nombramiento de don Felipe de Silva para el mando

en jefe de aquel ejército, y los esfuerzos que se hicieron para aumentarle,

dieron ya otro aspecto a las cosas. Las cortes de Castilla, ya que

la situación del reino no les permitía otorgar al pronto recursos,

concedieron un servicio de veinticuatro millones pagaderos en seis

años (23 de junio de 1643), que empezaría a correr en 1.°

de agosto de 1644. Por fortuna llegó la flota de Méjico con los galeones

cargados de plata, que vino oportunamente para pagar y mover las tropas

que de todas partes se recogían. El marqués de Torrecusa pudo obtener de Nápoles su patria hasta cuatro mil

soldados; reclutó el de Villasor un buen

tercio en Cerdeña; Valencia, Andalucía y Aragón aportaron cada

una buen golpe de gente, con que pudo reunirse en la frontera

de Aragón y Cataluña un ejército de cerca de veinte mil hombres. Determinó

el rey hacer otra vez jornada a Aragón, y así se lo habían suplicado

también de aquel reino; no como en tiempo del conde-duque para permanecer

como enjaulado en Zaragoza y pasar el tiempo entre juegos circundado

de cortesanos, sino para presenciar las operaciones de la guerra,

y atender a todo, y alentar, ya que no dirigir a generales, cabos

y soldados. Dejó, pues, encargado el gobierno a la reina, y él fue

a alojarse a Fraga, en tanto que don Felipe de Silva, después de haber

recobrado Monzón, ponía sitio con quince mil hombres a la plaza de

Lérida (marzo, 1644),

RELACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LÉRIDA El 1 de mayo 1.644, el rey español Felipe IV pasó

revista a su ejército. 9.554 infantes agrupados en 12 tercios;

6 españoles (de Simón Mascareñas, Nuño Pardo de la Casta,

Martín de Muxica, Esteban de Ascárraga,

Alonso de Villamayor,y Francisco Freire) 3 valones (Calona, barón de Brundestral, y

uno desconocido), 3 napolitanos (barón de Amato, Frey Tito

Brancacho, y duque de Lorenzana),

3 regimientos alemanes (Galaso,

Ginsflet,y barón de Sabac);

4.436 jinetes (la caballería del Rosellón mandada por de Andrés

de Haro, la caballería de Flandes bajo el mando de Blas Janini,

un regimiento borgoñon bajo el mando

del barón de Brutier, la caballería de las Órdenes bajo el mando de Juan

de Oto, la caballería de Nápoles y de Milán bajo el mando

de Ferrante Limonta, las Guardias Viejas

de Castilla bajo el mando de Roque Matamoros). 16 cañones

estacionado cerca de la ciudad de Fraga al mando de Francisco

Tutavila El 3 de mayo, el ejército español inició su movimiento

en dirección norte para cruzar los ríos Cinca y Noguera. El

8 de mayo el pequeño pueblo de Castelló de Farfanya

fue tomado sin resistencia, y el ejército español

continuó hacia Balager. En el bando francés La Mothe recibió la noticia del avance de los españoles y en poco tiempo reagrupó todas sus tropas disponibles (algunos de los refuerzos franceses estaban aún en Francia) y partió de inmediato de Barcelona. El 11 de mayo, una vanguardia española de 6.500 hombres llegó ante Balaguer. Ese mismo día, La Mothe que se encontraba en el valle de Urgel (a 10 Km de Balaguer) con 11.000 hombres consiguió enviar 2.000 hombres a Balaguer para reforzar su guarnición. Con el resto del ejército español Silva avanzó rápidamente

para ocupar posiciones estratégicas al norte de Lérida, especialmente

un vado en el río Segre. El día 12 viendo que el principal

objetivo español era Lérida, La Mothe

intentó sin éxito reforzar la guarnición, los franceses fueron

rechazados por un destacamento de 900 soldados de infantería

y 200 jinetes españoles mandados por Simón de Mascareña en

el vado del río Segre. El día siguiente, en un consejo de

guerra, los españoles decidieron forzar la batalla. La construcción de un puente de barcas sobre el río Segre,

permitió a Felipe da Silva reunir sus tropas a las de Juan

de Vivaro al nordeste de Lérida. El 15 de mayo por la mañana

el grueso de los españoles de preparan para la batalla. Mientras

tanto los franceses forman su dispositivo en una colina pequeña

colina a 3 Km al este de Lérida, llamada Tossal de les Forques.

Es posible que antes de la batalla algunas partidas francesas

hubieran escaramuceado con los españoles. El ejército estaba mandado por Felipe de Silva secundado

por el marqués de Mortara. Tras

cruzar el río el despliegue español desplegaron

6.300 infantes, 3.000 caballos y 4 cañones. En Vilanoveta

para guardar el puente de Lérida dejó un pequeño destacamento

de una manga de unos 400 mosqueteros y de 3 escuadrones de

caballería. El resto de las fuerzas españolas, unos 2.500

efectivos, se encuentran del otro lado del rio Segre al norte

de la ciudad para defender la artillería de sitio y los bagajes. El ejército franco-catalán mandado por Felipe de la Mothe, conde de Houdancourt tenía

unos 8.000 infantes y 2.000 jinetes y 12 cañones. La guarnición

de Lérida tenía unos 600 infantes. Las fuerzas españoles avanzaron,

en formación de combate, a lo largo del río Segre de flanco

a la posición francesa. El objetivo español era tomar la colina

llamada Tossal de les Forques. La

marcha de los españoles va durar más de hora y media. Durante ese tiempo los cañones

franceses abrieron fuego. Viendo el avance de las tropas españolas

hacia el sur, el comandante francés se dio cuenta de que parte

de la colina estaba desguarnecida y ordenó el movimiento de

batallones de la segunda línea para extender su frente. Mientras

tanto el gobernador de Lérida preparó sus

fuerza de asalto de unos 600 hombres. Desplegados en una línea, los españoles avanzaron hacia

la posición francesa donde la inclinación de la colina era

menos pronunciada. El primer choque tuvo lugar cuando la caballería

española del ala derecha se enfrentó con los escuadrones franceses

que llegaron. El primer combate fue indeciso, pero cuando

Juan de Vivaro lanzó 3 escuadrones

de la segunda línea española logran rechazar a los franceses.

En el ala izquierda la caballería española del marqués de

Cevalbo avanzó de manera decisiva hacia el enemigo que presentó

poca resistencia antes de huir. En el centro cada escuadrón español atacó su

contraparte francés. Incluso con el apoyo de la artillería

la mayoría de la infantería francesa presentó una pobre resistencia

y los españoles fueron capaces de capturar los cañones franceses.

En el flanco derecho el regimiento de Houdancourt

ofreció una feroz resistencia al tercio de Mascareña pero